Introducción

En el marco de una situación económica inestable, de la evaluación de oportunidades y limitantes o del interés sobre el comportamiento de una variable en específico de un sector económico, la importancia de los diagnósticos sectoriales aumenta en el ámbito académico. Los diagnósticos tienen como función el análisis para determinar la situación actual y la identificación de tendencias 1, no obstante se observa que en la literatura revisada el diseño de una metodología de diagnóstico sectorial es escaso. Adicionalmente, el alcance de los diagnósticos sectoriales puede encontrarse sin delimitar claramente, con resultados innecesariamente extensos o poco abarcadores e incompletos 2.

Los diagnósticos sectoriales son de ayuda para tener un mejor entendimiento de la naturaleza y los recursos de los problemas de gobernanza y las restricciones de capacidad 3. Se emplean para desarrollar estrategias que sirvan de directriz en el proceso de mejora continua, por ejemplo, en los informes de diagnóstico del sector privado de Nepal y del sector minero colombiano del World Bank Group. El propósito es evaluar las oportunidades y restricciones de la competitividad y el crecimiento por medio del análisis de datos y la síntesis de investigaciones existentes 3, 4, así como evaluar leyes, políticas, regulaciones, fortalezas y debilidades del sector de estudio.

Es importante destacar el conocimiento de la estructura y la dinámica de las interrelaciones e interacciones económicas, sociales y ambientales para anticipar el comportamiento del sector, que en gran cantidad de diagnósticos sectoriales no se emplea y por esta razón se proponen metodologías de estudio que ayuden a mejorar la generación de estrategias para el aumento de la productividad y la competitividad 5, incluso se han realizado, de manera parcial, diagnósticos a partes en específico de un sector, como en el caso del sector de medicamentos al evaluar la cadena de valor, describiendo los operadores logísticos 3. Es evidente la importancia que tienen los diagnósticos sectoriales, ya que son una herramienta de apoyo para la toma de decisiones, las políticas y el diseño de estrategias a nivel sectorial de un país, que en un ambiente complejo se pueden convertir en arduas tareas, debido a la incapacidad de percibir y entender la estructura y los cambios que se llevan a cabo tanto a nivel intrasectorial como intersectorial.

Como base de análisis, el grupo ARCOSES en 1 desarrolló en 2015 una metodología de diagnóstico sectorial aplicada al sector electro-electrónico identificando un conjunto de 10 variables globales para caracterizar este sector. El objetivo de la presente revisión de la literatura es brindar información sobre los diagnósticos sectoriales aplicados en Colombia y compararlos con la metodología desarrollada, y diferentes países, para así poder encontrar qué variables debería manejar un diagnóstico sectorial, las diferencias entre los diagnósticos aplicados a nivel nacional e internacional, qué metodologías han sido diseñadas o empleadas de acuerdo a la revisión de la literatura y la importancia a nivel económico y social de esta herramienta.

Por consiguiente, el presente artículo se organiza en cinco secciones. La primera sección describe la metodología y las herramientas de diagnóstico sectorial, y presenta la metodología propuesta por el grupo ARCOSES. La segunda sección muestra la documentación consultada por año, por sectores aplicados y por tipos de documentos. En la tercera sección se menciona las metodologías encontradas y las principales herramientas que son usadas para la elaboración de diagnósticos sectoriales. La cuarta sección consiste en la comparación de la metodología del grupo ARCOSES con la de los distintos diagnósticos consultados, cotejando las variables de primer y segundo nivel, para posteriormente mencionar otros aspectos y dimensiones que se han empleado. Finalmente se presentarán las conclusiones sobre los principales hallazgos encontrados a lo largo de la revisión de la literatura y algunas líneas de investigación para trabajos futuros.

Metodologías y herramientas de diagnóstico sectorial

El diagnóstico se considera como una herramienta de construcción de conocimiento de la realidad de determinado sistema, lo que permite evaluar el desempeño, diseñar estrategias y tomar decisiones, esto por medio del análisis de oportunidades y amenazas que tiene el mercado y de los puntos fuertes y débiles propios del sector 6. Para el desarrollo del diagnóstico se requiere recolectar, clasificar y analizar, valorar e interpretar la información relevante sobre varios aspectos que afectan al sistema, permitiendo estudiar el sistema como un todo, interconectando aspectos que normalmente se tienen en cuenta de forma aislada. El diagnóstico permite establecer relaciones causales o funcionales y conocer objetivamente los antecedentes y la situación actual, lo que permitirá identificar fuentes de problemas y áreas de mejora 7.

La definición de sectores de la economía se refiere al primario (minero, extracción y agrícola), secundario (industrial) y terciario (servicios). La mayoría de los estudios relacionados con diagnóstico se ha concentrado en los dos primeros; sin embargo, la importancia de tener en cuenta el sector terciario para la economía es alta, dado que en algunos países puede llegar a representar el 80 % del PIB y del empleo 4. Los autores que trabajan en documentos sobre el sector terciario, si bien no proponen un diseño de una metodología para un diagnóstico sectorial, sí manifiestan la relevancia de una discusión con base en el análisis de datos para la caracterización del sector servicios. En 4 se señala la importancia de la complejidad y la tecnología que se encuentra dentro de los distintos sistemas, y se expone la aplicación de Data Surface Mining (DTM), que localizo datos previamente preparados y publicados para someterlos a consideraciones que conlleven a inferencias y conclusiones más profundas de las que se podrían lograr con la información original.

La complejidad de un sistema como lo es un sector de la economía puede llegar a ser bastante alta 5, hay documentos en los cuales se resaltan varias consideraciones sobre los sectores productivos y proponen una metodología para estudiarlos, sustentándose en las herramientas de la dinámica de sistemas, el modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter y señalando la importancia de la multidisciplinariedad, estos modelos son empleados en la caracterización del sector farmacéutico 8. En 9 se describe cómo encontrar las diferencias en la evolución de la productividad intersectorial de la industria colombiana, empleando la herramienta de frontera estocástica de producción time varying (la explicación de esta herramienta es tan extensa que queda fuera del alcance de la presente revisión, pero se puede asegurar la utilidad de la misma) se concluyen dos maneras de explicar las diferencias entre sectores: la primera es por ganancias en la eficiencia promedio y la segunda por la reasignación de recursos al interior de la industria.

A nivel metodológico se ha empleado la productividad total de factores, que es estimada por medio de la función de producción Cobb-Douglas 10, la cual se puede modificar para ampliar su alcance con otras variables que no se tienen en cuenta con la función original (esta establece que la producción se encuentra en función del capital, la mano de obra, un factor tecnológico y un residuo que puede representar externalidades u otras variables). En los modelos que se empleaban para años anteriores se rescataba la importancia de tener enfoques cuantitativos o al menos parcialmente cuantitativos-cualitativos 11 y se daba prioridad a corroborar empíricamente para las recomendaciones y políticas a diseñar; además uno de los autores brinda una clasificación de acuerdo con el alcance donde se encuentran los niveles: granja (F), distrito (D), región (R), sector agricultor (A), economía nacional (E) y economía mundial (W), los cuales se pueden abordar mediante herramientas como modelos de planeación multinivel, modelos microeconómicos dinámicos, modelos de sistemas simulados y modelos generales de equilibrio-consistencia; dependiendo de las conexiones que pueda tener el sector a diagnosticar y la definición inicial del alcance, puede ser más conveniente un modelo que otro 2.

También es destacable la aplicación de modelos económicos de descomposición para caracterizar los factores que forman parte de un sector y se recalca la conveniencia de aplicar diagnósticos en periodos de expansión y recesión económica 12, todo lo anterior enfocado en la variable empleo; además de los estudios de la escasez de mano de obra cualificada en el sector metalúrgico y eléctrico 13, que proporcionan una metodología donde definen el análisis sectorial como un instrumento para el acceso exacto a un sector y lo consideran necesario para asegurar la información disponible en la estructura organizacional, se describen la importancia económica, el empleo, la delimitación del sector, la estructura de trabajadores cualificados, entre otros aspectos. El procedimiento empleado consiste en la definición y la delimitación del sector, esta última con la ayuda de criterios sustentados en datos y estudios de cobertura, posteriormente se diseña una encuesta para caracterizar el sector que permitirá la preparación de un panorama general detallado, la presentación de la posición económica del sector, la importancia en el mercado, la situación de la variable de estudio (en el caso, la escasez de trabajadores cualificados) y el impacto de esta misma.

Los diagnósticos realizados por el World Bank Group y la CEPAL poseen una metodología similar en la que si bien no se describe explícitamente, se detalla un conjunto de aspectos relevantes del sector como lo pueden ser el empleo, el impacto en el medio ambiente, el crecimiento económico y productivo del sector, la competitividad; por medio del análisis de los datos que se obtienen a través de las instituciones de captación de información especificadas (departamentos de estadística, organizaciones de consultoría, entre otras) o mediante instrumentos previamente diseñados, como entrevistas o encuestas aplicadas a los agentes de interés del sector 14-18. También cabe destacar estudios de las Pymes del sector industrial, buscando dar explicación a la importancia de estas mediante la evidencia que se encuentra por medio de estadística descriptiva 19. Por otro lado, en 20 tienen como objetivo diagnosticar varios de los sectores que componen para brindar información en la planificación de territorio y recursos; y en 21 se orientan a estudiar la evolución del sector turismo de un país para compararla con otra, contrastando los alcances, las limitaciones, las acciones incorrectas y correctas que conllevan al beneficio de la productividad y la competitividad. Estos últimos diagnósticos descritos, que a nivel metodológico se encuentran alejados de la metodología diseñada en 1, son de interés debido a la manera en que abordan una situación en específica, como lo es evaluar varios sectores de un municipio o región, o comparar evoluciones interregionales/interestatales de algún sector en específico.

Los trabajos revisados permiten establecer que no se han encontrado diferencias significativas en cuanto a nivel metodológico en los diagnósticos sectoriales aplicados en Colombia con los de otros países, sin embargo, las diferencias que se pueden observar están en función de la coyuntura actual del sector económico, debido a que la variable de principal interés depende de la importancia que tenga el sector en el crecimiento económico y de las estrategias de cada país.

El número de documentos que se puede encontrar en la literatura con el objetivo de diseñar una metodología de diagnóstico sectorial es bajo. El Grupo de Investigación ARCOSES elaboró un documento donde se diseña la metodología para posteriormente aplicarla al sector electro-electrónico 1. Dicha metodología consiste en la descripción y caracterización de una serie de variables que se encuentran en tres niveles (según sea necesario profundizar más sobre algún aspecto), para así poder realizar conclusiones y recomendaciones; cabe destacar que esta metodología se encuentra enfocada en el sector primario y secundario, no obstante, es posible su aplicación en el sector terciario. Como resultado previo se identificaron 10 factores principales: aspectos generales, cadena de valor, análisis de competencia, factores macroeconómicos, capital humano, empresas, procesos de investigación, desarrollo e innovación, medio ambiente y normatividad. En la tabla I se muestran las variables de primer y segundo nivel.

Tabla I Variables de primer y segundo nivel empleadas en la metodología de 1

| Primer nivel | Segundo Nivel |

| Aspectos generales | Objetivo del diagnóstico Descripción del sector Antecedentes |

| Cadena de valor | Cadena productiva Tipos de productos Sistemas de transporte y canales de distribución |

| Competencia | Acuerdos comerciales internacionales Países/Regiones fuertes vs emergentes Nivel de atractividad de los segmentos del mercado |

| Factores macroeconómicos | Participación/Relevancia del sector en el PIB Comercio internacional Comercio de importaciones Demanda interna Estructura de precios Impacto fiscal Flujos financieros Articulación intersectorial o intrasectorial |

| Capital humano | Dimensión sociocultural Empleo Nivel de educación de población ocupada en el sector |

| Empresas | Número y tamaño de las empresas del sector Localización de las empresas del sector y su influencia |

| Investigación, desarrollo e innovación | Estado tecnológico, prácticas productivas y transferencia tecnológica Capacidad instalada vs capacidad utilizada |

| Medio ambiente | Impacto ambiental |

| Normatividad | Sistemas de calidad Instituciones de captación de información sobre el sector Marco legal Marco institucional |

| Problemáticas, oportunidades y perspectivas | Debilidades, oportunidades y prospectiva Prospectiva y recomendaciones |

Para su implementación el grupo de investigación ARCOSES propone el flujo de proceso dado en figura 1. La primera fase de adquisición de conocimiento consiste en la búsqueda de información en un sector seleccionado y su sistematización de acuerdo con los grupos de variables de la tabla I. La segunda fase de representación de conocimiento corresponde al desarrollo del prototipo de diagnóstico en un sector en particular y las relaciones entre las variables. Un resultado de esta aplicación se puede encontrar en 22.

El alcance de este documento es realizar una comparación de literatura con las variables propuestas en esta metodología con estudios relacionados en Colombia y Latinoamérica principalmente, dado las similitudes en comportamiento de estos países en vía de desarrollo.

Metodología

La revisión de la literatura de la temática de diagnóstico sectorial se realizó en las bases de datos científicas de Dialnet, Iseek, ScienceResearch, Lareferencia, Scielo, Redib, BASE, Springer Link, Scopus y Science Direct. Se emplearon las palabras clave en español: diagnóstico sectorial, análisis sectorial y caracterización sectorial, y en inglés: sector diagnostic, sector analysis, economic sector diagnostic y sectorial assessment. Se encontraron principalmente artículos, informes, monografías y ensayos donde se aplican metodologías para el diagnóstico de sectores específicos de la economía, y estudios más generales donde se realiza el diagnóstico de varios sectores de todo un país. Se planteó la meta de encontrar al menos 60 documentos que aplicara un diagnóstico sectorial o similares.

Las preguntas guía para la revisión de la literatura fueron las siguientes: ¿Cuáles han sido los diagnósticos sectoriales realizados en Colombia en los últimos años?, ¿Cuáles han sido los diagnósticos sectoriales realizados en el exterior en los últimos años?, ¿Cuáles son las diferencias entre las metodologías de diagnóstico sectoriales nacionales e internacionales?, ¿Se han diseñado nuevas metodologías para el diagnóstico sectorial? y ¿Qué factores y variables incluyen los diagnósticos sectoriales?

Este trabajo cuenta con tres principales fases para su elaboración, como se observa en la figura 2: se inicia con la búsqueda de documentos, posteriormente se realiza la selección y clasificación de los documentos encontrados, donde se leerán sus apartados más significativos y se clasificarán con base en el tipo de documento (artículo, monografía, ensayo, etc.), año de publicación y los sectores a los cuales aplicaron un diagnóstico (o si no aplicaron ninguno). Finalmente, para cada documento seleccionado y clasificado, se realiza un análisis donde se pretende encontrar similitudes con la metodología del grupo ARCOSES, y desarrollar una breve reseña sobre los resultados encontrados del diagnóstico y describir las herramientas empleadas.

El resultado del análisis de los distintos documentos se expresa en una tabla donde se pueden encontrar qué variables aplicaron los diagnósticos sectoriales consultados, lo cual se mostrará con mayor detalle en el apartado de variables empleadas en los diagnósticos sectoriales.

Resultados de la revisión de la literatura

En esta sección se clasifica la literatura consultada respecto al año de publicación, el tipo de documento y los sectores a los cuales aplicaron. Se pueden encontrar tendencias y la evolución de la investigación en torno a los diagnósticos sectoriales, además de mencionar los aspectos más relevantes de varios de los trabajos elaborados en ciertos periodos de tiempo.

Año de publicación en la literatura consultada

En la figura 3 se presenta la distribución de los artículos consultados en el tiempo. Alrededor del 80 % de la literatura consultada (que consta de 78 artículos, de los cuales 66 aplicaron un diagnóstico sectorial o similares) se encuentra publicada entre los años 2011 y 2020. Se evidencia un aumento en la aplicación de diagnósticos sectoriales por parte de organizaciones privadas y empresas de consultoría. Dichos diagnósticos son extensos y abarcadores y brindan una mayor cantidad de información para la toma de decisiones y políticas.

En los periodos de 2005 a 2011 la literatura consultada es poca, pero aporta información de relevancia para observar la evolución de las metodologías de diagnóstico sectorial. Se encontró un artículo donde se mencionan las actuales herramientas de diagnóstico del World Bank Group, que son empleadas por la misma organización en diversos estudios. Otros documentos muestran el análisis a un sector específico y se enfoca en un aspecto principal del mismo, como la competencia 23, los acuerdos comerciales internacionales 24, los inconvenientes con la falta de trabajadores cualificados en una industria 13 o la logística y la administración de las empresas en el sector 3, 19, 25, 26.

En años anteriores a 2005 se revisaron dos artículos, debido a su aporte en lo que tiene que ver con aspectos metodológicos que son de ayuda para evaluar las características que han cambiado a lo largo del tiempo en este ámbito, por ejemplo, en uno de estos se realiza una revisión crítica del número de modelos que se han empleado para el sector de la agricultura, que ayudan a contextualizar las diferentes variables de estudio del sector en el momento 2. En el otro documento se encontró un informe sobre el análisis sectorial de Nicaragua 18 donde se observa una metodología enfocada en aspectos políticos y económicos que se asemeja a las actuales (este es más que todo descriptivo, no se llegan a aplicar modelos económicos o estadísticos para sustentar sus recomendaciones).

Descripción de la literatura consultada

De la literatura revisada, el 85 % corresponde a artículos por parte del sector académico e informes por parte de organizaciones privadas, como se muestra en la figura 4. Sin embargo en cuanto a aspectos de crítica y revisión se encontró un ensayo que si bien no aplicó un diagnóstico en específico (debido a que el documento se centra en describir el sector turismo de dos países: México y Japón, para posteriormente realizar una comparación), recoge puntos importantes a nivel metodológico y práctico para los futuros diagnósticos sectoriales 21. Por otra parte, un conjunto de monografías aplicaron diagnósticos sectoriales al sector madera, al sector de cerámica plana y porcelanato, al sector manufacturero, el sector arrocero y el sector de alimentos 24, 27-30; el enfoque es el aumento de la competitividad, la aplicación de modelos teóricos y el uso de herramientas económicas para el análisis del sector, respectivamente. Dichos documentos poseen una mayor explicación de las herramientas empleadas, sobre todo a nivel económico, lo cual es de utilidad en el caso de ser requeridas posteriormente para un sector específico.

Cabe destacar que se tienen documentos que si bien no mencionan explícitamente la aplicación de diagnósticos a un sector económico, aportan metodologías a ciertos elementos. Por ejemplo, en el análisis de la cadena productiva del cacao 31 se evalúan los flujos físicos del producto, los precios y costos, los actores involucrados y se dan consideraciones finales en pro de mejorar la situación del sector en general. En el informe del sector azucarero 32 se trabaja profundamente el apartado de aspectos generales, realizando comparaciones con el desempeño transnacional y recogiendo aspectos de prospectiva para evaluar el futuro del sector. Por otra parte, se tienen documentos que si bien no aplican como diagnósticos sectoriales, tienen apartados que podrían contribuir en aspectos metodológicos en la realización de uno, como se puede observar en la caracterización del mercado y la estructura tecnológica del sector de alimentos, donde se determinan puntos clave en el mercado por medio de la recopilación bibliográfica de artículos, libros y documentos web 30. También los distintos estudios de mercado donde el enfoque es describir e identificar todos los aspectos posibles de un mercado en particular, con el fin de poder encontrar manchas blancas (es decir, segmentos del mercado en los que la participación de las empresas es baja o nula) 33, 34 o realizar una descripción profunda son de utilidad en proyectos de investigación, como en los casos del análisis del mercado mundial de carnes y mercado del café 35, 36.

Sectores aplicados

Como se observa en la tabla II, la aplicación de diagnósticos sectoriales en la literatura consultada ha sido variada en cada uno de los principales sectores económicos. En el caso del sector primario, el sector agricultor y minero, muestran gran relevancia para la economía, los sectores como el caprinocultor y acuicultor presentan potencial de crecimiento económico 37-39, sectores como azucarero, cafetero y piscicultor muestran alta participación por parte de Colombia en el mercado a nivel global 32, 35, 39, 40. También es destacable el impacto ambiental que se genera por parte de estos sectores, donde el sector silvicultor, el minero y el agricultor tiene un papel de gran importancia, debido a la contaminación generada por las distintas actividades productivas 15, 24, 41, 42.

Tabla II Sectores diagnosticados en la literatura consultada

| Sector | Aplicaciones |

| Sector primario (extractor) | Sector oleaginoso Sector acuífero Sector agrícola Sector arracachero Sector arrocero Sector bananero Sector cacaotero Sector cafetero Sector azucarero Sector capricultor Sector ganadero Sector lácteos Sector minero Sector ovino Sector piscícola Sector silvicultor |

| Sector secundario (transformador) | Sector alimentos Sector cárnicos Sector confecciones Sector construcción Sector cuero Sector farmacéutico Sector manufacturero Sector petrolero Sector plásticos Sector textil Sector calzado Sector madera Sector cannabis |

| Sector terciario (servicios) | Sector académico Sector bancario Sector construcción Sector educación Sector energía Sector financiero Sector naval Sector salud Sector servicios Sector servicios de acueducto y alcantarillado Sector turismo Sector vivienda Sector transporte Sector ambiental |

Para el caso del sector secundario, se contempla que los diagnósticos son llevados a cabo como partes de proyectos de mejora de la competitividad y la productividad, como es en el caso del diagnóstico al sector naval de Mar del Plata 43 o del análisis del mercado del café 35. También se encuentran como herramientas para determinar la contribución del sector a la economía del país, tal cual se observa en el diagnóstico aplicado al sector de construcción (10), sector de cárnicos 36, sector agrícola en Ecuador 44 y el sector farmacéutico 8, 25, 45. Por último, para observar la evolución y el comportamiento general del sector en el país 12, 46, 38.

El sector terciario tuvo gran aplicación, como es en el tema del sector financiero donde la importancia radica en la evaluación de retos y potenciales vulnerabilidades debido a la naturaleza de este sector, esto se evidencia en el resumen de la evaluación del sector financiero en Moldavia 47 y el impacto de la participación de la banca islámica en Malasia 48, o en el estudio del sector vivienda donde se busca proveer evidencias y bases para iniciativas de reformas y recomendaciones generales para la mejora del sector en general, aplicado en el diagnóstico al sector de vivienda de Azerbaiyán 14. Cabe aclarar que los diagnósticos en varias ocasiones no son aplicados a un sector específico, sino que pueden ser aplicados a un conjunto de sectores que se encuentran relacionados, por ejemplo, en uno de los documentos consultados se diagnostica el sector del cuero y el del calzado para evaluar la competitividad sectorial internacional (23), mientras que en otros se hace un revisión de un gran número de sectores para encontrar el impacto asociado a un efecto en particular, como lo es en el caso del documento donde se desea estudiar el efecto del precio del petróleo y el rendimiento de las acciones de diferentes sectores 49.

En la figura 5 se observa una aplicación aproximadamente proporcional a cada uno de los sectores de la economía, con el 37 % para el sector primario, 30 % para el sector secundario y 33 % para el sector terciario. Sin embargo, es evidente la ligera tendencia por la aplicación al sector primario, dado que muchos de los documentos consultados tienen como objetivo la mejora de aspectos del sector en países en vía de desarrollo 15, 17, 50-52.

Variables empleadas en los diagnósticos sectoriales

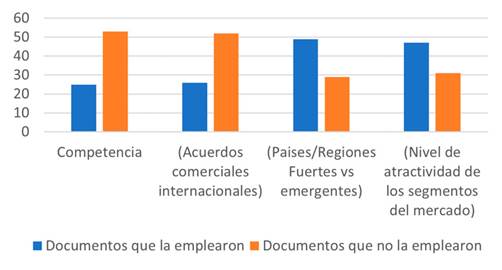

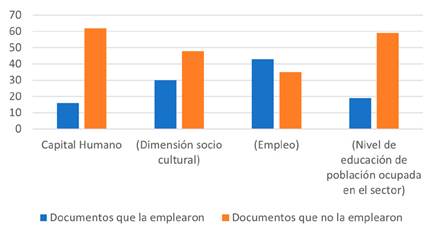

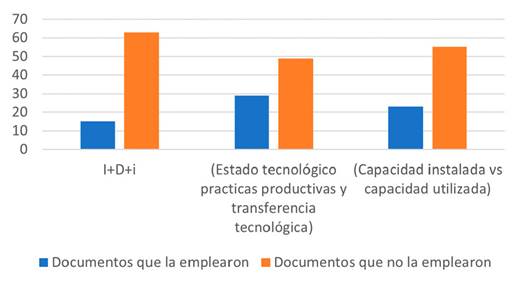

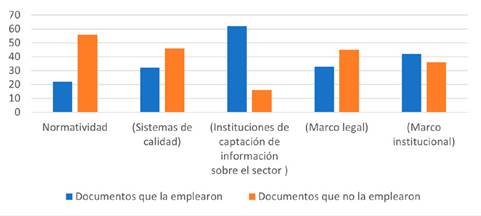

Para determinar las variables que son empleadas en el sector es conveniente partir de una metodología y compararla con otras, de esta manera se puede encontrar la frecuencia con que se aplican las variables y la aplicación de nuevas variables que pueden ser de utilidad en diagnósticos posteriores. De acuerdo con la metodología propuesta por 1, se comparan las variables de primer y segundo nivel (destacadas entre paréntesis en las figuras), cabe mencionar que si se aplicó en un diagnóstico una variable de primer nivel, se da por hecho que se aplicaron las variables de segundo nivel correspondientes, no obstante, las variables de segundo nivel que se exponen más adelante en las distintas figuras aluden a su aplicación individual.

Aspectos generales

La variable aspectos generales, según la figura 6, tiene una participación en el 80 % de la literatura consultada, estando en 62 de los 78 documentos consultados. No obstante, algunos diagnósticos excluyeron variables de segundo nivel como la descripción del sector de manera completa y los antecedentes para centrarse en el diagnóstico económico del sector en términos de un factor específico 53,54, o cuyo objetivo está enfocado en la caracterización de la industria sin profundizar en otros aspectos 8, 25, 45.

También están aquellos documentos que no aplicaron un diagnóstico como tal, ya que se enfocan en caracterizar o describir partes específicas de las empresas de un sector, pero aportan a nivel metodológico en los apartados de un diagnóstico sectorial completo 4, 5, 30, 32, 34, 55-57. Por otra parte, en informes con un alto nivel de detalle 14, 15, 42, 58 se evidencia una alta frecuencia de uso de esta variable, resultando oportuna en el planteamiento del objetivo del diagnóstico, siendo bastante concisos en la descripción del sector y abarcando de la mejor manera los antecedentes, haciendo posible que se entre rápidamente en contexto con la situación actual. Se encontraron documentos en los que se trabaja este apartado de manera exclusiva, donde los resultados de los informes elaborados pueden servir de insumo para futuros diagnósticos más exhaustivos, además de establecer metodologías de interés para la descripción del sector en el caso de aplicar a sectores similares 32, 35, 36.

Esta variable es la que mayor participación tiene de todas, y generalmente un diagnóstico debe tener al menos la descripción del sector junto con el objetivo, dado que la primera permite que se entre en contexto con la situación en general (si se tienen los antecedentes es todavía mejor) y la segunda da a entender al lector el fin del diagnóstico y cómo se pretende llegar a este.

Cadena de valor

La cadena de valor, según Michael Porter es la herramienta empresarial básica para analizar las fuentes de ventaja competitiva, que sistemáticamente permite examinar todas las actividades que se realizan y sus interacciones para poder dividir la empresa estratégicamente en actividades que permitan entender el comportamiento de los costos, las fuentes actuales y los potenciales de diferenciación 59. En la literatura consultada (ver la figura 7) se encuentra un uso parcial elevado y uno completo significativamente bajo (21 documentos la aplicaron totalmente). En documentos como el diagnóstico aplicado al sector ganadero, la descripción de la cadena de valor es necesaria para el análisis cuantitativo del rendimiento técnico del sector y su aporte a la economía nacional 42; en el diagnóstico de la cadena ovina se realiza una descripción completa para poder encontrar restricciones que limitan el desarrollo integral y diversos inconvenientes a nivel impositivo, sanitario y comercial 60.

En lo relativo a las variables de segundo nivel, se encontró un bajo uso de variables similares a la descripción de la cadena productiva, se puede ver en el análisis de mercado del café y los diagnósticos al sector farmacéutico, cacaotero, arracachero y ovino 25, 31, 35, 51, 60, 61. Los sectores de sistemas de transporte y canales de distribución presentan una participación regular en la literatura consultada, se mencionaba en su mayoría en los informes más completos, como los del World Bank Group 17, 50 y en los análisis como el aplicado al sector de plásticos 26 o el diagnóstico sobre las unidades productivas piscícolas 40, donde este tiene alta trascendencia, ya que la cadena de valor se ve afectada por las condiciones actuales de transporte; tipos de productos tiene un alta participación, ya que en muchos diagnósticos se considera importante caracterizar los principales productos del sector, excluyendo los documentos que no aplicaron diagnósticos sectoriales y solo se enfocaron en revisar aspectos metodológicos.

Se consultaron documentos dentro de la literatura revisada dedicados exclusivamente a este apartado, como por ejemplo la caracterización de la cadena de valor del sector lácteo en Colombia y Chile 31, 37, 56, 59, 62, que si bien no aplican para ser diagnósticos sectoriales completos, tienen aspectos a nivel metodológico en común con la metodología propuesta por 1. Estos describen la cadena de valor por medio de la identificación de los actores y los principales problemas que les afectan en ámbitos de transporte, canales de distribución y diversidad del portafolio de productos.

Competencia

La competencia está asociada al termino competitividad, cuya definición depende en muchos casos del punto de análisis, la región y el sector a que se refiere pero que en términos generales se define como la capacidad de una industria o sector de producir con patrones de calidad específicos de manera más eficiente que las demás empresas 51. En lo relacionado con su aplicación (ver Figura 8), 25 diagnósticos la emplearon y 53 no le dieron un uso completo. Por ejemplo, en el diagnóstico del sector privado de Nepal 17 las restricciones de competitividad y crecimiento son el objeto de estudio a partir del análisis de datos, mientras que en estudios como el análisis sectorial para determinar la causalidad temporal entre productos y exportaciones no se emplea, dado que el enfoque es demostrar la hipótesis de crecimiento económico basado en las exportaciones 54, sin entrar a detallar directamente las variables de competencia, ya que no se aplica a un sector específico. Otro ejemplo es el diagnóstico al sector bananero en Ecuador, donde el principal énfasis de los autores es en los efectos subyacentes por el cambio climático, y se excluyen varios de los aspectos de competencia, aunque se tiene en cuenta la atractividad de los segmentos del mercado 52.

De las variables de segundo nivel, los acuerdos comerciales internacionales se desarrollan en conjunto los diagnósticos realizados en otras variable, por ejemplo en el marco de un TLC 24 o en el análisis al sector de dátiles en Perú, donde la fuerte participación de países del Medio Oriente hace que sea necesario identificar los acuerdos comerciales entre países junto con apartados como medidas arancelarias 63. De estos resultados, 49 documentos emplearon directamente la descripción de países/regiones fuertes vs emergentes y 47 el nivel de atractividad de los segmentos del mercado, tal cual se evidencia en el documento donde se detalla el diagnóstico al sector de maquinaria agrícola 64 y en el del sector de confecciones en el Norte de Santander (Colombia), donde la competencia se percibe afectada por la participación de países como China en el mercado nacional 65. Por otro lado, se observa la aplicación de estas últimas variables en el diagnóstico al estado de los centros de distribución de medicamentos 62, que parte de las herramientas empleadas en Colombia y realiza una comparación con los países líderes en el sector a nivel mundial, o en la evaluación sectorial al sector de energía en Filipinas, donde se busca encontrar oportunidades de mercado para continuar manteniendo las tasas de crecimiento del país 66.

Es de resaltar que la probabilidad de encontrar empleada la variable de competencia en un diagnóstico sectorial es alta cuando el objetivo es brindar estrategias para aumentar la productividad y el crecimiento económico del sector, esto tanto a nivel nacional como internacional, ya que la competitividad es un factor clave para permanecer en un mercado y el análisis de lo concerniente a esta variable aportará información que ayudará a los encargados de tomar decisiones sobre el sector.

Factores macroeconómicos

Un diagnóstico sectorial completo debería de aplicar factores macroeconómicos en su desarrollo 10, sin embargo en la figura 9 se percibe que el número de artículos que no emplearon completamente esta variable es elevado (alrededor de 65 documentos), principalmente por el alcance que se define, por ejemplo, en los documentos donde se realiza un diagnóstico que se encuentra a nivel municipal 20, 51, 67, 68. Los efectos de varias variables de segundo nivel no son necesarios, o en el caso de documentos como el diagnóstico al sector académico en el que, debido su naturaleza, no se tiene en cuenta ningún factor macroeconómico 3, 8, 25, 69 .

Por otra parte, el empleo de modelos económicos y herramientas de la econometría es de interés para abordar esta variable, como se puede ver en la aplicación del modelo de fronteras estocásticas time varying, que aporta un procedimiento para analizar las diferencias evolutivas en la productividad de sectores y regiones (abordando la variable de articulación intersectorial o intrasectorial) 9, o en el documento de análisis de la evolución del sector de la construcción que también emplea un modelo económico (productividad total de los factores con base en la función de producción Cobb-Douglas), describiendo variables como participación/relevancia del sector en el PIB y demanda interna 10. En algunos de los documentos de la literatura consultada se destaca su enfoque en el comercio internacional, sobre todo en la influencia que tienen las importaciones y exportaciones, como en el análisis sectorial realizado en Turquía, que con base en tablas de entradas y salidas (IOTs) sobre varios sectores productivos y con ayuda de herramientas como la matriz inversa de Leontief, se puede cuantificar la dependencia de un sector a sus exportaciones o importaciones 46.

En otros documentos se trabaja sobre la causalidad temporal entre producto y exportaciones, investigando la relación del PIB y las exportaciones en el caso de Colombia, encontrando soportes a la hipótesis de crecimiento que se expone a mayor detalle en 54. Mientras que otros plantean modelos aplicados al sector agricultor, exponiendo varias de las variables de segundo nivel que se encuentran en la figura 9 2, 44. En algunos informes se destaca el diagnostico completo de los factores macroeconómicos, como por ejemplo en el diagnóstico sectorial a Ruanda por parte del World Bank Group donde se analiza principalmente el sector agroindustrial y de viviendas asequibles, ya que presenta oportunidades en las que se puede trabajar para lograr un desarrollo económico formidable, esto se sugiere dados los hallazgos principales de las variables factores macroeconómicos y competitividad 50

También cabe destacar la escasa aplicación de variables como flujos financieros, empleada en solo 23 diagnósticos, articulación intersectorial o intrasectorial, observada en 29 documentos, e impacto fiscal, destacada en tan solo 21 de los diagnósticos consultados, lo que sugiere una oportunidad de aplicación en futuros diagnósticos para aumentar la contribución de información sobre un sector económico.

En consecuencia, los factores macroeconómicos en caso de ser aplicados tienen gran relevancia en los estudios a sectores económicos, específicamente en la aplicación de herramientas para el análisis de variables macroeconómicas. Sin embargo, esto se encuentra en función del alcance del diagnóstico, puesto que si se encuentra limitado a sectores municipales o aún menores, los efectos macroeconómicos serán menos relevantes, a diferencia de sectores de nivel región/país.

Capital humano

El capital humano abarca las condiciones de la población y en qué medida el sector le genera beneficios con el desarrollo de sus actividades 1. En los diferentes diagnósticos revisados se observa que su aplicación fue poco usual, con apenas 16 diagnósticos empleándola completamente y un elevado número que no la emplearon o la emplearon parcialmente (ver figura 10). El diagnóstico al sector salud a nivel regional hace hincapié en esta variable debido a la importancia que tiene, como se observa en la parte de “respuesta social organizada”, donde se mencionan aspectos sobre los recursos humanos en cuanto a la demanda interna y niveles de formación 67. Se encuentra de una manera detallada en el diagnóstico del sector agricultor en Tonga, donde se describe ampliamente la dimensión sociocultural y el nivel de educación de la población ocupada en el sector, y en cada subactividad que se analiza en el sector se tiene en cuenta el tema del empleo, ya que el país considera este factor junto con las remesas (utilidades que los habitantes que emigran envían a su país), un componente importante de la economía 70.

También cabe destacar el diagnóstico de las unidades productivas en el departamento colombiano de Santander, que si bien no es un diagnóstico sectorial aplicado, realiza una caracterización bastante completa sobre el capital humano en la región 40. En lo relativo a la variable empleo, en varios documentos tiene una alta importancia (además de que su aplicación fue significativamente alta, con 43 documentos empleándola), como lo es en el análisis del impacto del sector construcción en la economía colombiana, donde se menciona la población empleada por este sector y la tasa de variación del empleo, mostrando que la inversión pública puede llegar a disminuir el desempleo 71 o en el análisis regional de la región de Sierra Calderona (España), que describe el empleo generado por el turismo en el sector y además trabaja profundamente en los aspectos socioculturales, representando densidad poblacional, nivel de educación, proporción de hombres y mujeres, entre otros aspectos 72.

En 73, se realizó un diagnóstico donde el capital humano considerado uno de los retos debido a la ineficiencia laboral, la emigración y la falta de trabajadores cualificados, proponiéndose así estrategias que aseguren la educación en función de las necesidades de los sectores privados. En 74, se presenta un diagnóstico en lo referente al capital humano en el marco de las varias crisis económicas que sufrió España en el periodo 2007-2010, incluso se emplea como un indicador económico de estas situaciones. Sin embargo, varios documentos no emplearon lo relativo al capital humano, véase el artículo donde se busca determinar los factores que incentivan la inversión extranjera directa en Colombia 53 o el diagnóstico al sector de seguros para la agricultura 75, en el que se plantea como objetivo la identificación de un conjunto de factores que afectan al consumo directo de seguros.

Las variables pertinentes al capital humano se emplean según el objetivo principal del diagnóstico, ya que en algunos casos se considera no influyente en las variables de estudio (como inversión o consumo directo, en los diagnósticos mencionados anteriormente). Sin embargo, la utilización de esta variable brinda un buen sustento para la toma de decisiones o políticas a nivel empresarial o social, ya que se puede identificar el capital humano disponible y adecuado, o las falencias que resultan en la escasez de trabajadores cualificados, como se encuentra en el diagnóstico al empleo del sector manufacturero 13.

Empresas

La caracterización de la variable empresas es una de las más altas en la literatura revisada, con aproximadamente el 71 % del total de diagnósticos consultados (ver figura 11), lo que da a entender la relevancia de caracterizar las empresas del sector, tanto en número, tamaño, localización como su influencia en el sector económico.

La aplicación de la variable empresas se detalla profundamente en el diagnóstico al sector de maquinaria agrícola 64, donde incluso se realiza un seguimiento histórico en la sección de antecedentes, y se caracteriza cualitativamente aplicando las variables de segundo nivel correspondientes (número, tamaño, localización e influencia). En el diagnóstico en Nepal también se realiza una caracterización de esta variable, aplicando un análisis a la situación actual de las empresas privadas, brindando información base para posibles reformas al sector 17, como en todos los informes del World Bank Group consultados, que por norma general tienen como fin encontrar oportunidades en los mercados nacionales para el desarrollo económico de un país 14, 15, 42, 50, 66.

Otros autores buscan encontrar si las variables empresariales son determinantes en el comportamiento de las inversiones directas de las empresas del sector alimentos, para lo cual realiza la caracterización de las 38 empresas a las que posteriormente se les aplicó una encuesta para obtener información que comprobara su hipótesis 76; si bien no es un diagnóstico sectorial abarcador y profundo, ofrece una herramienta para evaluar las inversiones de las empresas de un sector. Otro ejemplo de aplicación de la variable empresas es el diagnóstico al sector acuicultor que se enfoca en reconocer los factores del creciente ritmo del sector, pese a defectos tales como falta de planeación, descoordinación y desorden, llegando incluso a abordar un análisis del mercado con los productos internos y, evidentemente, las empresas productoras (teniendo en cuenta también la informalidad) 39. En estudios donde el enfoque es una caracterización o estudio del mercado se emplea con gran detalle la variable empresas, dado que es de importancia para encontrar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades dentro del sector, tal como se puede encontrar en los diagnósticos al sector textil y de confecciones 34, 57, 65 o en los análisis a sectores farmacéutico, de plásticos, lácteo y cacaotero 26, 31, 56, 59, 62.

De acuerdo con lo anterior es evidente que la inclusión de la variable empresas en futuros diagnósticos sectoriales debe ser prioritaria, puesto que es un elemento clave del sector que determina en gran parte el futuro de este. Sobre cómo abordar esta variable, ya se ha citado gran cantidad de referencias, sin embargo la metodología desarrollada 1, que se está comparando, sigue siendo un buen punto de partida, claro está, sujeta a modificaciones dependiendo el enfoque del sector a estudiar.

Investigación, desarrollo e innovación

El análisis del estado tecnológico del sector objeto de diagnóstico puede establecer las ventajas competitivas y evaluar las debilidades que se presenten actualmente a nivel región/país 1. Para encontrar dicho estado es necesaria la descripción de procesos productivos del sector, el grado de tecnología con el que se cuenta, el acceso a nuevas tecnologías y los medios de financiación que utilizan las empresas para obtener lo anterior, incluidas las PYME, resultando en un análisis de las brechas competitivas entre las compañías de un sector. Esto último es abarcado en el diagnóstico aplicado al sector de energía en la India, donde se busca establecer recomendaciones para aumentar la efectividad de la entrega del servicio, para lo que se requiere un análisis de la capacidad actual y la utilizada, junto con la identificación y descripción de las tecnologías actuales y nuevas que puedan resultar de utilidad para la distribución de la energía 77. Pese a la importancia de la variable según lo anteriormente expuesto, se observa en la figura 12 que su aplicación en la literatura fue baja, con una frecuencia de 15 sobre los 66 diagnósticos consultados (los documentos consultados son 78, no obstante, 12 de estos no aplicaron ningún diagnóstico, por lo tanto, son 66 los diagnósticos sectoriales consultados).

En el estudio al sector de alcantarillado y acueducto, en la sección de aspectos técnicos y operativos de los servicios, se observa una descripción de las tecnologías empleadas, junto con la identificación de capacidades, además de la mención de proyectos para los tratamientos de aguas residuales; con todo esto se llega a establecer cuál es la situación tecnológica del sector, 68. Por otra parte, también la emplean en el diagnóstico al sector agricultor en Tonga, donde es imprescindible su caracterización debido a la importancia que tiene al tratar aspectos como la competitividad y la productividad en el campo, los autores describen los distintos tipos de sistemas actuales de granjeo y utilización de la tierra, identifican los principales elementos de entrada a los procesos de agricultura (materias primas, maquinaria, mano de obra, etc.) y mencionan los aspectos relevantes de varias actividades inherentes del sector, como ganadería, alimentación animal, producción avícola y varios más 70.

Para algunos sectores esta variable representa una ventaja competitiva respecto a las demás empresas del sector, es así como en estudios sobre el sector farmacéutico o de industrias relativamente recientes como la del cannabis tenga un apartado específico donde se describa la tecnología actual dentro de la cadena productiva y cómo esta genera valor 62, 78.

Los diagnósticos sectoriales que tengan como objeto evaluar la competitividad y la productividad del sector deberían emplear la variable de innovación, desarrollo e investigación, ya que se pueden obtener aspectos relevantes sobre las actividades productivas y la descripción de la tecnología empleada actualmente. Esto resulta ser útil para determinar estrategias que mejoren las tecnologías por medio de la identificación de nuevas prácticas, para que por consiguiente aumente la competitividad y la productividad del sector.

Medio ambiente

El aspecto ambiental ha incrementado su importancia a lo largo de los años, por ejemplo, en diagnósticos anteriores al año 2000 no se tuvieron en consideración aspectos ambientales en los modelos aplicados para el sector de la agricultura 2, 18. Los diagnósticos se encuentran enfocados únicamente en los aspectos sociales, económicos, técnicos y en políticas de la época. Los diagnósticos recientes han aplicado esta variable, si bien no son una mayoría significativa, solo 18 diagnósticos la han considerado (ver figura 13). El procedimiento para evaluar esta variable en un sector no es uniforme, y puede variar dependiendo del sector objeto de estudio; por ejemplo, se encuentran diagnósticos al sector ambiente totalmente enfocados en el desarrollo de esta variable, describiendo las principales problemáticas, detallando causas, consecuencias, población afectada y prioridades de intervención 41, 52, 72, 79, siendo incluso más profundos que en la descripción realizada por el diagnóstico aplicado al sector electro-electrónico 1.

En los diagnósticos al sector energía, las consideraciones ambientales también son amplias, debido a los aspectos técnicos relacionados con la distribución de la energía 66, 77, así como también es el caso de diagnósticos aplicados a los sectores primarios de la economía como el sector agricultor, el sector minero y el sector acuicultor 15, 32, 39, 50, 70, donde se ve más explícitamente el impacto al medio ambiente de acuerdo con las distintas actividades productivas que se presentan en el sector.

Por otra parte, la evaluación del impacto ambiental es menos influyente en el sector servicios. Por ejemplo, en el análisis al sector financiero de Moldavia se excluye el análisis de esta variable 47, o en el diagnóstico al sector plásticos que se enfoca en aspectos competitivos sobre el sector 26. No obstante, en otros sectores la relevancia es alta, como se observa en el estudio al sector de seguros para la agricultura, o en el diagnóstico al sector acueducto y alcantarillado 68, 75, donde se describe ampliamente el impacto ambiental de los distintos procesos productivos que abarcan los sectores de estudio.

De lo anterior resulta necesario resaltar que la aplicación de la variable impacto ambiental está en función de su trascendencia en el sector a evaluar, dado que si no tiene ningún efecto, evaluar la variable conllevará a caracterizaciones innecesarias que no aportarán información para plantear tácticas, estrategias y recomendaciones para la mejora de la competitividad y la productividad del sector (factores comunes en los que se han consultado).

Normatividad

La normatividad sobre el sector es una variable que tuvo una utilización baja en la documentación consultada, como se observa en la figura 14. Sin embargo, eso no le quita importancia en los diagnósticos sectoriales, ya que en teoría todo sector se encuentra regulado de una u otra manera. La descripción de sistemas de calidad, marco legal y marco institucional es importante para conocer limitantes al momento de esbozar las recomendaciones sobre el sector. Una de las aplicaciones más completas de la variable normatividad se encuentra en los documentos de diagnóstico de distintos sectores (cerámica y porcelanatos, vivienda, minero, bananero y privado) 14), (15), (17), (27), (52, al realizar una descripción sobre las instituciones que se encuentran en el marco legal, identificar las normas de calidad que aplican para el sector y enumerar leyes, regulaciones y acuerdos que afectan directamente al sector. Otro de los casos es el diagnóstico sobre la acuicultura en Colombia, donde también se toca el tema de la normatividad que regula el impacto ambiental, además de dar un contexto en términos de las distintas leyes para conocer las limitantes y describir las instituciones de las que se obtuvo información 39, cabe destacar que esta variable adquiere gran importancia cuando el uso de un producto asociado a una industria genera debate, como el caso del cannabis medicinal, donde se mencionan varios acuerdos a nivel nacional e internacional sobre el uso regulado del producto 78.

Todos los diagnósticos consultados tienen como factor común la mención de las instituciones de captación de información sobre el sector, además de que varios también describen detalladamente los instrumentos adicionales como lo son el diseño de encuestas y entrevistas a los agentes de interés del sector (por lo general, las empresas), esto se puede ver en el diagnóstico aplicado al sector PYME o al sector público y privado del municipio San Pedro de la Cueva, México 19, 20.

En vista de lo descrito en la literatura consultada es clara la importancia de reconocer la normatividad del sector al momento de realizar un diagnóstico sectorial, no es posible dejarla de lado, debido a que se estarían excluyendo limitantes importantes para la toma de decisiones ulteriores al estudio.

Problemáticas, oportunidades y prospectiva

La descripción de problemáticas, oportunidades y perspectivas es el objetivo de muchos diagnósticos sectoriales, su aplicación fue en más del 84 % de la literatura consultada (exceptuando aquellos documentos donde solo se trataron aspectos metodológicos) (ver figura 15). Sin embargo, un factor que se percibió sin desarrollar fue la prospectiva, debido a que realizarla conduciría a temas que quedan fuera del alcance planteado inicialmente por varios estudios, y en el caso de haber aplicado, la prospectiva no fue detallada y abarcadora como se esperaría con base en la metodología de 1.

Sin embargo, es posible encontrar informes donde se encuentre solo lo relativo a esta variable junto con un corto contexto sobre los estudios previos, como es en el caso del estudio al sector educativo, donde solo se mencionan algunos aspectos metodológicos y de trasfondo, junto con la presentación de una estrategia sectorial gubernamental para analizar las problemáticas, oportunidades, y perspectivas (80). Otros autores solo hacen una mención de la importancia de la innovación en las tendencias que se observan para el sector farmacéutico 3, 8, 25, 45. Por otro lado, todos los informes del World Bank Group son extensos en cuanto la aplicación de este factor, brindando políticas, cursos de acción y diversas recomendaciones para ser aplicadas al sector y herramientas que servirán para el control por medio de diagnósticos posteriores (14), 15, 17, 50.

La aplicación de esta variable es teóricamente obligatoria, dado que la intención de un diagnóstico es describir problemáticas, oportunidades y perspectivas sobre el sector. Por otro lado, el propósito de un diagnóstico sectorial es brindar recomendaciones que sean factibles junto con las diversas tácticas o estrategias que conlleven a cumplir el objetivo general del diagnóstico, como lo pueden ser: aumentar la competitividad o productividad, identificar restricciones, detallar el impacto en la economía, determinar la evolución del sector, continuar con estudios anteriores y demás.

Otros aspectos y dimensiones de los diagnósticos sectoriales

De acuerdo con el sector a evaluar, el número de aspectos y dimensiones es elevado si se quisiera proponer una metodología de diagnóstico sectorial general. Por ejemplo, en la literatura consultada se recalca la relevancia de tener que aplicar diagnósticos en diferentes etapas de la economía de un país, debido a que las variables macroeconómicas se perciben afectadas dependiendo si se encuentra en recesión o crecimiento 12. Por otra parte, se menciona la importancia de que los diagnósticos sectoriales puedan dar respuesta a una inquietud previa sobre el sector, por ejemplo, en el caso del diagnóstico al sector metalúrgico y eléctrico se quiere averiguar sobre los factores que inciden en el déficit de mano de obra cualificada en el sector de estudio 13, o en el diagnóstico de la economía española 74, que se orienta a buscar explicaciones del aumento anómalo de la tasa de desempleo en el periodo 2007-2010.

También es de importancia identificar los modelos de producción empleados y realizar comparaciones con otros modelos aplicados en otros países, como se hace en el diagnóstico al sector de energía 77 y al sector turismo 21. Aunado a lo anterior, es conveniente que en el marco de los antecedentes se tenga en cuenta lo relacionado con el impacto que han tenido reformas, políticas y programas aplicados 75.

Cabe destacar que la investigación en este ámbito cobrará más importancia en el futuro, ya que las problemáticas asociadas a varios sectores económicos por factores ambientales, sociales y políticos conllevan a realizar un diagnóstico sectorial que será de gran valor para la toma de decisiones, el planteamiento de políticas y estrategias que contribuyan al desarrollo. Las líneas de investigación asociadas a este campo se detallan en un artículo que realiza una revisión crítica de la literatura sobre los análisis sectoriales, encontrando cuatro principalmente: agregación de datos, herramientas estadísticas, calidad de la información contable e indicadores financieros 81, las anteriores herramientas han sido empleadas en gran parte de la literatura consultada que realiza un diagnóstico sectorial y han sido mencionadas por los documentos que se enfocan en los aspectos metodológicos 5, 16, 49, 55.

Si bien la metodología propuesta por 1 cubre un gran número de aspectos sobre un sector económico, en los diagnósticos realizados por el World Bank Group se detallan variables como el mantenimiento, la informalidad y la ilegalidad 14, principalmente por la relevancia que llegan a tener en el sector vivienda, como también pueden ser una situación específica, por ejemplo, la entrada en tratados de libre comercio en el caso del sector madera 24 o la opinión que tengan las partes interesadas inmersas en el sector (empresas, pequeños productores, consumidores, etc.), tal cual se trabaja para el campo capricultor 37 o en la industria del cannabis 78.

Conclusiones

Frente a la literatura consultada sobre diagnósticos sectoriales es posible resaltar la dificultad del diseño de una metodología de uso general, debido a que esto podría actuar como una limitante para el estudio. No obstante, el uso de las metodologías ya diseñadas es ventajoso como punto de partida para realizar modificaciones excluyendo y agregando variables, teniendo en cuenta la complejidad y el dinamismo de los diferentes aspectos que puedan abordar un sector económico.

La metodología propuesta por ARCOSES para elaborar los diagnósticos sectoriales presenta unas ventajas que superan las diferentes falencias de los documentos consultados, al seguirla integralmente, de manera adecuada, de forma sistemática y con las suficientes y confiables fuentes de información, se logra crear una base de conocimiento lo suficientemente buena para poder aplicarlas en el diseño de políticas y planes de desarrollo sectorial. Pero también se reconoce que esta metodología en el caso colombiano es muy exigente para los investigadores pues no se dispone de toda la información que se requiere, hay pocas fuentes de contraste y cuando se quieren comparar distan unas de otras de manera estadísticamente significativa, todo impide cumplir rigurosamente el despliegue metodológico diseñado.

El factor común en gran mayoría de diagnósticos sectoriales aplicados es la recolección de datos e información principalmente de fuentes secundarias, informes de instituciones asociadas al sector de estudio o mediante el diseño de entrevistas, encuestas u otras herramientas de recolección que permiten aplicar estadística descriptiva. Sin embargo, esta parte puede representar una gran variedad de retos para cualquier diagnóstico sectorial, ya que los registros de datos o información pueden estar incompletos, desactualizados o bien ni siquiera estar disponibles, haciendo que el tiempo para llevar a cabo la elaboración de un documento completo se incremente sustancialmente. Por otra parte, es también de interés mencionar que algunos diagnósticos tienen un apartado conceptual y teórico sobre el sector, donde describen el producto principal o realizan una revisión sobre los conceptos clave que se manejan a lo largo del diagnóstico, estos apartados normalmente no son exhaustivos, pero son útiles para hacer entrar en contexto al lector.

Dentro de la revisión elaborada es pertinente señalar que no se encontraron diferencias significativas en los aspectos metodológicos de los distintos diagnósticos realizados en Colombia y en otros países, y la aplicación de otros aspectos para los sectores aparte de los sugeridos por 1 fue escasa, además de que el número de documentos relacionados con este tema está en aumento. Sin embargo, el uso de herramientas para poder cuantificar o hacer inferencias sobre una medida de desempeño de un sector llega a ser variado, encontrando herramientas econométricas como función de producción de Cobb Douglas, matriz inversa de Leontief, modelos de frontera estocástica, modelos multivariables, métodos ARDL (Autoregressive Distributed Lag), índices de concentración y de dominancia; distintas técnicas descriptivas que permiten identificar factores específicos como los modelos asociativos, análisis DOFA, funciones básicas de diseño, benchmarking, análisis de las cinco fuerzas de Porter y análisis estructural (compuesto por análisis de hacinamiento, panorama competitivo, fuerzas del mercado y estudio de competidores) y finalmente diagnósticos que se orientaban a comprobar hipótesis por medio de la estadística inferencial.

En vista de la creciente importancia que han tenido los diagnósticos sectoriales, es importante desde el ámbito académico la elaboración de herramientas que brinden mayor confiabilidad al momento de recolectar información, así como de modelos que permitan obtener información de importancia con los datos actuales del sector. En este sentido, un prototipo estandarizado es útil para consolidar la información y poder tratarla con el fin de extraer conclusiones para la toma de decisiones. Por otro lado, también cabe la posibilidad de trabajar en diseños de metodologías específicas para algunos sectores, en especial para aquellos sectores cuyos aspectos y dimensiones presentan gran dinamismo y complejidad.