Introducción

La Leptospirosis es una enfermedad infecciosa de orden mundial que se trasmite de animales a humanos, considerándose como una zoonosis con un alto potencial epidémico, principalmente en las regiones tropicales 1. La principal forma de transmisión se produce por el contacto directo de un humano con la orina de roedores, perros, vacas, cerdos y animales silvestres que estén infectados, además de aguas o ambientes contaminados 2. El patógeno responsable de la enfermedad es el Leptospira interrogans es del cual se han descrito más de 200 especies que pueden infectar al hombre 3. Según la Organización Mundial de la salud (OMS) la leptospirosis puede, potencialmente, constituir una enfermedad grave pero puede ser tratada dado que su cuadro clínico es similar a otras infecciones no relacionadas, tales como influenza, meningitis, hepatitis, dengue o fiebres virales hemorrágicas; si no es tratada a tiempo, puede ser mortal 4. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se estima que a nivel mundial cada año se registran 1,03 millones de casos de leptospirosis, causando aproximadamente 58.900 muertes 5.

En la Región de las Américas, la tasa anual de morbilidad fluctúa entre un mínimo de 3,9 casos por cada 100.000 habitantes con mayor incidencia en el Sur de América Latina y un máximo de 50,7 casos en el Caribe 5. Durante el año 2014 fueron notificados 10.702 casos humanos a nivel mundial, de los cuales el 95,5% se registró en América Latina, con un mayor número de casos en Brasil (3.974), Perú (2.329) y Colombia (867). En el Caribe, los índices más altos se presentaron en Trinidad y Tobago con 363 casos, San Vicente y las Granadinas con 17 casos y República Dominica con 10 casos 5.

En Colombia, la prevalencia de la enfermedad varía de acuerdo a la región, por ejemplo, en una comunidad indígena del departamento de Córdoba, un estudio demostró que la seroprevalencia fue de 18,1%; en la región de Urabá, Antioquia, la prevalencia fue de 12,5%; confirmando así, la circulación de Leptospira spp en diversas regiones del país 6. Según, Carreño et al, en Colombia, principalmente en la Costa Atlántica, Urabá antioqueño y el Eje Cafetero, se presentan los índices más altos de la enfermedad 7.

El departamento del Huila, ha evidenciado una curva creciente de casos notificados, encontrando 73 casos durante el año 2013, mientras que en los años 2014 y 2015 se reportaron 95 y 85 casos respectivamente. Para el año 2016 se evidenció un incremento significativo en el número de casos para un total de 118, aunque para el año 2017 la cifra disminuyó a 46 casos notificados 8.

En este contexto, el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) Colombia 2012 - 2021 y el Ministerio de Salud y Protección Social diseñaron, en el año 2015, la Estrategia de Gestión Integrada de las zoonosis para el 100% de las Direcciones Territoriales de Salud, con el objetivo de apoyar la prevención de la Leptospirosis. Con ello, se espera que para el año 2021, se conozca de manera global y por departamentos, la tasa de incidencia de esta infección en todo Colombia 9, así como estudios de vigilancia epidemiológica contemplados en el PDSP, los cuales son requeridos para establecer los determinantes de la infección y su frecuencia, con el fin de conocer el impacto real de la enfermedad y su importancia en entornos rurales o urbanos del país 10.

Para lograr un mejor conocimiento de la enfermedad, es importante contar con estudios epidemiológicos tanto locales como nacionales que permitan conocer con más detalle el comportamiento de esta patología, facilitándoles a las entidades pertinentes diseñar estrategias de salud pública en intervención y prevención. Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de este estudio fue describir la epidemiologia de la Leptospirosis en el departamento del Huila durante el período 2011- 2017.

Materiales y métodos:

Los casos registrados fueron tomados de las bases de datos del departamento de vigilancia epidemiológica de la secretaria de salud Departamental del Huila, que fueron reportados como casos probables y confirmados por laboratorio durante el período 2011-2017.

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo de corte transversal. La base de datos incluía información sociodemográfica, datos clínicos, nexo epidemiológico y resultados de laboratorio (IgM contra Leptospira en muestras pareadas mediante microaglutinación (MAT), cultivo de Leptospira spp en cualquier fluido corporal o por detección del ADN mediante Reacción en Cadena de la Polimerasa); no hubo discriminación por edad, sexo, ni raza.

El procesamiento y el análisis de datos se realizó con el programa estadístico R Comander. Las variables continuas se expresaron en media ± desviación estándar, las variables discretas se expresaron en frecuencias y proporciones. Posteriormente, se realizó un análisis estadístico mediante la prueba de chi-cuadrado (x2) para la comparación de proporciones y la tasa de incidencia estandarizada de cada uno de los municipios por cada 100.000 habitantes y se graficó en un mapa del departamento del Huila.

Resultados

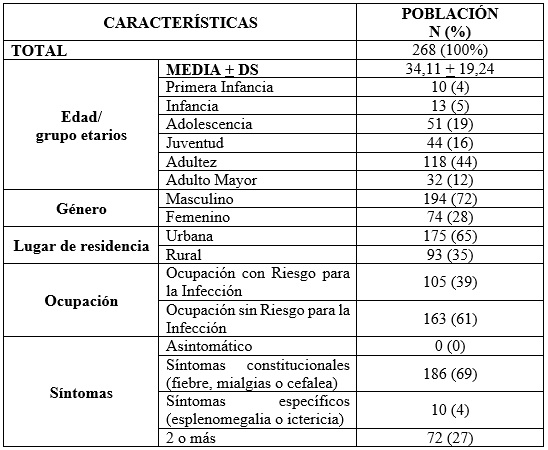

Un total de 268 casos de Leptospirosis fueron reportados durante el período de estudio. La edad promedio de los pacientes fue de 34,11 + 19,24. El 44% de la población estudio eran adultos, el 72% eran masculinos y en su mayoría provenientes del área urbana (65%); las actividades laborales asociadas con riesgo para la infección, presentes en el 39% de los casos, fueron la agricultura y personal que labora en actividades de aseo. Los síntomas más frecuentes fueron fiebre, cefalea o mialgias, encontrados en un 69% de los casos. Los datos se registran en la Tabla 1.

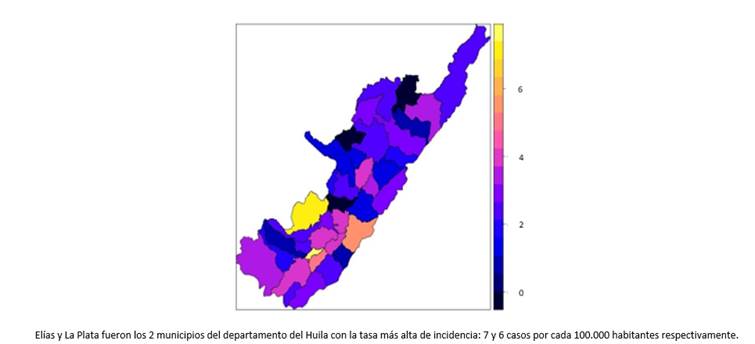

El municipio con mayor tasa de incidencia de casos notificados fue Elías con 7 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de La Plata, con 6 casos por cada 100.000 habitantes (Figura 1).

Figura 1 Tasas de incidencia por 100.000 habitantes, discriminado por municipios según los casos notificados durante el período 2011 - 2017.

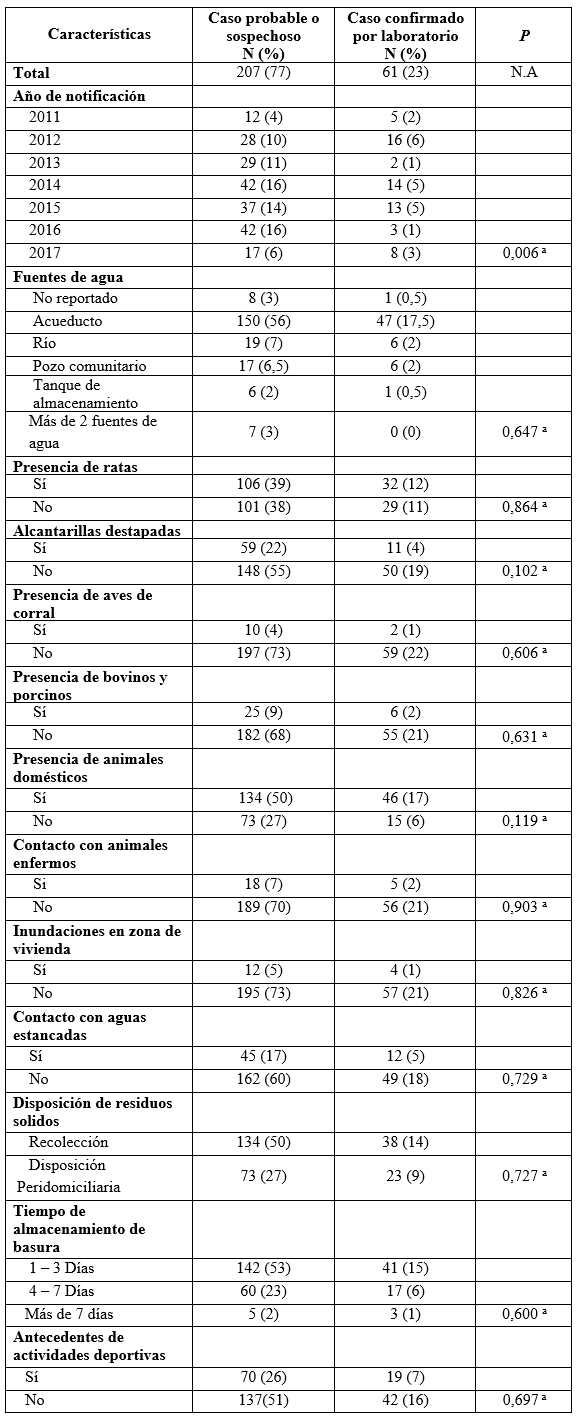

Como se indica en la Tabla 2, la población de estudio fue discriminada de acuerdo a las definiciones operativas de los tipos de casos que se describen en el protocolo de vigilancia en salud pública para la Leptospirosis. De los 268 pacientes, 61 fueron casos confirmados por laboratorio (23%) y 207 (77%) identificados como probables o sospechosos. Los años con mayor número de casos reportados fueron el 2014 y 2015 con un total de 56 casos para el año 2014 (21% del total de casos del período en estudio) y de 50 casos para el año 2015 (19% del total de casos del período en estudio).

Tabla 2 Distribución de la población según el tipo de caso notificado en relación a los factores de riesgos asociados a la infección por Leptospirosis

DS = Desviación estándar, P: probabilidad

Uno de los principales hallazgos se centra en las fuentes de agua para las actividades del hogar ya que en el 9% de los casos notificados se evidenció la utilización de agua de los ríos para la ingesta y quehaceres del hogar. En cuanto a la presencia de animales domésticos en el hogar se encontró que el 26% de los casos estuvo expuesto a este factor de riesgo. Por otro lado, la presencia de ratas en el hogar o en el lugar de trabajo se identificó en el 51% de los pacientes.

Situaciones predisponentes descritas clásicamente en la literatura, como la exposición a fuentes de aguas estancadas y presencia peridomiciliaria de alcantarillas destapadas, no fueron identificadas en la población estudiada. Sin embargo, las condiciones socio-sanitarias si tuvieron relevancia en los casos reportados, ya que el 24% de los pacientes confirmados con Leptospirosis tenían residuos sólidos (basura) a nivel domiciliario y peridomiciliario; con respecto a las ocupaciones laborales, solo el 39% de los pacientes tenían un oficio que se asocia con el riesgo para adquirir la enfermedad. (Trabajos en agricultura, ganadería, veterinarios, pescadores, personal de aseo, del ejército y policías).

Discusión

Generalmente, las zoonosis pasan desapercibidas, ya sea porque los propios animales no desarrollan la enfermedad o porque los síntomas comienzan a manifestarse en los seres humanos después de un largo período de tiempo 12. Los casos de leptospirosis registrados durante los años de estudio, en el departamento del Huila, nos indican que existe una transmisión directa o indirecta del agente etiológico de los animales al hombre a través del contacto con ambientes contaminados 13. Según Macías Herrera y colaboradores, la leptospirosis se puede presentar en todas las etapas de la vida, alcanzando mayores tasas de incidencia en edades de vida económicamente productiva, siendo coherente con este estudio, donde el mayor número de casos se presentaron en adultos 14. Esta investigación mostró a la agricultura como la ocupación más predominante en los casos registrados. Sethi y colaboradores, indican que la vida agraria es un factor de riesgo debido al íntimo contacto con animales y campos inundados, los cuales son condiciones adecuadas para la supervivencia y transmisión de la leptospira 15. Según el sistema de información regional del Huila, la cosecha de arroz es la actividad agropecuaria más frecuente 16; un estudio realizado en agricultores dedicados al cultivo de arroz en Perú, reveló que la práctica de trabajar descalzo y la manipulación de roedores en los campos de cultivo, predispone a la enfermedad 17.

Diferentes estudios han mostrado que la prevalencia de la leptospirosis es mayor en hombres que en mujeres y se encuentra directamente relacionado a los roles desempeñados en labores productivas agropecuarias, siendo más susceptibles al riesgo de la enfermedad; lo anterior coincide con datos reportados en este estudio, donde el sexo masculino tiene mayor porcentaje de casos confirmados 18. Un dato a destacar en esta investigación es el hecho de tener el mayor número de casos en el área urbana, lo cual puede estar asociado a que la agricultura urbana surge como un proceso de expansión territorial que sirve como mecanismo para albergar familias rurales que llegan a las ciudades buscando una mejor calidad de vida 19. Dicha migración promueve las prácticas agropecuarias en los espacios urbanos y periurbanos y genera modificaciones en los ecosistemas aumentando la presencia de enfermedades como la leptospira15.

La expansión de los barrios marginales urbanos ha creado condiciones propicias para la transmisión de la infección por ratas 20. Según la literatura científica, los roedores son los principales reservorios de Leptospira spp, ya que se desplazan libremente y pueden tener contacto con otras especies de animales facilitando la diseminación de la infección para hospederos susceptibles; el diagnóstico en estos animales es difícil y su infección no induce síntomas lo que dificulta aún más el control de estos reservorios 21. En este estudio, se evidenció la presencia de ratas y animales domésticos en lugares de trabajo o vivienda, lo cual predispone a la infección.

Cabe recordar que los reservorios naturales entre los animales domésticos incluyen el ganado bovino, los cerdos, las ovejas y los perros, los cuales varían con la serovariedad y la región geográfica 22. En las zonas rurales, el ganado bovino vive en estrecho contacto con los trabajadores agrícolas; se ha detectado una prevalencia relativamente alta de leptospirosis en la orina de bovinos, convirtiéndose en una importante vía de transmisión a través de la orina contaminada 13.

Las condiciones geográficas, climatológicas, económicas y sociales de Colombia, generan un ambiente propicio para la reemergencia de la leptospirosis; su ubicación tropical, con pisos térmicos cálidos en la mayoría del territorio nacional, condiciones sociales no adecuadas, trabajo sin protección laboral, servicios sanitarios deficientes y asentamientos poblacionales, favorecen la aparición de la enfermedad 23.

Por otro lado, es importante señalar que diversas investigaciones han sugerido una asociación entre los cambios climáticos y la presentación de una mayor cantidad de casos de la enfermedad 24. Un estudio realizado en Tailandia, reporta mayor número de casos después de la temporada de lluvias e inundaciones en áreas tropicales 25.

En la presente investigación, los años que reportaron mayor número de casos de leptospirosis fueron el 2011 y 2016. Según el IDEAM los cambios climáticos reportados en esos años surgieron drásticamente como consecuencia del fenómeno de “La niña” en algunas regiones de Colombia , entre ellas el departamento del Huila, potenciando este factor de riesgo para la transmisión de la Leptospira 26. En este estudio se identificó que los municipios que presentaron mayor tasa de incidencia fueron Elías y La Plata, en donde la actividad laboral está centrada principalmente en actividades agrícolas y pecuarias 27)(28) . Según el Análisis Situacional en Salud (ASIS), estos municipios presentan determinantes sociales de la salud precarios, deficiencia en la cobertura del alcantarillado, del acueducto, en la calidad del agua y condiciones sanitarias desfavorables, haciendo que enfermedades como la Leptospirosis puedan afectar más fácilmente a esta población 28)(27) .

La frecuencia de los casos notificados a nivel mundial es variable y depende de las características sociales y climatológicas de la población, además no se conoce precisamente el número de casos humanos, debido el subdiagnóstico o diagnóstico erróneo de la enfermedad 3. Estudios nacionales e internacionales, indican que la presencia de las manifestaciones clínicas como fiebre, dolor de cabeza, mialgia, malestar general, dolor abdominal, diarrea y artralgia hacen parte de la sintomatología inicial de la leptospirosis pero que a la vez crea confusión por la similitud de los síntomas generados por otros microorganismos 29; estas investigaciones son concordantes con lo hallado en este estudio, ya que los síntomas que más se evidenciaron en los casos notificados fueron la fiebre, cefalea y mialgias.

Finalmente, debido a que la sintomatología es variable y que el cuadro clínico es similar a otras enfermedades endémicas del departamento del Huila, como el Dengue, el diagnóstico de Leptospirosis no es fácil y requiere de una alta sospecha clínica y epidemiológica para detectarlos a tiempo. Es importante un control de los vectores (control de roedores, ganado) y una mejora de las condiciones socio-sanitarias por parte de las entidades competentes para reducir el número de casos de la enfermedad y mediante un diagnóstico oportuno evitar el impacto en la calidad de vida de la población.