Introducción

Las plantas aromáticas, medicinales y condimentarias (PAMC) se han utilizado desde hace 60.000 años aproximadamente (Kiani et al. 2016). Son reconocidas como un recurso importante a nivel mundial, dado que contribuyen al desarrollo de la economía desde la etapa de cultivo y poscosecha en el sector agrícola hasta el procesamiento de productos en la industria y la comercialización (Kala 2015). En 2009, el mundo importó usd1.678,3 millones (551.970 toneladas) de Aloe vera (L.) Burm. f. (Asphodelaceae) y de las demás plantas aromáticas, principalmente de Estados Unidos (14,2 %), Alemania (10 %), Japón (7,8 %), Vietnam (5,2 %), Francia (4,7 %), Singapur (3,8 %) y Canadá (3,6 %), entre otros. En 2010, la Unión Europea importó 89.100 toneladas de A. vera y de las demás plantas aromáticas (usd327,14 millones) desde países no miembros. En 2002, la importación fue de 70.180 toneladas (usd221,8 millones). En una década, las importa ciones de A. vera y de las demás aromáticas hacia la Unión Europea aumentaron un 47 % en valor y un 27 % en cantidad, lo cual evidencia un mercado sólido y en expansión (CEI-RD 2011).

Más del 80 % de la población mundial depende de la medicina herbal para los cuidados primarios en salud, y más de una cuarta parte de la población del Reino Unido también la utiliza regularmente (Vines 2004). En este sentido, las PAMC se han relacionado con la reducción de la pobreza de los países en vía de desarrollo, pues se asocian con la diversificación en el ingreso de los productores para su subsistencia. Algunos países como Malawi, Mozambique, Uganda, Indonesia, Vietnam, Brasil y Honduras tienen una gran diversidad de PAMC aso ciadas a los sistemas forestales (Sunderlin et al. 2008).

América Latina históricamente ha sido reconocida como un reservorio de estos recursos vegetales (Retta et al. 2012). Colombia posee una extraordinaria diversidad y ocupa el 0,7 % del área terrestre mundial. Se estima que alberga aproximadamente el 12 % de la riqueza vegetal mundial (DNP 2011), de la cual las PAMC son un segmento que representa una oportunidad para el impulso del biocomercio con enfoque de territorio (Barrientos et al. 2012). En este sentido, el Instituto Alexander von Humboldt identificó recientemente 2.404 especies que cuentan con algún tipo de reporte de uso medicinal en el país, entre las cuales 214 se consideran exclusivas de Colombia y 1.442 son nativas probablemente de Colombia o de otros países del neotrópico (Bernal et al. 2011).

Lo anterior indica que las PAMC representan un importante recurso para la producción de materias primas y productos novedosos con alto valor agregado, pues son de creciente interés en diferentes industrias para la producción de aceites esenciales, productos farmacéuticos, tintes, colorantes, cosmé ticos, productos fitosanitarios, sustancias biocidas y otros bioinsumos (Lubbe y Verpoorte 2011; Retta et al. 2012). Constituyen, entonces, una oportunidad para incursionar en mercados más sofisticados, de productos innovadores y con precios más atractivos, en los cuales los productos colombianos pueden marcar la diferencia (Bernal et al. 2011; Uribe et al. 2011). No obstante, aunque muchos agricultores están interesados en agregar valor a sus cultivos, la producción de plantas como materia prima para productos sofisticados requiere procesos estandari zados y reglamentarios particulares (Lubbe y Verpoorte 2011). Además, el área sembrada de cultivos comerciales PAMC es aún pequeña, en comparación con el área agrícola total sembrada en Colombia, pues ocupa menos del 1 % de la superficie, con cerca de 2.600 ha en todo el país (Mier 2014). Esto evidencia un bajo desarrollo en el cultivo, comercio y transformación en la agrocadena colombiana (Cardona y Barrientos 2011).

De acuerdo con este panorama y con los retos que surgen de la necesidad de incrementar el nivel de desarrollo de este sector, se hace necesario dirigir los esfuerzos de investigación y desarrollo tecnológico hacia las apuestas y demandas que desde la misma organización de la cadena se han identificado. Con este propósito se realizó un estudio de vigilancia tecnológica. Esta se define como "una forma organizada, selectiva y permanente de captar información del exterior sobre tecnología, analizarla y convertirla en conocimiento para tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios" (Muñoz et al. 2006; Vergara 2006).

El primer paso para realizar el estudio fue la priorización de especies para cada región productora, de acuerdo con su oferta ambiental, vocación productiva y oportunidades de mercado. Con respecto a la cadena PAMC, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Corpoica y La Universidad Nacional de Colombia han identificado las especies de plantas medicinales y aromáticas de mayor uso en las regiones Pacífico, Caribe y norte del Cauca (Tofiño et al. 2014). Estas regiones han sido tradi cionalmente productoras de PAMC, pero no cuentan con sistemas de transformación que les permitan incrementar su valor o insertarse efectivamente en el comercio nacional.

Este estudio, se desarrolló en el marco del proyecto de Corporice denominado "Diez especies aromáticas, medicinales (del Pacífico, Caribe y norte del Cauca) caracterizadas, conservadas en colecciones de trabajo y dos especies nativas promisorias". A partir de dicho proyecto, se priorizaron doce especies relevantes para estas zonas:

Albahaca: Ocimum basilicum L. (Lamiaceae) Aloe: Aloe vera

Caléndula: Calendula officinalis L. (Asteraceae) Jengibre: Zingiber officinale (Zingiberaceae) Limoncillo: Cymbopogon citratus (DC.) Stapf (Poaceae)

Manzanilla: Anthemis nobilis L. (Asteraceae) Romero: Rosmarinus officinalis L. (Lamiaceae) Yerbabuena: Mentha spICAta L. (Lamiaceae) Pronto alivio: Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P. Wilson

Orégano de monte: Lippia origanoides Kunth (Verbenaceae)

Ruda: Ruta graveolens L. (Rutaceae) Toronjil: Melissa officinalis L. (Lamiaceae)

El siguiente paso fue un proceso de vigilancia tecnológica para identificar estratégicamente los procesos tecnológicos e investigativos durante el periodo comprendido entre 2004 y 2014, mediante una búsqueda exhaustiva, aplicada a diferentes sectores productivos en el ámbito nacional, iberoamericano y mundial. Este análisis contribuye a la identificación de oportunidades de innovación que faciliten la toma de decisiones, como aproximación al desarrollo de proyectos estratégicos con impacto para el crecimiento local de este sector en la costa Caribe y Pacífica colombiana.

Con este análisis se busca contribuir a la identificación de actores y productores potenciales de la comunidad científica y de la industria, tener una visión global del direccionamiento de patentes de materias primas e ingredientes, e identificar las tendencias futuras en el sector. En cuanto a esto último, también se espera reconocer la demanda por venir para implementar las evaluaciones exhaustivas de los datos de investigación de cada planta en particular y así enfocar adecuada mente los esfuerzos.

Materiales y métodos Priorización de especies

La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) y la Universidad Nacional de Colombia lideraron un ejercicio de identificación y priorización de especies PAMC potenciales para las regiones de la costa Caribe y costa Pacífica de Colombia, en el que se tuvo en cuenta la oferta ambiental, la vocación productiva y las oportunidades de mercado. En primer lugar, se identificaron las especies de mayor importancia económica y social en las zonas de estudio, de acuerdo con los resultados de 600 encuestas estructuradas realizadas por los Centros de Investigación (ci) de CORPOICA y por la Universidad Nacional de Colombia en cada zona de impacto de la investigación: CORPOICA, ci Motilonia, Cesar; CORPOICA, ci Caribia, Magdalena; CORPOICA, ci Turipaná, Córdoba; CORPOICA, ci El Mira, Nariño; y Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, Valle del Cauca. Dichas encuestas se aplicaron a productores locales. Seguidamente, se calcularon otros criterios para priorizar las especies de mayor potencial comercial: 1) registro en el Vademécum colombiano de plantas medicinales (Minsalud 2008), 2) comercialización nacional o internacional y 3) existencia de procesos de transformación y uso por laboratorios.

Cada uno de los parámetros de selección (encuestas, Vademécum, transformación y comercialización) recibió un valor porcentual total de 100 puntos. En el caso de las encuestas, se otorgó un valor de 30 puntos máximo según la frecuencia de las 94 especies. En cuanto a los demás criterios, se otorgó un valor máximo de 20 si cumplía con el indicador y de 2,0 si no cumple (tabla 1). La evaluación de la presencia en el Vademécum se incluyó en cumpli miento del Decreto 2266 de 2004, que rige para productos fitoterapéuticos o elaborados a partir de plantas medicinales y estipula la utilización legal solo de las plantas reportadas. El parámetro de transformación se evaluó con base en las especies que reportan los laboratorios como de mayor consumo, volumen de venta y entrada a sus instala ciones, mientras que la variable de comercialización se evaluó con base en estadísticas de comercialización nacional e internacional en términos de importación y exportación.

Criterios para la vigilancia tecnológica

Para identificar las tendencias y capacidades en investigación y desarrollo tecnológico en el territorio colombiano, Iberoamérica y el mundo relacionadas con las temáticas de las PAMC priorizadas, se estableció una vigilancia tecnológica. Dicha vigilancia fue realizada de acuerdo con la integración de diferentes metodologías aplicadas en agrocadenas (López et al. 2009; Guaitero-Díaz 2011), criterios de revisión sistemática (Pai et al. 2004) y el acuerdo nacional de competitividad de la cadena PAMC (Mier 2014).

Según las áreas temáticas establecidas en la Agenda Nacional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el sector agropecuario (plataforma Siembra) y la agenda prospectiva de la cadena de PAMC (madr et al. 2008; López et al. 2009), se definieron las siguientes ocho temáticas a vigilar en Colombia e Iberoamérica: 1) material de siembra y mejoramiento genético, 2) manejo del sistema productivo, 3) efecto biocida, 4) manejo de cosecha, poscosecha y transformación, 5) manejo fitosanitario, 6) calidad e inocuidad de insumos y productos, 7) socioeconomía, mercadeo y desarrollo empresarial, y 8) alimentación, nutrición humana y animal y productos derivados. A nivel mundial, se identificó la dinámica de publicación de material científico y desarrollo de productos de innovación, la principal temática de estudio y los entes asociados a la producción de estas tecnologías.

Preparación y búsqueda en bases de datos

Para la identificación de tendencias de investigación de PAMC en Colombia, Iberoamérica y el mundo, se incluyeron los artículos científicos y patentes que contenían en el título o el resumen el nombre científico de la planta, y que estaban escritos en inglés, español o portugués. Se excluyeron aquellos no relacionados con la temática evaluada. El periodo de vigilancia abarcado fue de 2004 a 2014. Se utilizó como término de búsqueda el nombre científico de la planta en las siguientes bases de datos: Centro Nacional de Investigaciones para la Agroindustrialización de Especies Vegetales Aromáticas y Medicinales Tropicales (Cenivam), ScienTI Xacta (Colciencias 2014), Repositorio Universidad Nacional de Colombia, Biblioteca Agropecuaria de Colombia (BAC) (CORPOICA 2014b), Superintendencia de Industria y Comercio (sic), Electronic Library Online (SciELO) (Fapesp y Bireme 2014), PubMed, Scopus (Elsevier 2014) y Thomson Innovation (Thomson Reuters 2014), todos mediante la aplicación del filtro "título/resumen".

La ecuación de búsqueda de PubMed fue (Ocimum basilicum L. [Title/Abstract]) or Ocimum basilicum [Title/Abstract].

Procesamiento de registros y análisis de resultados

A partir de los registros en las bases de datos nacionales y de Iberoamérica, se construyó un repositorio de datos en Microsoft Office Excel®, donde se agruparon y analizaron de manera simultánea los principales entes y actores involucrados en la investigación de PAMC y las áreas temáticas previamente descritas, las cuales fueron revisadas por expertos.

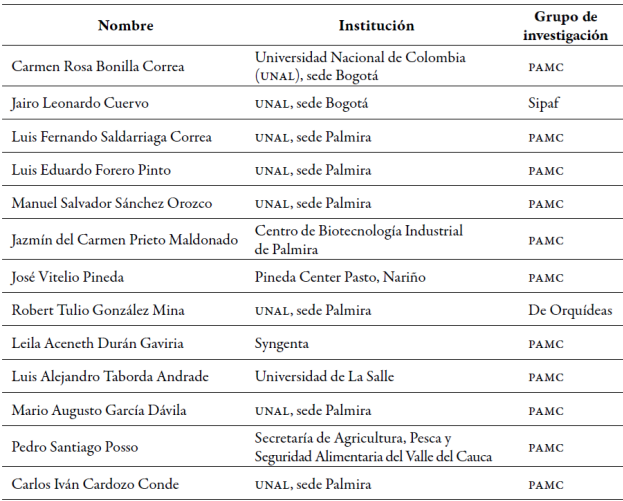

Los expertos convocados fueron 13 investigadores pertenecientes, en su mayoría, al Grupo de Investigación de Recursos Genéticos de Plantas Medicinales, Condimentarias y Aromáticas (PAMC) (tabla 2).

Para el análisis de la dinámica de las publicaciones mundiales en PubMed y Scopus se utilizaron los programas EndNote® y Vantage Point®, mientras que para patentes registradas en Thomson Innovation se usó la herramienta Thomson Data Analyzer®, para seleccionar aquellas que coincidieran con la Clasificación Internacional de Patentes (IPC) (Leydesdorff et al. 2014). Se exportaron todas las matrices obtenidas al programa Microsoft Office Excel® y se determinó la dinámica de publicación de artículos científicos y de patentes por países, temática, años, autores e instituciones. Los resultados obtenidos en la vigilancia permitieron conocer los avances y tendencias en investigación y desarrollo tecnológico asociadas a las PAMC en el mundo.

Diseño de estrategias de consolidación de la cadena productiva en Colombia

Una vez analizados los resultados de la vigilancia tecnológica, se identificaron las brechas y retos frente a los avances de investigación en el ámbito inter nacional. Lo anterior, sumado al reconocimiento de los procesos o productos obtenidos en patentes nacionales e internacionales, permite identificar estrategias para seguir las tendencias globales y abordar las demandas tecnológicas de la cadena. De esta forma es posible alcanzar metas significativas en materia de expansión comercial, aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y consolidación de las cadenas de valor (Gómez 2013).

Resultados y discusión

Una vez aplicados los criterios de priorización a las especies identificadas en las zonas de estudio, CORPOICA y UNAL identificaron las siguientes diez especies de PAMC de mayor uso, tradición y potencial agroindustrial en la costa Caribe y Pacífica: A. vera, A. nobilis, C. officinalis, C. citratus, M. officinalis, M. spICAta, O. basilicum, R. officinalis, R. graveolens y Z. officinale. A esta lista se sumaron dos especies nativas conservadas en colecciones de trabajo, L. alba y L. origanoides, dado su potencial como especies promisorias.

De cada una de las doce especies se obtuvieron registros en las bases de datos mencionadas, en las que se observaron tendencias divergentes entre el ámbito nacional e internacional. En cuanto a las instituciones y grupos de investigación que lideran trabajos en esta área a nivel mundial, sobresalió la especie A. vera, mientras que en Colombia se registra mayormente L. alba y L. origanoides. También se obtuvo información clave sobre investigación y desarrollo tecnológico mundial de la cadena PAMC.

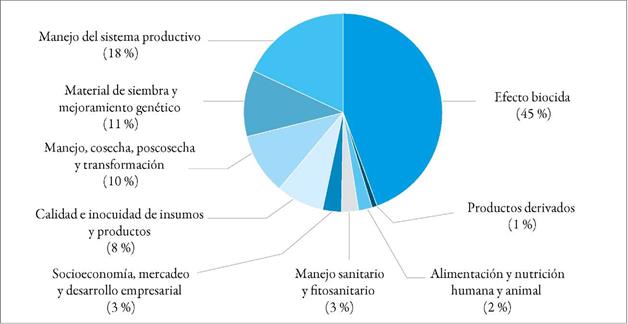

En la figura 1 se observa una tendencia a la temática de evaluación del efecto biocida con 100 artículos publicados en Iberoamérica, mientras que en Colombia este tema ocupa el tercer lugar con 16 artículos. Se observan, además, algunas temáticas que, pese a ser secundarias en Iberoamérica, en Colombia son las de mayor interés, como el manejo del sistema productivo y el material de siembra (28 y 22 publicaciones respectivamente).

Publicaciones y patentes de PAMC en Colombia, Iberoamérica y el mundo

Se aplicó la vigilancia tecnológica a las doce PAMC priorizadas para el periodo 2004-2014. A nivel nacional se identificaron 149 artículos enfocados en L. alba, L. origanoides y C. officinalis, la mayoría, de la plataforma ScienTI. En contraste, las cinco patentes reportadas en sic corresponden a las especies A. nobilis, A. vera, C. citratus y Z. officinale. En Iberoamérica se encontraron 395 registros, de los cuales O. basilicum y A. vera son las plantas más frecuentes en estudio. A su vez, esta última presenta la mayor tendencia mundial con un total de 11.200 artículos en Scopus y 592 en PubMed, más 30.000 patentes en la plataforma Thomson Innovation. El menor registro mundial de artículos y patentes corresponde a las especies del género Lippia, con 47 patentes para L. alba y 2 para L. origanoides (tabla 3).

Tendencias en investigación y desarrollo en la Cadena de PAMC en Colombia

De acuerdo con la revisión en la sic, los avances tecnológicos de las PAMC registrados a través de las patentes presentadas en Colombia son incipientes (sic 2014). En 2012, se presentó el mayor número de patentes y todas registran un estado actual de abandono o negación. Se identificaron cinco patentes de productos, cuatro categorizadas en las necesidades corrientes de la vida (A) y una en químICA-metalúrgICA (C), las cuales pertenecen a las siguientes subcategorías: A1N (conservación de cuerpos humanos, animales o vegetales o parte de ellos, biocida), A61K (prepa raciones medicinales que contienen ingredientes orgánicos activos/ aspectos particulares), A61Q (preparaciones para cuidados de los dientes, la cavidad bucal o la dentadura), B1D (procedimientos o aparatos físicos o químicos en general) y C13B (producción de jugos azucarados).

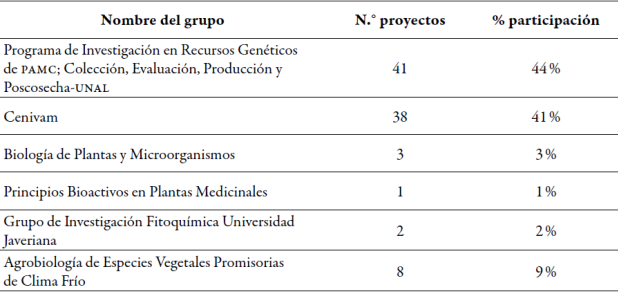

Las instituciones que lideran las investigaciones relacionadas con las PAMC analizadas en este estudio son la Universidad Nacional de Colombia (44 %), a través del Grupo de Investigación en Recursos Genéticos, y el Cenivam (41 %) (tabla 4). Esta tendencia obedece a que la mayoría de las PAMC se encuentran en estado de domesticación, de tal forma que no han recibido un mejoramiento intensivo que permita tener un material genético homogéneo. Además, no se conocen todos los elementos del manejo productivo del cultivo, de manera que se garantice la calidad de la materia prima o del producto procesado (Álvarez et al. 2011; Barrientos et al. 2012).

De acuerdo con la información colectada, se observa que Colombia se diferencia de la tendencia identificada en la vigilancia tecnológica a nivel iberoamericano y mundial, en la cual se evidencia un equilibrio en el número de patentes y artículos de una misma especie. Por ejemplo, internacionalmente A. vera es la especie de mayor tendencia en los últimos diez años para el desarrollo de procesos y productos de innovación en diferentes áreas (con una consecuente alta cantidad de artículos científicos publicados), mientras que en Colombia se han presentado proyectos de patentes de especies con menor nivel de publicación de artículos, como A. vera, C. citratus, Z. officinale y A. nobilis. En contraste, para las especies L. alba y L. origanoides, con mayor cantidad de artículos en el país, pero menor a nivel mundial, no se han presentado patentes en Colombia (tabla 2).

Esto se debe, por una parte, a que son plantas nativas del continente americano (Henao et al. 2011; Betancourt et al. 2012) y, por otra, a que el país se encuentra dentro de los pioneros en investigación de estas especies (Stashenko et al. 2012). Sin embargo, el número de artículos o productos de investigación no ha sido suficiente para el desarrollo y aprobación de patentes, dada la relación directa entre estas últimas y la acumulación de conocimientos sobre una temática. Esto quiere decir que, en la mayoría de los casos, se requiere generar un alto volumen de estudios y artículos sobre estas especies para derivar ideas inno vadoras que ameriten un proceso de patentamiento (DNP 2011; Hernández y Díaz 2007; Bergel 2014).

Por otra parte, no se reportan resultados de investi gación sobre desarrollo rural, mercadeo, poscosecha CORPOICA Cienc Tecnol Agropecuaria, Mosquera (Colombia), 18(2):353-377 y las demandas indicadas en la plataforma Siembra (CORPOICA 2014a), ni artículos en los que se refleje la colaboración entre la academia y grupos técnicos de empresas privadas. En este contexto, la escasa investigación en los diferentes eslabones de la cadena productiva y, en especial, en el manejo sanitario, restringe la expansión de la cadena y la consolidación de una oferta de productos de talla mundial. Esto se debe, en parte, a las dificultades de los pequeños productores (representados en unidades de agricultura familiar) para cumplir con los altos estándares de calidad exigidos internacionalmente, lo que se refleja en el bajo número de predios de aromáticas registrados ante el ICA para exportación (475) (ICA 2015; Vianey y Tovar 2015).

Lo anterior pone de manifiesto la falta de conexión entre los diferentes eslabones de la cadena de PAMC en el país en términos de desarrollo tecnológico, inconveniente que se encuentra asociado a otros factores que disminuyen la competitividad, como una política agrícola débil, una baja participación gubernamental para garantizar la tenencia de la tierra y las reparaciones a las víctimas de los conflictos en las zonas rurales, y la falta de asistencia técnica e institucional en manejo fitosanitario. Estas dificul tades limitan la consolidación de la cadena productiva para satisfacer la demanda industrial y demás áreas interesadas en el uso de PAMC como materia prima para invenciones destinadas al bienestar humano y el medioambiente en general (OCDE 2015).

Por lo tanto, es indispensable fortalecer los diferentes eslabones de la cadena mediante actividades de investigación y desarrollo tecnológico orientadas al aprovechamiento de las oportunidades del mercado internacional. En consecuencia, la evaluación del avance de la agenda de investigación y desarrollo tecnológico de las PAMC en el país prevalece como una actividad indispensable para la toma de decisiones, la actualización de la normatividad, la formulación de políticas públicas en materia de investigaciones científicas y tecnológicas, la formación, la capacitación, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos genéticos que contribuyen al desarrollo local (Guaitero-Díaz 2011).

Tendencias en investigación en la cadena de PAMC en Iberoamérica

Los países líderes en la producción de documentación científica fueron Brasil (64 %), Colombia (11 %) y Cuba (10 %). El mayor número de publicaciones se registró en el año 2012 (59/395), pero cada especie PAMC presentó un máximo exponente de publicación en años variables: R. officinalis 2010, 2012, 2013, 2014 (3/21), A. nobilis 2009, 2010, 2012 (1/3), O. basilicum 2012 (9/57), A. vera 2012 (8/52), L. origanoides 2012 (7/26), Z. officinale 2012 (7/30), M. picata 2009, 2011 (10/42), C. citratus 2010 (8/31), L. alba 2010 (9/44), R. graveolens 2009 (8/38), M. officinalis 2009 (5/24) y C. officinalis 2005 (6/27). De modo general, se observa que el mayor porcentaje de registros corresponden a O. basilicum con 14 % y el menor porcentaje, a M. chamomilla con 1 % (figura 2).

La documentación científica encontrada sobre las doce PAMC se encuentra registrada en 115 revistas, cuyo mayor número de publicaciones están contenidas en la Revista Brasileira de Plantas Medicinais (15 %), Revista Cubana de Plantas Medicinales (8 %) y Revista Brasileira de Farmacognosia (8 %) (30/395) (tabla 5).

Los resultados obtenidos indican que Brasil (64 %), Colombia (11 %) y Cuba (10 %) son los países iberoamericanos líderes en la producción de docu mentos científicos asociados a las PAMC priorizadas, enfocados principalmente en temáticas relacionadas con el efecto biocida. Este resultado está asociado, por una parte, a la preocupación en estos países por el uso de la megabiodiversidad que poseen y a las oportunidades de crecimiento constante del mercado global de plantas para el control de plagas y patógenos en plantas, animales y humanos (Díaz 2003); y, por otra, a la tendencia positiva del uso de estas sustancias de origen vegetal como elemento base de la producción limpia y al auge de la medicina no convencional, dadas las propiedades biocidas de estas especies contra bacterias, hongos, parásitos, virus e insectos (Lozada et al. 2012).

Comparativamente con Iberoamérica, Colombia registra el mayor número de artículos científicos asociados a L. origanoides (73 %) publicados en revistas nacionales. Este indicador es el resultado del esfuerzo y el desempeño de la Universidad Nacional de Colombia y el Cenivam, promotores de la investigación relacionada con esta especie aromática. Los principales registros científicos clasificados por temáticas en Iberoamérica se distri buyeron de la siguiente manera: 45 % efecto biocida, 18 % manejo del sistema productivo y 11 % material de siembra y mejoramiento genético (figura 3). Los de menor registro son los temas de socioeconomía, mercadeo y desarrollo empresarial (3 %), manejo fitosanitario (3 %), alimentación (2 %) y productos derivados (1 %).

Figura 3 Temáticas en las que se clasifican los registros científicos de la búsqueda asociada a PAMC

Las revistas en las que mayor número de registros de PAMC se encontraron en Iberoamérica y en Colombia están enfocadas en las áreas de medicina y farmacología, dentro de las cuales, el efecto biocida es el tema de estudio predominante. Esto sugiere que los procesos de innovación de la cadena están orientados de forma casi exclusiva por la academia, que identifica los usos medicinales de las plantas por su actividad antibiótica, a partir de lo cual se le da la orientación correspondiente a cada especie. Se observa, además, que las temáticas de manejo fitosanitario, transformación, socioeconomía y mercadeo presentan menor tendencia en los países latinos (figura 3), lo cual limita la expansión de la cadena.

De este modo, es importante comparar las tendencias nacionales con avances a nivel mundial en estas áreas y con las investigaciones posteriores a la identificación del efecto biocida para hacer una proyección respecto de la demanda internacional. Adicional mente, es necesario orientar la construcción de políticas que faciliten la investigación y la inversión de recursos en estas áreas potenciales, así como vincular la academia, el sector industrial y los productores para incentivarlos hacia el manejo ambiental, el policultivo con hortalizas, la recupe ración de suelos y la sustitución de cultivos ilícitos (Vianney y Tovar 2015). Todo esto debe estar enmarcado en proyectos de investigación que incluyan la obtención de patentes con alta tasa de retorno para empresas y emprendimientos agroindustriales, lo que generaría valor agregado a los productos de la cadena en pro del desarrollo rural en el escenario de posconflicto (Gómez et al. 2014; Palmett 2014).

Tendencias en investigación sobre la cadena de PAMC en el mundo

Para el periodo 2004-2014 se encontró un total de 48.154 registros (5 % de PubMed y 95 % de Scopus), sobre direccionamiento y desarrollo de las tecnologías de PAMC a nivel mundial (tabla 2). Estos artículos fueron publicados en 6.526 revistas, con una mayor frecuencia en algunas revistas en particular (tabla 6).

Tabla 6 Principales revistas y registros de artículos para cada PAMC según las bases de datos PubMed y Scopus

Además, se encontraron 45.415 autores que han realizado investigación de manera individual y grupal en temas relacionados con las PAMC priorizadas en esta vigilancia: A. vera (19 %), Z. officinale (19 %), R. officinalis (18 %), O. basilicum (10 %) y C. citratus (9 %). Los principales autores se enfocaron en la sección de necesidades básicas y uso biocida en diferentes áreas de la medicina.

Los países líderes en la producción de material científico sobre PAMC en las dos bases de datos fueron India, EE. UU. y Brasil (tabla 7).

O. basilicum. La tendencia actual de patentamiento de esta especie está enfocada hacia productos como cosméticos, antibióticos y anti inflamatorios. El 78 % se encuentra clasificado en la sección A, el 20 %, en la sección C y el 2 % se agrupa en las otras secciones. El 58 % se agrupa en las clases A61K (36 %), A01N (11 %) y A61Q (11 %); el 46 % se agrupa en otras clases. El mayor número de registros se presentó en Japón (28 %) y en EE. UU. (23 %); el restante 49 % fue presentado por otros 30 países. Se encontraron 1.866 inventores y 941 instituciones. Las que presentan mayor número de registros son Amyris Biotechnologies Inc. (237), Aker BioMarine (142) y Ichimaru Pharcos Inc. (128).

Las organizaciones implicadas son proporcionales a los países líderes en producción de material científico. Es importante destacar que Colombia representa una participación significativa para L. alba y L. origanoides en ambas bases de datos, con las publicaciones de resultados obtenidos por la investigadora Stashenko, directora del Cenivam, como resultado del trabajo en equipo de diversas universidades del país.

Registro de patentes de PAMC a nivel mundial

La dinámica de registro de patentes en el mundo presenta una tendencia creciente. El mayor pico para las doce especies seleccionadas se observa en 2014, con excepción de R. graveolens (2007), L. alba (2013) y L. origanoides (2010 y 2013). Para este apartado se identificaron las patentes de acuerdo con la clasificación internacional de patentes (IPC) (Leydesdorff et al. 2014; Ministerio de Industria, Energía y Turismo 2014; WIPO 2014).

a la que le siguen la Organización Europea de Patentes 17 % y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (16 %). El 38 % restante fue presentado por nueve países diferentes. De los 30.000 registros, el 83 % se encuentra clasificado en la sección A, el 13 %, en la sección C y el 4 %, en otras secciones. El 72 % se agrupa en las clases A61K (49 %), A61Q (15 %) y A61P (9 %); el 28 % se agrupa en otras clases. Se en contraron 14.509 inventores y 10.757 institu ciones. Las que presentan el mayor número de registros son Henkel & Co. Ag Kgaa (1.727), Procter & Gamble Company (1.542), Kimberly-Clark Worldwide Inc. (649). Calendula officinalis. Presenta una amplia variedad de tendencias de patentamiento en productos del área cosmético-farmacéutica, en evaluación de su actividad antioxidante, como antibiótico, de uso tópico o ingerido, de uso agrícola, en mezclas industriales y transformación en todas las áreas de la cadena de la especie, incluyendo el área genética. El 84 % de los registros se encuentran clasificados en la sección A. El 74 % se agrupa en las clases A61K (47 %), A61Q (16 %) y A61P (11 %), y el 26 % restante se agrupa en otras clases. El mayor número de registros fue de Japón (29 %), EE. UU. (20 %) y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (12 %); el restante 39 % fue de otros 40 países. Se encontraron 4.847 inventores y 2.172 instituciones, de las cuales Basf Plant Science Gmbh (548), Kay Inc. Mary (273) e Ichimaru Pharcos Inc. (191) son las que presentan mayor número de registros. Zingiber officinale. La tendencia de patentamiento de esta especie se mantiene en una amplia varie dad de áreas relacionadas con la medicina (en tratamientos contra enfermedades crónicas como artritis, cáncer y otras que requieren su actividad antiinflamatoria y antioxidante), con su uso en productos cosméticos y en aditivos alimenticios. El mayor número de registros es presentado por EE. UU. (25 %), la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (14 %) y la Organización Europea de Patentes (11 %); el restante 50 % ha sido presentado por otros 42 países. De los 3.451 registros encontrados, el 91 % se encuentra clasificado en la sección A y el 7 % en la sección C; el 2 % restante se encuentra en otras secciones. El 76 % se agrupa en las clases A61K (46 %), A61P (15 %) y A61Q (6 %); el 24 % restante se agrupa en otras clases. Se encon traron 3.204 inventores y 1.576 instituciones, de las cuales Council Sci. & Ind. Res. (136), Colgate Palmolive Company (121) y Henkel & Co. Ag Kgaa (107) presentan el mayor número de registros.

Cymbopogon citratus. La tendencia de patentes de esta especie está enfocada en productos de uso farmacéutico y agropecuario, en su actividad microbiocida y pesticida, y en productos de con sumo humano (mezclada, individual o como aditivo). El 57 % se agrupa en las clases A61K (38 %) y A01N (19 %), mientras que el 43 % se agrupa en otras clases. El mayor número de registros es presentado por EE. UU. (29 %), la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (18 %) y la Organización Europea de Patentes (11 %); el restante 42 % fue presentado por otros 20 países. Se encontraron 557 inventores y 290 instituciones, de las cuales Bayer Cropscience Ag. (22), Biopharmacopae Design International Inc. (19) e Ichimaru Pharcos Inc. (17) presentan el mayor número de registros. Anthemis nobilis. Se obtuvo un total de 3.060 patentes. El mayor número de registros es presentado por Japón (42 %) y EE. UU. (19 %); el restante 39 % ha sido presentado por otros 21 países. De los 3.060 registros encontrados, el 92 % se encuentra clasificado en la sección A. El 94 % se agrupa en las clases A61K (62 %), A61Q (21 %) y A61P (11 %), mientras que el 6 % restante se agrupa en otras clases. Se encontraron 2.169 inventores y 911 instituciones, de las cuales Kay Inc. Mary (268), Ichimaru Pharcos Inc. (184) y Elc Management Llc (169) presentaron el mayor número de registros.

Rosmarinus officinalis. Esta especie presenta la mayor tendencia de patentamiento en el área cosmetológica para cuidado del cabello y dermato lógico, aunque también se han realizado patentes de proceso en elaboración de pesticidas y limpieza textil. El 91 % de los registros se encuentra clasificado en la sección A, el 7 % en la sección C (2.399) y el restante 2 % se agrupa en las otras secciones. El 78 % se agrupa en las clases A61K (52 %), A61Q (16 %) y A61P (10 %), y el 22 % restante se agrupa en otras clases. El mayor número de registros es presentado por EE. UU. (24 %), Japón (21 %) y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (14 %); el restante 41 % ha sido presentado por otros 36 países. Se encontraron 4.059 inventores y 1.798 instituciones, de las cuales L'Oréal S. A. (400), Kay Inc. Mary (271) e Ichimaru Pharcos Inc. (182) son las que presentan el mayor número de registros.

Mentha spicata. Es la especie con mayor tendencia de patentamiento en el área de la salud oral, por su aroma y por su uso como ingrediente activo con efecto antibiótico y pesticida. Además, se ha patentado para procesos de extracción de quimiotipos con el fin de aumentar su efectividad en diversas áreas. De los 1.523 registros encon trados, el 73 % está clasificado en la sección A, el 25 %, en la sección C y el 2 % se agrupa en las demás secciones. El 56 % se agrupa en las clases A61K (36 %), C12N (12 %) y A61P (8 %), y el 44 % se agrupa en otras clases. Se encontraron 1.327 inventores y 668 instituciones, de las cuales Amyris Biotechnologies Inc. (160), Aker Biomarine Asa (142) y Ceres Inc. (129) presentan el mayor número de registros. Por otra parte, EE. UU. (27 %), la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (15 %) y la Organización Europea de Patentes (12 %) cuentan con el mayor número de registros; el restante 46 % lo presentaron otros 22 países.

Lippia alba. La tendencia en la presentación de patentes para esta especie está marcada por productos cosméticos y aditivos alimenticios y, en menor proporción, como antibiótico y anestésico. El 94 % se encuentra clasificado en la sección A y el 6 % en la sección C. El mayor número de registros lo presentó la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (19 %), EE. UU. (15 %) y la Organización Europea de Patentes (13 %); el restante 53 % fue presentado por 8 países. El 60 % se agrupa en las clases A61K (44 %) y A61L (16 %), y el 40 % restante, en otras clases. Se encontraron 64 inventores y 18 instituciones, de las cuales Procter & Gamble Co. (29), Warren R. (28) y Deckner G. E. (8) presentan el mayor número de registros.

Ruta graveolens. Se obtuvo un total de 603 patentes. El mayor número de registros es presentado por EE. UU. (22 %) y Japón (19 %), mientras que el restante 59 % ha sido presentado por otros 21 países. De los 603 registros, el 77 % se encuentra clasificado en la sección A, el 20 %, en la sección C y el 3 %, en las otras. El 65 % se agrupa en las clases A61K (46 %), A61P (10 %) y C12N (9 %), y el 35 % se agrupa en otras clases. Se encontraron 726 inventores y 411 instituciones, de las cuales Monsanto Technology LLC (75) y Henkel AG & Co. KGaA (25) presentan el mayor número de registros.

Melissa officinalis. La tendencia de patentamiento es amplia para esta especie tanto en productos cosmético-farmacológicos, alimenticios y deter gentes como en procesos de métodos agroindustriales y textiles. El 70 % se agrupa en las clases A61K (50 %), A61P (10 %) y A61Q (10 %), y el 30 % restante se agrupa en otras clases. El mayor número de registros lo presentó EE. UU. (27 %), la Organización Europea de Patentes (16 %) y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (15 %). De los 2.220 registros, el 86 % está clasificado en la sección A y el 14 %, en las otras secciones. Se encontraron 1.786 inventores y 938 instituciones, de las cuales Aker Biomarine Asa (142), Henkel AG & Co. KGaA (126) y Colgate Palmolive Company (84) fueron las que presentaron el mayor número de registros.

Lippia origanoides. Las dos patentes identificadas se ubican en el área farmacéutica. Los registros fueron presentados por Brasil y EE. UU., respec tivamente, y se encuentran clasificados en las secciones A y C. Se encontraron seis autores y dos instituciones relacionadas.

Aunque la vigilancia tecnológica no garantiza la solución a las problemáticas de los diferentes sectores industriales, en este estudio se identificó el alto valor de apoyo que posee esta herramienta para orientar de manera estratégica los procesos de investigación y desarrollo tecnológico de las empresas, organizaciones o cadenas. Además, la vigilancia le permite al sector agrícola identificar socios con potencial de colabora ción en el desarrollo e implementación de tecnologías, conocer el mercado, detectar amenazas y oportunidades de inversión (OVTT 2014).

En efecto, se identificó en este ejercicio de vigilancia que países como EE. UU., la India, Brasil, Irán, China, Tailandia, Colombia y Venezuela invierten y se enfocan en el desarrollo de material científico relacionado con las aromáticas priorizadas y sus derivados. Por otra parte, se observó que la produ cción de patentes corresponde a derechos compartidos por diversos entes internacionales que han generado alianzas en pro del desarrollo, cuyas directrices han sido enfocadas principalmente en las necesidades corrientes de la vida (A), enmarcadas en preparaciones medicinales que contienen ingredientes orgánicos activos (A61K).

De forma específica, se evidencia que las especies aloe, caléndula y romero son las que presentan mayor interés y avance en la investigación con publicación de artículos en variedad de revistas y registro de patentes tanto de productos como de procesos en toda la cadena (y también de diferentes usos en el área médica). Por consiguiente, es importante que en Colombia se utilice la información ya registrada para dichas especies y que la investigación se enfoque sobre todo en la temática de producción sostenible y mercadeo de estas, de forma que se satisfaga la demanda de materia prima de estos productos (Nope et al. 2008; Barrientos et al. 2012).

Ahora bien, en el caso de las nueve especies restantes analizadas, se sugiere que el esfuerzo de toda la cadena se enfoque en la caracterización y utilización del efecto biocida como primera fase (previa a la generación de bioinsumos), ya que la información y los registros de patentes a nivel mundial en cuanto a este tema son escasos. En este sentido, deben articularse proyectos entre entidades pioneras del país como la Universidad Nacional de Colombia y el Cenivam (2014) (que presentan mayor trayectoria en el estudio de dichas especies) y aquellas asentadas en los territorios donde se producen las diferentes especies de PAMC (Bergel 2014).

La creación de alianzas académico-empresariales favorecen la presentación de invenciones de amplia utilidad (tabla 3) (Ramírez y García 2010).

Pautas para la consolidación de la cadena de PAMC

Las PAMC son un grupo de especies vegetales cuya clasificación dependerá del móvil de tipificación, que por lo general se basa en sus propiedades, su procedencia y sus usos comerciales. La cadena PAMC comprende desde la producción de bienes de origen agropecuario como materia prima vegetal (hierbas condimentarias y especias, hierbas aromáticas y medicinales) hasta la transformación industrial de bienes como ingredientes naturales (aceites esenciales, grasas y aceites; gomas, resinoides y oleorresinas; jugos, extractos vegetales y colorantes naturales) y la elaboración de productos naturales terminados (alimentarios, cosméticos y farmacéuticos) (Mier 2014).

En general, se pueden diferenciar tres macroeslabones dentro de la cadena que, a su vez, se convierten en tres sectores articulados: el sector netamente agrícola (que comprende las actividades de cosecha, soste nimiento, recolección y tratamiento primario del producto), el sector industrial y el sector de trans formación (figura 4). A partir de la estructuración básica del sector PAMC, se construye un modelo adaptativo para la cadena productiva en el cual se identifica el flujo de material y el flujo de capital entre las diferentes interrelaciones y articulaciones de los segmentos. Sin embargo, es necesario contemplar dos eslabones o ambientes transversales: el organiza cional y el institucional.

Figura 4 Principales temas de investigación en los eslabones de la cadena productiva en Colombia frente a Iberoamérica. Fuente: Elaboración propia

De manera global, el entorno organizacional integra las principales entidades reguladoras de las actividades de la cadena, abarca el análisis de la investigación agropecuaria, el crédito rural y la asistencia técnica disponible en el sector. El entorno institucional abarca el marco jurídico y técnico de la cadena y las principales herramientas de política sectorial establecidas por el gobierno nacional para consolidar el sector (Mier 2014; OCDE 2015).

Los hallazgos del estudio permiten identificar las principales tendencias y avances en investigación y desarrollo tecnológico en el mundo en las áreas temáticas priorizadas por la cadena PAMC. La compa ración de esta información con la situación actual de la cadena PAMC en Colombia permite proponer pautas para su planificación estratégica, que incidan sobre la consolidación de la cadena productiva. En general la dinámica de investigación en Colombia en las ocho áreas estudiadas es muy inferior a la producción científica en Iberoamérica y el mundo. Por ejemplo, la cantidad de publicaciones de Iberoamérica es entre dos y diez veces superior a la de Colombia para los temas de material de siembra, mejoramiento genético y usos fitoterapéuticos respectivamente. Al aplicar los resultados de los registros de investigación a los principales eslabones de la cadena de valor, se pueden identificar los temas más desarrollados y los que tienen mayores desafíos.

Las áreas con mayor investigación en el país están directamente relacionadas con el desarrollo del eslabón de producción primaria y suman el 50 % de los registros de publicaciones en temas de manejo del sistema productivo, material de siembra, mejoramiento genético y manejo sanitario y fitosanitario. Los principales avances han estado orientados hacia el establecimiento de paquetes tecnológicos de producción agrícola, en aras de adaptar las especies introducidas al país y domesticar algunas especies nativas. En Iberoamérica y el mundo, las investiga ciones están dirigidas hacia la evaluación del efecto biocida, por lo cual el país podría complementar sus avances abordando tecnologías para la producción de bioinsumos estandarizados de alta calidad.

En lo referente a hierbas frescas, el país tiene capacidades para competir en mercados internacio nales, dada la excelente calidad organoléptica y la oferta constante. No obstante, la producción del país debe superar los requisitos en materia fitosanitaria, certificación y aseguramiento de la inocuidad. Colombia cuenta con una oferta productiva esta blecida que puede consolidarse e incrementarse a través del fortalecimiento tecnológico y comercial. Otra de las tendencias importantes a trabajar son los esquemas de eco etiquetado y otros incentivos sociales y económicos para fortalecer la credibilidad del mercado y la competitividad de los productos amigables con la biodiversidad (FAO 2002).

En segundo lugar, el país ha avanzado en la investi gación en el eslabón de transformación, en el que se incluyen las áreas de manejo de cosecha, poscosecha y transformación, así como la calidad e inocuidad de insumos y productos (en las cuales se han desarrollado principalmente protocolos de manejo de poscosecha de hierbas frescas para exportación).

En contraste, en Iberoamérica, los resultados de investigación han estado orientados prioritariamente a la identificación de aplicaciones industriales de las PAMC como estrategia de agregación de valor y sofisticación de la oferta. Se encuentra un mayor número de publicaciones en temas como biocidas, fitoterapeúticos, alimentación y nutrición animal y productos derivados. Colombia es aún incipiente en este tipo de estudios: solo el 22 % de los registros encontrados abordan este eslabón (están enfocados en los temas de biocidas y, en menor medida, en fitoterapeúticos). El desarrollo de productos de mayor valor conlleva retos adicionales en escala miento, validación y cumplimiento de requisitos de calidad que el país aún no ha superado. La mayoría de especias y hierbas aromáticas son producidas en los países más pobres del mundo sin ningún tipo de agregación de valor, y son llevadas a grandes centros de distribución de productos frescos y procesados ubicados en EE. UU., Japón, China y Alemania (Mier 2014).

Es necesario que Colombia, un país megadiverso, con el 12 % de la riqueza vegetal del mundo, enfoque sus esfuerzos gubernamentales e institucionales en la bioprospección de las PAMC y sus derivados, y hacia la consolidación de toda la cadena de valor. Asimismo, es indispensable dirigir las agendas de investigación a iniciativas que beneficien a las pequeñas y grandes empresas nacionales para incursionar con fuerza en el mercado internacional y hacerle frente a la crisis económica que limita el desarrollo del país. Esto debe incluir el acompañamiento a pequeños productores para facilitar la adopción de cultivos (López et al. 2009; Barrientos y Cardona 2010).

Actualmente, las exportaciones de las PAMC están enfocadas en el mercado fresco, y se desaprovechan las oportunidades y el valor agregado derivados de la aplicación de los adelantos tecnológicos en extracción de biomoléculas, ingredientes activos, extractos, esencias y productos deshidratados (Vianney y Tovar 2015). Colombia tiene una ventaja para innovar con productos novedosos a través de modelos de biocomercio sostenible. No obstante, dicha ventaja debe hacerse competitiva, a través de la consoli dación de cadenas de valor en productos que sean viables para las condiciones económicas, sociales y ambientales que el país tiene hoy día.

El potencial que tiene la cadena PAMC para consolidarse y crecer de manera planificada debe aprovecharse en el marco del concepto de cadena de valor, abordando aspectos como la competitividad, la calidad, el volumen y la continuidad de la oferta en el país, tarea que implica el desarrollo de cada uno de los eslabones de la cadena de una manera interconectada.

Las revisiones sistemáticas y la vigilancia tecnológica deben constituir una actividad rutinaria para la actualización de las agendas tecnológicas sectoriales. La academia y los centros de investigación deben generar procesos de gestión social del conocimiento alrededor de las PAMC, con iniciativas novedosas de desarrollo rural y transferencia de tecnología. De este modo, se generarían las capacidades regionales para el manejo e interpretación de la herramienta de vigilancia tecnológica y para dirigir los resultados hacia el desarrollo de estrategias tecnológicas para incrementar los niveles de transferencia, agregación de valor y desarrollo económico local (DNP 2011).

Adicionalmente, se requiere el desarrollo de estrategias que garanticen el constante monitoreo tecnológico, ya que en Colombia son varias las entidades que ofrecen el servicio de vigilancia en este aspecto (Angulo 2010) (tabla 8). Sin embargo, en muchos casos las pequeñas empresas y algunas universidades hacen uso de las bases de datos y programas gratuitos debido a restricciones económicas, los cuales proporcionan acceso a un campo muy limitado respecto a la producción científica de impacto a nivel mundial. La solución a esta problemática está sujeta a la adquisición de licencias para bases de datos y programas especializados. Finalmente, se plantea la importancia de consolidar corredores tecnológicos en cada agrorregión, para que las universidades más grandes puedan favorecer las regiones con el acceso a dichas licencias.

Pautas de diseño de estrategias para la consolidación de la cadena productiva de PAMC en Colombia

Una vez analizados los resultados de la vigilancia tecnológica, se identificaron las brechas y retos de Colombia frente a los avances de investigación en el ámbito internacional. La identificación de estos y el reconocimiento de los procesos o productos obtenidos a partir de patentes nacionales e internacionales permiten proponer estrategias para seguir las tendencias globales y abordar las demandas tecnológicas de la cadena. De ese modo será posible alcanzar metas significativas en materia de expansión comercial, aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y consolidación de las cadenas de valor (Gómez 2013).

Por otro lado, el incentivo de la siembra y explotación de especies PAMC puede ser de especial interés para la reducción de la pobreza extrema rural, dado que estas constituyen un elemento primordial para el manejo tradicional de la salud y una diversificación del ingreso para la economía campesina. Algunas investigaciones han asociado las PAMC con la reducción de la pobreza dada su baja vulnerabilidad al ser cultivada de forma tradicional (MarshaU et al. 2007).

Las PAMC pueden contribuir con beneficios ecosistémicos importantes en cuanto al incremento en la biodiversidad de los sistemas productivos. En este sentido, es preocupante que el mayor volumen de la medicina herbal y los suplementos vitamínicos provienen de zonas donde la sobreexplotación de especies nativas puede ocasionar erosión genética (Vines 2004). Por ello, se hace necesaria la oferta de sistemas de producción para las PAMC acordes con los nichos agroecológicos en los cuales se van a cultivar (Corpoica 2014a) para, de forma simultánea, promover la siembra y evitar la explotación de reductos silvestres.

En Colombia los cultivos comerciales de PAMC están concentrados en los departamentos de Antioquia, Boyacá y Cundinamarca (Asohofrucol 2010), por tanto, en estas regiones está concentrada la masa crítica con conocimiento sobre el manejo productivo de PAMC. Por otra parte, zonas de amplio uso tradi cional de estas especies son la costa Caribe y la costa Pacífica, en donde la explotación es extractiva, lo cual les resta competitividad y proyección hacia mercados que rebasen la economía campesina.

Conclusiones

Se identificaron diez plantas aromáticas bajo los criterios de priorización establecidos y se recomen daron dos especies nativas promisorias (Lippia spp.) para la apuesta en investigación y desarrollo de la cadena PAMC en el país. La aplicación de vigilancia tecnológica sobre el grupo priorizado evidenció una tendencia global hacia el desarrollo de bioproductos.

En Colombia se identificó que el desarrollo de la cadena requiere una mayor articulación de sus actores principales para la consolidación de cadenas de valor, de acuerdo con la ruta registrada en otros países de mayor trayectoria en el desarrollo de patentes e integra ción de la industria. A su vez, se requiere un mayor nivel de investigación y desarrollo de productos con valor agregado en origen y en sus sistemas de producción, que permita aprovechar las ventajas comparativas de la biodiversidad nacional en modelos agroecológicos e implementar mayores niveles de internacionalización de la cadena. Para esto es clave la implementación de estrategias político-académicas destinadas a fortalecer las capacidades del pequeño productor y la tecnificación del cultivo. De esta manera, se podrá llegar al objetivo de satisfacer las necesidades de materia prima que requiere el mercado internacional, mientras se avanza en el desarrollo tecnológico de especies en las que el país es uno de los pioneros en materia de investigación, como las del género Lippia.

Según las diversas oportunidades que existen en el país para fortalecer la cadena de producción y tecnificación de productos obtenidos a partir de aromáticas y el alto potencial de participación de estas en el mercado internacional, debe consolidarse el conocimiento sobre el uso y manejo de las especies nativas promisorias a través del trabajo en red entre la academia regional y nacional. También debe hacerse la bioprospección y validación científica de las especies nativas arraigadas en la cultura tradicional y la generación de productos y negocios a partir de estas como alternativas de desarrollo local alrededor de las aromáticas. El proceso de vigilancia tecnológica debe ser un ejercicio periódico que debe comple mentarse con ejercicios de inteligencia competitiva para identificar nuevos nichos de mercado, orientar las actividades de innovación e identificar enlaces entre la academia y el sector productivo.