Introducción

En una economía global los alimentos deben recorrer grandes trayectos para llegar desde el productor hasta el consumidor (Zailani, Arrifin, Wahid, Othman, & Fernando, 2010). Por eso, cada vez se hace más necesario realizar un seguimiento cercano a la calidad y la seguridad de estos productos a través de múltiples mecanismos (Wang, Yue, & Zhou, 2017).

Estas estrategias de seguimiento son conocidas como herramientas de trazabilidad. Según Costa et al. (2013), la trazabilidad comprende todas aquellas técnicas y tecnologías que permiten ubicar un animal, una mercancía o un producto alimenticio y hacer un estudio histórico de la procedencia y el procesamiento al cual fue sometido; esta definición concuerda con la propuesta por la regulación europea 178/2002 (Zhang, Sun, & Liu, 2011).

Según Zhang et al. (2011), la primera actividad que se requiere para que un sistema de trazabilidad funcione es un buen etiquetado del producto; esto se logra por medio de códigos de barras (Colom, 2004) o dispositivos de identificación de radiofrecuencia (rfid, por sus siglas en inglés) (Ha, Song, Chung, Lee, & Park, 2014). En el trabajo de Badia-Melis, Mishra, y Ruiz-García (2015) se detalla una serie de dispositivos tecnológicos usados para registrar la trazabilidad de alimentos.

Además de la etiqueta, es necesario procesar gran cantidad de información como las características del lugar de origen; las variables que se manejaron durante los procesos de transformación, almacenamiento y transporte; los datos de las personas u organizaciones que intervinieron durante la generación del producto final (Buhr, 2003), etc. Un modelo conceptual de un framework para un sistema de trazabilidad de alimentos que integra tecnologías de hardware (sistema de posicionamiento global [gps], etiquetas de identificación, dispositivos para captura, almacenamiento y visualización de imágenes) y software (sistemas de información) es descrito por Aung y Chang (2014).

Existen muchos ejemplos de trazabilidad en diferentes ámbitos: vinos (Stranieri, Cavalieren, & Banterle, 2018; Vázquez et al., 2016), mariscos (Costa et al., 2013), vegetales (Xinting et al., 2008), productos cárnicos de res (Neto, Rodriques, Pinto, & Berger, 2003), de cerdo (Wang et al., 2017), bacterias en alimentos (Melo, Andrew, & Faleiro, 2015) y café (López & González, 2012), entre otros.

La sociedad actual demanda más información en todo lo relacionado con sus productos alimenticios, lo que se traduce en la implementación de sistemas de trazabilidad disponibles para toda la cadena de suministro. En el caso específico de las prácticas del café, es importante identificar las características del suelo, la altitud, el microclima, la ubicación de los cultivos, la variedad de café, los métodos de cultivo y procesamiento, y las personas involucradas en el proceso (agricultores, productores, beneficiaderos, cooperativas, exportadores, importadores, tostadores, tenderos, etc.), ya que todos estos elementos influyen en la calidad de la bebida final, y además permiten establecer prácticas con precios más justos y el manejo de técnicas más amigables con el medio ambiente (Puerta, 2013).

En Colombia existen más de 563.000 empresas familiares cafeteras y alrededor de 90.000 son caucanas (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2017). La mayoría de ellas realiza un proceso artesanal que concentra sus esfuerzos en la producción de materia prima (volúmenes de café), y un gran número solo transforma el producto hasta café pergamino seco (incluso muchos solo llegan al café mojado), sin que se genere otro valor agregado a la cadena de comercialización. A lo anterior se suma un gran desconocimiento de las principales características y especificaciones de los procesos adicionales que permiten la obtención de un producto con calidad. La falta de un registro de trazabilidad por parte de los productores cafeteros provoca una carencia en el control y seguimiento del producto hasta que llega al cliente final, lo que genera una desventaja competitiva, inherente al reconocimiento del café colombiano como uno de los mejores del mundo, convirtiéndolo cada vez más en un artículo genérico sin identidad.

En la trazabilidad del café se identifican varias etapas y en cada una de ellas se realizan diferentes tareas (Evangelista et al., 2014). A continuación, se explica cada una de las fases. La primera es la recolección del café cereza, en la que los recolectores recogen los frutos del cafeto (cereza) y los colocan dentro de sus cestas; la asignación de cestas y de surcos de recolección es realizada por el patrón de corte. Con la totalidad de cereza recogida, el café es clasificado y despulpado; la clasificación se realiza por medio de un sistema automatizado que las divide en las siguientes clases: café descapsulado A+ (café que será enviado a exportación como café de muy alta calidad), café descapsulado A (café exportado como de alta calidad), café descapsulado B (enviado a exportación estándar) y café descapsulado C (es vendido para consumo interno). Los criterios de clasificación son tamaño, calidad y grado de madurez de la cereza (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2007).

El siguiente tratamiento consiste en extraer el grano de la cereza (despulpado) en sus respectivas tolvas (una por cada variedad, excepto la clase C que no se despulpa). Posteriormente, inicia la fermentación, en la que las clases A+ y A pasan a tanques diferentes (dependiendo de la clase, de la variedad y de la fecha de recolección) donde son fermentados; de manera similar, los granos clase B pasan a tanques de fermentación, pero antes todas las variedades se unen en un solo grupo. El café para consumo interno no se fermenta, ni se despulpa, ni se lava, y se pone a secar directamente. Una vez se ha fermentado el café, pasa a la etapa de lavado, donde el grano de cada tanque se lava por medio de un sistema automatizado, en el que se debe hacer una medición del peso de café mojado y del café que ha sido descartado. Finalmente, se pasa a cuartos de secado independientes donde el nivel de agua es controlado según los estándares internacionales (Correa et al., 2016; Espinal, Martínez, & Acevedo, 2005). La figura 1 resume el proceso de beneficio del café.

Este trabajo es el resultado de la fase inicial de construcción de una plataforma software que realiza un registro de trazabilidad del café en su proceso de beneficio y que, a futuro, permitirá certificar el origen del producto. Los avances aquí consignados fueron validados en las instalaciones de la empresa Supracafé Colombia S. A.

Materiales y métodos

Uno de los aliados en el desarrollo de la herramienta de software fue Supracafé Colombia S. A., una organización que se dedica a la producción de café de alta calidad, cuyas fincas están ubicadas en la meseta de Popayán (Cauca), en alturas que varían entre los 1.700 y los 1.900 m s. n. m.; cuenta con un departamento I+D+i, desde el que apoya el desarrollo de proyectos de investigación e innovación. La compañía se constituyó en el 2008 con el objetivo de generar valor en la cadena de café, implementando proyectos de innovación y desarrollo a través de alianzas estratégicas con las instituciones gubernamentales y la academia, basados en la siguiente premisa: la especialidad de un café empieza en la finca donde se produce el café. Actualmente, esta organización ha logrado diferenciarse por sus notables mejoramientos en los procesos de producción y preparación del café. Las actividades de desarrollo se realizaron para el proceso de beneficio de café en la finca Los Naranjos, ubicada en el municipio deCajibío (Cauca, Colombia) (Supracafé, s. f.).

En Supracafé, el proceso de beneficio se ha estandarizado después de varios años de trabajo ininterrumpido; consta de seis etapas secuenciales (figura 2), y su propósito es convertir el fruto del café (café cereza) en café pergamino listo para empaque y exportación (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2007; Ocampo-López et al., 2017).

Luego de un proceso de análisis realizado en conjunto entre los ingenieros a cargo del desarrollo y los agrónomos de Supracafé, fueron identificadas las variables fundamentales que forman parte de la trazabilidad del proceso de beneficio del café:

Recolección

Clasificación

Despulpado

Fermentación

Lavado

Secado

La figura 3 muestra los atributos de interés definidos para cada variable.

Posteriormente se determinaron las seis funcionalidades básicas iniciales que la aplicación debería proporcionar:

1. Registro de cosecha: permite registrar quién hizo la recolección de la cereza de café, así como el día y hora aproximada, asumiendo como medida de recolección una cesta de 28 kg. Este registro adicionalmente guardará información del lote de inicio y fin de la recolección.

2. Registro estimado de calidad: en este proceso se toman muestras representativas de cestas al azar, y se registra un estimado en porcentajes de granos verdes, pintones, maduros, sobremaduros, brocados y flotes. Esta información tiene varios propósitos: incentivar a los recolectores para la cosecha de granos de la mejor calidad; estimar si el proceso de recolección se está haciendo tarde (datos sobre maduros); observar y tomar acciones correctivas con respecto a las plagas (datos de brocados).

3. Registro de ingreso a tolva: aquí se consigna la fecha y la hora en que se realiza el proceso de ingreso a tolva para continuar con la selección por calidad y despulpado; es necesario registrar la cantidad en peso de las calidades conocidas como inferiores, B y C.

4. Registro de fermentación: en este registro se almacena el tiempo de duración de la fermentación; la calidad de café; si se aplica o no inóculo y su cantidad; Brix del inóculo aplicado; temperatura mínima y máxima del ambiente durante el proceso de fermentación; litros y grados de Brix del inóculo producido.

5. Registro de lavado: este registro guarda la fecha y hora en que se realiza el proceso de lavado.

6. Registro de secado del café: finalmente, este proceso registra la fecha y la hora en que se inicia el proceso de secado del café, tipo de procedimiento de secado y fecha de finalización del proceso de secado.

El equipo de trabajo eligió Scrum como marco de trabajo por las múltiples ventajas que ofrece: aplicación de buenas prácticas, trabajo colaborativo, conformación de equipos de trabajo flexibles y adaptativos, y un enfoque iterativo e incremental que acredita entregas parciales y regulares del producto, según los criterios de priorización establecidos (Schwaber & Sutherland, 2017).

Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Variables resultantes del análisis de información de trazabilidad en el proceso de beneficio de café.

Las funcionalidades del sistema fueron definidas por el equipo de trabajo y, posteriormente, divididas en historias de usuario, que se valoraron y priorizaron según los criterios del usuario final. La historia de usuario con mayor prioridad entra en el sprint, lo que significa que inicia su implementación y que el tiempo máximo de duración es de cuatro semanas. Para hacer control de errores de forma rápida y orientar el trabajo de cada día, se realizó una realimentación y se fijaron los objetivos de trabajo diarios.

Si la historia de usuario terminaba antes de finalizar el sprint, se continuaba con la siguiente en orden de duración y prioridad. Cuando se terminaba el sprint, se reevaluaba la prioridad de cada historia de usuario y se iniciaba un nuevo sprint. Al final de cada sprint se tenía una funcionalidad totalmente operativa. En la figura 4 se observa un esquema del funcionamiento básico del marco de trabajo Scrum.

Para los sprints que contenían historias de usuario que implicaban el desarrollo de software, se utilizó como metodología ágil de desarrollo software eXtreme Programming (XP), que se compone por las siguientes seis fases (Beck & Andres, 2004; Maurer & Wells, 2011):

1. Fase de exploración: se definió el alcance general del proyecto; el cliente estableció las historias de usuario (tarjetas en las que el cliente describe de forma resumida las características que debe tener el sistema), y el equipo de desarrollo se familiarizó con las herramientas y las tecnologías que fueron usadas.

2. Fase de planificación de la entrega: el cliente asignó una prioridad a cada historia de usuario y los desarrolladores estimaron el esfuerzo requerido para cada una de ellas; las partes acordaron el contenido de la primera entrega y su correspondiente cronograma.

3. Fase de iteraciones: la programación establecida en la fase anterior fue dividida en un determinado número de iteraciones; al final de la última iteración se espera tener el sistema completo.

Las tres fases siguientes, aunque se explican, no se encuentran en el enfoque de este documento, dado que es un proceso lento y a largo plazo en el que se determinará el impacto real del sistema:

4. Fase de producción: el sistema es entregado al usuario para realizar las pruebas y ajustes en el entorno real.

5. Mantenimiento: durante esta fase, se realizan tareas de soporte al cliente paralelo a la ejecución de nuevas iteraciones.

6. Muerte del proyecto: concluye la implemen- tación de historias de usuario, se da alcance a otras necesidades del cliente como rendimiento, seguridad y confiabilidad del sistema y, además, se construye la documentación final del proyecto.

Resultados y discusión

Fase de exploración

El equipo definió las funcionalidades del sistema (figura 5), que fueron descritas en apartados anteriores. Se implementaron a partir del análisis del proceso de beneficio del café, de las variables identificadas y del conocimiento experto por parte de los profesionales que laboran en la empresa Supracafé y que apoyaron el proceso.

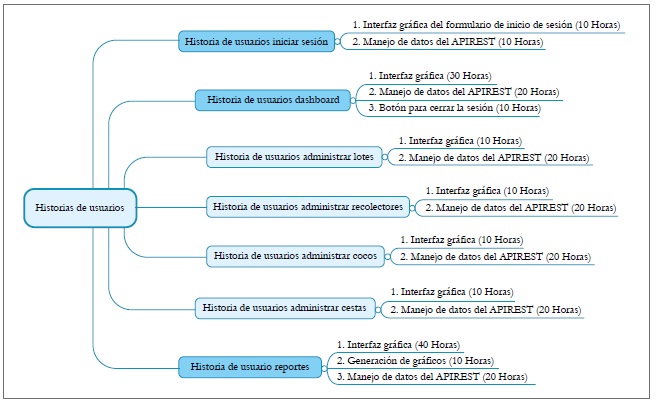

Algunos ejemplos de historias de usuarios (siete historias) pueden observarse en la figura 6; la jerarquía de prioridad se representó mediante colores: rojo, para prioridad alta; amarillo, para media. Cada historia involucró la ejecución de dos o tres actividades para ser completada, dada su naturaleza. Todas tenían un componente de desarrollo de software, que se realizó con la metodología xp, compuesta por las seis fases expuestas. Dado el alcance inicial del proyecto, solo se ejecutaron las dos primeras: planificación e iteraciones.

Fase de planificación

Con base en las necesidades expresadas por el usuario (historias de usuario), se fijó una serie de requisitos que se dividieron en funcionales (describen como opera el sistema) y no funcionales (derivados de las características inherentes a la operación del sistema). En la figura 7 se observan los requerimientos que fueron implementados en el sistema desarrollado.

Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Ejemplos de historias de usuario para el desarrollo del sistema.

Considerando las características descritas, se decidió optar por implementar una arquitectura tipo cliente/ servidor, en la que se planteó el desarrollo de un Frontend (sitio web al que un usuario puede acceder directamente; se relaciona con todas las tecnologías de diseño y desarrollo web que corren en el navegador y que se encargan de la interactividad con los usuarios finales) y de un Backend (aplicativo que se conecta con la base de datos y el servidor web, cuya función es administrar la información desplegada en el Frontend). Una visión detallada de la arquitectura del sistema puede verse en la figura 8.

Las herramientas seleccionadas para realizar la programación del sistema fueron Angular JS, para la programación de la aplicación web, y Node JS, como entorno de desarrollo; las librerías necesarias para el desarrollo están agrupadas en la herramienta npm.

Fase de iteraciones

Durante las diferentes iteraciones se desarrollaron varios aplicativos. En la figura 9 se presentan las interfaces de usuario de la plataforma móvil (Frontend) que permitieron dar alcance a los requerimientos funcionales.

Los requerimientos funcionales web fueron cubiertos mediante la programación de una aplicación Web.

En la figura 10 se muestran las interfaces de usuario del Frontend web del sistema.

Cabe mencionar que tanto el Frontend móvil como el web requieren del uso de una plataforma de soporte (Backend), que se diseñó como un servicio de computación en la nube, que permite la integración de toda la información.

Esta integración es fundamental para registrar la trazabilidad del proceso de beneficio del café; sin embargo, realizar la comprobación, los avances y posibles mejoras de este desarrollo es una tarea ardua que requiere de la activa participación de los usuarios finales. Esta realimentación y las pruebas en el ámbito real se encuentran en ejecución.

Conclusiones

El uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (tic) en diferentes sectores agrícolas permite la optimización de tareas: se pueden mejorar los tiempos de respuesta, centralizar la información y hacer un seguimiento oportuno de los procesos. Todo esto va de la mano de un proceso participativo y de capacitación con la comunidad.

En la finca Los Naranjos de Supracafé, se utilizaban registros manuales y, en el mejor de los casos, hojas de cálculo en Excel para el manejo de datos de trazabilidad en el proceso de la transformación del café. Estas prácticas generaban pérdida de tiempo durante la digitación de los datos; además, existía la posibilidad de cometer errores por alteración u omisión involuntaria, ocasionando errores al realizar su posterior procesamiento. La idea de automatizar estos procesos a través del desarrollo de una herramienta de software busca apoyar al gremio cafetero.

Llevar el registro de trazabilidad en el proceso de transformación del café genera una ventaja competitiva frente a las demás empresas cafeteras, que se suma a las exigencias del consumidor final, quien demanda productos de calidad. Estos argumentos muestran la necesidad de construir dispositivos que apoyen el seguimiento del proceso de transformación y distribución de productos, especialmente agrícolas.

El marco de trabajo Scrum y la metodología XP resultaron efectivos para cumplir las funcionalidades, ya que facilitaron la integración de varios procesos y técnicas, a fin de construir productos complejos a partir de procesos iterativos e incrementales, en los que cada participante tuvo un rol definido. En la primera etapa de implementación, el aplicativo permitió a los usuarios la generación de informes generales de su producción cafetera como cantidad de café cereza recolectado en un tiempo determinado y porcentaje de conversión de café cereza a café pergamino seco.

text in

text in