Introducción

La producción porcina del Ecuador ha sido catalogada como una actividad que ha alcanzado una valiosa importancia a nivel nacional debido a la capacidad de trasformar cosechas y residuos generados de las actividades cotidianas en alimentos de alto valor biológico para la humanidad (Romero de Armas et al., 2017), además de establecerse como uno de los ejes que ha permitido el desarrollo económico de las familias dedicadas a la cría de cerdos donde participan pequeños, medianos y grandes productores (Segarra Zenteno et al., 2018).

En la actualidad, la población porcina del Ecuador es de 1.637.662 animales, la cual se ha distribuido en cuatro áreas: la sierra con 1.104.645 (67,45%), la costa con 472.400 (28,85%), el oriente con 53.683 (3,28%) y las zonas no delimitadas 6934 (0,42%), alcanzando más de 30.000 t/año (Montesdeoca, 2017), sin embargo, en este escenario los productores de cerdos de traspatio y los industriales han introducido nuevas razas y cruzamientos más productivos y exigentes en su alimentación y manejo, para aumentar el rendimiento y con ello cubrir la demanda nacional (Valverde Lucio et al., 2021), la misma que cada vez es más exigente en términos de calidad de los canales (Muñoz et al., 2020).

De este modo, la producción porcina se ha convertido en una de las alternativas viables para los diferentes productores que buscan mejorar las condiciones económicas de las familias, no obstante, la falta de conocimientos sobre cada uno de los parámetros de producción han influido negativamente sobre los rendimientos productivos de los cerdos; entre estos factores se tiene la ineficiente alimentación, la falta de inocuidad dentro de la granja y la deficiencia en los controles administrativos y financieros de esta (Acosta et al., 2020).

En Ecuador, la crianza de cerdos de traspatio ha estado encaminada hacia el autoconsumo, sin embargo, algunos de estos animales son comercializados a intermediarios, los cuales los proporcionan a mercados locales de áreas rurales, donde estos animales, por lo general, son alimentados con: residuos de cocina provenientes de los propios hogares y de restaurantes, frutas, suero de leche, etcétera (Paredes Arana et al., 2017). En este sentido, Sarria (2013) y Hleap Zapata et al. (2014) indicaron que, en la cría de traspatio, los productores no aprovechan los cereales y los tubérculos del medio, los cuales son una gran fuente de energía y poseen vitaminas y minerales.

En términos de alimentación, la principal fuente de nutrientes deriva de alimentos balanceados, sin embargo, en muchos establecimientos se utilizan granos y forrajes de la localidad (Gutiérrez et al., 2017). Desde este precedente, a nivel territorial se ha documentado la utilización de especies arbustivas y arbóreas como moringa, morera, matarratón, nacedero, botón de oro, leucaena, algarrobo, entre otras (Echeverría, 2021), las cuales destacan por su importante aporte y contenido de proteína, minerales, compuestos de fibra y energía metabolizable (Navas Panadero, 2019; Argüello-Rangel et al., 2020; Sagaró & Ferrer, 2021; Valdivié & Martínez, 2022).

Basado en los antecedentes citados anteriormente y dada la importancia nutricional de las diferentes especies arbustivas en la alimentación animal, el presente estudio de investigación se desarrolló con el objetivo de evaluar el potencial nutritivo de especies arbustivas tropicales en la alimentación de cerdos de traspatio y su influencia sobre el rendimiento productivo, para lo cual se formuló y probó la hipótesis científica: “la incorporación de especies arbustivas tropicales en la alimentación de cerdos puede mejorar los indicadores productivos”.

Materiales y métodos

El experimento se ejecutó en la unidad de producción animal de la Facultad de Ciencias Zootécnicas de la Universidad Técnica de Manabí, ubicada en Ánima, parroquia San Antonio, provincia de Manabí, Ecuador, con las siguientes coordenadas: S: 00° 41´ 24,8´´ y O: 80° 07´ 45,7´´, a una altitud de 10 m s.n.m., una temperatura media de 27,5 °C, una precipitación de 1025 milímetros y un 78% de humedad relativa (Google Earth., s. f.).

Caracterización de las especies arbustivas

Se escogieron 10 especies arbustivas comúnmente producidas en las diferentes áreas rurales del cantón Chone: morera, caracas, peregrina, nacedera, ovo, yuca, chaya, samán, matarratón y moringa. Previo a la recolección de las plantas de cada especie, se realizó un corte de igualación en época de lluvias (marzo), con la finalidad de obtener un buen desarrollo del follaje; cumplidos los 90 días durante el periodo seco (junio), se procedió a la recolección de las muestras (hojas) de cada especie y posterior secado mediante la utilización de un deshidratador eléctrico (marca Inmegar Dryer 300417 modelo IEF-14, hecho en Ecuador y con capacidad de 10 bandejas) a una temperatura que osciló entre 50 y 60 °C por un periodo de tiempo de 12 a 24 horas; posteriormente, las muestras fueron molidas en un molino industrial (marca Inmegar 01051, modelo W112M 220\240V, hecho en Ecuador y con una capacidad de 40 kg/h), hasta lograr un tamaño de partícula de 1 mm, las cuales fueron colocadas sobre fundas Ziploc de sellado al vacío.

En cada tipo de planta se recolectaron las muestras por triplicados y de forma aleatoria, posteriormente, estas fueron enviadas para su respectivo análisis al Laboratorio de Nutrición Animal, ubicado en la granja Mario González Aranda, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, donde se les realizaron las determinaciones por cada variable con los siguientes protocolos:

Materia Seca (ms): secada a 50-60 ºC hasta un peso invariable, durante 12 y 24 horas, mediante un método gravimétrico.

Proteína (p): metodología Kjeldahl, de acuerdo con lo descrito por Matissek et al. (1998), en donde utilizó el equipo Büchi. La cantidad de nitrógeno (N) se multiplicó por el factor de corrección de 6,25 para la estimación de la proteína bruta.

Extracto etéreo (ee) y extracto libre de nitrógeno (eln): por el método Weende.

Fibra detergente neutra (fdn), fibra detergente ácida (fda), lignina (l), hemicelulosa (h) y celulosa (c): se determinaron mediante la aplicación de los métodos propuestos por Van Soest y Wine (1967).

Ceniza: mufla a 550 ºC durante seis horas por el método gravimétrico.

Digestibilidad in vitro prececal de la proteína (Divpp) y digestibilidad in vitro prececal de la materia seca (Divpms): se determinó siguiendo los procedimientos descritos por Carvajal (2010) y se inició con la preparación de las soluciones de tampón, donde se utilizó fosfato 0,1 ml, pH 6,0, tampón fosfato 0,2 ml, pH 6,8, solución pepsina, solución chloramphenicol y solución pancreática porcina.

Tamizaje fitoquímico

A cada especie se le realizó un tamizaje fitoquímico para determinar la presencia de sustancias antinutricionales de forma cualitativa y también se evaluó la presencia cualitativa de saponinas, taninos, alcaloides, fenoles, flavonoides, azúcares reductores y se realizó un ensayo de mucílago. Se utilizó un extracto hidroalcohólico (50/50 agua destilada y etanol), pesando 30 g de material vegetal molida en un beaker y se le adicionaron 300 ml de la solución hidroalcohólica, donde el resultado se mezcló hasta obtener una muestra homogénea y se le realizó el tamizaje, empleando una reforma en el método de Schabra et al. (1984).

Prueba de aceptabilidad

Para definir la preferencia de las harinas por parte de los cerdos, se efectuó una prueba de aceptabilidad a las especies con mayor contenido nutricional: morera, chaya y moringa, además, se incluyó a la peregrina por ser una especie de gran existencia en la región y que es utilizada como cerca viva y ornamental, de gran desarrollo foliar en el medio y muy utilizada por los productores para la alimentación de sus cerdos. El desarrollo de esta prueba se efectuó siguiendo los procedimientos descritos por Rangel et al. (2001), la cual consistió en sustituir, del total de la dieta balanceada (tabla 1), un 30 % de las harinas de cada follaje en estudio.

El diseño de experimentos utilizado fue el diseño completamente al azar, con un total de 7 cerdos mestizos derivados de cruces entre las razas landrace, yorkshire y duroc, previamente castrados por cada tratamiento, con un peso vivo promedio de 33 kilos cada uno, alojados de manera individual en un corral de dos metros cuadrados, donde en cada corral se les dispuso de un comedero por cerdo y el mismo se dividió en cuatro comparticiones, donde se distribuyó la harina de los cuatro tipos de plantas.

El alimento proporcionado diariamente fue de 0,500 kg/día/por cerdo, donde se les distribuyó 0,125 kg a cada compartición del comedero, a los 0,125 kg se le sustituyó el 30% por las harinas de las cuatro especies como se muestra en la tabla 2, repartida en jornadas matutina y vespertina, por un término de 14 días, en los que se efectuó una rotación de los tratamientos en cada una de las comparticiones de los comederos de cada uno de los cerdos en estudio, con la finalidad de evitar la preferencia por acostumbramiento del animal.

Las variables que se midieron fueron: velocidad de consumo evaluada por un periodo de tiempo de 60 minutos divididos en cuatro intervalos (0-10 min, 11-20 min, 21-30 min y 31-60 min), el número de visitas de los cerdos a los comederos en cada tratamiento durante 60 minutos después de proporcionar el alimento y el consumo de alimento (g) promedio durante el periodo de investigación. Como herramienta auxiliar para el control del experimento y la medición de variables, se utilizaron tablas de registro y se instaló una cámara de video (Anticoi, 2018), con la que se registró el número de visitas en los diferentes intervalos de tiempo.

Análisis estadísticos

Los resultados de la composición bromatológica de las especies vegetales fueron analizados mediante la utilización de un dendrograma de los nutrientes agrupados por su similitud (análisis de clúster), posterior a ello se procedió a analizar los datos mediante análisis multivariado (95% de confianza), de acuerdo con cada uno de los grupos obtenidos en el dendrograma.

Para el análisis de las variables (visita según los intervalos de tiempo, consumo del alimento diario y visitas totales), se comprobaron los ajustes de la normalidad de los datos mediante las pruebas de Anderson Darling (95% de confianza) y para cada una de las variables se empleó un análisis no paramétrico, mediante las pruebas de Kruskal-Wallis (95% de confianza). Cada uno de los datos fue procesado mediante la utilización del software Minitab® versión 18,1, estableciendo un intervalo de confianza del 95%.

Resultados y discusión

El primer grupo caracteriza el complejo lignocelulósico (figura 1) y este es de gran importancia, ya que puede ser el que limite el uso de las especies arbustivas en la alimentación de los cerdos. McDonald et al. (2016) describen que el cerdo, en su tracto gastrointestinal, no contiene enzimas con la capacidad de desdoblar los componentes presentes en la pared celular (hemicelulosa y celulosa), en comparación con los rumiantes, sin embargo, se ha reportado que la degradación de las fibras en el cerdo se presenta en el intestino grueso donde ocurre una mayor actividada microbiana (González, 2020).

El origen químico de los compuestos fibrosos, su solubilidad, el grado de lignificación, el nivel de inclusión, el método de procesamiento, la edad y la raza de los cerdos son factores que influyen sobre la degradación de los polímeros en el intestino grueso, considerando que dietas altas en fibra muestran una menor eficiencia en su utilización, en comparación con dietas convencionales, debido a que se presenta una reducción en la digestibilidad y, consigo, un menor rendimiento productivo (Grageola et al., 2022).

El segundo grupo, conformado por el mayor número de variables, está relacionado con los principales nutrientes de interés para el metabolismo primario de los animales y se conforma por materia seca, proteína, extracto etéreo, digestibilidad de la proteína y de la materia seca, siendo estas últimas las de mayor interés en nuestra investigación, debido a que sus composiciones porcentuales determinan los niveles de inclusión en la dieta de cerdos de traspatio, además que la relación de estas variables está ampliamente descrita en la literatura.

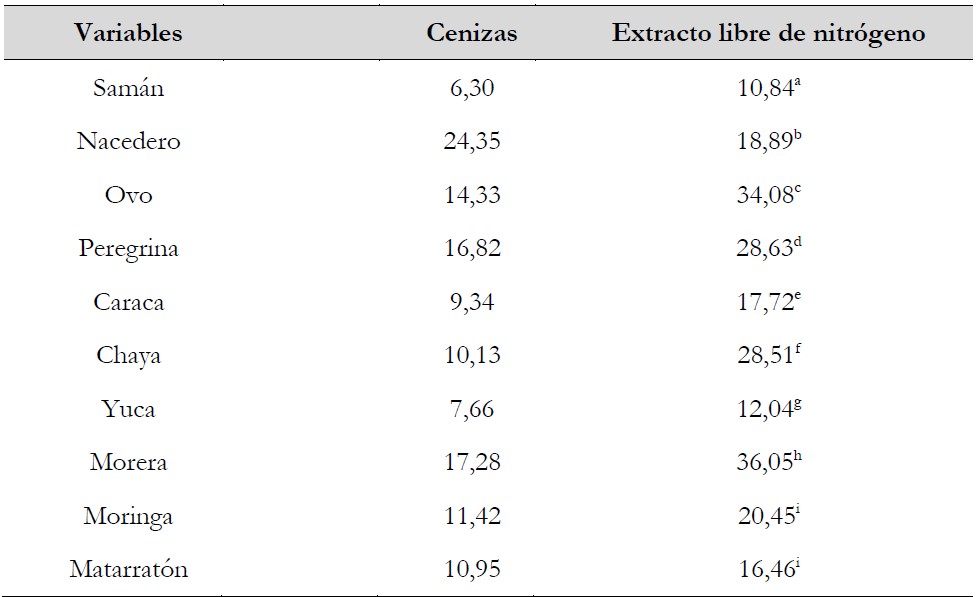

Por su parte, Mariscal y Ramírez (2017) afirmaron que las dietas que presentan una menor cantidad de proteínas dan origen a una menor actividad enzimática de la amilasa pancreática, la tripsina, la quimiotripsina, la enterocinasa y la dipeptidasa, lo cual puede generar una menor digestibilidad de la proteína. El último grupo, integrado por las cenizas y el extracto libre de nitrógeno, define a los minerales y su influencia en las dietas como importantes en el desarrollo, ya que son esenciales en la formación ósea, así como un complemento para las funciones de la reproducción, mientras que en el eln se encuentran los azúcares y los almidones, los cuales son constituyentes esenciales para dar energía a los monogástricos.

Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Dendrograma de los nutrientes agrupados por su similitud (análisis de clúster)

Basados en los resultados del análisis de clúster, se realizaron tres análisis de varianza multivariados por especies, en los cuales se incluyeron las variables agrupadas de acuerdo con la similitud de los nutrientes en las plantas. Los resultados de los análisis multivariados (letras en la última columna) engloban todas las variables incluidas en la composición bromatológica de los forrajes, según las tablas correspondientes (tablas 3, 4 y 5).

En el primer grupo, referido al complejo lignocelulósico (tabla 3), los valores más bajos se observan en la morera y la chaya, por lo que serán incluidas en la dieta de los cerdos. Otros resultados indican valores altos dentro de este complejo, encontrándose especies como el nacedero, el ovo, la peregrina y el samán, las cuales presentan una pared celular más rígida y gruesa por la presencia de los carbohidratos estructurales (Cardona et al., 2022), motivo por el cual serán menos valoradas en la alimentación de los cerdos. Otras especies como la moringa y el matarratón, que presentan niveles bajos del complejo lignocelulósico, pudieran ser una opción que valorar para ser incluidas en la alimentación de los cerdos de traspatio, en dependencia con la disponibilidad de estas en las regiones.

Serían excluidas, además, el samán, la yuca y la caraca por su alto contenido fibroso, lo que hace que se presente una menor digestibilidad de los nutrientes en los cerdos y que asociado a una alta presencia de taninos que forman de complejos tanino-proteína y tanino-carbohidratos influye sobre la actividad enzimática del páncreas, provocando consigo una reducción de la digestibilidad de la ms y la materia orgánica (mo) (Régnier et al., 2013; Bauzá et al., 2016).

Tabla 3. Análisis multivariado del complejo lignocelulósico de follajes usados en la alimentación de cerdos (%)

Notas aclaratorias:medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) y *: las letras colocadas en la última columna corresponden al estudio multivariado de las fdn, fda, lignina, hemicelulosa y celulosa.

Fuente: Elaboración propia

El análisis del segundo grupo, y el más importante, permite efectuar una comparación de las variables que definen los niveles de proteínas y su digestibilidad, la importancia de estos nutrientes está ampliamente descrita en la literatura, los cerdos necesitan que su comida tenga entre 16-18% de proteína (Rodríguez Mendieta et al., 2015).

Los resultados de la investigación demuestran que la moringa y la morera son las especies arbustivas que mejores niveles proteicos expresan, en el caso de la morera bien se la podría incluir en la alimentación de cerdos hasta en un 16%, tal como lo afirmó Sarria (2003), quien documentó mejores resultados biológicos en las variables de conversión alimenticia e incremento de peso. Además, es importante considerar al matarratón y la chaya por su buen contenido nutricional (tabla 3). Al combinar estos resultados con los obtenidos en el análisis del complejo lignocelulósico podemos seleccionar, como buenas alternativas para la alimentación de los cerdos, a la moringa, la morera y la chaya.

El último grupo, y no por ello menos importante, es el que define los niveles de los minerales (tabla 5), donde el samán es la mejor opción para su selección, observándose sus diferencias significativas con las restantes especies, sin embargo, no es una alternativa viable dados sus altos niveles del complejo lignocelulósico y sus bajos niveles proteicos. Adicional a ello, se ha documentado que esta especie vegetal posee una presencia notable de sustancias antinutricionales que pueden limitar su utilización en la alimentación de especies monogástricas (Hernández & Bustamente, 2019). Por otra parte, Madrid (2014) describe que aumentar la presencia de minerales en la dieta puede provocar una disminución en la eficiencia de la conversión de alimentos.

Tabla 4. Análisis multivariado del perfil proteico y la digestibilidad in vivo de los nutrientes de follajes usados en la alimentación de cerdos (%)

Notas aclaratorias:medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) y *: las letras colocadas en la última columna corresponden al estudio multivariado de las variables, materia seca, proteína, extracto etéreo, digestibilidad ivp de la ms y digestibilidad ivp de la proteína.

Fuente: Elaboración propia

Prueba de aceptabilidad

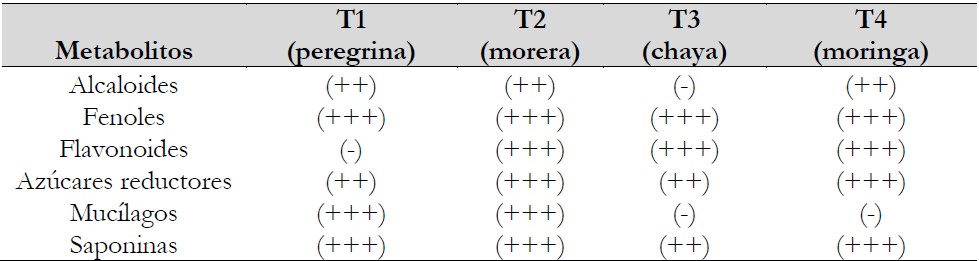

Previo al desarrollo de las pruebas de aceptabilidad de las especies con mayor aporte de nutrientes, se determinó mediante análisis fotoquímicos cualitativos la presencia de sustancias antinutricionales en cada una de ellas (tabla 6), donde se demuestra que la chaya (T3) tiene una mejor composición fotoquímica, lo que se asocia a la ausencia de alcaloides y mucílagos y también una presencia notable de azúcares reductores y saponinas, no obstante, la presencia de fenoles y flavonoides tiene una alta presencia en esta planta y, sin embargo, es importante destacar el comportamiento de estos metabolitos en especies como la moringa, la morera y la peregrina, donde se ve en esta última la ausencia de flavonoides.

En el mismo sentido, la peregrina (T1) evidencia un contenido notable de alcaloides y azúcares reductores, una ausencia de flavonoides y un contenido cuantioso de fenoles, mucílagos y saponinas. Por su parte, la moringa (T4) presentó un contenido notable de alcaloides, una ausencia de mucílagos y un contenido cuantioso de fenoles, flavonoides, azúcares reductores y saponinas, en tanto que la morera (T2) se destaca por la presencia de los metabolitos en estudio, a excepción de los alcaloides, donde tiene una presencia cuantiosa.

Tabla 5. Análisis multivariado de la composición química de follajes utilizados en la alimentación de cerdos (%)

Notas aclaratorias:medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) y *: las letras colocadas en la última columna corresponden al estudio multivariado de la variable de ceniza y el extracto libre de nitrógeno.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Sustancias antinutricionales contenidas por especie mediante tamizaje fitoquímico cualitativo

Notas aclaratorias:(-) ausencia, (+) presencia leve, (++) presencia notable y (+++) presencia cuantiosa.

Fuente: Elaboración propia

De manera general, los metabolitos presentes en todas las plantas que componen los tratamientos son los fenoles (100% de presencia cuantiosa), seguidos por las saponinas con tres presencias cuantiosas y una presencia notable, siendo así resultados similares a los reportados por Medina et al. (2009), mientras que los metabolitos con menor frecuencia de contenido son los alcaloides con una ausencia y tres presencias notables, sin embargo, estos valores pueden variar de acuerdo con factores relacionados con las condiciones climáticas de la zona de estudio, la época de cosecha y la riqueza nutricional de los suelos, como lo indicaron Rodríguez y Ledesma (2014).

Así, el estudio determinó la presencia cuantiosa de fenoles en cada uno de los tratamientos y más allá de que los fenoles o los taninos son beneficiosos en ciertos aspectos de la salud del animal y que los resultados obtenidos de manera general parecen positivos, la presencia cuantiosa de fenoles o taninos puede ser un factor limitante en la absorción de otros nutrientes (Savón et al., 2005). Por su parte, al ser ejecutadas las pruebas de campo para evaluar la aceptabilidad de las cuatro especies de plantas, se procedió a la comprobación de la normalidad de los datos para las variables en estudio, dando como resultado que los valores obtenidos en el número de visitas para los diferentes intervalos de tiempo no se ajustaron a la normalidad (p = < 0,005), de la misma manera, este comportamiento se repite para las variables de visitas totales (p = < 0,005) para cada planta, motivo por el cual se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis como alternativa no paramétrica del análisis de varianza.

Durante la comparación del número de visitas realizadas por los cerdos a los comederos en el transcurso de una hora (tabla 7), se muestran diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre los intervalos de tiempo de 31-60 minutos vs. los primeros 20 minutos, sin embargo, el no existir diferencias en el intervalo de 21-30 minutos demostró que, a partir de los 20 minutos, los cerdos comienzan a visitar menos los comederos de forma gradual y esto se extiende hasta los 60 minutos.

Tabla 7. Comparación del número de visitas a los comederos en los intervalos asignados durante una hora

Notas aclaratorias:E.E.: error estándar y las medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) según prueba de Kruskal-Wallis.

Fuente: Elaboración propia

El consumo de las diferentes especies refleja diferencias significativas (p < 0,05) entre cada uno de los intervalos de tiempo evaluados. En la tabla 8 se observa que la chaya tuvo más aceptabilidad por los cerdos con un consumo de 495,35 g y la moringa una menor preferencia, con un total de consumo de 270,69 g/día. Mireles et al. (2020) concuerdan en que no se encontró rechazo de las dietas al incluir diferentes niveles de harinas en la alimentación de cerdos, ni señales de incomodidad, sin embargo, al variar las concentraciones se vio un efecto significativo entre los valores promedios del consumo voluntario de alimento, lo que indica que la baja presencia de saponinas y otros metabolitos secundarios no estudiados (taninos y factores antitrípticos) son un factor determinante sobre la ingesta del alimento.

Tabla 8. Comparación del consumo (g/día) realizado según las diferentes especies

Notas aclaratorias:E. E.: error estándar y medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) según prueba de Kruskal-Wallis.

Fuente: Elaboración propia

El análisis de visitas a los comederos según las especies analizadas no mostró diferencias estadísticas significativas (p > 0,05). La visita total de los cerdos a los comederos muestra que, independientemente de la variedad estudiada, las diferencias significativas encontradas en los diferentes intervalos de tiempo están asociadas a las propiedades organolépticas de las plantas en estudio, además de que el cerdo tiene unos sistemas gustativo y olfativo bien desarrollados, con preferencia para los sabores dulces y un especial rechazo de los amargos, por lo que lo hace selectivo a la hora de escoger su alimento (Bell & Cracco, 2016) (tabla 9).

Tabla 9. Comparación del número de visitas totales realizadas a las diferentes especies

Notas aclaratorias:E. E.: error estándar y medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) según prueba de Kruskal-Wallis.

Fuente: Elaboración propia

Los resultados demuestran que la harina de chaya presentó la mayor aceptabilidad por los cerdos, lo que se asocia a que esta planta posee un sabor suave y profundo, debido a la presencia notable de carbohidratos (7,23%), lo anteriormente citado fue evidenciado por Spell (2011) y Moreno et al. (2019).

En lo correspondiente a la moringa, esta fue la especie con menor frecuencia de visitas. Este efecto se debe al contenido de alcaloides (Martín et al., 2013), saponinas y taninos que forman compuestos bioquímicos complejos que muestran una mayor afinidad por las proteínas y, en consecuencia, provocan una menor digestibilidad (Camacho et al., 2020). Esto concuerda con lo expuesto por Pardo et al. (2016), quienes aseguran que el sabor típico de la moringa suele ser por la combinación proporcional de flavonoides, azúcares reductores y saponinas.

La existencia de una mayor concentración de metabolitos secundarios en la morera confirma los resultados obtenidos por García et al. (2003), quienes evidenciaron que en las hojas y los tallos tiernos hay altas concentraciones de fenoles, flavonoides, cumarinas, carbohidratos solubles, esteroles, alcaloides y saponinas, a diferentes niveles de nutrición del suelo y en distintas frecuencias de corte del forraje.

Durante está investigación se determinó que la moringa y la morera tenían los mayores niveles de proteína, sin embargo, no pudieron ser elegidas por su baja existencia en la región; así, otra limitante de este estudio es el tamaño de muestra que, debido a los costos de los análisis y el mantenimiento de los animales, fue necesario reducirlo.

Como principal perspectiva de esta investigación, proponemos que se replique con tamaños de muestras más grandes e incrementar los análisis a cada una de las plantas, para determinar además su digestibilidad in vivo, tanto para la materia seca como para la proteína.

Conclusiones

De las especies arbustivas tropicales estudiadas, se determinó que la moringa, la morera y la chaya fueron las que presentaron la mejor composición nutricional, siendo consideradas como alternativas para ser incluidas en la alimentación de los cerdos, destacando de entre ellas a la chaya como la mejor de todas y determinada en la prueba de aceptabilidad como la planta de mayor consumo (495,35 g/día/cerdo), además por ser desde el punto cualitativo la de menor contenido de sustancias antinutricionales.

Implicaciones éticas

La investigación se desarrolló cumpliendo con el aval del Comité de Bioética Institucional de la Universidad Técnica de Manabí, el cual se describe en el Documento II del Dictamen del Comité de Bioética Institucional-UTM, acogiéndose a los artículos 14 y 36 del reglamento de este comité, que emite el siguiente dictamen, asentado en el tomo: 20-01, folio: 020-01-003 y de fecha: 22-01-2020. Para ello se contó con el consentimiento de los colaboradores de la investigación para publicar la información del artículo.

Contribución de los autores

Euster Herwinton Alcívar Acosta: diseño del experimento, registro de la información y los datos, análisis del laboratorio, elaboración del manuscrito y obtención de recursos para el financiamiento; Yulien Fernández Romay: diseño del experimento, elaboración de la base de datos y análisis estadísticos de los resultados; Walter Fernando Vivas Arturo: análisis estadístico, diseño metodológico y registro de los datos; Karina Elizabeth Cusme Rivas: redacción, discusión y análisis de la información; Cristian Darío Verduga López: redacción, discusión y análisis de la información; Joffre Danilo Heredia Mendoza: registro de la información y trabajo de campo.