Introducción

La importancia del maíz se relaciona con la amplia variabilidad de esta especie y su vínculo con la diversidad cultural en el medio rural y la alimentación de la sociedad mexicana, por eso, la conservación y el uso sostenible del potencial genético local del maíz en México representan un reto científico y de desarrollo para actores y contextos diversos en el país (Guevara-Hernández et al., 2021). Esta diversidad genética local aporta soluciones viables para afrontar consecuencias actuales y futuras del cambio ambiental y la garantía de existencia en relación con prácticas agrícolas sustentables que desarrollan pequeños productores para preservar un recurso estratégico para la soberanía alimentaria de México (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2019; López & Vizcarra, 2016).

En el estado de Chiapas, al sur de México, los maíces locales (ml) ocupan alrededor del 75% de la superficie sembrada con maíz, donde coexisten con variedades mejoradas en condiciones climáticas variables entre la altiplanicie del estado de Chiapas y la Sierra Madre (Gobierno del Estado de Chiapas, 2019). Mientras, en la región Frailesca, la presencia de estos maíces responde a su adaptabilidad ambiental, al potencial productivo y como respuesta a las dinámicas sociales, culturales y económicas de los campesinos (Guevara-Hernández et al., 2020; Hernández et al., 2016; Coutiño et al., 2015).

En dicha región (Frailesca), la mayor productora de maíz del estado de Chiapas, predomina la agricultura de pequeña escala para la producción de maíz “temporal” (maíz de secano) con herramientas tradicionales y el uso en diferente grado de maquinaria, fertilizantes sintéticos y agroquímicos, cuyo rendimiento promedio de 3,5 t/ha supera la media del estado de Chiapas (Martínez et al., 2020). Aquí, las políticas nacionales de modernización han encontrado condiciones favorables para su implementación, al generar una dinámica tecnológica controlada por grandes empresas nacionales e internacionales productoras y comercializadoras de semillas y agroquímicos, junto con la agroindustria nacional y regional (Guevara-Hernández et al., 2021; Pizaña et al., 2019).

Estos efectos modernizadores han convertido a la región en centro de una agricultura industrial intensiva con la ampliación de superficies de monocultivo de maíz bajo un modelo productivista (Pizaña et al., 2019). Así, en este contexto socioproductivo permanece un sector de campesinos que cultiva y conserva la riqueza de variedades de maíces locales (Guevara-Hernández et al., 2021; Guevara-Hernández et al., 2020) que propicia la coexistencia de estrategias combinadas de conservación in situ con la aceptación de semillas de maíces híbridos comerciales y de otros objetos técnicos para el manejo del cultivo del maíz. Esto ha generado visiones diferentes: la que reconoce la coexistencia de maíces locales y de variedades mejoradas y la que resalta la erosión genética o el desplazamiento de las variedades locales, debido al uso de semillas de maíz mejorado (Guevara-Hernández et al., 2021; McLean-Rodriguez et al., 2019; Lazos, 2011); sin embargo, en la región Frailesca, la creciente complejidad de la conservación de los maíces locales (cml) asociada con la modernización agrícola demandan un mayor interés por avanzar más allá de las visiones dicotómicas y los enfoques lineales, con los cuales se ha analizado tradicionalmente la cml en diferentes regiones de México, de lo que ha resultado una significativa profundidad cognitiva sobre el potencial de los ml y el conocimiento campesino sobre estos maíces, pero desde la mirada aislada y paralela a determinados factores o entidades (biológicas, sociales y económicas), lo que ha limitado el examen de las redes heterogéneas de humanos y no humanos (asociaciones) (Latour, 2008) que como fuentes diversas de agencia y mediación (incluyendo la materialidad técnica) participan en las transformaciones de la cml.

La reflexión sobre el potencial de la perspectiva sociotécnica para valorar la cml partió de considerar en particular el rol de la materialidad objetual vinculada con la modernización agrícola y con otros actores que significan también la cml. Además, se reconoció el amplio conocimiento sobre los ml en México y la región Frailesca y, a su vez, los limitados antecedentes sobre el uso de los enfoques sociotécnicos en el abordaje de la cml. Más allá de los estudios de Arellano (1999) y Arellano y Ortega (2005) sobre redes sociotécnicas alrededor de la hibridación del maíz, es referencia obligada el estudio hecho por D´Alessandro Noriega y González Cabañas (2014) sobre los ml desde la sociología de la traducción. Un estudio sobre las controversias entre diversos actores dentro un paradigma tecnológico acerca de la conservación de la biodiversidad del maíz en comunidades indígenas del estado de Chiapas, México.

En tanto que, en América Latina y en México, las aproximaciones teóricas y empíricas desde enfoques sociotécnicos tienen como antecedentes los estudios sociales de la ciencia y la tecnología (esct). Entre las propuestas más destacadas se encuentran: construcción social de tecnologías, teoría del actor-red (tar) y análisis sociotécnico (Brieva & Juárez, 2018; Lepratte, 2014; Hughes, 2008). El ejercicio reflexivo-empírico que se expone en este artículo parte de principios y conceptos de la teoría del actor-red (Latour, 2008). Es en ese sentido que el objetivo de la presente investigación se enfoca en valorar el potencial de la tar en la comprensión de la complejidad sociotécnica de la cml, asociada con la dinámica tecnológica creciente en la región Frailesca del estado de Chiapas, México, es decir, examinar más allá de las causas sociales, las asociaciones entre humanos, tecnologías y otra diversidad de entidades (Baiocchi et al., 2013) vinculadas con la realidad de los ml y “el mundo sociotécnico” (Crane, 2014, p. 52) de los campesinos que conservan estos maíces.

En este artículo se presenta en primer término una perspectiva general de la teoría del actor-red. Posteriormente, se describe con base en los principios de simetría generalizada, agencia distribuida y mediación técnica, la aproximación teórica-empírica a la cml. El último apartado ofrece consideraciones finales sobre el valor descriptivo y analítico de la tar para el estudio de los procesos de cml en contextos que experimentan cambios tecnológicos.

Desde la aproximación conceptual a la tar es posible comprender que esta teoría se fundamenta en el seguimiento simétrico a las relaciones fluidas entre humanos y no humanos y al entendimiento de los cambios tecnológicos, al evitar distinciones dicotómicas anticipadas entre los componentes naturales y los sociales (Van Dyke, 2015; Crane, 2014; Latour, 2008). La distingue, además, el materialismo relacional y la orientación a procesos con base en la “semiótica de la materialidad” (Law, 1999, p. 4) y se sostiene en la existencia de lo social como un colectivo o madeja de conexiones entre elementos altamente heterogéneos (Pignuoli, 2015). De esta forma, advierte sobre las limitantes del concepto convencional de lo social para entender la realidad más allá de los binomios clásicos divisorios del mundo social (Ramírez, 2017), lo que Ramírez destacó al señalar que “lo social se revisa de tal modo que incluso entidades como las cosas, ya no digamos los seres vivos, se tematizan como parte de un entramado de asociaciones más amplio que debe ser analizado” (Ramírez, 2017, p. 15), es decir, la tar invita a hacer proliferar la “ontología de los objetos de estudio” (Sanhueza, 2016, p. 191).

A través de cinco “incertidumbres”, Latour (2008) ilustró la diferencia entre el concepto clásico de sociedad y su propuesta de red o asociación, al considerar esta como formación constante de grupos donde proliferan agencias (también de los objetos) o como “reuniones” que dejan rastros (Latour, 2008, p. 166), es decir, una alineación cambiante de humanos y no humanos (actor-red) sostenida a lo largo del tiempo por esfuerzos constantes (Pinto, 2017). Entonces, Latour concibió la realidad como redes expandidas de entidades híbridas resultantes de construcciones continuas, cuya purificación es la paradoja principal de la modernidad (Arellano, 1995), por ello abogó por la descripción de la heterogeneidad material de las entidades como productos de las relaciones (Doménech & Tirado, 1998), lo cual representa una crítica de la tar a la “concepción ontológica de lo social” (Rodríguez et al., 2022, p. 25).

El principio de simetría generalizada es el aspecto más radical de este enfoque (Larrión, 2019), por lo que con este se trata de “no imponer a priori una asimetríaespuria entre la acción humana intencional y un mundo material de relaciones causales” (Latour, 2008, p. 113), es decir, de emplear términos equivalentes para designar los componentes de la red (humanos, artefactos y elementos naturales) (Larrión, 2019; Callon, 1995).

En resumen, la simetría generalizada radicaliza el significado de cualquier entidad al considerar que no es inherente sino resultado de relaciones (Doménech & Tirado, 1998); mientras el principio de agencia distribuida refuerza la idea de acción controlada no solo por la conciencia individual, sino por una gran diversidad de agencias que confluyen en las asociaciones (Monterroza, 2017; Latour, 2008; Callon, 1998), es decir, la acción en la que otras entidades “se apoderan” de esta (Latour, 2008, p. 71) y el actor ya no es fuente, sino centro de varias agencias que “lo hacen hacer cosas” (Latour, 2008, p. 79). Para marcar la distinción respecto al uso clásico del término “actor”, Latour utilizó el de actante inspirado en Greimas y Courtés (1990, p. 23), quienes señalaron que “el actante puede concebirse como el que realiza o el que sufre el acto, independientemente de cualquier otra determinación”.

La agencia distribuida conllevó a uno de los aportes más originales de esta teoría: “la agencia de las redes” (Rodríguez et al., 2022, p. 17), para atribuir también agencia a los no humanos, incluidos animales, elementos naturales, artefactos, materiales, ideas, constructos y conceptos (Girola, 2022, p. 204; Dwiartama & Rosin, 2014). Para Correa (2022) la tar representa “…una sensibilidad cognoscente anclada fuertemente en una concepción del ser como plural, deviniente y relacional” (p. 109), es decir, “más preocupada por el cómo, las relaciones, que por el ser, las esencias, las sustancias” (p. 123) o lo que también se puede ver como un llamado a no anticipar la composición del mundo, sino a desdoblar la realidad y presentar cómo se construye en relación.

Por otra parte, la mediación técnica va más allá de la interacción entre humanos y tecnología, pues implica la definición mutua entre entidades materiales, naturales y subjetivas (Verbeek, 2015). Para la tar, esta significa “traducción de metas”, “composición”, “cajanegrización” y “delegación” (Correa Moreira, 2012, p. 67; Latour, 2001, pp. 213-222), donde la traducción es un elemento central en la tar (Baiocchi et al., 2013) que representa transformación, desvío, desplazamiento de actores o metas para un ordenamiento específico (Verbeek, 1970; Pignuoli, 2015). Este proceso es la manera en que una entidad asigna roles o identidades a otras y crea “puntos de paso obligado” o el momento de la traducción “en el cual se negocia la identidad de los actores, sus posibilidades de interacción y sus márgenes de maniobra” (Callon, 1995, p. 265). En palabras de Rodríguez et al. (2022, p. 277): “es lo que hacen los actantes para volverse puntos de paso obligado y, al hacerlo, invisibilizar a otros actores”.

Aunque el origen de la tar se vincula con los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, su potencial explicativo está extendido a múltiples fenómenos sociales (Rodríguez et al., 2022; Mozaffar et al., 2020; Brieva & Juárez, 2018; Bezerra et al., 2017; Correa, 2012; Grau et al., 2010), al estudio de emprendimientos en pequeñas empresas y, en general, al entendimiento de las dinámicas de cambio tecnológico (Verschoor, 1997), sin embargo, es limitada su expansión a los temas agrícolas en general y en particular a la cml.

Estos son los supuestos teóricos de la tar a partir de los cuales se valora en este estudio el potencial de esta teoría frente a la creciente complejidad y contingencia de la cml y a un mundo tecnológico con mayores interacciones entre humanos y no humanos (Williams, 2020). Por tanto, la pretensión final es contribuir a superar la mirada dicotómica a la cml que ha velado la complejidad y el rol de la materialidad tecnológica en este proceso, para lograr una comprensión diferente desde la visión simétrica relacional. Los resultados de este estudio pueden aportar a una comprensión integral de las relaciones heterogéneas que conforman la red vinculada a la realidad de la cml, así como a generar mayores posibilidades de proponer vínculos que propicien la permanencia de este proceso como base de la subsistencia campesina y parte importante del patrimonio biocultural de México.

Materiales y métodos

Se partió de la práctica metodológica de la tar resumida en un procedimiento general: observar cómo los actores en sus explicaciones conectan entidades diversas (Monterroza 2017, p. 52), a través de “seguir a los actores mismos” (Latour, 2008, p. 24) para describir asociaciones heterogéneas y su dinámica.

El estudio se basó en información de campo obtenida entre los meses de junio y agosto del 2019 y septiembre y octubre del 2020 en el municipio de Villaflores, región Frailesca, Chiapas. Esta región se localiza entre la depresión Central y la llanura Costera de Chiapas, extendida en una superficie de 7987,19 km., cuya altitud varía de 279 hasta 2755 m s.n.m. En este espacio geográfico se integran seis municipios: Villa Corzo, Villaflores, La Concordia, Ángel Albino Corzo, El Parral y Montecristo de Guerrero (Gobierno del Estado de Chiapas, 2014) (figura 1).

El clima predominante es cálido y subhúmedo con régimen de lluvia marcado por las precipitaciones de verano, donde la temperatura media anual oscila entre 22 °C y 26 °C y la precipitación promedio entre 1000 mm y 2600 mm de mayo octubre y de 23 mm a 300 mm de noviembre a abril. Estas condiciones han favorecido a que la región sea la mayor productora de maíz en el estado de Chiapas, en una superficie que representa, aproximadamente, al 17 % de la superficie estatal y que aporta el 22% de la producción. Los habitantes de la región Frailesca suman 292.302, de ellos el 35% (101.322) vive en áreas rurales y el 95,45% son mestizos (Gobierno del Estado de Chiapas, 2014).

Los pequeños campesinos predominantes en la región Frailesca disponen de parcelas con una superficie promedio de 6 ha para el cultivo de maíz, como principal estrategia productiva a expensas del periodo lluvioso, apoyada mayormente en el uso de técnicas tradicionales y la creciente incorporación de variantes tecnológicas externas que contribuyen al rendimiento promedio del grano en la región (3,5 t/ha), superior al del estado de Chiapas, de 1,9 t/ha (Martínez et al., 2020). En la región, el peso de la conservación de los ml recae en los pequeños campesinos tradicionales que mantienen en sus parcelas de cultivo una gran diversidad de estos maíces, extendida en grado diferente a todos los municipios de la región (Guevara-Hernández et al., 2021).

Fuente: Hernández Ramos, 2022.

Figura 1. Localización de la región Frailesca, en el Estado de Chiapas, México

En cuatro ejidos del municipio Villaflores: Benito Juárez, Jesús María Garza (J. M. Garza), Roblada Grande y Los Ángeles se realizaron 33 entrevistas semiestructuradas y en profundidad. Para la selección de los entrevistados se partió de información general sobre los campesinos que conservan maíces locales (ccml) y a través del método bola de nieve (Guevara-Hernández et al., 2020) se localizaron 31 Unidades Domésticas de Producción Campesina (udpc) que han conservado al menos una variedad local de maíz por más de dos años. En las 31 udpc seleccionadas, la mayoría de los campesinos entrevistados conservan in situ maíces locales y siembran también semillas comerciales híbridas, solo dos siembran únicamente maíces locales. De los entrevistados, en total dos fueron mujeres (63 y 52 años) y ambas comparten con el esposo la actividad productiva en la udpc. En el resto de las unidades visitadas, la esposa desempeña el rol tradicional asociado al sustento doméstico. La edad promedio de los entrevistados y entrevistadas es de 62,5 años y la escolaridad promedio es del cuarto nivel de primaria. Los entrevistados cuentan con 19,53 ha de superficie de tierra en promedio, 90% bajo régimen de propiedad ejidal y 88% se dedica solo a la agricultura.

Los aspectos básicos de las consultas se enfocaron en obtener información discursiva de los campesinos sobre situaciones específicas relacionadas con la permanencia de la cml, con prácticas de manejo de estos maíces y el vínculo con otros actores, lo que incide en el proceso de conservación. La conformación de las entrevistas tuvo como referencia la forma tradicional de indagación sobre el proceso de cml, sin embargo, el tratamiento de la información contrastó con la mirada convencional enfocada en factores individuales portadores de causas con frecuencia anticipadas. Así, la información de las entrevistas se transcribió para evitar anticipar clasificaciones y separaciones clásicas en aspectos biológicos, sociales, económicos, políticos, tecnológicos, etc. A partir de lentes analíticas simétricas se identificaron posibles asociaciones y mediaciones entre entidades diversas y su relación con cambios en el proceso de cml.

Resultados y discusión

La perspectiva de la simetría generalizada y la agencia distribuida a través de la conservación de los maíces locales

En los estudios convencionales de la cml, los objetos técnicos y los elementos naturales se relacionan solo con metas productivas o económicas, obviando otras dimensiones asociadas con este proceso (López & Vizcarra 2016), sin embargo, la perspectiva simétrica de la tar abre una lente analítica equitativa para apreciar mayor diversidad de artefactos, objetos técnicos, entidades naturales, etc. y de actores presentes en las dinámicas de cml, es decir, equilibra el foco descriptivo de la cml frente a la diversidad de entidades que emergen de expresiones de campesinos vinculados con este proceso.

Lo anterior sugirió esta inquietud: ¿qué cambia cuando se parte de una mirada simétrica frente a expresiones de campesinos (o de la esposa) que conservan maíces locales? Como en las siguientes afirmaciones referidas al uso de herbicidas para el manejo de estos maíces: “Ya no limpian la milpa con coa, ahora usan herbicidas” (esposa de campesino, ejido Benito Juárez); “Es que primero daba con pura limpia, con machete, ahora sin líquido (herbicida) no quiere dar”, “Los líquidos lo cambiaron todo” (campesino, ejido Los Angeles), “La ventaja es que es más rápida la limpia” (campesino, ejido Roblada Grande), “Es más rápido [el herbicida], menos trabajo” (campesino, ejido Benito Juárez), “La ventaja ahora es que agarro mi bomba [aspersora] y al otro día está muerto el zacate [maleza] y con la coa parece que estamos trasplantando” (campesino, ejido J. M Garza) y “Antes no se usaba líquido, solo se limpiaba a mano” (campesino, ejido Roblada Grande).

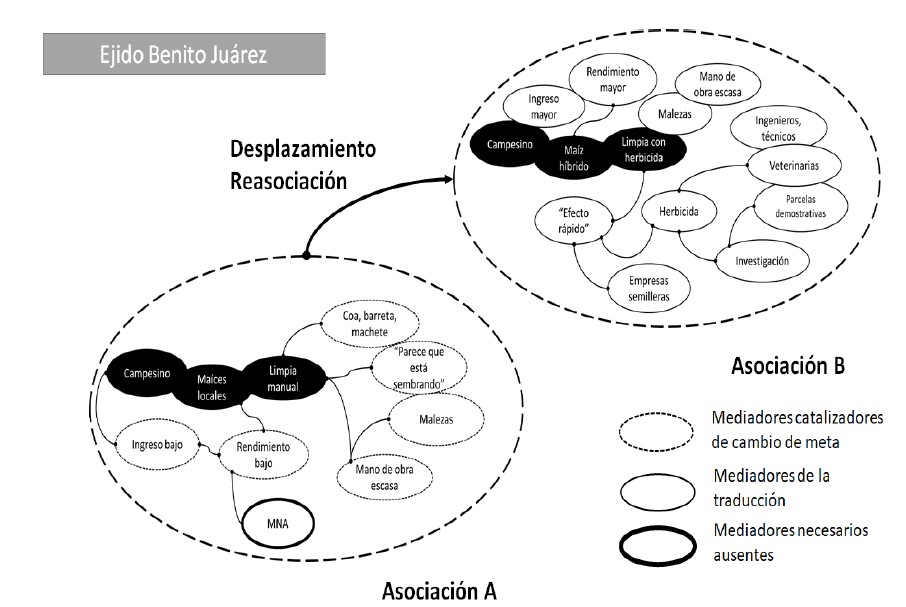

La diferencia surge respecto a la visión convencional sobre la cml al asumir de forma simétrica que todas las entidades que emergen de estas expresiones conforman una realidad interconectada (asociaciones) como fuente de la acción (uso de herbicidas), es decir, no se resalta solo al herbicida por sus ventajas intrínsecas para promover la sustitución de herramientas tradicionales en la limpia de los maíces locales; además, con la mirada simétrica a estas expresiones se equiparó la capacidad de agencia (agencia distribuida) de todas las entidades, es decir, no se considera solo al campesino como única fuente de desplazamiento o transformación de una práctica agrícola como la limpia de los ml, sino la conexión entre entidades muy heterogéneas (coa, milpa, percepción sobre la eficacia del herbicida para la limpia del cultivo, el cambio de la calidad del suelo, el uso del machete, etc.) que conforman una asociación de actantes con capacidad equilibrada para provocar efectos (agencia distribuida), cambiar rumbos de acción y conllevar a la reasociación (establecer nuevos vínculos) con nuevas entidades y actores (semillas híbridas comerciales, empresas productoras y comercializadoras de agroquímicos, investigadores, etc.) (figura 2).

Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Asociación a partir del testimonio de un campesino en el ejido Benito Juárez.Notas aclaratorias: el herbicida estuvo presente como el mediador principal. Además, el trazo discontinuo interno corresponde a mediadores catalizadores de cambio de meta; el trazo continuo a mediadores de la traducción y el trazo continuo grueso a mediadores necesarios ausentes (mna). Tener en cuenta que el trazo discontinuo externo representa la continuidad de la red.

Así, a partir de las expresiones de los informantes, la descripción del analista, apoyada en los principios de simetría generalizada y agencia distribuida acentuó la diversidad de entidades (humanas y no humanas) que convergen y median decisiones sobre la cml y las prácticas de manejo de estos maíces, o en palabras de Latour, se destacó que otras entidades también “hacen hacer cosas” (Latour, 2008, p. 39). Como se ilustra a través de la expresión de dos campesinos de los ejidos J. M. Garza y Benito Juárez:

Cuando había tractores arábamos y quedaba como cajeta la tierra y daba la milpa buena, pero al cabo de los años nos viene perjudicando porque como quedaba suave la tierra se hacían canales en medio de los terrenos y se la llevaba, le pararon e hicieron potrero con [pasto] Estrella para que no se acabara su terreno (campesino, ejido J. M. Garza).

Con los híbridos entraron los tractores, quitamos todo el tronquerío en las parcelas para que el tractor pudiera pasar, se usó el arado indiscriminadamente y las lluvias erosionaron más el suelo, sobre todo en las pendientes (campesino, ejido Benito Juárez).

Cabe entonces destacar que desde la visión convencional en estas expresiones quedarían excluidas, opacadas en un segundo plano o clasificadas, varias entidades valoradas tradicionalmente solo por su funcionalidad (tractor, arado, maíces híbridos) o por sus efectos físicos (lluvia, troncos, pendiente). Una consecuencia derivada de centrar la atención solo en la decisión del campesino de cambiar la siembra de milpa (maíces locales) por siembra de pastos como única fuente de la acción, sin embargo, desde la perspectiva tar, en estas expresiones se apreciaron diversidad de entidades conectadas de forma “circular”, es decir, sin fragmentar, clasificar u ordenar, lo que ya los informantes habían ordenado. Además, se visualizó la convergencia entre entidades heterogéneas alrededor de la acción de cultivar los maíces locales utilizando o no maquinaria para preparar el suelo, como “propiedad de una asociación de actantes” (Correa, 2012, p. 68) (pendiente del terreno, pasto, lluvia, grietas, troncos, tractor, arado, milpa, percepción del campesino sobre la calidad del suelo y de la milpa, y sobre los daños derivados del uso de maquinaria, etc.).

Esta visión simétrica de elementos heterogéneos contrasta con la perspectiva lineal sobre el abandono de la milpa y la conversión de las parcelas en potreros, la cual relaciona esta acción con causas generales transportadas por simples intermediarios y no derivada de “entidades asociadas” (Latour, 2001, pp. 217-218). La distribución de la agencia entre entidades no humanas que “hacen hacer cosas” (Latour, 2008, p. 39) se asumió también en las siguientes expresiones: “Antes había mucha cosecha y no había como desgranar, se usaba el arnero, por eso se sembraba el Diente de Venado (variedad local de maíz) que desgranaba fácil” (campesino, ejido Los Ángeles); “El Napalú no lo compran porque es muy grande el grano” (funcionario, Centro de Apoyo al Desarrollo Rural, municipio Villaflores); “Se puede cultivar el maíz sin productos químicos, pero sería doble el trabajo y un gran dineral, es mucho el trabajo, no se puede, si es una gran cantidad no lo puedes limpiar, antes porque era poco lo que sembraba” (campesino, ejido J. M. Garza).

De igual forma, con la lente simétrica y desde el significado de la agencia distribuida, se distinguió en la primera expresión que la separación más fácil del grano de la mazorca facilitó (efecto) el uso del arnero (desgrane manual) y estabilizó por un tiempo la asociación entre entidades como campesino, cosecha de maíz, arnero, variedad local Diente de Venado y desgrane fácil, etc.; mientras que en la segunda y en la tercera expresiones, entidades no humanas se revelaron como mediadoras, es decir, provocaron efecto y cambio. Como es la dimensión mayor del grano de la variedad local de maíz la que limitó la asociación de este con el esquema formal de comercialización, mientras el incremento del área sembrada medió en el uso de productos químicos en el cultivo de los maíces locales. Con estos ejemplos se ilustra también que no solo los humanos “con intenciones y con significados” (Latour, 2008, p. 106) cambian el estado de cosas y la durabilidad de las redes (Monterroza, 2017).

En resumen, la simetría generalizada y la agencia distribuida se ampliaron y se equilibró la mirada analítica convencional de la cml y las fuentes de cambios en esta acción. Al “iluminar” con igual intensidad y sin eufemismos todas las entidades y agencias más allá del campesino que conserva y de las características intrínsecas de los propios maíces locales. Esta es la forma en que el analista se dota del “foco pluralista de la objetividad y esta lente igualitaria de las agencias participantes” y de “una actitud más tolerante a las versiones dispares de los hablantes” (Baigorrotegui Baigorrotegui, 2012, p. 21). Se reducen, además, las distancias dicotómicas convencionales entre los componentes de la realidad y se amplía el conocimiento sobre “qué y quién participa en la acción”, “¿quién más actúa? (Latour, 2008, pp. 60, 107) y es además un punto de partida para develar intenciones e intereses de actores con capacidad de traducción (poder para la tar).

La mediación técnica a través de la conservación de maíces locales

En términos prácticos, para la tar la mediación va más allá de admitir a las entidades no humanas como intermediarios pasivos que trasladan causas generales para reconocer mediadores, promoviendo desplazamientos o estabilidad de la red a través de involucrar a otros (Doménech & Tirado, 1998). En particular, cuando los mediadores establecen discrepancias o controversias (Bezerra et al., 2017) respecto a la conveniencia o no (por ejemplo) de una tecnología, cuya aceptación (del interés de otro) resulta en identidad co-construida de la red o la pérdida del vínculo con otras entidades (Callon, 1995), es decir, la mediación resalta la capacidad del actante (cualquier entidad que produce un efecto) para entrelazar entidades en función de intereses o acciones concretas; de ese modo, “la red se amplía [o se contrae] con nuevas asociaciones que transforman toda la red al desplazar su significado” (Pignuoli, 2015, p. 9). Por tanto, a diferencia del análisis convencional, desde el concepto de mediación, se identifican mediaciones asociadas con las transformaciones que experimenta la cml. De esa manera se reconocieron, en expresiones de los informantes, el rol mediador de entidades de diversa naturaleza (materiales, naturales, subjetivas, etc.) y las capacidades relacionales de determinados actores, es decir, de enrolar a otros a favor de sus intereses, involucrándolos a través de mecanismos de traducción o mediación explícitos o no y de entidades tradicionalmente considerados simples intermediarios con funciones específicas que debilitan vínculos anteriores con los ml, sin embargo, fue notorio que la intencionalidad mediadora en este caso específico adquirió cierta particularidad, por cuanto los ccml mantienen doble asociación: con el maíz local y el maíz híbrido (93,5% utilizan ambos tipos de maíces).

Por otra parte, a través de la perspectiva de la traducción fue también visible el rol mediador de elementos naturales en expresiones de campesinos que conservan maíces locales: “Por la sequía del año pasado los ingresos bajaron mucho y no hubo [dinero] para sembrar maíces híbridos, por eso este año se sembró más criollo” (campesino, ejido Roblada Grande); “El viento se lo lleva [lo derriba], el maíz criollo crece más y hay pérdida por el viento” (campesino, ejido Benito Juárez).

Los ingenieros llegaron como en los 80, pero no le teníamos credibilidad al híbrido y para sacar una gente del maíz criollo era difícil, la mayoría sembraba criollo, pero cuando entró el híbrido se vio el resultado, te vamos a dar crédito, pero para este maíz bueno no nos condicionaban y aquí en Benito Juárez corre mucho viento, ahí le vimos la ventaja (campesino del ejido Benito Juárez)

En estas expresiones, la agencia mediadora de entidades naturales (sequía y viento) se reveló articulada en asociación con entidades heterogéneas como maíz criollo, ingresos, maíz híbrido, campesino, valoraciones, ingenieros, crédito, percepción de ventajas en el maíz híbrido por su resistencia al acame y la altura (mayor) de las variedades locales, donde se potencia su efecto mediador del cambio de meta hacia la siembra de maíces híbridos comerciales, estabilizada en una red o asociación (figura 3). La valoración simétrica de entidades naturales dotadas de agencia para actuar como mediadores es abordada por Latour en lo que él llama el “nuevo régimen climático” (Wertheimer, 2017, p. 220).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Asociación a partir del testimonio de un campesino en el ejido de Benito Juárez donde el viento estuvo como el mediador principal.Notas aclaratorias: el trazo discontinuo interno corresponde a mediadores catalizadores de cambio de meta, el trazo continuo a mediadores de la traducción y el trazo continuo grueso a mediadores necesarios ausentes (mna). Además, el trazo discontinuo externo representa la continuidad de la red.

La utilidad de la traducción o la mediación como lente descriptiva simétrica se mostró también a través de la identificación de otros mediadores en expresiones de campesinos relacionadas con el proceso de comercialización de los ml: “Buenaventura le compra a los coyotes porque ellos le venden el maíz limpio y el de nosotros no está limpio” (campesino, ejido Roblada Grande); “Maseca antes llegaba cuando había muchos créditos, como se trabajaba más, compraba, cuando cayó el precio no les convino porque había poca producción” (campesino, ejido Benito Juárez); “Para pagar el crédito (…) se necesitaba maíz con más rendimiento y vimos que dio más resultado el híbrido” (campesino, ejido J. M Garza); “[Las empresas] no nos compran directamente, compran volúmenes grandes, porque quieren facturar, los coyotes nos compran, reúnen grandes cantidades y le venden a la agroindustria” (campesino, ejido J. M. Garza).

En estas expresiones, el filtro de la mediación facilitó no descartar o clasificar a priori la proliferación de entidades diversas, sino considerar su integración en una asociación o red e identificar definiciones mutuas entre estas (Verbeek, 2015), en función de un ordenamiento específico relativo a la comercialización de los maíces locales, es decir, detectar vínculos entre entidades heterogéneas como limpieza, precio, nivel de producción y rendimiento del maíz local, facturas, créditos, etc., no como simples intermediarios portadores de causas (visión convencional), sino como mediadores conectados con otras entidades (coyote o intermediario de la comercialización, ccml y productores agroindustriales), cuyos efectos mutuamente incidentes han propiciado cambios en la comercialización de los ml en la región. En particular, la producción y el rendimiento (bajos) de los maíces locales “favorecen” el desplazamiento de la comercialización hacia los maíces híbridos, en detrimento de los maíces locales, es decir y en palabras de Latour: cualquiera sea su naturaleza, todas las entidades “hacen hacer cosas” Latour (2008, p. 79) o actúan.

Desde esta misma visión, se destacó también el rol mediador del estado civil como entidad no humana, por lo que este es otro ejemplo comprensible de mediación a través de la expresión de un campesino que conservaba maíces locales: “Sembré criollo, pero era yo soltero y necesitaba menos dinero” (campesino del ejido Benito Juárez). Este campesino, por más de 30 años, había sembrado maíz local, pero al contraer matrimonio, la responsabilidad familiar adquirida implicó para él suplir mayores gastos para el aseguramiento doméstico y otras obligaciones familiares (entidades también mediadoras), donde estas nuevas entidades debilitaron el enlace con el maíz local, cuyo rendimiento bajo (mediador) resultó insuficiente para estabilizar la asociación previa con este maíz y a su vez reforzó la reasociación con la semilla híbrida comercial de maíz (por su aporte mayor al ingreso familiar) y con otras entidades vinculadas con la producción de los maíces locales (figura 4).

Con este ejemplo se enfatiza la ubicuidad de la agencia y la posibilidad de detectarla a través de la mirada simétrica que ofrece la perspectiva de la tar y también se refuerza el reconocimiento de la ilegitimidad de ciertas traducciones o mediaciones debido a las condiciones desventajosas y a la posición subordinada de los campesinos que conservan ml para tomar decisiones en relación con cambios tecnológicos.

Fuente: Elaboración propia

Figura 4. Asociación a partir del testimonio de un campesino en el ejido Jesús María Garza, donde el estado civil fue el mediador principalNotas aclaratorias: el trazo discontinuo interno corresponde a mediadores catalizadores de cambio de meta, el trazo continuo a mediadores de la traducción y el trazo continuo grueso a mediadores necesarios ausentes (mna). Además, el trazo discontinuo externo representa la continuidad de la red.

Por otra parte, la “composición” complementó la ilustración del significado de la mediación al resaltar la acción como “propiedad de entidades asociadas” o “asociación de actantes” (Latour, 2001, pp. 217-218) que comparten la responsabilidad de la acción, las metas, los comportamientos y las relaciones (Verbeek, 1970), sin embargo, aunque este estudio no enfatizó en la mediación explícitamente orientada por ciertos actores a un ordenamiento particular, sí destacó con este significado que el ccml está expuesto a ser “enrolado” (Callon, 1995, p. 269) por los esfuerzos de otros actores (como empresas semilleras transnacionales) para componer metas con intereses y lógicas diferentes. En este caso particular, esto ha derivado en una doble asociación o superposición de lógicas (93,5% de los ccml siembran también maíces híbridos comerciales) más que en una composición de metas, lo cual con frecuencia se considera un “alineamiento” genuino en una nueva asociación estable y homogénea que invisibiliza así la construcción compleja y controversial de la red: a esto Latour lo denominó “cajanegrización” (Latour, 2001, p. 220), para indicar la forma en que programas de acción, originados en tiempos pasados y espacios distintos se materializan y coexisten en cada actante o asociación (Ramírez, 2017; Correa Moreira, 2012; Latour, 2001), con lo que se advierte que la aparente homogeneidad y estabilidad de la reasociación del ccml con el maíz híbrido comercial puede resultar de la “cajanegrización” y lo que se trata es de “opacar la complejidad” (Ramírez, 2017, p. 277) de la red (investigadores, mejoradores, campesinos, empresas semilleras, aspiraciones, intereses, ingenieros, comercializadores, etc.) y las posibles discrepancias o controversias respecto a la nueva tecnología (maíz híbrido comercial).

Baigorrotegui Baigorrotegui (2012, p. 17) destacó la manera en que los ingenieros, los técnicos y los especialistas utilizan los mecanismos de traducción para enrolar a más actores a favor de sus intereses; lo que Latour considera, señaló esta autora, son actores cuyo interés es ampliar el uso por la sociedad de artefactos técnicos, hechos tecnológicos, etc., para convertirse en “puntos de paso obligado”.

Por último, la validez del concepto de delegación para el análisis de la cml partió de reconocer que “los no humanos también actúan desplazando metas y contribuyendo a su definición” (Latour, 2008; Latour, 2001, p. 223; Verbeek, 1970). De la misma manera que las técnicas cambian las formas de expresión plasmando en los objetos metas, intenciones, mensajes, deseos e intereses (Correa Moreira, 2012; Latour, 2001; Verbeek, 1970), un proceso que Latour llamó “prescripción anticipada” o “el guion de la tecnología”, el cual se desarrolla y orienta anticipadamente por los diseñadores para responder a sus propios intereses. De esta forma, los objetos técnicos no necesitan la presencia de sus creadores para lograr su meta, porque sus propiedades físicas están diseñadas para cambiar el programa de acción de otros agentes (Verbeek, 1970, p. 160), sin embargo, esto no sustituye la intencionalidad de los actores con significados respecto al uso de las tecnologías, sino que advierte acerca de otras fuentes de agencia y mediación alrededor de la decisión respecto a los cambios tecnológicos.

El significado de la delegación se ilustra a través de las siguientes expresiones: “La ventaja que tiene el híbrido es que es más rápido, se descuida uno tantito y queda en el monte” (campesino, ejido Roblada Grande) y “La ventaja que tiene el híbrido es la menor altura y el mayor rendimiento” (campesino, ejido Roblada Grande). En este caso, la delegación significa la forma en que los mejoradores prescriben en la semilla híbrida comercial de maíz el crecimiento más acelerado de la planta, lo que promueve el uso adelantado (y en mayor cantidad) de herbicidas y fertilizantes con respecto al maíz local.

Del mismo modo, la altura menor de la planta y el rendimiento mayor de las variedades híbridas comerciales de maíz representan una forma de “expresión” diferente (delegación) del interés del investigador o técnico orientado a promover entre los campesinos las ventajas de estas semillas respecto a las semillas locales, sobre todo por su resistencia al acame y el mayor rendimiento e ingresos, es decir, características morfológicas y agronómicas pueden expresar también metas, mensajes e intereses de ciertos actores (delegación), además de propiedades intrínsecas de objetos técnicos que representan, desde el concepto de delegación, una forma diferente de expresión, como lo es la eficacia del herbicida para controlar con mayor rapidez las malezas, utilizadas por sus fabricantes para promover desplazamientos o reasociaciones favorables al uso de los herbicidas. De esta manera, intereses y objetivos de ciertos actores son delegados a través de la materialidad (Rodríguez et al., 2022).

Todo lo anterior se hace más notorio a través de lo que aquí se denomina “entidades mediadoras necesarias ausentes” (emna), es decir, mediadores cuya presencia en las asociaciones que conforman esta realidad deberían aportar a la fortaleza de su “anclaje”, evitando el debilitamiento del vínculo con los ml cuando otros actores ocupan vacíos y proponen otros alineamientos, por ejemplo, la ausencia en la región de un programa de conservación y mejoramiento de maíces locales, vinculado con apoyos productivos y sociales que favorezca la lógica de reproducción de campesinos que conservan ml. Esto debilita el “anclaje” de las asociaciones donde el campesino se integra con el maíz local y otras entidades heterogéneas, donde estas mediaciones ausentes se reflejan también en expresiones como las siguientes: “El presidente quiere que se siga sembrando el maíz criollo, pero ¿por qué el gobierno no tiene política para mejorar el criollo?” (campesino, ejido Benito Juárez); “Si no hay técnica para mejorar el maíz [local] no siembro más superficie, la desconfianza es que lo destruya el viento” (campesino, ejido Roblada Grande) y “El CIMMYT antes llegaba con maíces locales a la comunidad” (campesino, ejido Benito Juárez).

Esta mirada reflexiva a la cml desde la noción de mediación fue también sugerente para destacar lo que nombramos como “entidades catalizadoras de cambios de metas” (eccm), es decir, entidades mediadoras de cualquier naturaleza que “facilitan” las traducciones o las desviaciones. Por ejemplo, el rendimiento bajo de los ml y el ingreso menor que se genera de estos maíces son dos entidades que al debilitar el “anclaje” de la asociación, donde el campesino se integra con los maíces locales y ello propicia la reasociación de este con nuevas entidades, como pueden ser los maíces mejorados híbridos.

De igual forma, esta traducción o desviación se favoreció por otras entidades como la compra preferencial de maíz blanco (“no de colores”) por comercializadoras estatales como Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana) y por agroindustrias ubicadas en la región. Así como se refleja en la siguiente expresión: “Yo sembraba este maíz negrito [maíz local], pero no lo compran. (campesino del ejido J. M. Garza). También el consumo cada vez menor de maíces locales entre los miembros de la familia (“Yo guardo mi maíz [local], pero mis hijos compran tortillas de Maseca”, campesino, ejido Benito Juárez). En general, el concepto de mediación evidencia que la agencia para la tar no alude solo a entidades humanas con intenciones, sino también a los efectos de entidades no humanas que propician cambios en los rumbos de acción. Este concepto, junto a los principios de simetría generalizada y agencia distribuida, complementan una perspectiva diferente del análisis de la cml, al exponer la multiplicidad de entidades, agencias y mediaciones que subyacen en las transformaciones (reducción de la diversidad de ml, de la superficie sembrada con estos y el número de campesinos que lo siembran y el incremento del uso de nuevas tecnologías en las prácticas de manejo de los ml) que experimenta este proceso en contextos regionales de amplia trayectoria sociotécnica, esto evita también anticipaciones que entorpezcan el intento de desplegar de forma simétrica la realidad de los maíces locales y detectar efectos provenientes de cualquier entidad con capacidad para cambiar el rumbo de la acción de conservación, en ocasiones, relacionado con la adopción de nuevas tecnologías, lo cual desde la perspectiva de la tar se pudiera comprender a través de la forma en como “se negocia la identidad de los actores, sus posibilidades de interacción y sus márgenes de maniobra. Así, son movilizados y aliados a través de distintos mecanismos” (“Punto de Paso Obligado”) (Callon, 1995, p. 265).

Es por eso que la noción de mediación propició entender que cualquier entidad puede producir efectos sobre otras a través de disímiles elementos mediadores (humanos y no humanos) visibles en las formas discursivas que los actores utilizan para explicar determinadas situaciones de su realidad. De esta forma se previene de no descartar o clasificar a priori entidades, sino considerar su integración en una asociación o red e identificar las definiciones mutuas entre estas (Verbeek, 2015) en función de un ordenamiento específico.

Además, cabe señalar que, a pesar de las críticas a la tar, las cuales enfatizan en la subvaloración de la intencionalidad humana y la consideración de toda la realidad de naturaleza híbrida y múltiple (Larrión, 2019), es válido asumir la invitación o el reto al “trabajo más lento, minucioso y descriptivo de reconocimiento de todos los elementos que componen nuestro fenómeno de estudio [...]” (Jones et al., 2020, p. 109). En particular, para mejorar la comprensión de los cambios en la cml asociados con la modernización agrícola, y profundizar en lo que Gilly y Roux (2009, p. 28) señalaron como posibles formas de “despojo” encubiertas de bienes naturales a través de innovaciones científico-tecnológicas; consideradas por estos autores “apropiación violenta o encubierta bajo formas legales”.

Finalmente, es también válido reconocer que entre los principales retos enfrentados en el desarrollo de la investigación destaca el no disponer de antecedentes específicos sobre el uso de la tar en el análisis de la cml. Además, lo complicado es progresar en la comprensión y la exposición de este enfoque en toda su dimensión epistemológica y metodológica, lo cual representa una pauta para estudios futuros sobre el potencial de la tar y la propuesta de redes de entidades heterogéneas a favor de la permanencia del proceso de cml.

Conclusiones

La tar es una alternativa analítica a la explicación anticipada del mundo social en el análisis de la cml, por tanto, es válida para captar la complejidad sociotécnica y la naturaleza contingente de este proceso bajo contextos de modernización agrícola donde proliferan, más allá de los agentes humanos, otras entidades mediadoras de las transformaciones que experimenta la cml.

Esta orientación epistémica y metodológica que ofrece la tar es una herramienta útil para detectar y ubicar en un mismo plano la diversidad de entidades que emergen de situaciones específicas descritas por los campesinos respecto a la realidad de los ml y para valorar de forma equilibrada su capacidad de agencia y mediación en la cml. Desde esta perspectiva, entidades de naturaleza tan diferente como campesinos, viento, maíz local, estado civil, herbicida, tractores, etc., se consideran equitativamente como fuentes de cambio (mediadores) en el proceso de la cml. Además, se advierte, a través de significados de la tar como composición y delegación, que otros mecanismos de mediación, no siempre considerados como tal, subyacen en los intentos de otros actores de alinear a los ccml con sus intereses.

Estos aprendizajes derivados de la tar favorecen una visión diferente de la cml y en particular del campesino que conserva estos maíces, al considerarlo un actor-red en sí mismo, al integrar asociaciones contingentes con diversidad de entidades de naturaleza heterogénea como fuentes de transformaciones en la realidad de los ml. Esto contrasta con el análisis tradicional de esta realidad que enfatiza en componentes biológicos, sociales y económicos aislados y limita, por tanto, considerar el trasfondo que representa la realidad articulada de la cml y las mediaciones, provenientes también de la materialidad, para comprender mejor la permanencia o no de la diversidad de los ml y de los campesinos que los conservan.

Desde esta visión, la tar abre un punto de partida para promover una mayor sensibilidad hacia la conformación articulada, híbrida y contingente de la realidad asociada con la cml, los efectos mediadores y su vínculo con la durabilidad de una práctica básica para la subsistencia campesina.

Contribución de los autores

María de los Ángeles Fonseca-Flores: conceptualización, diseño de la metodología, registro de la información en campo, construcción de las bases de datos, análisis de la información y elaboración del manuscrito; Antonino García-García: conceptualización, supervisión de las actividades, análisis de la información y elaboración del manuscrito; Conrado Márquez Rosano: supervisión de las actividades, análisis de la información y elaboración del manuscrito; Manuel Roberto Parra Vázquez: diseño de la metodología, supervisión de las actividades, análisis de la información y elaboración del manuscrito.

Implicaciones éticas

Los autores declaran que no existen implicaciones éticas en el desarrollo de esta investigación. Los entrevistados participaron de forma voluntaria y se respetó la confidencialidad de los datos. Además, se obtuvo el consentimiento de los colaboradores para usar la información suministrada en la documentación del proceso presentado en el artículo.