Introducción

Actualmente en Argentina los humedales y áreas protegidas atraviesan algún tipo de conflicto en relación con los recursos naturales o el ecosistema en su conjunto. Principalmente, están vinculados al avance de la frontera agropecuaria y de proyectos inmobiliarios, sumado a las debilidades en los planes de manejo de estos espacios (Astelarra et al., 2017; SAyDS, 2019). Desde una mirada social, Ferrero y Arach (2019) caracterizan a las áreas protegidas como un proceso político, atendiendo no solo a lo que sucede dentro de ellas sino también a los procesos sociales más allá de sus límites. Además, "son formas de construir territorios, organizándolos con base en la distinción entre espacios productivos y otros de conservación" (p. 39). Es preciso señalar que los conflictos son parte de la dinámica de los territorios. Son las contradicciones entre clases sociales, instituciones y Estado las que los generan, debido a la heterogeneidad de espacios que crean, en una disputa mayor por los modelos de desarrollo (Mançano Fernandes, 2009).

Las áreas protegidas no son ajenas a los procesos de extractivismo urbano, es decir, a las problemáticas y desigualdades urbanas que son parte de un modelo de desarrollo planificado, por ejemplo, la privatización de la vivienda (Viale, 2017). Como bien señaló Harvey (2013), uno de los requerimientos de la urbanización es el excedente que produce el capitalismo, a la vez que el capitalismo necesita de la urbanización para absorber el sobreproducto que continuamente genera. A ello, se suma el sistema especulativo como elemento clave que "implica privatizar beneficios y socializar costos, y que consolida un modelo de ciudad exclusivo para las clases medias y altas" (Svampa & Viale, 2020, p. 83). Además, se requiere generar una forma de naturaleza ajustada a un determinado perfil de consumidor y excluyente del resto (Pintos, 2020), en el cual los territorios receptores de los desarrollos inmobiliarios son meros contenedores físicos, dejando a un lado la historia y cultura local (Pintos, 2017).

De lo dicho hasta aquí, se destacan dos conceptos clave: territorio y extractivismo. Para este trabajo se incluye a la comunicación como tercer elemento de indagación, siendo el discurso la plataforma óptima para rastrear representaciones y sentidos. El objetivo de esta investigación es indagar cómo la prensa digital construye y distribuye significados, sentidos e imágenes en la cobertura del conflicto por la urbanización de la Reserva de Biosfera Parque Atlántico Mar Chiquito (de ahora en adelante RBPAMC). Para ello, se recurrió al Análisis Crítico del Discurso y análisis de fotografías de un corpus de notas periodísticas de tres portales de noticias durante el periodo 2015-2021.

El documento está organizado de la siguiente manera: primero se presentan las características de la RBPAMC y una síntesis del conflicto. En segundo lugar, se mencionan aspectos teóricos referidos al discurso, la producción de noticias ambientales y los servicios ecosistémicos. Estos elementos permitirán considerar los aspectos sociales y ecológicos que entran en juego en el conflicto. Posteriormente se presenta la estrategia metodológica, seguida de resultados y discusiones. A modo de cierre, se esbozan algunas consideraciones finales.

Sobre la Reserva de Biosfera Parque Atlántico Mar Chiquito y el conflicto por la construcción de un barrio cerrado

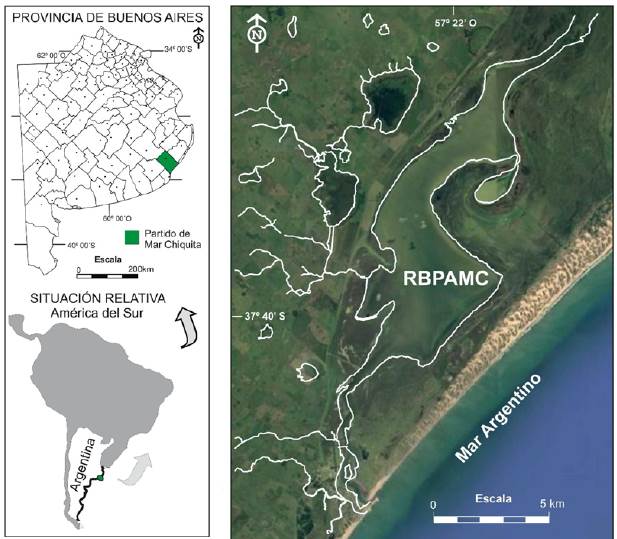

En la provincia de Buenos Aires se encuentra la Reserva de Biosfera Parque Atlántico Mar Chiquito (véase figura 1). Se trata de la única albufera de Argentina con una biodiversidad exclusiva valorada mundialmente (Iribarne, 2001). Sus características ecológicas favorecieron su protección bajo diferentes figuras legales, entre ellas, la de Reserva de Biosfera -rótulo que adquiere en 1996 como parte del programa Man and the Biosphere (MAB) de la Unesco-. Estas reservas han sido constituidas con la meta de conciliar la preservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales mediante su uso sostenible.

Fuente: elaboración propia.

Figura 1 Localización de la Reserva de Biosfera Parque Atlántico Mar Chiquito

Este tipo de áreas protegidas hacen hincapié en la investigación de los ecosistemas y admiten una zonificación que incluye una zona intangible, una de amortiguación y una o más destinadas a la experimentación. Así mismo, la RBPAMC es reconocida por la provincia de Buenos Aires a través del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) como Reserva Natural de Usos Múltiples. Actualmente, al interior de su zona de amortiguación se desarrollan actividades de turismo de naturaleza -sector de duna y playas- y pesca recreacional -espejo de agua de la laguna y línea de costa-. Otras actividades recreativas son el deporte náutico, caminatas y observación de aves.

Dentro de los impactos del solapamiento de actividades se destaca el uso de agroquímicos sin controles, la extracción ilegal de arena y la urbanización al interior de la reserva, lo cual ha generado la movilización de la comunidad local, en especial por la construcción del barrio privado Lagos del Mar a cargo de las empresas Capital Trusts S.A. y DSV Desarrollos Inmobiliarios SRL.

El conflicto tiene su punto de origen en el 2012, cuando un grupo de vecinos comenzó a organizarse en contra del proyecto inmobiliario y se sancionó la Ordenanza N.° 67 que establece como zona urbana a los terrenos en los que la firma construyó, sin los correspondientes estudios ambientales. Es recién en el 2015 que, mediante un recurso de amparo presentado por la Asociación Civil Casa del Trabajador, conformada por vecinos de Mar Chiquita y Mar del Plata, se frenaron por decisión judicial las obras que se venían realizando en los 800 lotes. A partir de este momento y durante el 2019, se registran los puntos más intensos del conflicto en el que desarrolladores inmobiliarios, vecinos autoconvocados y propietarios hacen público su reclamo o postura en los medios de comunicación.

Por parte de los vecinos, los reclamos son hacia el arco político municipal y la necesidad de intervención provincial.

Otros actores relevantes son el Comité de Gestión1 de la RBPAMC y representantes de la comunidad científica quienes, a finales de junio del 2017, divulgaron un informe señalando el impacto que tendría el barrio privado en la reserva. A los pocos días el OPDS avaló las obras en dicho lugar, debido a que se ubica en la zona de transición y por fuera de la Reserva Natural de la laguna. En ese momento, el municipio sumó su adhesión a la urbanización.

A principios de marzo del 2018, un fallo judicial dictaminó el cese de las obras y ordenó a la Provincia de Buenos Aires la realización de una evaluación de impacto ambiental y un nuevo informe, ya que el anterior no era suficiente. Por su parte, la municipalidad de Mar Chiquita convocó a una audiencia pública ambiental para informar sobre el proyecto Lagos del Mar.

En el verano del 2019, los vecinos autoconvocados iniciaron una acción legal contra el intendente Carlos Ronda por incumplimiento al deber de funcionario público y manifestaron el tratamiento de una ordenanza que daría vía libre al barrio privado. Durante ese año, el municipio se manifestó en los medios con afirmaciones que depositan su confianza en que tanto el conflicto como las denuncias hacia el intendente por las falencias en la gestión de la reserva se resuelvan por vía judicial. Durante el clima electoral de octubre del 2019, los vecinos difundieron una carta abierta al futuro intendente en la cual expresaban su oposición al proyecto inmobiliario y el respeto por el curso del proceso judicial. Luego de varias instancias de debate público realizadas y otras inconclusas, en diciembre del 2019, la Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó al ejecutivo municipal no aplicar la Ordenanza N.° 04-19.

A mediados del 2020, organizaciones sociales reclamaron al intendente Jorge Paredi por su intención de retomar las obras de Lagos del Mar y su apoyo a la ordenanza de cambio de zonificación. Esta acusación fue negada por el secretario de Turismo y Ambiente en los medios. Cabe destacar que, a finales del 2020, el Gobierno nacional ratificó la intención de conformar un Parque Nacional que incluyera a la laguna de Mar Chiquita y la Reserva Natural Faro Querandí, ubicado en la localidad de Villa Gesell. El convenio firmado por los gobiernos locales con Administración de Parques Nacionales marcó una salida transitoria al conflicto, sumado a la decisión de los abogados representantes de la firma inmobiliaria de abandonar el caso en febrero del 2021. No obstante, tres meses después, científicos y la comunidad local denuncian que una nueva ordenanza de zonificación modificaría la zona núcleo y zona de amortiguación de la RBPAMC.

Marco teórico y antecedentes

Al indagar en la disputa por la urbanización de la RBPAMC son oportunos los trabajos que reflexionan en torno a la productividad de los conflictos, considerando que este es parte de las sociedades y las relaciones sociales (Melé, 2016; Merlinsky, 2009). Debido a que el conflicto se desata a causa de un proyecto inmobiliario y por las formas de control sobre el territorio por parte de distintos actores, puede abordarse como conflicto territorial (Sabatini, 1997). No obstante, al presentarse distintas formas de uso y control en términos de conservación puede también entenderse como conflicto ambiental. Siguiendo la propuesta de Merlinsky (2015), los conflictos ambientales son puntos de inflexión que permiten cuestionar las formas de acceso, producción, apropiación y gestión de recursos naturales. Un antecedente clave en el estudio de este tipo de conflictos en áreas protegidas es el trabajo de Azuela y Musetta (2009), quienes, a partir del análisis de la productividad de los conflictos desarrollados en México, señalan la importancia de tener en cuenta los aspectos no ambientales que entran en juego.

Si bien se registran aportes que discuten los alcances de los modelos de gestión de áreas protegidas y problemáticas, como la ausencia o falta de actualización de planes de manejo (Duval et al., 2017; Trentini, 2012,), son minoritarios los trabajos que analizan desde una mirada social los conflictos en torno a la conservación en las distintas ecorregiones de Argentina (Cabral et al., 2019; Ferrero & Arach, 2022; Gómez, 2019; Morea, 2019). Estas investigaciones dan cuenta de la importancia de atender a los procesos que afectan a las comunidades locales y sus repertorios de acción para la conservación.

Para identificar significados y sentidos de la prensa digital en la cobertura del conflicto resulta indispensable abordar la trama discursiva, ya que los discursos se presentan como una instancia clave que permite identificar la dimensión simbólica e imaginaria de la relación entre sociedad y naturaleza (Vera Alpuche, 2012).

Según Hajer, el discurso es una combinación de ideas y conceptos desde los cuales se dota de significado a las realidades físicas y sociales (Hajer, 1995). Partiendo de esta definición, Lezama (2004) afirma que en el análisis del discurso es importante quién lo dice, pero también dónde lo dice. Señala además, que, atendiendo a la construcción social de lo ambiental, la naturaleza no genera por sí misma los valores que adoptan los actores, sino que son los aspectos sociales los que producen diversas maneras de percibir la naturaleza. Así, "lo que la naturaleza es, depende, en parte, de cómo es intervenida y percibida por los seres humanos" (p. 52). En referencia a este punto, merecen especial atención los imaginarios y estudios sobre los que reposa la conservación de la naturaleza, pues desde ellos, se han aplicado distintas medidas de protección. Por ejemplo, concepciones de la naturaleza prístina o el culto a la vida salvaje conllevan modelos de conservación sin presencia humana, o una naturaleza que podría convivir con proyectos productivos de tipo sustentable (Santos, 2011).

Por otro lado, uno de los enfoques con mayor repercusión en el estudio de áreas protegidas son los servicios ecosistémicos. En términos generales, refieren a las condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los conforman sostienen y nutren la vida humana (Daily, 1997). Estos servicios se dividen en cuatro grupos: culturales, de regulación, aprovisionamiento y sostenimiento. Interesa en este trabajo considerar principalmente a los de tipo cultural, definidos como experiencias que benefician directa o indirectamente a las sociedades, tales como el enriquecimiento espiritual, las experiencias estéticas, la recreación y el turismo (MEA, 2005). Si bien los servicios ecosistémicos facilitan la toma de decisiones en materia de conservación, su complejidad al referir a procesos sociales y ecológicos complejos dificulta su análisis (Villamagna et al., 2014). Su identificación en los discursos brinda pistas para reconstruir los lenguajes de valoración de los actores en los conflictos ambientales.

Los valores a los que apela cada actor para definir a la naturaleza o el ambiente no necesariamente son de tipo económico, sino que entran en juego otros valores diversos como los estéticos, morales, ecológicos y sagrados (Martínez-Alier, 2004). Así mismo, estas diferentes concepciones establecen una disputa sobre lo que se entiende por desarrollo e incluso por democracia (Svampa, 2013). En este trabajo, se focaliza en los lenguajes de valoración de la prensa digital, considerando que los medios de comunicación son un actor clave en los conflictos ambientales en la medida en que visibilizan o no a los actores implicados, pero también por la forma la que encuadran la realidad social (Huaman, 2013). Encuadrar es

seleccionar algunos aspectos de la realidad que se percibe y darles más relevancia en un texto comunicativo, de manera que se promueva una definición del problema determinado, una interpretación causal, una evaluación moral y/o una recomendación de tratamiento para el asunto descripto (Entman, 1993, citado en Aruguete, 2011, p. 70).

En la prensa informativa es posible identificar cinco encuadres: conflicto, interés humano, consecuencias económicas, moral y atribución de responsabilidad (Semetko & Valkenburg, 2000).

Para analizar el corpus seleccionado, se tomaron en cuenta análisis previos sobre la producción de noticias ambientales. Entre ellos, González Alcaraz (2013) indica que las cuestiones ambientales ocupan un lugar menor y esporádico frente a otros problemas de tipo económico, político y social. Así mismo, su producción se encuentra apegada a los reclamos, denuncias y al carácter fatalista o de desastre ambiental que dota al problema de espectacularidad. Además, el autor señala que esta producción se vincula a un tipo de racionalidad antropocéntrica, bajo la cual la cobertura de temas ambientales es parte de la agenda periodística si los mismos impactan sobre los intereses o necesidades humanas. A estos elementos, se suma el determinante económico que impide que se publiquen ciertos temas, ya que los medios dependen de empresas para obtener pautas publicitarias. Desde otra perspectiva del análisis de artículos de medios gráficos, Yannielo y Andrinolo (2019) señalan el tono imperativo y de reclamo acompañado de premisas negativas a modo de diagnóstico que se plantean en los titulares de las editoriales. Por ejemplo: "Se debe controlar la contaminación", "es urgente sanear los arroyos" (p. 253). Ahora bien, ¿ qué otros criterios intervienen en la cobertura del conflicto por el desarrollo inmobiliario en la RBPAMC?

Estrategia metodológica

La importancia de abordar discursos ambientales radica en que consiguen traducirse en políticas ambientales y estas pueden referir al ambiente o a reconfiguraciones de poder (Spiric & Ramirez, 2019). Para ello, el Análisis Crítico del Discurso (ACD) y análisis de contenido, resultaron técnicas óptimas para arribar al objetivo de este trabajo. En términos generales, desde el ACD el discurso es entendido como una forma de acción social. Desde una postura crítica y multidisciplinaria permite problematizar las desigualdades sociales que se desafían o reproducen tanto el texto como en el habla (Van-Dijk, 2017).

Siguiendo a Navarro y Diaz (1995), el análisis de contenido es una técnica que debe pensarse como mecanismo para producir preguntas y no respuestas, en vista a desestabilizar la legibilidad inmediata del texto. En este sentido, el contenido no se encuentra localizado dentro del texto sino fuera de él "en un plano distinto en relación con el cual ese texto define y revela su sentido" (p. 180).

Para arribar al objetivo planteado se construyó un corpus de 58 noticias periodísticas de los medios digitales 0223 y Qué Digital de la ciudad de Mar del Plata y El ciudadano de Mar Chiquita, publicadas entre los años 2015-2022 (véase tabla 1). Este último registra actividad desde el 2013 -con archivo digital desde el 2020- y Qué Digital desde el 2014. No se hallaron datos respecto al año de fundación del diario digital 0223.

Tabla 1 Corpus de noticias periodísticas utilizadas

| Cantidad de artículos utilizados | |||

|---|---|---|---|

| Año | 0223 | Qué Digital | El Ciudadano de Mar Chiquita |

| 2015 | 4 | 2 | - |

| 2016 | 3 | - | - |

| 2017 | 2 | 1 | - |

| 2018 | 2 | - | - |

| 2019 | 12 | 3 | - |

| 2020 | 5 | - | 8 |

| 2021 | 5 | - | 10 |

| Total | 33 | 6 | 18 |

Fuente: elaboración propia.

La exploración de noticias se realizó en buscadores de los sitios web de distintos diarios locales y en la plataforma Google, lo cual permitió seleccionar los medios considerados en este trabajo al incluir solo noticias con referencia directa al conflicto. Se rechazaron noticias que reseñan otras problemáticas de la RBPAMC o al partido de Mar Chiquita. Con este criterio se dejó por fuera del corpus al diario La Capital, diario hegemónico de la zona, ya que no se hallaron noticias que den cuenta de su cobertura del conflicto.

De acuerdo con los lineamientos teóricos mencionados, se realizó una problematización de las fuentes seleccionadas atendiendo al proceso comunicativo que subyace en las mismas. Para ello, fue necesario analizar las fotografías que acompañan a las noticias, pues estas permiten identificar encuadres noticiosos de acuerdo con la relación entre los elementos fotografiados e influir en la percepción social de los temas (Muñiz et al., 2006). Además, conllevan efectos cognitivos y afectivos sobre el público generando confiabilidad en la información por el peso que tiene la imagen como copia fiel de la realidad (Muñiz et al., 2006) y su rapidez en la comprensión y memorización por parte del lector (García Herrero & Navarro Sierra, 2020).

Para su análisis se elaboró una matriz que partió de las consideraciones metodológicas de Mauad (2005). Esta herramienta facilitó el estudio de los aspectos de la forma del contenido atendiendo en especial al tema retratado y sus elementos de expresión -tamaño, encuadre, nitidez-. Además, se recuperaron consideraciones de Bourdieu (1998) y Barthes (1980) que favorecieron una lectura semiológica atenta a las particularidades del contexto de circulación de las imágenes influenciado por el conflicto. En esa perspectiva, se considera que los significados de las fotografías son relacionales y contextuales. Es decir, dependen de la situación en la que se presentan y de las relaciones que mantenemos con ellas (Soto Ramírez, 2015).

Resultados y discusión: lenguajes de valoración en la prensa digital

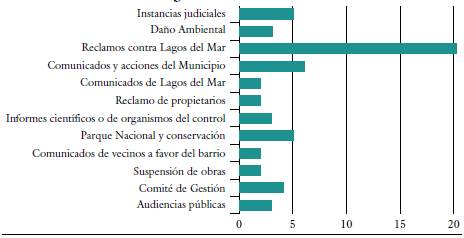

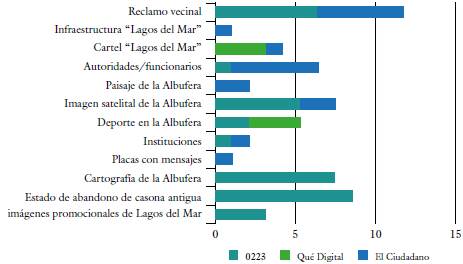

Entre los temas recurrentes de las noticias sobresalen los reclamos vecinales contra Lagos del Mar, comunicados y acciones del municipio de Mar Chiquita, y acciones judiciales. En menor medida, se encontraron noticias referidas a informes de científicos o vinculadas a la temática de conservación (véase figura 2). En las fotografías, mayoritariamente se hace referencia a los reclamos vecinales o se presentan imágenes satelitales o cartografía para hacer referencia a la RBPAMC (véase figura 3). De la misma manera, se registra una fotografía del estado de abandono de una casona antigua en ocho noticias del medio 0223 en distintos momentos del conflicto. Este punto será retomado en el apartado siguiente.

Fuente: elaboración propia.

Figura 3 Temas generales de las fotografías que acompañan a las noticias

Respecto a el análisis del título, copete y contenido de cada noticia se registran algunos puntos mencionados en el marco teórico. A nivel general, la mayor cantidad de noticias menciona los reclamos vecinales contra la instalación del barrio a partir de distintas movilizaciones realizadas. El carácter fatalista también se registra en los titulares con afirmaciones como "la laguna en peligro", "riesgos sobre la laguna", "ecocidio en el barrio Lagos del Mar". Se afirma, también, el daño ambiental recuperando informes científicos o relatos de especialistas del área de las ciencias naturales.

Diario 0223

En cuanto a la caracterización que se ofrece sobre los actores, en algunos casos, los titulares de 0223 refieren a los actores movilizados como ambientalistas o vecinos, y en otros, como ambientalistas y vecinos para referir a reclamos mayores, por ejemplo, en las instancias en que se recurre a la justicia o autoridades como el intendente o gobernador/a.

En cuanto a el municipio, afirma en un titular que no existe decisión del intendente de reflotar la obra y al mes siguiente otros titulares afirman su apoyo para la creación y firma de convenio para que la RBPAMC forme parte del Parque Nacional Mar Chiquita-Faro Querandí.

Respecto a los empresarios, se alude a ellos como desarrolladores inmobiliarios o Lagos del Mar.

Se registra que todos los actores encuentran en este medio un espacio donde expresar sus posturas en las distintas etapas del conflicto, ya sea a través de entrevistas o de la publicación de comunicados o gacetillas de prensa. No obstante, al analizar las fotografías que acompañan a las noticias, se registra una postura que apunta a reforzar la idea de que las obras de Lagos del Mar recuperarían un lugar abandonado, coincidiendo de esta manera con el relato de los desarrolladores inmobiliarios, quienes afirman que su objetivo es "recuperar y poner en valor ese lugar en estado de abandono, mediante un desarrollo inmobiliario que prevé programas de gestión, protección y monitoreo ambiental, para asegurar un desarrollo sustentable" (De las Carreras, 2017, p. 8). Por ejemplo, es notoria la utilización de fotografías promocionales del barrio y la imagen de una casona abandonada con epígrafes como "La casona que el emprendimiento recuperaría para espacio común del barrio privado", aún en los momentos más intensos del conflicto (véase figuras 4 y 5). En estos casos, las fotografías no hablan por sí solas, sino que necesitan de la nota al pie de foto para su interpretación. En esta línea, García Herrero y Navarro Sierra (2020) señalan que la nota al pie de foto resulta indispensable para conocer elementos que no muestran las fotografías tales como el tiempo, lugar, evento o significado.

Otras fotografías utilizadas en 0223 son las imágenes aéreas de la RBPAMC, las cuales brindan una idea de su magnitud, se aprecia un entorno natural, pero también cierta lejanía que no permite observar las actividades que allí se realizan (figura 5). Algo semejante ocurre con una imagen satelital intervenida que incluye una división por parcelas y es presentada como ilustración en algunas ocasiones. Del análisis de esta fotografía, se desprende que su utilización opera como imagen publicitaria del barrio, aun cuando se denuncia en los titulares el impacto del desarrollo inmobiliario, por ejemplo, "La laguna en peligro: por las obras de un barrio privado, constatan daño ambiental". Esta fotografía da cuenta de un espacio ya intervenido previamente por la acción humana, con un espejo de agua artificial y delimitaciones espaciales que dejan ver un área de dominio privado (figura 6). Esta imagen es presentada en un mapa en 0223 y en diversos sitios inmobiliarios que promocionan el proyecto.

Diario Qué Digital

Qué Digital registra menor cantidad de noticias sobre el conflicto. Este punto podría deberse a que se trata de un medio más pequeño y de tipo cooperativo de una localidad que no pertenece al partido de Mar Chiquita. No obstante, las noticias refieren a instancias judiciales en las que se expresa la posición y accionar del municipio, y las definiciones que debería establecer el gobierno provincial. Los relatos del municipio son citados entre comillas, y en ellos, se expresa la decisión de respetar los fallos judiciales.

Se registraron solo dos fotografías repetidas en seis noticias. Una de ellas muestra una visión de la reserva desde la posibilidad de recreación. Al considerar la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA, 2005), los servicios ecosistémicos culturales son la categoría con la cual se clasifican las experiencias que brindan los ecosistemas naturales en beneficio directo sobre las sociedades. En este caso, la imagen registra la recreación en el área a partir del kitesurf (figura 7). De alguna manera, este servicio estaría en peligro con la construcción del barrio.

La forma la que está tomada la fotografía del cartel de la firma Lagos del Mar (figura 8), con un fondo gris, connota un sentido de porvenir negativo. Cabe destacar que en Qué Digital no se registraron fotografías vinculadas a las características ecológicas o a la diversidad biológica de la RBPAMC. Estos puntos pueden vincularse a la consideración de González Alcaraz (2013)), quien señala que los temas ambientales entran en la agenda periodística cuando se visualizan los impactos en los intereses o necesidades humanas. En términos generales, del análisis de las noticias se desprende un posicionamiento en contra del barrio y la exigencia de definiciones a nivel provincial, desligando de cierta manera a la gestión municipal.

Diario El Ciudadano de Mar Chiquita

El Ciudadano de Mar Chiquita registra en el periodo 2020-2021 un total de 18 noticias sobre el conflicto. Por un lado, hacen referencia al municipio -principalmente hacia el intendente- con titulares como "Presunto apoyo de Paredi", "Mientras el Municipio no manifiesta una postura y deja todo librado a la justicia piden saber la posición de Paredi", "Sin representantes del Municipio se desarrolló la reunión del Comité de Gestión". Los vecinos que llevan adelante los reclamos se caracterizan en los titulares y el contenido como vecinos en alerta y vecinos de la costa. Esta última categoría marca una clara distinción con las localidades del partido que se encuentran alejadas de la costa y se caracterizan por el desarrollo de actividades rurales. En cuanto a los empresarios, se les menciona como desarrolladores inmobiliarios de un barrio ilegal que alteraría el curso natural de la Laguna de Mar Chiquita, proceso caracterizado en un titular como "Depredación inmobiliaria sobre la Albufera".

Al analizar las fotografías se registra que la mayor cantidad refiere a los reclamos vecinales, con énfasis en los mensajes y los nombres de las asambleas (No al barrio ilegal, Somos Reserva). Cinco fotografías registran a funcionarios del Partido de Mar Chiquita y a representantes de diversos organismos. Los planos medio corto de las personas fotografiadas imprimen un carácter mayor de denuncia y acercamiento hacia ellos, a quienes se les adjudica responsabilidades directas sobre la gestión del conflicto y de la reserva en general. Se trata de un aspecto clave al tratarse de un medio local de un lugar pequeño, que claramente se posiciona en contra de la instalación del barrio, considerando la importancia de una conservación de la reserva sin urbanización, tal como se expresa en el contenido de las noticias. Este punto coincide con lo hallado por García Herrero y Navarro Sierra (2020), quienes señalan que en las noticias de medios españoles referidas al cambio climático, las imágenes de figuras políticas desde angulares próximos a la visión humana buscan generar cercanía y grandiosidad.

Las fotografías sobre el área natural protegida merecen una mención especial. En este medio, solo cuatro poseen elementos naturales de las cuales dos son tomas aéreas. No se registraron fotografías de paisaje turístico o urbano. Como se observa en las figuras 9 y 10 hay elementos propios del paisaje natural, las aves son protagonistas y se incluye una marca de agua con el nombre del diario. Nos brindan una pista sobre una de las características más distintivas de la RBPAMC al tratarse de un importante sitio de alimentación de y descanso para aves migratorias.

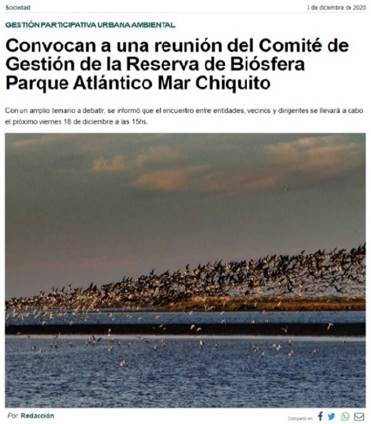

De igual forma, es importante mencionar que en las noticias vinculadas al Comité de Gestión la volanta, refiere a un tipo de gestión participativa. Es decir, un modelo de gestión de abajo hacia arriba en el que diversos actores de la sociedad civil son partícipes de las decisiones. Es aquí donde hallamos pistas para entender la postura de este medio en el conflicto por el barrio privado. Al momento de la salida transitoria al conflicto con la firma del convenio para la creación del Parque Nacional, se afirma en un titular la posibilidad de preservar las reservas naturales sin necesidad de construir en medio de la naturaleza.

Consideraciones finales

En términos generales, el conflicto por el desarrollo inmobiliario en la RBPAMC cobró repercusión en los medios durante el periodo 2015-2021, de manera principal en 0223 y los últimos dos años en El Ciudadano de Mar Chiquita. A juzgar por la sección en la que se publican las noticias y sus volantas, los medios considerados en este trabajo ubican al conflicto como un problema social y político. Así mismo, se registra la repercusión pública del problema, que trasciende la escala local no solo en la demanda de respuestas y gestión del conflicto, sino también en políticas ambientales de alcance nacional como es la figura de Parque Nacional.

A modo de cierre, se concluye que los lenguajes de valoración de cada diario difieren entre sí y conllevan a diferentes implicancias en el marco del conflicto por la urbanización. Por un lado, del análisis del corpus periodístico se registró que el medio 0223 presenta una postura a favor del barrio, con lenguajes de valoración vinculados principalmente a lo estético y cultural, al sugerir desde las imágenes la puesta en valor de un lugar abandonado por parte de los desarrolladores inmobiliarios. Por otro lado, Qué Digital y El Ciudadano de Mar Chiquita mantienen una postura en contra durante el periodo considerado, pero se registran distintas valoraciones. En Qué Digital, la valoración se construye con base en los beneficios que los humanos obtienen de la reserva, en concreto, beneficios culturales desde el esparcimiento y recreación. En el caso de El Ciudadano de Mar Chiquita, al otorgamiento de responsabilidades directas a funcionarios locales, se suma un pedido de gestión que altere lo menos posible el estado natural de la reserva. Aquí, la valoración sobre la RBPAMC se construye de acuerdo a la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad local, registrado especialmente en el seguimiento de las movilizaciones y reclamos vecinales, pero también en el pedido expreso en la volanta de las noticias, en las que se halla un tono de denuncia hacia al municipio y reclamo por una preservación y cuidado de la RBPAMC.

En general, los aspectos cromáticos de las fotografías denotan cierta negatividad para referir al conflicto. Sus cualidades en cuanto a composición solo se observan en Qué Digital y se trata de fotografías de su archivo. En el resto de los medios son imágenes de poca calidad, pixeladas o recuperadas de fuentes publicitarias o periodísticas.

Mientras que en las noticias que afirman el daño ambiental se utilizan fotografías aéreas o mapas que no expresan el conflicto territorial, es en las imágenes de las movilizaciones que se hallan pruebas del conflicto. Como un actor más, los medios elaboran a partir de estas imágenes una narrativa del conflicto ubicando como actor principal a los vecinos que reclaman en contra de la instalación del barrio privado.

La potencialidad del análisis de la imagen permitió complementar el Análisis Crítico del Discurso, y sobre todo, descifrar los posicionamientos ocultos de los medios, es decir, aquellos sentidos no expresados en el contenido textual de las noticias. Si consideramos que las imágenes siguen atadas a ser una copia fiel de la realidad, llama la atención las escasas fotografías sobre los atributos ecológicos, biológicos y estéticos del área protegida. Los medios considerados no presentan un imaginario de naturaleza romántica o salvaje, sino una naturaleza antropizada que es necesario preservar o recuperar y poner en valor en principio desde valores culturales.

Ahora bien, ¿los sentidos hallados en este trabajo pueden diferir con los que codifique el público receptor?, ¿qué otros actores comparten los discursos aquí identificados? Queda para futuras investigaciones indagar en las coaliciones discursivas que se generan al calor del conflicto, y en la posibilidad de que los discursos se institucionalicen mediante políticas de conservación.