Uno de cada siete habitantes del planeta tiene entre 10 y 19 años 1. Si bien es cierto que en la adolescencia la mortalidad tiene una baja incidencia, el inicio de la vida sexual enfrenta al joven con las infecciones de trasmisión sexual (ITS) y el embarazo no deseado, situaciones que causan mayor impacto en los países más pobres 1. En EE. UU. la mitad de las its se presentan en jóvenes pobres 2. En Colombia, en 2013, en una muestra de 1 200 adolescentes, la prevalencia fue de 15,3% 3. En el mundo, la mitad de las infecciones por VIH se presenta en adolescentes pobres 4.

El embarazo entre 15 a 19 años se presenta en pobres de África en 143/1000. Latinoamérica 120/1000 5. En Colombia y a pesar de un descenso sostenido está en 174/1000 6. Se calculan 46 millones anuales de abortos inducidos en el mundo, siendo 20 millones ilegales 7, practicándose en un 16% en adolescentes. Los inseguros ocasionan 1 muerte de cada 8 jóvenes en África 8. En Colombia 1 de 10 mujeres abortaron (ENDS 2015). En Brasil de calcula que entre 17% y el 40% de embarazos de adolescentes culminan en aborto 9.

El debut sexual se presenta a los 16,1 años en hombres y 17,7 años en mujeres 6. Las adolescentes más pobres inician más tarde con menos protección 10. En EE. UU., el 43% de los hombres entre los 15 y los 19 años ya tuvieron relaciones sexuales 11.

Sabemos que los determinantes sociales 1 y el conocimiento influyen en la toma de decisiones 12 de sexualidad. En Colombia 24% de los adolescentes no reconoce las manifestaciones de las ITS 6, 87% no identifican el ciclo menstrual y dudan sobre la protección del condón 13, a pesar de reconocer el VIH 14. El 50% de adolescentes no usaron condón en su última relación 6. Macyntere 15 explica el dilema entre deseo y autorregulación.

Respecto a quien ha de educar a los jóvenes, la ENDS 2015 6 encontró que 80% de los padres quieren la responsabilidad de abordar la sexualidad de sus hijos. En el 2012 16 Gonzalez encontró que 27% así lo hicieron, siendo el colegio responsable del 37%. Nelson 17 y Fernandez 18 insisten en confrontar educación con realidad vivencial. Kabra 19 integra a padres y colegios y Macyntere 15 insiste en abordar emotividad juvenil 20.

Los servicios de salud 21,22 muestran un déficit en esta responsabilidad, tal vez como consecuencia de las dificultades del sistema de salud colombiano 23, perdiéndose la utilidad de una consulta personalizada.

Este trabajo unió colegios con facultades del área de la salud, explorando intervenciones que permitan entender las realidades de los adolescentes. El objetivo es presentar y discutir las prevalencias de comportamientos, actitudes y prácticas en sexualidad obtenidas durante cinco años (2011-2015) en el Programa Integral de Promoción en Salud del Adolescente (PIPSA) de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, esperando que su análisis permita fortalecer intervenciones necesarias para promover la protección.

MATERIAL Y MÉTODOS

Tipo de estudio: Descriptivo observacional.

Población: Durante cinco años se encuestó un promedio anual de 319 adolescentes, pertenecientes a cuatro colegios públicos de la localidad de Suba (uno de los colegios se retiró pasado el primer año) que aceptaron formar parte de una intervención educativa (PIPSA) basada en talleres, a medida que iban avanzando en los grados escolares (de séptimo a undécimo), apreciándose que, al menos cada año, se retiraban o llegaban nuevos estudiantes en cada colegio (30%-50%). Se explicó el programa a adolescentes, padres y profesores. Cada padre firmó el consentimiento autorizando la participación.

Variables

Se usaron 264 variables relacionadas con aspectos psico-sociales. Para esta investigación se analizaron las concernientes a sexualidad clasificadas en conocimientos, comportamientos y actitudes. Se indagaron: edad, sexo, estrato socioeconómico (clasificado de 1, condición socioeconómica más baja, a 6). De conocimientos: Sobre el ciclo menstrual, mediante un caso donde se pidió identificar días de riesgo de embarazo, día de ovulación y uso de la pildora del día después ante riesgo de embarazo. Sobre el uso del condón, si cree que protege contra el VIH ("Sí y está seguro"; "Sí, pero no está seguro"; "No lo cree" y "No sabe"). Sobre planificación, si ha recibido información ("Sí y la entendió"; "Sí, pero quedó con dudas", y "No ha recibido"), y de quién la ha recibido, pudiendo elegir una o varias opciones (colegio, padres, médico o enfermera, por su cuenta y/o amigos o, "No ha recibido"). De comportamientos: si ha tenido relaciones sexuales, si usó protección tanto en la primera como en la última relación sexual. Se preguntó: si ha estado en situación de embarazo o aborto, diferenciando hombre (su pareja) o mujer. De actitudes: si cree que padres aceptarían que planificara ("Sí lo cree", "No lo cree", "No sabe"), la percepción del aborto ("Es un pecado", "Es una opción que cada decide", "No tiene opinión"), la decisión de abortar si estuviera embrazada (o su pareja)

RESULTADOS

Los adolescentes recibieron información sobre planificación del colegio (37%, n=977), los padres (27%, n=72 5), el médico o enfermera (12%, n=305), se informaron por su cuenta (11%, n=290), los amigos (7%, n=178) y, un 7% (n=185) dijo no haber recibido información. (Tabla 1 y Tabla 2).

Tabla 1 Características sociodemográficas y percepción de ánimo de adolescentes escolarizados de séptimo a undécimo grado, 2011-2015 (Bogotá)

Tabla 2 Conocimientos, comportamientos y actitudes en torno a sexualidad de adolescentes escolarizados de séptimo a undécimo, 2011-2015 (Bogotá)

La menarquia se dio, en promedio, a los 11,9 años y la primera polución a los 12,3 años. De los que afirman haber tenido relaciones sexuales, el 44% (n=n8) la planearon. El 70% (n=219) tuvieron la primera relación sexual con su pareja, 20% (n=63) con un amigo(a) y 0,7% (n=11) con un familiar. El 23% (n=70) afirman haber tenido más de una pareja sexual el último año

10 afirmaron estar (o sus parejas) en situación de embarazo. Un caso en séptimo (mujer, prevalencia del 0,2%), dos casos en octavo (hombres, cuya pareja está embarazada, prevalencia del 0,9%), ningún caso en noveno, dos casos en décimo (hombre y mujer, prevalencia del 1,3%) y cinco casos en undécimo (dos hombres y tres mujeres, prevalencia del 2,6%).

En torno al aborto, hubo un caso en séptimo (mujer, prevalencia del 0,2%); un hombre (pareja) y una mujer en octavo (prevalencia del 0,9%); un hombre (pareja) en noveno (prevalencia del 0,5%); dos hombres (parejas) y una mujer en décimo (prevalencia del 1,3%) y, dos hombres (parejas) y una mujer en undécimo (pre-valencia del 1,6%).

El 85% (n=1360) afirmó que la razón principal para tener relaciones sexuales es el amor y un 12% (n=190) contestó que el placer. El 39% (n=123) dijo sentirse feliz luego de la primera relación y el 5% (n=16), triste.

La Tabla 3 muestra las regresiones de los odds ratios significativos al comparar la diferencia por sexo de las variables de conocimiento, comportamientos y actitudes. La variable "Luego de la primera relación sexual se sintió...", feliz versus triste, obtuvo un OR de 17,1 (IC 95% 2,1133) de hombres que se sintieron felices (Tabla 3) por cada mujer que así se sintió.

DISCUSIÓN

Esta investigación enfrentó al sesgo de información eliminando 238 registros por encontrar incongruencias. Por no diferenciarse los nuevos estudiantes que ingresaron a lo largo de los años que duró el proyecto, el estudio no permite hablar de una cohorte homogénea; aun así, las prevalencias encontradas y la experiencia del acompañamiento que se logró hacer pueden fortalecer programas futuros.

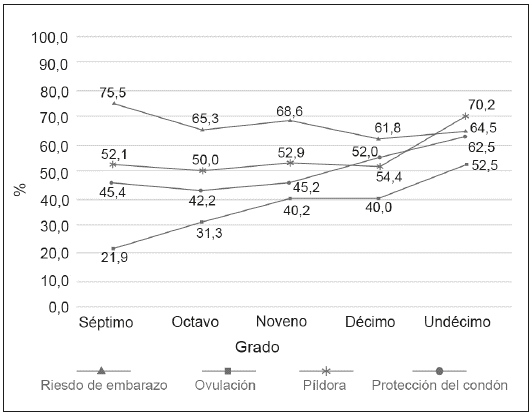

La Figura 1 expone las prevalencias en las variables de conocimiento. González (2006) 13 identificó porcentajes similares (67%) de reconocimiento del ciclo menstrual. ¿Por qué no se alcanza un 100% al finalizar secundaria? Sin duda se falla en cómo se trasmite el conocimiento. Chandra 24 expone, además, que las madres pueden trasmitir conceptos errados, y por ello Haennegan 25 insiste en el papel del colegio.

Las relaciones sexuales en esos adolescentes se han incrementado (Tabla 2) 24% versus 17% en el 2006. La figura 2 muestra que 62% de jóvenes de once creyeron en protección del condón versus 30% en el 2006 13.

La Figura 3 expone más protección en última relación versus la primera y más de lo hallado en el 2006 13 cuando en población similar se alcanzó un 30% de protección en primera relación. De hecho, se logró más protección que la referida por la ENDS 2015 que alcanzó 56% de protección en última relación versus 59% (Tabla 2). La explicación que ofrecemos es que el programa contribuyó. ¿Por qué no se protegen todos? Se ha explicado que el no uso puede ser por falta de acceso y por vergüenza de comprarlo 26, por considerar que es dudar de la pareja, por asociarlo con "suciedad" 27 o por creer que solo es útil para relaciones pene-vagina, no en las pene-anales 28.

En este estudio un 39% de los adolescentes dijo sentirse bien luego de la primera relación sexual (56% normal y 5% tristes). Ott 11 describe la importancia de indagar sobre emotividad para acercarnos a entender.

Dado que ninguno de los colegios reportó situaciones de embarazo, los hallazgos de 2,5% en once versus 4% en el 2012 6 se podrían interpretar como situaciones que se resolvieron fuera del colegio (aborto o, en el caso de los hombres, sus parejas no estaban en estos colegios). Una posibilidad para enfrentar esta problemática es asegurar el entendimiento del funcionamiento de la píldora del día después y de las situaciones en que se debe emplear 29 a lo largo de la adolescencia (Tabla 2). Además, abrir consejerías a cargo de estudiantes del área de la salud debidamente preparados 30,31 para promocionar el sexo seguro 4,15, entendido como consensuado, dialogado y protegido 32.

Fortenberry 33 propone analizar junto con los adolescentes esas situaciones comprometedoras para enfrentarlas de manera responsable.

Las percepciones acerca del aborto (pecado en un 43%) fortalece la posición de Patrick 34 de cómo la religión puede ser protectora contra esa práctica.

Se encontró que es el colegio el principal responsable de la educación sexual (promedio 37%) porcentaje parecido al encontrado en 2006 (38%) en poblaciones similares (13), seguido por los padres (27%), situación que poco ha cambiado (31% en 2006), tal vez porque no están preparados. Uribe 35 menciona que algunos padres hablan (y no oyen). Davis 36 que, en las familias más pobres, los padres, por sus trabajos, disponen de menos tiempo para comunicarse con la familia.

Este trabajo busca promover intervenciones que impulsen una sexualidad responsable en los colegios. Macyntire 15,39 hace un llamado para oír a los jóvenes en torno como viven su sexualidad, donde expresen las vivencias de afectividad, emotividad, amor y ellos propongan las conductas protectoras. Además de proyectos compartidos fijo por padres y profesores, incluso otros sectores 1. Cordova 37 expone como en Bolivia se unen los colegios con el servicio de salud a través de consejerías, integración muy efectiva 22,31,37.

La Tabla 3 muestra cómo la mujer cree menos en la protección del condón. Bell 38 lo explica con lo que ha denominado la "masculinidad hegemónica", donde el hombre es quien habla y sabe del condón. No se encontraron las diferencias en torno conocimientos y comportamientos halladas en 2006, tampoco en la percepción del aborto. Proponemos hipotéticamente que el hombre y la mujer se están igualando, al menos en estos colegios.

En resumen, esta investigación permite observar los cambios en la sexualidad a lo largo de la secundaria, haciendo notar déficits en reconocimiento del ciclo menstrual 24,25, un alarmante problema en torno al uso del condón 14,26, y que en el colegio se debe insistir en la píldora del día después 29; los casos de embarazo y aborto informados así lo atestiguan. Evidencia que los adolescentes perciben en sus padres un mayor entendimiento 2 y que los programas deben indagar más sobre la sexualidad del adolescente, ampliando el enfoque de riesgo que le ha dado la salud pública, por refuerzos del mundo afectivo emotivo 15,33,37-39.

Programas como este, deben seguir realizándose, publicando lo hecho para que otros puedan replicar y mejorar la experiencia, como lo indica la Organización Mundial de la Salud (OMS) 19, donde insisten en métodos que permitan entender el mundo afectivo y emocional de los adolescentes 39. Con base en la experiencia vivida y lo revisado, se deben incluir consejerías 29 para que los jóvenes puedan, individualmente o en pareja, consultar situaciones concretas. También deben involucrar a los padres, ofreciéndoles una visión de esos temas que, de seguro, ellos en su adolescencia no vivieron 36, presentándoles las realidades de estas prevalencias 17 y, a los profesores, para obtener mejores resultados y de igual forma unir colegios, con universidades forma parte del trabajo intersectorial que promulga la APS. Este es un ejemplo