Introducción

En el panorama global, las identidades políticas, partidistas e ideológicas vienen en caída debido a la incapacidad -de las instituciones políticas tradicionales- de agrupar singularidades y nuevas formas de relacionamiento identitario que, paradójicamente, son producto de la defensa de la pluralidad en el modelo democrático (Bein, 2022). Esta realidad ha marcado un precedente en la historia política contemporánea, pues no solo propone un rompimiento del confrontamiento bipolar de una política ideológica tradicional, entre izquierda y derecha, sino que también condiciona la configuración y acción de las organizaciones partidistas, el comportamiento del electorado y el entendimiento mismo de las relaciones políticas y de representación.

No obstante, la división ideológica del escenario político, tal como lo planteaba Norberto Bobbio (2014), continúa representando una categoría de análisis operativa relevante y que, a pesar de las dinámicas globales mencionadas, juega un rol activo dentro del estudio de las ciencias políticas y la construcción de narrativa de diversos actores políticos.

Estas condiciones coyunturales, sumadas al desarrollo tecnológico y la mutación acelerada del relacionamiento social y político, han hecho que las campañas electorales en América Latina y el mundo sean cada vez más complejas, sofisticadas y usuarias de herramientas y estrategias más profesionales para la consecución de objetivos electorales. Esto debido a la imperante inclusión de nuevas tecnologías aplicadas a los medios de comunicación, la actualización de dinámicas de organización interna de los partidos políticos y la consideración de las transformaciones de un electorado altamente polarizado (Han, 2022; Dávila, 2020).

Particularmente, el sistema político colombiano ha radicado, durante las últimas décadas, diversas transformaciones institucionales y de participación política. Estas transformaciones se ven representadas y son consecuencia de diferentes hitos históricos, tales como la apertura democrática, posterior a la promulgación de la Constitución Política de 1991; las diferentes reformas electorales hechas en el siglo XXI; y el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC (Restrepo-Echavarría et al., 2021; Arango, 2015; Batlle & Puyana, 2013). Estos procesos históricos, enmarcados en un contexto global de desafección política y deslegitimación de los partidos políticos en la región, han generado un cambio de la cultura política y las lógicas propias de la participación electoral de candidatos y electores.

Prueba de esto son los resultados de la elección presidencial de 2022, que se convierte en un momento clave de la historia colombiana, pues no solamente representa una etapa de normalización de los programas y la legislación posterior al acuerdo de paz de 2016, sino que se elige a Gustavo Petro Urrego como presidente de Colombia, el candidato representante de diferentes grupos de izquierda en Colombia. Esta campaña y elección se da como resultado de diversas razones, entre las cuales se resalta una fatiga evidente con la corriente política asociada con el expresidente Álvaro Uribe y con el statu quo de la clase política nacional, un desencanto con las dinámicas partidistas, la priorización de figuras políticas personalizadas y una latente indignación popular, proveniente de la acción del Estado frente a diferentes problemáticas sociales, económicas y políticas, también agudizadas por la pandemia de la Covid-19, que llevaron a varios momentos de movilización social entre 2019 y 2021 (Botero et al., 2023; Wills Otero, 2023).

Dadas estas condiciones, este estudio se pregunta por la evolución de las estrategias de profesionalización de las campañas presidenciales de izquierda en Colombia y el impacto que esta tiene en la consolidación de un proyecto ideológico y electoral de estas características. Como hipótesis, se plantea la existencia de una transformación de la profesionalización de campañas de izquierda en Colombia, haciéndose evidente en la adopción de estrategias profesionalizadas -utilizadas comúnmente por candidaturas de derecha y centro-derecha- y en la utilización de novedosas lógicas de las campañas políticas modernas en un entorno de actualización mediática permanente, el distanciamiento de las prácticas partidistas tradicionales y la utilización de estrategias estandarizadas para formular proyectos electorales.

El aporte al que apunta este ejercicio investigativo es demostrar el impacto de la profesionalización de campañas en la estandarización de herramientas, acciones y estrategias, atravesando incluso las diferencias entre corrientes ideológicas. Esto para contribuir al estudio de la comunicación política y los fenómenos electorales con un enfoque en los elementos técnicos para la formulación y construcción de campañas en Colombia.

Para ello, este texto se compone de un marco conceptual en el que se realiza un acercamiento a las definiciones de izquierda y lo que ellas implican en un país como Colombia. Después, se expone el apartado metodológico presentando el Indicador de Profesionalización de Campañas Electorales (INPRO), que sirve para medir la profesionalización en las campañas electorales seleccionadas. En tercer lugar, se esbozan los resultados más significativos obtenidos en este análisis comparado de casos, concluyendo con las ideas y reflexiones finales producto del ejercicio investigativo.

Marco teórico

La profesionalización de las campañas electorales se refiere a la transformación y estandarización de las técnicas y estrategias utilizadas en la planificación, ejecución y evaluación de las campañas políticas. Este proceso implica la adopción de métodos y herramientas profesionales y especializadas para maximizar la eficacia de las campañas electorales. La profesionalización de las campañas se enmarca en todos los cambios y transformaciones políticas del siglo xx, principalmente como resultado de la aparición de las nuevas tecnologías de la información y su efecto sobre el debate, el discurso político y las diferentes estrategias de búsqueda, ejercicio y mantenimiento del poder (Castells, 2009).

Estudios de autores como Swanson y Mancini (1996), Norris (2001), Blumler (1990), Rospir (1999), Plasser y Plasser (2002), Maarek (2009), Kavanagh (2004), Orejuela (2006) y Díaz (2012) defienden la idea de que el fenómeno de la profesionalización de las campañas electorales tiene su origen en los comicios norteamericanos, en donde las campañas se caracterizan por su alta competencia y, también, por su innovación, al centrarlas en los medios de comunicación.

Orejuela (2006) y Holtz-Bacha (2002) afirman que la profesionalización hace referencia al proceso de transformación, influencia y similitud que se da en las actuales campañas electorales. Dicho calificativo de profesionalización nace de la modernización de las campañas, pues al incorporar los medios de comunicación como pieza clave en los procesos electorales y la complejidad de las dinámicas propias en los sistemas políticos y jurídicos, se hace necesario la intervención de expertos que dirijan las estrategias de campañas, no solo en el ámbito de la comunicación y elaboración de mensajes en un entorno de cambios sociales, sino también en aspectos organizacionales propios de las campañas políticas.

No obstante, cabe aclarar que la profesionalización -como fenómeno evidente en modelos democráticos establecidos y recientes (Gregor & Eibl, 2023; Lisi, 2013)- puede tener impactos diferenciados en los sistemas políticos, electorales y de partidos políticos. Esto resulta clave al entender la profesionalización como el proceso de agrupación de características, no taxativas, de realización de campañas electorales, que responde a diversos elementos, prácticas, herramientas, comportamientos y estrategias de campaña en permanente actualización (Nord, 2023).

La profesionalización de las campañas electorales, en sistemas del sur global, altamente personalizados y con organizaciones democráticas recientes (Sharma, 2024; Gregor & Eibl, 2023; Lisi, 2013; Strömbáck, 2009), tiene un impacto significativo tanto en los sistemas de partidos políticos como en el interior de estos. Crespo, Garrido y Riorda (2008) señalan que las causas de la aparición de este fenómeno en la política pueden atribuirse al declive de la perspectiva tradicional de los partidos y su papel a la hora de seleccionar los candidatos; el surgimiento de un sistema de medios de comunicación diversificados e interconectados y el desarrollo de estrategias modernas de sondeo, segmentación y adopción de herramientas de mercadeo.

En este aspecto, estudios como los de Ralph Negrine et al. (2007) afirman que la profesionalización de las campañas electorales y la comunicación electoral puede considerarse como el proceso de adaptación, mediante el cual los partidos políticos cambian sus estructuras y sus prácticas para cumplir con circunstancias nuevas y continuamente cambiantes, así como el uso de expertos, que -ya sea explícita o implícitamente- trae consigo una mejor y más eficiente organización de recursos y capacidades para lograr los objetivos deseados. Esta transformación de los partidos políticos responde a una reconfiguración de las campañas electorales, en escenarios de alta mediatización y volatilidad identitaria, generando una necesidad de adaptación a nuevas formas de socialización marcadas por la cultura, normas sociales y procesos de relacionamiento digitalizado (Chadwick & Stromer-Galley, 2016).

El impacto percibido en los partidos políticos se produce en su funcionamiento, en los resultados electorales y, principalmente, en la estandarización de prácticas de campaña entre corrientes políticas; dicho impacto es altamente dependiente de los objetivos, la constitución y la naturaleza propia de los partidos políticos (Strömbáck, 2009). Esto plantea una nueva discusión de las lógicas, no solo electorales sino partidistas, pues, tal como lo expone Panebianco (1990), surge un modelo de partido político que responde más a una búsqueda electoral profesionalizada y que representa las mutaciones propias del sistema político, de los medios de comunicación de masas y de la competencia entre estos. Este modelo está presente en sistemas altamente personalizados, con una baja institucionalidad del régimen de partidos y que aprovechan novedosas formas de identificación desideologizada, procesos de identificación esporádicos, volátiles y fundamentados en interacciones estructuradas para la expresión y trámite de demandas específicas, comúnmente explícitas en el escenario digital (Chadwick & Stromer-Galley, 2016).

La izquierda y sus prácticas electorales en Colombia

El caso colombiano, previo a los años 80 y 90, estableció un sistema de partidos con poca apertura ideológica o partidos provenientes de grupos poblacionales ajenos a la élite económica y política establecida (Restrepo-Echavarría et al., 2021; Piedrahíta Cardona, 2011). Con un sistema bipartidista fuerte, durante gran parte del siglo XX, las izquierdas se vieron representadas institucionalmente por el Partido Liberal Colombiano, posteriormente, entraron grupos políticos que representaban los brazos políticos de guerrillas desmovilizadas y diferentes agrupaciones sociales con una intención de representación institucional (Restrepo-Echavarría et al., 2021). Casos como el Partido Comunista Colombiano (PPC), Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y la Unión Patriótica (UP), entre otros, fueron apareciendo como representantes de una izquierda institucionalizada participante del proceso democrático, pero con una baja capacidad de entrada al reparto de poder institucional (Urrego Ardila, 2014).

Posterior a la promulgación de la Constitución Política de 1991, el sistema político y de partidos en Colombia comenzó a expandirse debido a la generación de garantías y oportunidades a la pluralidad de representación política (Batlle & Puyana, 2013). Con esta apertura del sistema, surgen nuevos partidos y organizaciones políticas de izquierda en Colombia, como el Polo Democrático Independiente (PDI), el Partido del Trabajo en Colombia (PTC), el Partido Alianza Democrática m-19 y otros, sumado a una reafirmación de apertura con el proceso de paz con las FARC entre 2012 y 2016 (De Sousa Santos, 2018; Urrego Ardila, 2014). Sin embargo, esta aparición de fuerzas se dio en un contexto altamente crítico, con los proyectos de izquierdas, usualmente relacionados con acciones bélicas; la desarticulación entre liderazgos partidistas; y la denuncia de prácticas autoritarias y corruptas por parte de representantes de estas agrupaciones (Restrepo-Echavarría et al., 2021; Urrego Ardila, 2014). Esto ha llevado a que el proyecto de izquierda en Colombia se vea en un proceso de reorganización, posiblemente inconcluso hasta el día de hoy (Molano Camargo, 2014).

La izquierda política en Colombia ha evolucionado en sus estrategias de comunicación e interacción con los ciudadanos y sus formas persuasivas, pasando del clásico partido de masas con estructuras ideológicas rígidas y grupos homogéneos -representantes de sectores productivos y bases sociales que se conectan a los partidos políticos- a la actual estrategia, que se acciona con colectividades amplias, compuestas por liderazgos políticos individuales, donde la personalización del candidato y sus propuestas individuales son la constante.

Para Sánchez (2001), el cambio del comportamiento electoral de izquierda en Colombia, antes basada en representaciones sociales e institucionales, funciona en la lógica de identidad e indignación, con corte personal y motivación de agendas progresistas sin disciplina partidista. El caso de Gustavo Petro representa la versión más actualizada de esta propuesta, pues establece su propio proyecto político partidista y construye sus campañas de manera individual, mostrándose como el líder vitalicio con tono heroico ante la masa de ciudadanos que necesita quien los represente y defienda ante las injusticias del sistema.

Asimismo, se puede evidenciar, en las últimas campañas, que el surgimiento de la izquierda colombiana, como una opción de poder, se da gracias a la aparición -en la opinión pública, desde el activismo de base, movido por liderazgos temporales y mediatizados- de una fatiga popular frente de la clase política tradicional y el statu quo, y la recurrencia de diferentes formas y manifestaciones de movilización social, que generaron actitudes participativas institucionales e informales entre nuevos electores, principalmente durante las movilizaciones sociales que sucedieron entre 2019 y 2021. Este representa un voto basado en el sentimiento de indignación frente al estado de las cosas, más allá de un voto de clivajes o identidades partidistas claras.

La izquierda política colombiana experimentó varios cambios en sus estrategias y enfoques en las campañas electorales, buscando mayor visibilidad y ampliando la participación de sus actores tanto a nivel subnacional como nacional. Esto implicó la presentación de candidatos a diferentes cargos, desde las alcaldías hasta la presidencia, con el fin de ampliar su presencia en las instituciones gubernamentales y adaptarse al proceso de las técnicas de comunicación política -evidentes en otras campañas a nivel mundial-, en las que se identifica un proceso continuo, mediante el cual, una campaña profesional utiliza tácticas y estrategias que privilegian el uso intensivo de medios de comunicación masivos y de las últimas innovaciones tecnológicas para llegar a los votantes.

Dichas innovaciones, para Farrel (1996), son guiadas por sofisticados métodos de investigación de mercado y opinión pública -encuestas, grupos de discusión, bases de datos, investigación de la oposición, etc.-, y planeadas por consultores profesionales, expertos en marketing político y en manejo de medios, reduciendo de manera considerable las prácticas de campaña más tradicionales, basadas en el contacto directo con los electores y el uso extensivo de voluntarios partidistas.

Se puede afirmar, por lo tanto, que las campañas de la izquierda en Colombia se empiezan a estructurar en el marco que plantea Holtz-Bacha (2002), en el cual, los candidatos y los partidos tienen que evolucionar en su estrategia como consecuencia de los cambios sociales, la nueva generación de ciudadanos -que no tiene actitudes políticas claras- y la importancia de las redes sociales y los medios digitales en los procesos de socialización e interacción, particularmente, para las campañas electorales, para la difusión de mensajes y movilización a sus seguidores.

Ante este panorama, la consecución de los votos se convierte en una batalla sin cuartel, que necesita ser dirigida por estrategas profesionales. Para Holtz-Bacha (2002) y Swanson y Mancini (1996), dicha batalla es consecuencia de la modernización de las sociedades y genera otros efectos mediáticos y políticos.

En el caso colombiano, se debe tener en cuenta que, desde mediados del siglo XX, las campañas electorales tuvieron características de la etapa premoderna (Restrepo-Echavarría, 2015), en la cual, la comunicación política estaba basada en la influencia de los partidos políticos tradicionales -Liberal y Conservador-, la ideología partidista y el contacto cara a cara en la plaza pública. Ya para inicio de la década de 1990, el escenario cambió con la crisis institucional generada por la corrupción, el conflicto armado, la falta de legitimidad de las instituciones del Estado y el estancamiento de los partidos políticos tradicionales. Esto conllevó a la promulgación de la Constitución Política de 1991, modificando así el diseño institucional electoral y alterando el sistema partidista tradicional.

Desde entonces, inicia la modernización de las campañas electorales nacionales sin dejar de lado las tradiciones electorales propias de la cultura colombiana. Este fenómeno se empezó a notar en la campaña presidencial de Cesar Gaviria Trujillo, en la cual las técnicas de la imagen, los spots de radio y televisión evolucionaron hacia un enfoque personalista y de vanguardia técnica, centrando el foco de atención en el candidato como persona que tiene proximidad con el elector y, por ende, alejándose del contenido programático-ideológico y partidista, convirtiéndose en una práctica no solo recurrente, sino referente para candidaturas comúnmente relacionadas con la derecha y centro-derecha del espectro ideológico.

Metodología

La profesionalización de las campañas es el proceso por el cual las candidaturas, ya sean individuales o colectivas, hacen uso de estrategias especializadas en áreas de mercadeo, uso de medios, consultoría y organización logística, que permitan la consecución de objetivos electorales (Gibson & Römmele, 2001, 2009; Holtz-Bacha, 2002; Lisi, 2013; Plasser & Plasser, 2002). Estas estrategias se fundamentan, principalmente, en la consideración del electorado como "como un conjunto de consumidores más que como partidarios leales, a los cuales se puede seducir con anuncios sofisticados más que con una seria educación política" (Gibson & Römmele, 2001, p. 32).

Acciones como el entrenamiento de candidatos para la aparición en medios de comunicación, la creación de campañas de mercadeo político, la formación de grupos de trabajo especializados y la proliferación de discursos políticos altamente personalizados, hacen parte del catálogo de estrategias y mecanismos de profesionalización de las campañas electorales contemporáneas.

Si bien es posible encontrar en la literatura diferentes enfoques de aproximación al proceso de profesionalización de campañas electorales (Negrine et al., 2007; Plasser & Plasser, 2002; Swanson & Mancini, 1996), este estudio se sustenta en lo propuesto por Gibson y Römmele (2009) y Restrepo-Echavarría et al. (2018), quienes priorizan una serie de factores organizacionales y comunicativos de las candidaturas, por medio del Índice de profesionalización de campañas electorales (INPRO).

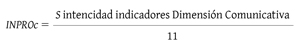

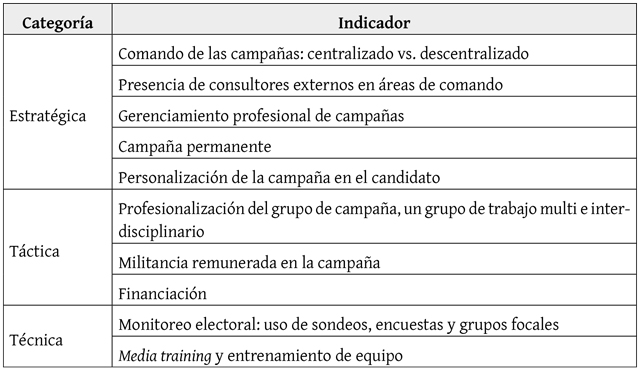

El INPRO está compuesto por dos dimensiones operativas, dimensión organizacional y dimensión comunicativa. La primera dimensión identifica los componentes estructurales y formales del funcionamiento interno de la campaña. Allí se encuentra la participación de diversos tipos de profesionales, la organización del recurso humano, las formas de participación y el tipo de roles que se desempeñan dentro de la campaña. Dicha dimensión se compone por tres categorías de análisis. (Ver en figura 1).

Fuente: Gibson y Römmele (2009) y Restrepo-Echavarría et al. (2018)

Figura 1 Categorías e indicadores de la dimensión organizativa

La categoría estratégica, que hace referencia a la modalidad de división de roles y la organización interna para el proceso de toma de decisiones en la campaña. En segundo lugar, se encuentra la categoría táctica, la cual comprende las dinámicas propias del componente logístico de los apoyos a la campaña y al candidato. Y la categoría técnica se refiere al uso de recursos que permitan tecnificar la toma de decisiones y el desempeño del candidato en diferentes aspectos de la campaña (Restrepo-Echavarría et al., 2018).

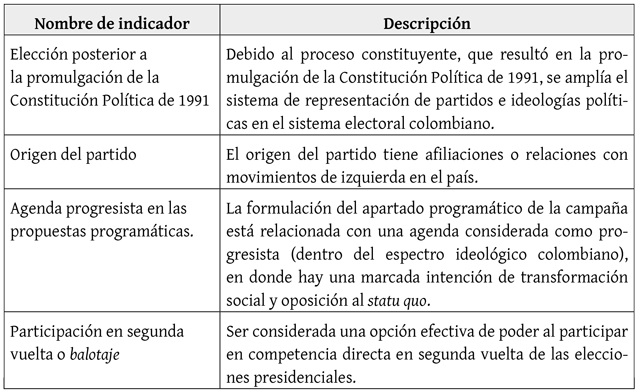

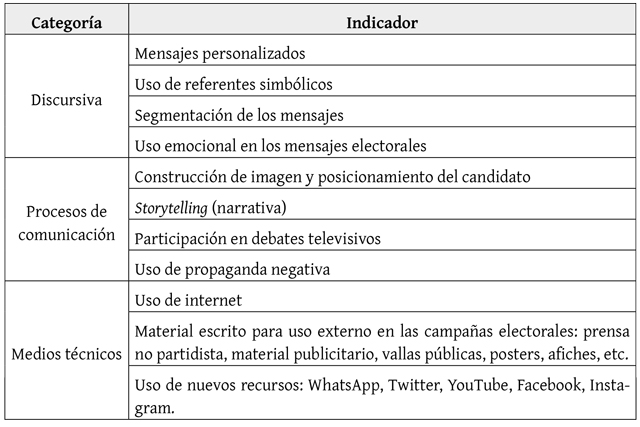

Por su parte, la dimensión comunicativa agrupa indicadores que representan los recursos mediáticos, comunicativos e interactivos utilizados por las campañas del proceso preelectoral. Esta dimensión se compone de tres categorías de análisis: discursiva, procesos de comunicación y medios técnicos. Estas categorías pretenden representar los mecanismos técnicos de comunicación entre la campaña y los actores del proceso electoral, y caracterizar las dinámicas y narrativas utilizadas en los diferentes mensajes difundidos (Restrepo-Echavarría et al., 2018). (Ver en figura 2).

Fuente: Gibson y Römmele (2009)), y Restrepo-Echavarría et al. (2018).

Figura 2 Categorías e indicadores de la dimensión comunicativa

Los indicadores serán evaluados entre cero (0) y dos (2) a partir de un rastreo de fuentes primarias de los casos seleccionados, con entrevistas semiestructuradas, y un seguimiento de medios de comunicación, a la luz de las categorías propuestas en Restrepo-Echavarría (2018), disponibles en el anexo 1 de este documento. En resumen, una campaña recibirá el valor de cero (0) en un indicador específico cuando se considere que hay una ausencia o clasificación baja de la característica enunciada. El valor de uno (1) representa la presencia parcial de esa característica, mientras que dos (2) equivale a la presencia significativa de la característica a evaluar en el indicador. Por lo tanto, en cuanto más alto sea el valor del producto de los indicadores en las dimensiones, mayor será la profesionalización de la campaña electoral.

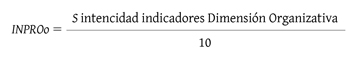

Finalmente, el índice de profesionalización (INPRO) se obtiene con el promedio del resultado de las dos dimensiones anteriormente mencionadas. Cada dimensión será calculada al dividir el producto de los valores de cada indicador por la cantidad de indicadores presentes en la dimensión revisada. Dichas formulas se presentan a continuación:

Dimensión Organizativa (INPROo):

Dimensión Comunicativa (INPROc):

Índice de Profesionalización:

Finalmente, y tal como se ha mencionado anteriormente, el nivel de profesionalización será determinado a partir del valor obtenido en el INPRO de cada campaña y comparado con la siguiente categorización de resultados evidenciado en la tabla 1.

Tabla 1 Nivel de profesionalización de las campañas electorales

| Índice de profesionalización (INPRO) | Nivel de profesionalización | Porcentaje de profesionalización (%) |

|---|---|---|

| 0 <= INPRO < 0,5 | Bajo | 0% <= INPRO < 25% |

| 0,5 <= INPRO < 1 | Medio | 25% <= INPRO < 50% |

| 1 <=INPRO < 1,5 | Medio-alto | 50% <= INPRO < 75% |

| 1,5 <= INPRO < 2 | Alto | 75% <= INPRO < 100 % |

Fuente: Restrepo-Echavarría (2017).

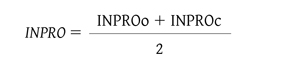

Adicionalmente, para la selección de la muestra se establecieron los siguientes criterios de cumplimiento presentes en la figura 3.

De manera específica, este ejercicio sustenta la evaluación de los indicadores propuestos de las cuatro campañas seleccionadas, gracias a la información recolectada de seguimiento de medios de comunicación durante y después de las campañas electorales, de las páginas oficiales de los candidatos y partidos, así como de entrevistas a algunos miembros de los equipos de campaña.

Resultados

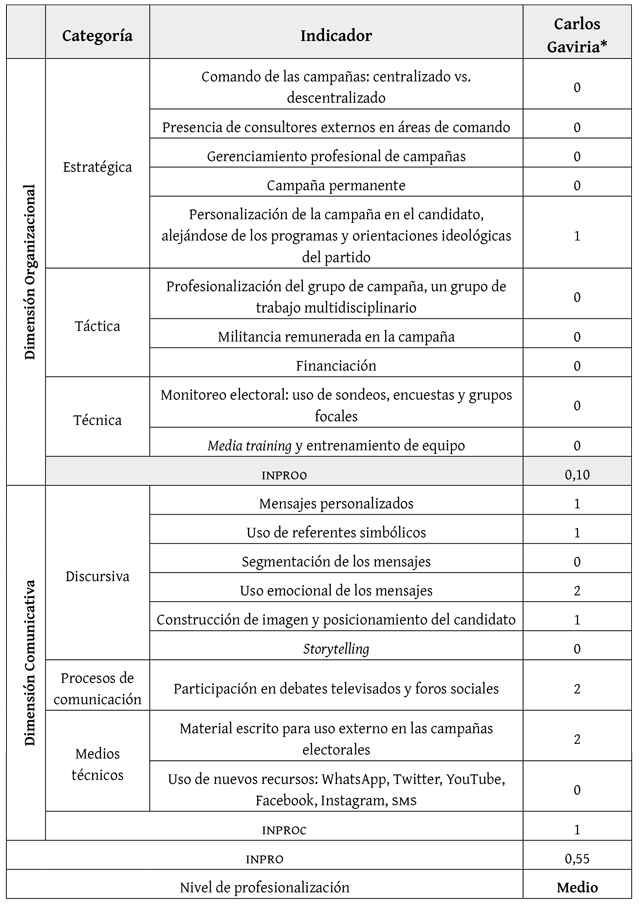

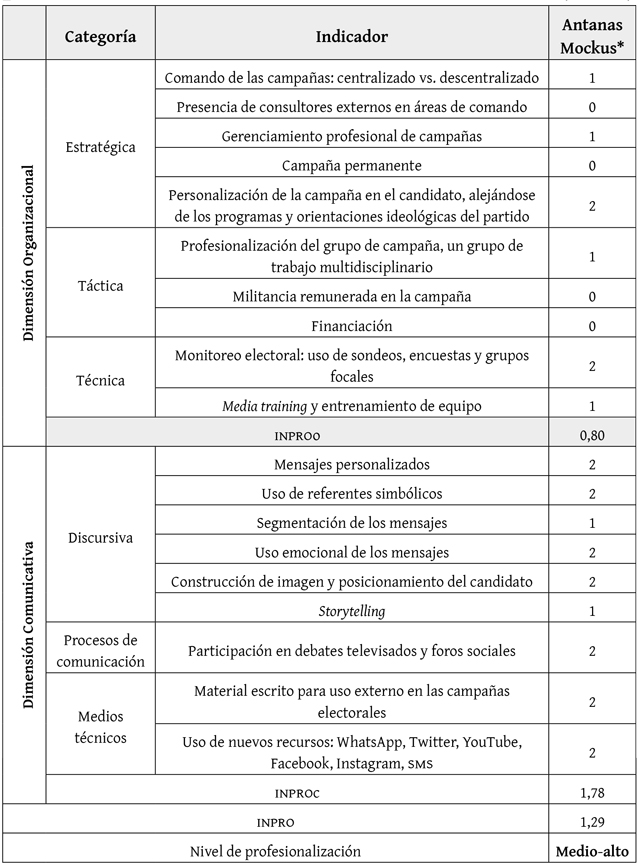

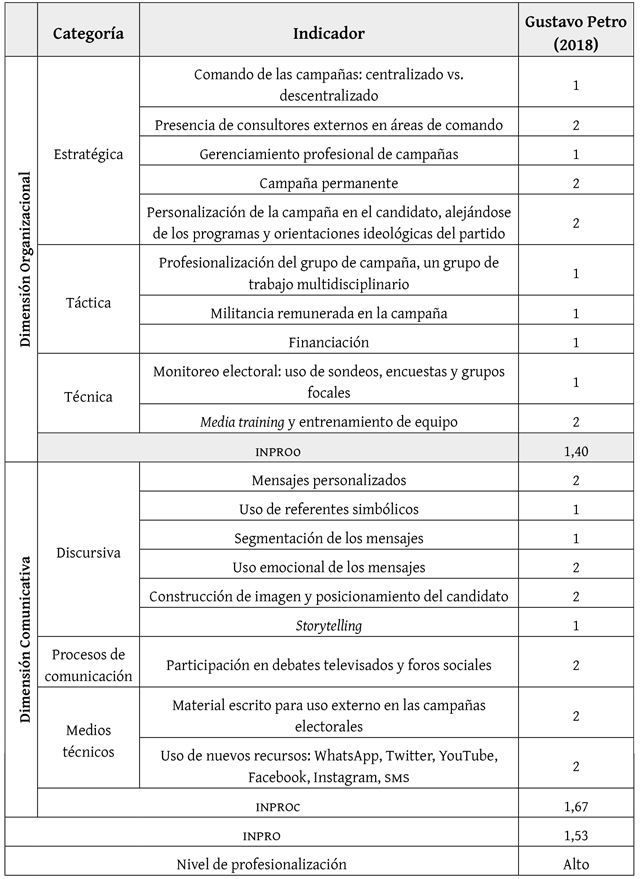

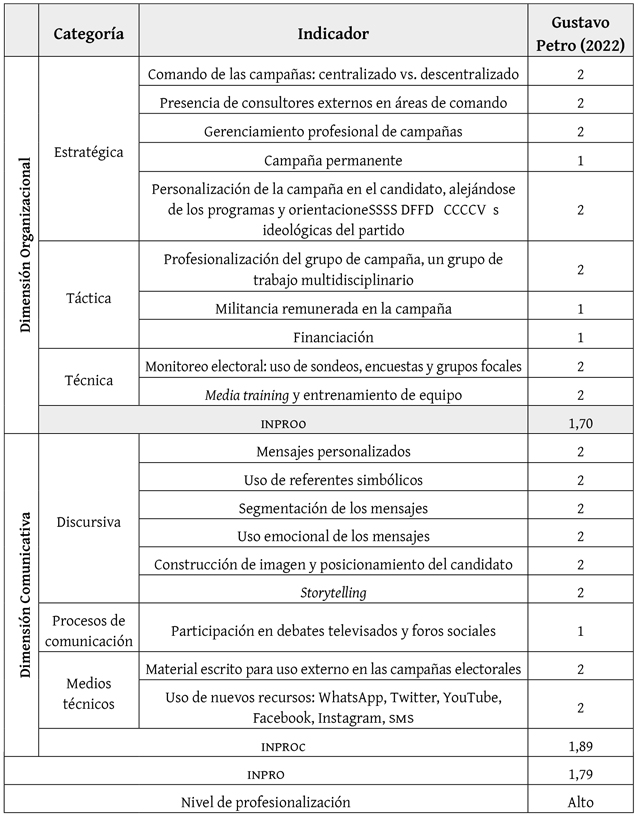

Posterior a la formulación de la matriz de selección de casos, este ejercicio analítico indaga en el funcionamiento específico y el proceso de profesionalización de cuatro campañas presidenciales en Colombia, en el siglo XXI, estas son las campañas de Carlos Gaviria Díaz por el Polo Democrático Alternativo, en 2006; Antanas Mockus por el Partido Verde, en 2010; y las dos aspiraciones presidenciales de Gustavo Petro Urrego por el movimiento Colombia Humana y la Coalición Pacto Histórico, en 2018 y 2022, respectivamente.

Los casos seleccionados se analizaron y la información recopilada se sistematizó para el cálculo del INPRO por campaña, por lo que, en este apartado se analizarán las campañas presidenciales seleccionadas a partir de lo obtenido en el INPRO.

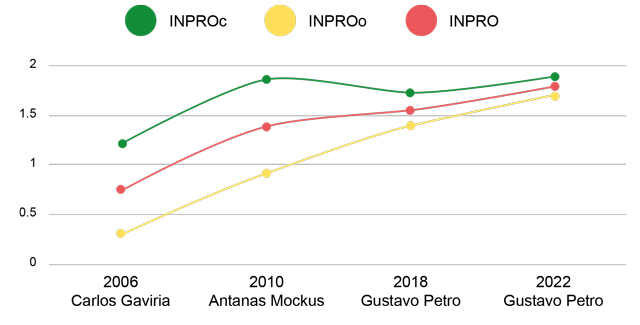

En primer lugar, al sistematizar las cuatro campañas en el mismo cuadro (tabla 2) se evidencia que, efectivamente, con el paso del tiempo, hay un proceso de profesionalización marcado en las campañas y, en este momento, cabe señalar que este proceso se da principalmente por dos sucesos claves: el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y el creciente fenómeno de especialización y llegada de asesores externos a las campañas políticas en América Latina.

Tabla 2 Resultados INPRO en casos seleccionados (2006, 2010, 2018, 2022)

Fuente: elaboración propia, con base en Restrepo-Echavarría (2015, 2017) y Restrepo-Echavarría et al. (2018).

Esta evolución es evidente, principalmente, al comparar los valores expresados en la campaña de Carlos Gaviria, en la que hay una presencia predominante de lógicas de campañas electorales basadas en los apoyos del partido, casi que entre colegas y en la estrecha relación con las bases institucionalizadas del partido político. Mientras que en la campaña de Antanas Mockus y las dos de Gustavo Petro, hay un claro viraje de la comunicación a partir de una lógica más personalista y una dinámica organizacional expandida a sectores profesionalizados en elementos técnicos de la campaña.

También, al observar los indicadores de cada categoría, en la dimensión organizacional, se evidencia el aumento de personal diversificado en áreas de conocimiento, quienes reciben un pago por su participación. No obstante, se percibe que el sistema normativo aplica unas limitantes a la americanización absoluta de las campañas electorales. Elementos como la campaña permanente, el recaudo de financiación privada por parte de comités especializados o el uso de recursos para pago de militancias, se pueden ver afectados por disposiciones sistémicas.

Por otro lado, en la dimensión comunicativa se percibe una transformación relevante, pues, si bien hay un aumento significativo en el valor del INPROC entre la campaña de Gaviria a la campaña de Mockus, las diferencias principales residen en el uso de nuevas tecnologías, plataformas y herramientas de comunicación, como las redes sociales, y sus dinámicas propias de uso comercial, como el storytelling y la creación de mensajes para audiencias segmentadas.

Las campañas seleccionadas están en un momento anfibio, en el que internet y los medios sociales transformaron el paradigma de las campañas electorales. Por esto es importante aclarar que la campaña de Antanas Mockus es un punto bisagra en muchos aspectos, pero principalmente en el paso de una comunicación masiva, a través de medios tradicionales, a una comunicación masiva segmentada, por canales cada vez más digitales, personalizados y de interacción inmediata.

Figura 4 Fuente: elaboración propia. Comparativo de crecimiento por dimensión INPRO en campañas seleccionadas

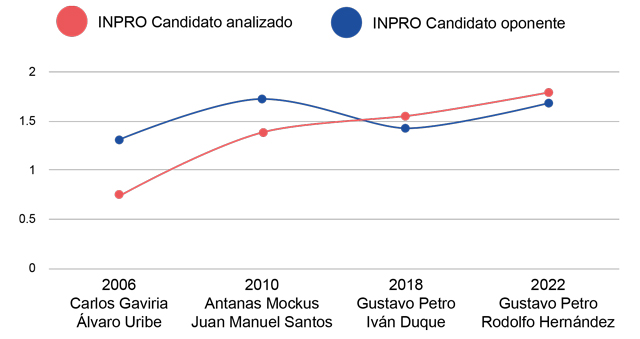

Aunque se percibe un marcado crecimiento en diferentes indicadores a través de los años -como se observa en la figura 4-, no es señal necesaria de un aprendizaje adquirido por la cohesión entre campañas o liderazgos de izquierda en Colombia, puesto que cada candidato y movimiento ha transcurrido por condiciones -y relaciones estratégicas- completamente diferentes. Por tanto, este crecimiento representa más un proceso de comparación, revisión y aplicación de acciones útiles estandarizadas en campañas de la izquierda y de sus contendores -quienes tienden a campañas más profesionalizadas, excepto las últimas dos elecciones, como se observa en la figura 5-.

Fuente: elaboración propia.

Figura 5 Comparativo de INPRO campañas de izquierda y campañas de derecha (2006, 2010, 2018, 2022)

Se percibe entonces que, para los casos de las candidaturas presidenciales de izquierda, si bien sus campañas no fueron ajenas a las mutaciones del sistema de partidos, al auge de las nuevas tecnologías de la información y al avance de los massmedia, el proceso de apropiación de dichas técnicas fue más lento en comparación con sus contrincantes. Por lo que el empleo de la comunicación y las técnicas de marketing político permitieron el manejo de las campañas, no solo desde una dimensión táctica, sino también estratégica, a pesar de mantener una lógica de partido muy arraigada en el funcionamiento de estas organizaciones electorales.

El uso de nuevas tecnologías ha hecho que aparezcan figuras mediáticas que se alinean al electorado en momentos de crisis, a través de los medios de comunicación que hacen visibles las propuestas, provocando el incremento del voto "independiente", que se basa en la agenda general de medios sobre los problemas del momento (Beccassino, 2008). En este escenario mediático, quienes elaboran las campañas dejan de lado la disciplina del partido de masas para convertirse en partidos Catch-all, con carácter personalista, donde figuras -como Gustavo Petro, Carlos Gaviria, Antonio Navarro Wolf, Carlos Pizarro León Gómez- prevalecen sobre la institución partidista.

Se debe tener en cuenta que, los candidatos de izquierda amplifican su influencia -en las bases sociales y grupos de interés en toda Colombia- con el apoyo de asesores de imagen, estrategias de comunicación política y construyendo narrativas emocionales y estrategias persuasivas, que, con el auge de Internet -como el caso de la Ola Verde y Antanas Mockus-, son un fenómeno político que convierte a las redes sociales en un nuevo teatro emocional de la política, migrado paulatinamente de las calles y plazas públicas a los debates de televisión, los foros virtuales, salas de chat y medios sociales, donde el manejo de la agenda es prioritario para el éxito de la campaña.

A continuación, se presentará de manera desagregada los resultados de cada campaña electoral y sus características principales.

Carlos Gaviria - Polo Democrático Independiente (2006)

La contienda electoral de 2006 marca un punto de inflexión, principalmente, por la finalización del primer gobierno electo de manera independiente y la posible reelección del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. El candidato opositor, Carlos Gaviria Díaz, no pertenecía a grupos políticos tradicionales, sino que representaba a la entones fuerza política de izquierda más relevante en el país, el Polo Democrático Alternativo. Esto marcó un hito, pues, si bien la victoria de Uribe Vélez fue por más de 40 puntos porcentuales de diferencia, esta es recordada como una votación relevante para las fuerzas de izquierda en Colombia (Misión de Observación Electoral [MOE], s. f.).

La campaña de Gaviria se caracterizó por estar altamente relacionada con las lógicas partidistas y por la consolidación de un grupo político conformado por cercanos, ver anexo 2. Esta fue una campaña estructurada por las amistades de Gaviria y las personalidades políticas pertenecientes a las corrientes de izquierdas a inicios de los 2000 en Colombia, lo que hizo casi imperceptible la participación de asesores de la campaña especializados (Restrepo-Echavarría, 2017). La financiación se basó en recursos estatales y créditos bancarios que se condonaron con la reposición de votos y donaciones de personas afines a la corriente ideológica. Esta campaña puede considerarse como una de las últimas campañas contendoras exitosas, concebidas netamente desde el partido, con una lógica mucho más tradicional y poco profesionalizada.

La campaña de Gaviria pretendía consolidar un mensaje de transformación del statu quo social, con énfasis en la protección de la institucionalidad establecida por la Constitución Política de 1991. Con este objetivo en mente, los mensajes de campaña apuntaban a un enfoque emocional movilizador, principalmente, de organizaciones sindicales, poblaciones vulnerables y público de opinión. Su difusión se enmarcó en una alta participación de debates televisados y una baja presencia digital en páginas web.

Ahora bien, aunque la campaña tendía a jugar con una lógica más de partido, desde lo organizacional, y con una rigurosidad técnica, sustentada en un alto componente de investigación social, se echó mano a la imagen del candidato para construir una narrativa personalizada, que resonaba en el imaginario colectivo. Las audiencias reconocían a Gaviria como un Papá Noel Chévere, por su contextura física y su barba blanca, estos rasgos característicos sirvieron para consolidar al candidato en el contexto cotidiano.

Antanas Mockus Sivickas - Partido Verde Colombiano (2010)

La campaña presidencial de 2010 se ve marcada por la decisión de la Corte Constitucional de bloquear la posibilidad de una segunda reelección del entonces presidente Uribe. Por lo tanto, el partido de gobierno se enfocó en conseguir un representante para ser abanderado del uribismo, eligiendo finalmente al ministro de defensa, Juan Manuel Santos. Como contrincante se presentó la candidatura del exalcalde de Bogotá y académico Antanas Mockus, representante del Partido Verde colombiano.

Su campaña la motivaron sectores no tradicionales de la política nacional y se posicionó como una opción favorable en sectores alternativos de la opinión pública. No obstante, Juan Manuel Santos, como representante del oficialismo, se vio altamente favorecido por la alta popularidad que traía el mandatario, superando en segunda vuelta a Mockus y su Ola Verde con una diferencia de 41,43% (MOE, s. f.).

La campaña a la presidencia contó con gran relevancia mediática -se le denominó la Ola Verde-, en la que se promovían principios de acción democrática, y marcó un hito en la comunicación política del país, especialmente por la incursión de las campañas electorales en los nuevos medios masivos y digitales de comunicación, como herramienta alternativa a los canales oficiales e institucionalizados de campaña, usualmente relacionados con las estructuras políticas tradicionales, como lo reseñaron diferentes medios de comunicación de la época (ver anexo 3).

En esta campaña presidencial se evidenció una evolución de la política 2.0 en Colombia, en la cual las nuevas herramientas digitales y la participación de voluntarios, desligados del escenario política, fueron puntos clave para la transformación de las campañas en el país. Aunque Antanas Mockus no alcanzó el objetivo de la presidencia, demostró la posible incidencia que puede tener un movimiento político y social en la contienda electoral, al percibirse como desvinculado con las prácticas electorales tradicionales (Restrepo-Echavarría, 2017; Restrepo-Echavarría et al., 2018).

Esta campaña representó un antes y un después del internet en el entorno electoral, pues, aunque con bajo impacto, las comunicaciones masivas vía email, mensajes de texto y las redes sociales existentes consolidaron una base social significativa en algunos entornos urbanos más importantes del país.

Gustavo Petro Urrego - Movimiento Colombia Humana (2018)

En tercer lugar, se selecciona la campaña presidencial de Gustavo Petro Urrego, en 2018, avalado por su movimiento Colombia Humana. Esta elección se caracteriza por ser la primera votación posterior a la firma del acuerdo para la terminación del conflicto -acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC-EP- en la administración del presidente Juan Manuel Santos. Para aquel entonces el país se encontraba en una disyuntiva agudizada por la campaña y el proceso del plebiscito de 2016, en el cual la opción por no avalar los acuerdos adelantados en La Habana había sido la vencedora. Esta opción, promovida por un sector cercano al expresidente Uribe, promovió una estrategia de crítica y deslegitimación de los acuerdos recogiendo opiniones entre algunos sectores populares del país.

Dadas estas condiciones, el candidato Iván Duque Márquez, abanderado del Partido Centro Democrático y representante de los críticos del acuerdo de paz, se impuso ante Gustavo Petro, quien entonces continuaba cargando ante la opinión pública con su pasado como guerrillero del movimiento m-19 y con la defensa de un acuerdo de la paz percibido como desfavorable y causante de la división en el país. Duque alcanzó más de 10 millones de votos en segunda vuelta, con votaciones extendidas a lo largo del territorio nacional, opacando una vez más la posible llegada de un gobierno alternativo de izquierda en Colombia (MOE, s. f.).

Esta campaña, comparada con las antes analizadas, hace parte de una categoría diferente de campañas electorales, ya que sucede en un momento de asentamiento mucho más claro del proceso de digitalización de las relaciones sociales y políticas con el acceso a la web y a las redes sociales. Sin embargo, las innovaciones más significativas que trae esta campaña se juegan en la dimensión organizacional (ver anexo 4).

Esta campaña cuenta con consultores externos en áreas estratégicas organizacionales y de comunicación; además, lleva a cabo el proceso de normalización de la financiación de campaña por préstamos y recursos estatales; y aplica métodos como el de participantes con roles, remunerados, dentro de la organización de la campaña. Asimismo, resulta particular, pues es la primera campaña de las analizadas en la que el nivel de personalización supera la idea de la candidatura del partido o del movimiento político, esto dado, en principio, por la dinámica de campaña permanente, utilizada por el entonces candidato, mientras desempeñaba otros cargos públicos, como alcalde o senador.

Desde la dimensión comunicativa, la campaña presidencial de Petro en 2018 se enfocó en generar mensajes con contenidos emocionales en defensa del acuerdo de paz y el fenómeno de polarización política en que se encontraba el país. Adicionalmente, hay una alta participación en los debates televisados; contenidos digitales con participación de los candidatos y una estrategia de redes sociales fundamentada en la figura del candidato como una alternativa diferente a la política tradicional.

Gustavo Petro Urrego - Coalición Pacto Histórico (2022)

Por último, la elección de 2022 se vio marcada principalmente por la indignación y el malestar social ocurridos al final del gobierno de Iván Duque Márquez, representante del uribismo en Colombia. Su gobierno enfrentó grandes críticas y presenció un agotamiento popular frente a diversas problemáticas sociales, económicas y políticas, que llevaron a manifestaciones significativas en 2019, 2020 y 2021, cuando tuvo lugar el Paro Nacional (2019-2020). Sumado a este contexto de caldeo social, la compleja situación nacional se agudizó debido a la pandemia por Covid-19 y la gestión de la emergencia sanitaria.

Estas elecciones se consideraron bastante atípicas, esencialmente por la victoria de Gustavo Petro como representante de la izquierda en el país, los avales de los partidos políticos tradicionales del país y la sorpresiva votación que recibió el candidato Rodolfo Hernández, tanto en primera como en segunda vuelta, sabiendo que, para muchos autores era considerado como un outsider de la política tradicional (Gutiérrez-Coba & Rodríguez-Pérez, 2023) cuando se desempeñó como alcalde de Bucaramanga. Petro junto a su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, obtuvieron 11291986 votos en segunda vuelta, convirtiéndose en la mayor votación jamás obtenida por un candidato presidencial. No obstante, la diferencia frente a sus contrincantes, Hernández y Castillo fue únicamente del 3,13% de la votación (MOE, s. f.).

La campaña de Petro se caracterizó, desde la dimensión organizacional, por transformar las campañas de izquierda en el país, pues es la primera de las campañas analizadas, en fusionar un eje de mando centralizado, la presencia de asesores externos -con experiencia especializada en la gestión de campañas electorales- y la configuración de equipos de trabajo profesionalizados y multidisciplinares (Duzán, 2022) (ver anexo 5).

Es claro que se mantienen y mejoran prácticas utilizadas en la campaña de 2018, como la personalización de la campaña hacia el candidato -mucho más fuerte por la imagen del Pacto Histórico como coalición alrededor de Petro-, el monitoreo electoral y el entrenamiento para aparecer en medios de comunicación.

Desde la dimensión comunicativa, se percibe una profesionalización casi absoluta de los indicadores planteados, excepto en debates televisados, pues durante la campaña presidencial, los candidatos Petro y Hernández decidieron no participar de estos, como parte de una estrategia comunicativa, priorizando la comunicación digital (Giraldo, 2022). Se caracteriza esta campaña por la construcción de mensajes altamente personalizados, segmentados, incluso con imágenes y mensajes del candidato presidencial o la candidata vicepresidencial (Flórez Arias, 2022; Quesada, 2022). Los mensajes parten de una narrativa del político cercano, político del pueblo y político del cambio, apelando continuamente a la idea del cambio a partir de enfoques emocionales.

Finalmente, la campaña política por la presidencia en 2022 se ve marcada por la sustitución de algunos canales clásicos de comunicación. Esto se hace evidente con los debates televisivos, tal como se mencionó anteriormente, y las apariciones oficiales o las creadas por usuarios en nuevas redes sociales como TikTok o Kwaii. La campaña de Gustavo Petro se define como una campaña anfibia, pues allí se encuentra una mezcla de recuperación de acciones muy tradicionales de la política electoral colombiana, como los discursos multitudinarios en plazas públicas, y el aprovechamiento de nuevas formas de comunicación, como las transmisiones en vivo, los videos reeditados por usuarios en redes sociales o la producción masiva de contenidos memificados y diseminables ("Las campañas de Petro y Hernández...", 2022; Plata & Rivera Marín, 2022).

Conclusiones

Posterior al proceso de revisión y análisis de las diferentes campañas políticas seleccionadas, se concluye que, efectivamente, hay un avance en las dinámicas de profesionalización de las campañas electorales de la izquierda en Colombia. En primer lugar, debido a que el nivel de profesionalización, calculado con el INPRO, pasa de un nivel medio de base, muy cercano al nivel bajo durante la campaña de Carlos Gaviria, a un nivel alto sostenido en las dos campañas presidenciales de Gustavo Petro.

Este incremento en los valores obtenidos en el INPRO resulta de la aparición e innovación en diferentes elementos clave, que dan cuenta de la evolución de las campañas electorales a nuevas dinámicas de la política electoral. Una de las características esenciales que aportan a la profesionalización de las campañas de izquierda en Colombia es la conformación de equipos estratégicos con integrantes que superan la afiliación partidista y son vinculados por sus conocimientos especializados. Se percibe que la llegada de este personal profesionalizado se da principalmente en cargos de asesoramiento estratégico y de comunicación.

Asimismo, se reconoce que hay una mutación evidente de los procesos comunicativos de las campañas con los electores, pues estas aprovechan el auge de los nuevos medios sociales de interacción inmediata -Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp y TikTok-. Esta evolución comienza a gestarse durante la campaña de Antanas Mockus, considerada como una campaña bisagra entre un viejo y nuevo escenario de comunicación electoral. Estos nuevos medios de comunicación generan tal transformación de las dinámicas propias de las campañas electorales, que comienzan a sustituir apariciones mediáticas que antaño se consideraban esenciales durante la contienda -debates, spots televisivos y cuñas radiales, entre otros-.

No obstante, si bien hay una migración casi completa a la generación de contenidos en nuevos medios de comunicación, se mantienen narrativas y mensajes clave a lo largo de las diferentes campañas. En primer lugar, la idea de Cambio ha sido la bandera de las cuatro campañas presidenciales seleccionadas, siendo usada como herramienta discursiva que legitima proyectos políticos y programáticos alternativos a los de la clase política establecida en el país. En segundo lugar, esta estrategia discursiva suele ir acompañada por una construcción clara de personajes y narrativas de transformación social que se oponen al statu quo.

Adicionalmente, se reconoce que, si bien hay una evolución en el proceso de profesionalización en la izquierda colombiana, no hay claridad en que exista una correlación entre el desarrollo y evolución de las campañas y una transferencia abierta de conocimientos y prácticas entre las diferentes organizaciones. Esto podría explicarse por las divisiones internas de la corriente ideológica en el país y su condición personalizada, sin embargo, es importante señalar cómo en las candidaturas de izquierda en Colombia aparecen los políticos que retoman la teatralidad y la narrativa del caudillo de masas -que representa la historia de las bases sociales, de los débiles y carentes de apoyo- mezcladas con las nuevas herramientas tecnológicas, con lo cual se construyen relatos modernos, emocionales conectados con modelos teorizados como politainment (Berrocal, 2017).

En definitiva, se reconoce un rompimiento de los antiguos paradigmas de las campañas presidenciales de izquierda en Colombia, consolidando un modelo profesionalizado, generalizable, transferible y reproducible por otras campañas políticas, incluso ampliamente distanciadas en el espectro ideológico, con el objetivo de la victoria electoral. Esta revolución se percibe como una estocada clave a las prácticas políticas tradicionales (Gibson & Römmelle, 2001, 2009), planteando cuestionamientos esenciales frente a la actualización de las dinámicas de participación, formación de identidades políticas y configuración de campañas electorales.