Introducción

El emprendimiento está relacionado con la creación de valor, el crecimiento económico, el desarrollo regional (Carree & Thurik, 2010; Fritsch, 2011; Tang & Koveos, 2004; Schumpeter, 1912; Zampetakis et al., 2009) y el autoempleo (Moriano, Palací & Morales, 2006; Salvador Ferrer, 2008). Para las organizaciones empresariales, el comportamiento emprendedor de sus empleados es clave para mejorar la eficiencia y la competitividad empresarial (Kuratko, Irelan, Covin & Hornsby, 2005; Zampetakis et al., 2009) porque las habilidades emprendedoras se utilizan en cualquier puesto de trabajo; por ello, cada vez se presta mayor atención a los factores que influyen en el emprendimiento tanto a nivel de investigación académica como a nivel curricular (Ahmetoglu, Leutner & Chamorro, 2011; O'Boyle et al., 2011). En la actualidad, el análisis de la intención emprendedora se considera una "área consolidada de investigación en el campo del emprendimiento" (Fayolle & Liñán, 2014, p.665).

Para Do Paço et al. (2013) existen dos corrientes que analizan la intención emprendedora: la que enfatiza las características personales y la centrada en el comportamiento. El primer grupo engloba el análisis de la personalidad del emprendedor (Dinis et al., 2013; Luthje & Franke, 2003; Rauch & Frese, 2007; Zhao & Seibert, 2006), la inteligencia emocional (IE) (Ahmetoglu et al., 2011; Cross & Travaglione, 2003; Neghabi, Yousefi & Rezvani, 2011; Rhee & White, 2007) y la autoeficacia emprendedora (AE) (Liñán & Chen, 2009; Zampetakis et al., 2009), la cual ayuda a predecir los resultados emprendedores y la capacidad para liderar proyectos innovadores dentro de una organización (Moriano, et al., 2012b). Estos estudios refuerzan la idea de que las características psicológicas (enfoque de rasgo) influyen en las intenciones emprendedoras.

La segunda corriente de la que habla Do Paço et al. (2013) se centra en el análisis de los antecedentes de la intención emprendedora, concretamente en el Modelo del Caso Emprendedor de Shapero (MCE) y en la Teoría del Comportamiento Planificado de Ajzen (TCP) (Azjen, 1991). En el modelo MCE, la intención emprendedora depende de la viabilidad percibida (la capacidad personal o el grado en que las personas se consideran personalmente capaces de llevar a cabo cierto comportamiento) y la conveniencia (aliciente) de las perspectivas de iniciar un negocio junto con la predisposición a actuar. En el modelo de Shapero y Sokol (1982) la intencionalidad es la clave. La TCP se centra en las actitudes -o el grado en que una persona tiene una evaluación favorable del comportamiento, las normas subjetivas- o la creencia de si la mayoría de las personas aprueba el comportamiento -y el CCP (control conductual percibido)- o la percepción sobre la capacidad de llevar a cabo un comportamiento. En la mayoría de los estudios, el mejor predictor de las intenciones es el CCP, seguido de las actitudes y las normas subjetivas (Autio et al., 2001; Joensuu, Viljamaa, Varamaki & Tornikoski, 2013). Otros estudios revelan que los modelos MCE y TCP se superponen en dos elementos: "el constructo de Shapero de la conveniencia para arriesgarse, percibida está muy cerca de los determinantes de la actitud de Ajzen hacia el comportamiento y las normas subjetivas; y la conveniencia para arriesgarse percibida por Shapero es similar al TCP de Azjen"(Liñán, Urbano & Guerrero, 2011, p. 199).

Las interrelaciones entre las dos corrientes descritas por Do Paço et al. (2013) aumentan la complejidad a la hora de comprender el comportamiento emprendedor. Existe evidencia de que los estados fisiológicos pueden afectar la autoeficacia, de manera que la ansiedad y el estrés reducen las creencias de autoeficacia (Boyd & Vozikis, 1994). Esto pone de manifiesto que la capacidad para gestionar las emociones afecta a la AE y al CCP. Así, por ejemplo, Salvador Ferrer (2008), Salvador y Morales (2009) y, Laviolette, Lefsebrve y Brunel (2012) verifican que la IE, entendida como "la capacidad de controlar nuestras emociones y las de los demás, discriminar entre ellas y usar dicha información para guiar nuestro pensamiento y nuestros comportamientos" (Salovey & Mayer, 1990, p. 239), se correlaciona de forma significativa con la AE. En otras palabras, las personas necesitan tener suficiente confianza en que el comportamiento es posible y que el resultado del comportamiento será positivo. Las personas con mayor nivel de intención emprendedora muestran una actitud favorable respecto del comportamiento emprendedor y se consideran capaces de llevar a cabo dicho comportamiento (Morales-Alonso, Pablo-Lerchundi & Núñez-Del-Río, 2016). Esto hace relevante estudiar los antecedentes de las variables que afectan la intención emprendedora (Schaegel & Koening, 2014), como pueden ser la IE y la AE bajo la hipótesis de que un mayor nivel de IE y AE impactará positivamente en el CCP.

La formación recibida también afecta la intención emprendedora de manera positiva (Peterman & Kennedy, 2003; Zhang, Duysters & Cloodt, 2014) y negativa (Oosterbeek, van Praag, & Ijsselstein, 2010) Qué será más eficaz, ¿enseñar a hacer un plan de empresa o formar para cambiar comportamientos y actitudes? El éxito de un programa para fomentar el espíritu emprendedor dependerá de comprender las variables que afectan los componentes de la intención emprendedora, como es el caso del CCP, así como de los factores que conforman esos componentes (IE y AE). Para aumentar su relevancia, estos programas deben incorporar la transversalidad de género, ya que existen evidencias de la menor participación de las mujeres en la actividad emprendedora (Bosma, Wenneckers, & Amorós, 2011), de su menor predisposición a crear empresas (Díaz-García & Jiménez-Moreso, 2010) y de un diferente nivel competencial entre hombres y mujeres (Alcaraz-Rodríguez, Alvárez, & Villasana, 2014).

El presente artículo se focaliza en el CCP y las variables que le afectan para, a través de un modelo de regresión por pasos, explicar su comportamiento. En la primera sección, se presenta la revisión de la literatura para poder definir las hipótesis de investigación y el modelo propuesto. La siguiente sección presenta la metodología y, finalmente, se recoge una discusión de los resultados y las conclusiones del estudio. Los resultados muestran que tanto factores psicológicos relacionados con la IE como dimensiones de la AE, así como el ámbito de estudios, la experiencia laboral y el entorno universitario tienen impacto en el CCP. Estos resultados son clave para ayudar a los estudiantes, independientemente de su entorno y sus características personales, a cumplir con las expectativas actuales del mercado laboral a través de cursos de capacitación más efectivos.

1. Revisión de la literatura

1.1. La teoría del comportamiento planeado

La intención emprendedora, definida como el estado mental consciente que dirige la atención personal, la experiencia y el comportamiento hacia el emprendimiento (Bird, 1988, 1992), es el mejor predictor de la actividad emprendedora (Krueger, Reilly & Carsrud, 2000; Obschonka, Silbereisen & Schmitt-Rodermund, 2010). Por lo tanto, la creación de una empresa es el resultado de un comportamiento planificado y se predice mejor por la intención presente en el individuo (Azjen, 1991). Por consiguiente, durante los últimos años, un número cada vez mayor de estudios ha utilizado la teoría del comportamiento planificado como el marco teórico, al estudiar la elección de la carrera emprendedora (Autio et al., 2001; Azjen, 1991; Shapero & Shokol, 1982).

De acuerdo con Krueger (2007), las personas no participan en el emprendimiento por accidente; lo hacen intencionalmente, como resultado de una elección (Krueger, 2007). El comportamiento planificado es intencional y, por lo tanto, se predice por la intención hacia ese comportamiento. En el modelo de Azjen, la intención se predice por la actitud hacia el comportamiento o cuán atractivo es para el individuo ser un emprendedor; las normas subjetivas (NS) o la percepción de presión social para cumplir un comportamiento específico, y, el CCP o autocapacidad percibida. Existe consenso en la comunidad científica en la que se considera que la actitud hacia el comportamiento y el CCP son mejores predictores de la intención empresarial que las NS (Morales-Alonso et al., 2016). Sin embargo, se han encontrado resultados mixtos para las NS. Algunos estudios de investigación afirman que las NS no son un precedente de la intención empresarial (Krueger, Reilly & Carsrud, 2000; Serra Yurtkorua, Kabadayi Kuçcub & Doganayc, 2014; Morales-Alonso et al., 2016; Moriano et al., 2012a; Ruizalba, Vallespin, Martin-Sánchez & Rodríguez, 2015). Para Liñán y Chen (2009), las NS influyen tanto en la "atracción personal como en la autoeficacia (que a su vez explica la intención), pero no directamente en la intención" (p. 13). Aunque, el género influye positivamente en la relación entre las normas subjetivas y el CCP porque la sociedad considera la emprendeduría como una opción menos deseable para las mujeres (Díaz-García & Jiménez-Moreno, 2010), que hace que su CCP sea menor que el de los hombres. Dinc y Budic (2016) encuentran que las NS o la familiar, los amigos y el entorno tienen un fuerte impacto en la formación de percepciones positivas sobre el espíritu emprendedor en las mujeres. De manera que, en el caso de las mujeres, el proceso cognitivo de las percepciones a la intención se ve más afectado por aspectos culturales o sociales.

Las variables que predicen bien la IE, como el CCP, deberían ser prioritarias para la investigación futura, en comparación con las variables que predicen mal la IE (Schaegel & Koening, 2014). El CCP es "una función de las creencias sobre recursos, oportunidades y otros factores que pueden facilitar el comportamiento conductual" (Yzer, 2012, p.104). Estas creencias tienen su origen en diferentes fuentes, como la experiencia indirecta, la persuasión, los estados fisiológicos y la experiencia personal (Bandura, 1997). Esto lo hace relevante para estudiar los efectos de la AE y la IE en el CCP.

1.2. Autoeficacia emprendedora

Bandura (1997) la define como "las creencias de cada individuo en sus habilidades para realizar un cierto nivel de desempeño o resultados deseados que influyen en situaciones que afectan a sus vidas" (p.72). En la actualidad, la autoeficacia es una variable importante, considerada en el estudio del emprendimiento cognitivo por su poder predictivo sobre la intención de crear una nueva empresa (Liñán & Chen, 2009; Moriano, Palací & Morales, 2006) y por su capacidad para diferenciar una persona emprendedora de una que no lo es (Markman, Baron & Balkin, 2005) y predecir la intención emprendedora (Moriano, Palací & Morales, 2006). Para Bandura (1997) la autoeficacia percibida actúa como un aspecto clave de la competencia humana y determina la elección de actividades, la motivación, el esfuerzo y la persistencia en las mismas ante las dificultades. En sus propias palabras, "las creencias motivadoras de eficacia se refieren no solo al ejercicio del control sobre la acción sino también a la autorregulación de los procesos de pensamiento, la motivación y los estados afectivos y psicológicos" (Bandura, 1997, p.36).

Resulta evidente que las personas que se sienten capaces de desarrollar una tarea, la desempeñarán mejor. De acuerdo con Wood y Bandura (1989) "las personas con las mismas habilidades pueden tener un desempeño pobre, adecuado o extraordinario, según si sus creencias sobre la eficacia aumentan o perjudican su motivación y sus esfuerzos para resolver problemas" (p. 364). Una persona se inclinará por la emprendeduría si cree tener las destrezas y competencias necesarias. La AE está positivamente relacionada con la intención de iniciar un negocio (Laguna, 2013; Lanero, Sánchez, Villanaueva & D'Almeida, 2007), y por ello se incluye en los modelos que estudian la intención emprendedora y sus dimensiones.

Numerosos estudios, como los de Salvador Ferrer (2008), Salvador y Morales (2009), Laviolette, Lefsebrve y Brunel (2012), Padilla-Meléndez, Fernández-Gómez y Molina-Gómez (2014) y Pradah y Nath (2012), revelan que las emociones afectan la evaluación de la AE. En concreto, todo apunta a que para ser eficaces en el autoempleo es relevante saber manejar las emociones. Para Zampetaskis, Beldekos y Moustakis (2009), la IE afecta la intención emprendedora a través de la autoevaluación de la eficacia emocional: los empleados con alta IE autopercibida pueden exhibir una alta tolerancia al estrés y a factores estresantes del entorno.

La AE también está relacionada con los roles de género (Laviolette et al., 2012; Mueller & Conway Dato-on, 2013) y las barreras culturales que las mujeres deben vencer (Shinnar, Giacomin & Janssen, 2012), aunque los estudios de Mueller y Conway Dato-on (2008; 2013) confirman lo contrario, que ni sexo ni cultura son factores fiables para predecir la AE. Por otra parte, la AE es también un buen predictor de la intención de crear una empresa más allá de las variables demográficas (Laguna, 2013), aunque el estudio de Piperopoulos y Dimov (2014) concluyó que una mayor autoeficacia se relaciona con bajas intenciones emprendedoras. Para Zhao, Seibert y Hilla (2005) el género no está relacionado con la AE pero sí con la intención; de forma similar se manifiestan Mortan et al. (2014), mientras que en opinión de Zhang, Duysters y Cloodt (2014), las mujeres tiene menor intención emprendedora y los estudiantes de tecnología están más predispuestos a iniciar una empresa; incluso si todos reciben formación, la intención de emprender de los tecnólogos es superior.

Los resultados de la investigación del impacto de la educación emprendedora en la AE son poco concluyentes (Shinar, Giacomin & Janssen, 2012). Zhao et al. (2005) encuentran un impacto positivo, pero en cambio Oosterbeek et al. (2010) no encuentran relación. La existencia de estudios no concluyentes justifica que se tenga que seguir investigando. En cuanto al género "la IE de los estudiantes hombres fue mayor, mientras que la IE de las estudiantes mujeres se redujo desde el principio al final del semestre" (Shinnar et al., 2012, p. 566). La educación tiene un mayor efecto en los hombres, quizá porque es una carrera masculinizada. Piperopoulus y Dimov (2014) estudian cómo los diferentes enfoques de la educación emprendedora se relacionan con la autoeficacia y la canalizan hacia las intenciones emprendedoras.

1.3. Inteligencia emocional rasgo

Los artículos académicos que exploran el concepto de IE comenzaron a aparecer a principios de la década de 1990, cuando Salovey y Mayer (1990) definieron la IE como "un tipo de inteligencia social que permite a los individuos controlar las emociones de los demás y su propio estado emocional" (p. 187). Sin embargo, uno de los desarrollos más importantes en la literatura de EI es la bifurcación conceptual propuesta por Petrides y Furnham (2001), en la que distinguen dos perspectivas distintas de la IE: IE de capacidad e IE rasgo. Siguiendo a Siegling, Saklofske y Petridres (2004), "la diferenciación entre la IE rasgo y la IE de capacidad se basa principalmente en el método utilizado para medir el constructo y no en los elementos (facetas) que los diversos modelos abarcan" (p. 382).

La perspectiva de la IE de capacidad conceptualiza la IE como una constelación de habilidades cognitivo-emocionales ubicadas en los marcos existentes de la inteligencia humana (Petrides, 2011). Implica habilidades reales, es medida con pruebas de "máximo rendimiento" y es directamente aplicable a la capacidad cognitiva (Petrides & Furnham, 2001, p.46). Por otro lado, la IE rasgo, o autoeficacia emocional, como sugieren Petredis y Furnham, 2001, se define como "una constelación de autopercepciones emocionales ubicadas en los niveles más bajos de las jerarquías de personalidad" (Petrides, Pita & Kokkinaki, 2007). La IE rasgo se compone de "disposiciones de comportamiento y capacidades autopercibidas" y debe medirse a través de cuestionarios de autoinforme. Está relacionada con el estudio de la personalidad (Petrides & Furnham, 2001, p. 466). Para los emprendedores, "esta capacidad para comprender y expresar con precisión las emociones no verbales, así como para interpretar las expresiones emocionales de los demás es extremadamente importante" (Boren, 2010, p. 56). La conciencia de las expresiones no verbales, por ejemplo, ayuda a los emprendedores a relacionarse tanto con clientes como con empleados, y la "regulación de las emociones ayuda a mantener la calma en situaciones estresantes" (Boren, 2010, p. 57).

La IE rasgo se refiere a un conjunto de autopercepciones relacionadas con las emociones (percepción de emociones, gestión de emociones, empatía e impulsividad) y la autoeficacia emocional, es decir, la confianza en las capacidades de uno mismo para realizar diversas tareas, a menudo imprevistas (Bandura, 1997); esta es un rasgo de personalidad más que una habilidad cognitiva.

En nuestro estudio, utilizaremos la definición de IE rasgo de Petrides y Furnham (2001) y estudiaremos la IE en un entorno de personalidad (Petrides, 2001, Petrides & Furnham, 2001, 2006). La investigación al respecto ha sugerido que la IE es responsable de la capacidad de un individuo para participar en interacciones sociales (Lopes et al., 2004), que ayudan a construir habilidades sociales (Fox & Spector, 2000). Este es un argumento basado en la hipótesis de que las emociones son elementos clave de cómo nos comunicamos y socializamos dentro de los grupos (Lopes et al., 2004). Por lo tanto, podemos reconocer las habilidades sociales como un medio para facilitar la comunicación y como un aspecto importante del trabajo en equipo efectivo a través del vínculo en las relaciones. De manera similar, las habilidades emocionales también juegan un papel importante en la promoción de la reflexión crítica (Clarke, 2010), el rendimiento laboral (Behbahani, 2011) y una mejor calidad del desempeño laboral (Khokhar & Kush, 2009). Todas las anteriores son habilidades que un emprendedor debe tener.

La IE rasgo es un factor importante en la predicción de los resultados emprendedores (Ahmetoglu et al., 2011; Chell, 2008) y el comportamiento emprendedor (Bahadori, 2012) definido como un conjunto de acciones para explotar las oportunidades emprendedoras. Dada la naturaleza social de las actividades emprendedoras, la IE rasgo puede predecir el éxito emprendedor. De hecho, varios autores sugieren que es necesario un nivel más alto de IE rasgo para explotar oportunidades e innovaciones (Chell & Baines, 2000); por lo tanto, existe una relación entre la IE rasgo de los emprendedores y su éxito (Karimi, Kloshani & Bakhshizadeh, 2012).

Para estudiar la IE rasgo, usamos el constructo desarrollado por Petrides y Furnham (2001), medido a través del cuestionario TEIQue que consta de cuatro factores:

Bienestar: relacionado con el optimismo, la autoestima y la cualidad felicidad.

Autocontrol: relacionado con la regulación de la emoción, la impulsividad y la gestión del estrés.

Emocionalidad: relacionada con la expresión emocional, la cualidad empatía y la calidad de la relación.

Sociabilidad: relacionada con la gestión de la emoción, la asertividad y la conciencia social.

La regulación del estrés puede ser una de las vías posibles que vincula la IE rasgo con las actitudes positivas hacia el espíritu y las intenciones emprendedoras. Como consecuencia, "la IE rasgo, como índice de autoeficacia emocional, puede ser un importante antecedente de personalidad de las actitudes e intenciones empresariales" (Zampetakis et al., 2009, p. 610), a través de un mayor nivel de control autopercibido. Paralelamente, Mortan, Ripoll, Carvalho y Bernal (2014) analizan las relaciones entre la valoración y la regulación de las emociones y la intención emprendedora mediada por la autoeficacia emprendedora. Sus resultados muestran que la capacidad de gestionar y usar las emociones de manera apropiada juega un papel importante en la AE.

A partir de aquí, y de acuerdo con lo expuesto hasta el momento, se pueden formular las siguientes hipótesis:

H1: La IE rasgo tendrá un impacto directo en el CCP.

H2: La AE tendrá un impacto directo en el CCP.

2. Metodología

2.1. Participantes y procedimiento

Esta investigación tiene como objetivo analizar los factores que afectan el CCP. Para ello se envió un cuestionario a la totalidad de estudiantes de grado de una universidad española durante el curso 2015-16. El número final de participantes fue de 459, de los cuales el 76.2 % eran mujeres. Del total, el 63.7 % declara no tener experiencia laboral, aunque un 37.7 % ha realizado prácticas curriculares durante el grado. Por ámbito de estudios, el 40 % de los participantes estudia Ciencias sociales y jurídicas; el 8.1 %, Arquitectura e ingeniería; el 12.4 %, Ciencias; el 27.5 %, Ciencias de la salud, y el 12 % Humanidades y arte.

2.2. Medida de las variables

A continuación, se detallan las características de las escalas y las propiedades psicométricas más relevantes de los instrumentos de evaluación empleados en el presente estudio.

• Control conductual percibido: esta variable hace referencia a la percepción que los participantes tienen en relación a su capacidad para llevar a cabo determinado comportamiento; en el caso de este estudio se hace referencia a su capacidad para crear y gestionar una nueva empresa. Esta variable es clave para la acción, ya que sin control sobre el comportamiento difícilmente se pasará a la acción. Este comportamiento se ha medido con un cuestionario de cuatro preguntas (Davidsson, 1995; Autio et al., 2001), siendo el valor de la Alpha de Cronbach de 0.856. El cuestionario ha medido la confianza en la capacidad para crear una empresa, en el éxito, así como en las habilidades y conocimientos, asumiendo que el CCP está determinado por la presencia de factores que pueden facilitar o impedir el desempeño del comportamiento.

• Autoeficacia emprendedora: la escala utilizada para medir esta variable es la escala de AE de De Noble, Jung y Ehrlich (1999), en su versión adaptada y validada en España (Moriano et al., 2006). La versión final de la escala consta de 23 ítems y las respuestas se dan en una escala de Likert de cinco puntos, que va desde completamente incapaz (1) a totalmente capaz (5). Hay seis dimensiones en el concepto de AE desarrolladas por De Noble et al. (1999), incluido el desarrollo de nuevos productos y oportunidades de mercado o la idea de una persona de poder crear nuevos productos y encontrar oportunidades; construir un entorno innovador o la creencia de una persona de poder alentar a otros o a su equipo a intentar una nueva idea; iniciar relaciones con inversores o la creencia de una persona de poder encontrar fuentes de financiación; definir el propósito principal o la creencia de una persona de ser capaz de ser claro con su visión y mantenerla; hacer frente a desafíos inesperados o la creencia de una persona de poder hacerse cargo de la ambigüedad y la incertidumbre, y desarrollar recursos humanos críticos o la creencia de una persona de poder reclutar y retener individuos talentosos. La AE es una medida compuesta suficiente para abordar los niveles de los resultados de autoeficacia (Urban, 2006). En el caso de Moriano et al. (2006), la escala estaba positivamente relacionada con la intención de crear una empresa en tres dimensiones: desarrollar nuevos productos u oportunidades, construir un entorno innovador y afrontar los cambios inesperados.

Siguiendo a De Noble et al. (1991) y a Moriano et al. (2006), se llevó a cabo un análisis de componentes principales y normalización Varimax con Kaiser para medir la bondad del constructo, obteniéndose cuatro factores que explican el 56.9 % de la varianza, siendo las puntuaciones de Kaiser Meyer Olkin .844; Barlett, 747.489, gl=.253, sig.=.000. Estos factores miden la dimensión de networking o la capacidad para establecer relaciones efectivas, a nivel interno y externo; innovación o capacidad para construir un entorno que fomente la innovación; nuevos Productos o habilidad para reconocer oportunidades y desarrollar nuevos productos; y estrés o capacidad para gestionar retos y situaciones inesperadas. Respecto a la fiabilidad de los factores, los resultados del estadístico Alpha de Cronbach son, respectivamente, de 0.86, 0.747, 0.791 y 0.665. Por tanto, las escalas obtienen una fiabilidad alta en la línea de estudios previos (De Noble et al., 1999, Moriano et al., 2006; Moriano et al., 2012a).

• Cuestionario de Inteligencia Emocional Rasgo en su versión abreviada (TEIQue-SF): este fue el instrumento elegido para medir la IE rasgo en este estudio (Petrides & Furnham, 2006). Proporciona puntuaciones en cuatro factores: bienestar, autocontrol, emocionalidad y sociabilidad (Petrides, 2001) y explica la varianza de criterio a un nivel comparable al de la TEIQue en su versión completa (Siegling et al., 2015).

Una elevada puntuación en bienestar indica una sensación general de bienestar. Es común que las personas con una puntuación elevada en este factor consideren que tienen una vida plena y satisfactoria. El factor de autocontrol se refiere al propio grado de control sobre sus impulsos y deseos; las personas con una alta puntuación en autocontrol tienen la capacidad de gestionar y regular las presiones externas. Las personas con una elevada puntuación en emocionalidad poseen una amplia gama de habilidades relacionadas con la emoción: reconocer las emociones internas, percibir y expresar las emociones. El factor de Sociabilidad se centra en las propias relaciones sociales y la influencia social. Este factor difiere del factor de emocionalidad, en el que se evalúa la influencia de un individuo en una variedad de contextos sociales, en lugar de centrarse simplemente en las relaciones personales con familiares y amigos. Las personas con una elevada sociabilidad son buenos oyentes y comunicadores efectivos (Petrides, 2001).

Las propiedades psicométricas del instrumento son puestas de manifiesto por Petrides (2009), Cooper y Petrides (2010), Perera (2015), Siegling, Vesely, Petrides y Saklofske (2015), y el trabajo reciente de Andrei et al. (2016). Para el presente estudio, se obtuvo un coeficiente Alpha de fiabilidad de 0.84 para la escala IE rasgo, y un coeficiente alfa de 0.8 para el factor de emocionalidad (8 ítems), 0.6 para el autocontrol (6 ítems), 0.82 para el bienestar (6 artículos) y 0.67 para la sociabilidad (6 artículos). Los cuatro elementos restantes contribuyen a la puntuación acumulada del cuestionario TEIQue-SF.

2.3. Factores contextuales

Participación en educación emprendedora (variable Educación emprendedora): se puede argumentar que la educación emprendedora ayuda a los estudiantes a ganar confianza en las tareas emprendedoras. Algunos estudios han puesto de manifiesto que este tipo de educación tiene un impacto positivo en la AE de los estudiantes (Cooper & Lucas, 2006; Galloway, Anderson, Brown & Wilson, 2005; Kilenthong, Hills & Monllor, 2008; Setiawan, 2014). Otros estudios indican la necesidad de tener en cuenta los rasgos de personalidad para la formación emprendedora futura porque las personas "que son conscientes de su potencial emprendedor tienen más probabilidades de involucrarse en la formación emprendedora y se beneficiarán más de ella» (Luca, Cazan & Tomulescu, 2013, p. 1049), con el consiguiente impacto positivo en la intención emprendedora (Bae, Qian, Miao & Fiet, 2014; Chen et al., 2013). Como señalan McMullen y Shepherd (2006), "a través de los esfuerzos de aprendizaje y/o el apoyo de los demás, uno puede superar las dudas y actuar" (p. 141), aunque en otras ocasiones no es así (Poblete & Amorós, 2013). El cuestionario incorpora tres preguntas para saber si los participantes habían recibido formación dentro o fuera de la universidad sobre emprendeduría, siendo el Alpha de Cronbach de 0.518.

Entorno universitario: siguiendo a Autio et al. (2001) y Coduras et al. (2008), los participantes también valoraron los recursos e infraestructura disponibles en la Universidad para dar apoyo a los estudiantes en su objetivo de perseguir sus ideas y poner en marcha nuevos negocios. Entre estos recursos se encuentran unidades start-up, incubadoras, y centros y servicios especializados de asesoramiento. Para Coduras, Urbano, Rojas y Martínez (2008), la probabilidad de la intención emprendedora es mayor para las personas que consideran que su universidad está dando un apoyo positivo al emprendimiento, aunque estudios como los de Rae y Woodier (2006) destacan que el papel de otros aspectos (por ejemplo, padres, amigos y modelos a seguir) son más influyentes que los profesores o los centros de desarrollo profesional. Los participantes dan su percepción personal sobre el grado de apoyo de la universidad al emprendimiento. Para esta muestra, la escala arrojó un alfa de Cronbach de 0.804.

Ámbito de estudios (área de conocimiento): para Hassan y Wafa (2012), los estudiantes que siguen el programa de ciencias tienen intenciones emprendedoras significativamente más altas que los estudiantes de negocios o de arte. Maresch, Harms, Kailer y Wimmer-Wurmc (2016) indican que la educación en emprendimiento es efectiva para estudiantes de ingeniería y de negocios.

Experiencia laboral: El enfoque de Jack-of-all-trades de Lazear (2005) muestra que tener experiencias en una gran cantidad de roles diferentes aumenta la probabilidad de convertirse en emprendedor. Una mayor experiencia se relaciona con más competencias emprendedoras (Camuffo, Gerli & Gurbita, 2012) y un mayor CCP (Liñán & Chen, 2009; Liñán et al., 2011, Zapkau, Schwens, Steinmetz, Kabst, 2015), asumiendo que el conocimiento sobre emprendeduría ganado a través de la experiencia está positivamente relacionado con niveles más altos de intención (Miralles, Giones, & Riverola, 2015).

3. Resultados

Las técnicas estadísticas que se utiliza en este trabajo aplican modelos de regresión por pasos para analizar la influencia de distintos determinantes sobre la intención emprendedora. Se ha utilizado esta metodología por considerarse la más apropiada para dar respuesta a los objetivos planteados en el trabajo; también se ha llevado a cabo un estudio de correlaciones para establecer la relación lineal entre las variables. Las siguientes tablas recogen los resultados del modelo.

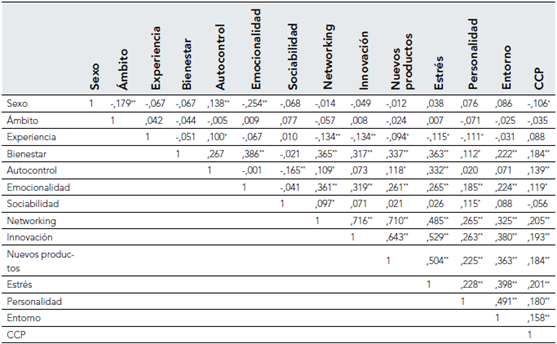

El primer paso en el análisis de las relaciones entre las variables ha consistido en examinar la matriz de correlaciones entre las variables. La tabla 1 muestra cómo la variable CCP correlaciona con las variables del modelo, excepto con el sexo. La correlación negativa entre ámbito de estudios, experiencia y CCP muestra que en los estudios de ingeniería, arquitectura y ciencias el CCP es mayor, lo mismo ocurre con la experiencia laboral, a mayor experiencia, mayor CCP.

Tabla 1 Correlaciones de Pearson

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: elaboración propia.

A continuación, se realizó un análisis de regresión para comprobar si la IE rasgo y la AE impactan en el CCP, considerando el CCP como uno de los determinantes más relevantes de la intención de crear una empresa o trabajar por cuenta propia. Además, se incluyeron factores contextuales como las variables educación emprendedora, entorno universitario, ámbito de estudios y experiencia laboral.

Tabla 2 Resumen del modeloi

h. Predictores: (Constante), networking, personalidad, ámbito de estudios, experiencia, autocontrol, emocionalidad, sociabilidad y entorno.

i. Variable dependiente: CCP.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3 ANOVAa

a. Variable dependiente: CCP

i. Predictores: (Constante), networking, personalidad, ámbito de estudios, experiencia, autocontrol, emocionalidad, sociabilidad y entorno.

Fuente: elaboración propia.

4. Discusión

Los resultados permiten comprobar las hipótesis propuestas. El modelo resultante muestra como factores explicativos del CCP tres de los factores de la escala IE rasgo: emocionalidad, sociabilidad y autocontrol, y dos factores de la escala AE: networking y personalidad. También son factores explicativos la experiencia, el entorno universitario y el ámbito de estudios. En este último caso, el signo negativo obtenido denota que, de acuerdo con la construcción de la variable, los estudiantes de ciencias sociales y humanidades son menos emprendedores que los estudiantes de ingeniería.

Como se esperaba, una cultura universitaria que apoye el emprendimiento (entorno) tiene un impacto sobre el CCP, como se mostraba en Shinnar et al. (2014) y Coduras et al. (2008). No obstante, Rae y Woodier (2006) ponen de relieve el papel de otros aspectos como los padres, los amigos, los modelos a seguir, etc., como factores más influyentes que los centros de desarrollo profesional.

Salvador (2008) corrobora "la relación existente entre algunas dimensiones de la IE y el desarrollo de nuevos productos y oportunidades de mercado" (p. 77). Si esto es así, será interesante incluir formación emocional en los programas de emprendeduría. También Padilla-Meléndez et al. (2014) confirman que la formación en competencias emocionales mejora la orientación a la emprendeduría y, en consecuencia, la intención emprendedora.

Como ponen de manifiesto Ahmetoglu et al. (2011, p. 1031), los individuos con mayor IE son más propensos a participar en actividades emprendedoras innovadoras. En términos similares se pronuncian Mortan et al. (2014), que indican que la IE y más específicamente la capacidad de administrar y utilizar las emociones de manera apropiada, son factores clave en el desarrollo de la intención emprendedora.

Los resultados en el caso de la variable experiencia laboral corroboran los obtenidos en otros estudios, como los de Miralles et al. (2016), Liñán y Chen (2009) y Liñán et al. (2011), aunque con signo inverso, de manera que cuanto mayor es la experiencia laboral, menor es el efecto sobre el CCP. En relación con este resultado hay que matizar que la muestra son estudiantes universitarios con poca experiencia profesional, una experiencia que les lleva a valorar negativamente su capacidad para tener éxito en la creación de empresas. Quedaría pendiente verificar si este resultado se confirmaría en el caso de trabajadores con mayor edad y más experiencia profesional.

A diferencia de otros estudios, no encontramos diferencias en el comportamiento entre hombres y mujeres (Laviolette et al, 2012; Do Paço et al., 2013). En los trabajos de Do Paço et al. (2013) y Díaz-García y Jiménez-Moreno (2010) las mujeres tienen una menor intención emprendedora que los hombres. La idea de ser un emprendedor es más atractiva para los hombres. "La influencia del género en las intenciones emprendedoras es bastante débil, pero curiosamente las mujeres se ven a sí mismas como emprendedoras cinco años después de haber finalizado sus estudios" (Küttima, Kallastre, Venesaar & Kiis, 2014, p. 666).

Conclusiones

El emprendimiento es una fuerza productiva importante en la economía, vital para el progreso de las organizaciones y las economías, y desempeña un papel importante en el crecimiento económico. En los últimos tiempos, el entorno laboral ha experimentado cambios estructurales que han dado lugar a oportunidades para el emprendimiento, cambios que han convertido al autoempleo en una forma más de desarrollo profesional; por consiguiente, en nuestra opinión resulta de interés conocer y entender los factores que afectan las actitudes hacia el emprendimiento.

El presente estudio analiza el CCP como uno de los principales determinantes de la intención emprendedora. Los resultados obtenidos muestran que los factores psicológicos relacionados con la IE rasgo EI (emocionalidad, sociabilidad y autocontrol) y algunas dimensiones de la AE (particularmente el networking y la personalidad) tienen un impacto directo y positivo sobre el CCP. Paradójicamente, no detectamos que la educación emprendedora afecte al CCP. Entendemos que estos resultados deberían ser tenidos en cuenta por las instituciones educativas al objeto de que éstas traten de rediseñar sus planes de estudios para que puedan ofrecer cursos más efectivos. Aunque el número de programas educativos ha aumentado en los últimos años, no está claro si el enfoque aumentará las vocaciones para la creación de empresas.

Al incorporar el CCP en la literatura sobre intención emprendedora, hemos intentado contribuir a la investigación sobre emprendimiento. Las hipótesis planteadas pueden ser tenidas en cuenta en investigaciones empíricas futuras que analicen el papel que desempeña el CCP en el desarrollo de los emprendedores.

No obstante, este trabajo de investigación tiene algunas limitaciones, en gran parte debido a la metodología utilizada para probar las relaciones entre las variables. El R-cuadrado ajustado no es muy elevado, lo que sugiere que los resultados deben interpretarse con precaución; además, no todas las variables incluidas en el estudio fueron significativas. Por lo tanto, entendemos que el modelo es una contribución inicial, de manera que resultaría relevante que pudiera ser estudiado en otros contextos y con otros contrastes para ser más generalizable. Por ejemplo, el estudio se ha realizado en un único año académico y se han utilizado datos de una sola universidad, por lo que podría resultar de interés incluir en futuros estudios datos longitudinales de varios años y compararlos con los de otras universidades para aumentar la generalización de los resultados. En general, más investigación en esta área mejoraría nuestra comprensión del impacto de la EI rasgo y la AE en el CCP entre estudiantes universitarios.