Introducción

Las tareas directivas en las instituciones educativas en Colombia tienen un fuerte vínculo con las prácticas de gestión escolar. Estas involucran aspectos propios de los quehaceres administrativos y financieros, la proyección y el servicio comunitario, el direccionamiento estratégico y, principalmente, los aspectos misionales relacionados con la gestión curricular, las prácticas pedagógicas y el desempeño académico (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2008).

La gestión es un tema que convoca permanentemente a la reflexión, no solo desde las exigencias derivadas de las demandas del mercado y la productividad de cualquier tipo de organización, sino también desde la experiencia real y situada de los diversos actores sociales y, para este caso, de los comprometidos con la educación básica y media de los niños, las niñas, los jóvenes y las jóvenes.

Los diferentes modelos o prácticas de gestión (Aravena et al., 2020; Chen-Quesada et al., 2020; Grinberg, 2006; Lusquiños, 2019; MEN, 2012; Murillo, 2007, 2008, 2014; Orozco et al., 2009) con los que el sistema educativo moviliza sus tareas obedecen a una fuerte influencia de las lógicas del sistema económico neoliberal. Por su parte, las políticas de gestión de la calidad educativa del Estado en Colombia se centran en la medición de los resultados propios de la evaluación (Palacios & Rodríguez, 2019; Castillo & Portilla, 2020) y su correspondiente trazabilidad con los estándares básicos de desempeño, los derechos básicos de aprendizaje, las políticas de organización y planificación del diseño curricular y, más propiamente, con los lineamientos del diseño centrado en evidencias (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, 2018).

Pese a la presencia de un sinnúmero de normas, orientaciones, controles, procesos y procedimientos, las tecnologías con las que el Estado se ha visualizado para controlar el comportamiento de los sujetos en el sistema educativo parecieran perder su eficacia; así lo demuestran diversos informes que conciben la calidad educativa desde la perspectiva de evaluación y de los resultados, como es el caso de Colombia en Pisa 2012 (Jorge-Moreno et al., 2018) o bien en los resultados del examen de Estado de la educación media cuyos niveles de desempeño frente a esta concepción son relativamente bajos (Timarán-Pereira et al., 2019).

Justo en este espacio social de dificultad, lo que se ha querido rutinizar son aquellas costumbres heredadas e impuestas por los discursos educativos del Estado a favor de la eficacia y la productividad en las organizaciones escolares. De esta manera, mientras se avizoran las pretensiones de un gobierno por evaluar los desempeños de los jóvenes y las jóvenes en un aula de clase, simultáneamente se teje una vida escolar a veces incapaz de gestionar los conflictos de naturaleza humana asociados a las rutinas escolares. Los relatos de los colaboradores dan cuenta que robar lo insignificante -lo de poco o mucho valor- como un acto de hazaña más que de necesidad, salir del colegio valiéndose de mentiras y artimañas para encontrarse con amigos y extraños, arriesgar la vida pegados de un camión como si fuese una práctica deportiva extrema o ejercer poder sobre los más indefensos y obligarlos hacer cosas en contra de su voluntad, son apenas algunas de las muestras de la desigualdad y la realidad social de la institución educativa. En este sentido, aquello otro que se instala en la vida cotidiana, que surge del conflicto y la diferencia social, de la resistencia, del cambio, de las necesidades situadas, resulta no ocupar tal relevancia en las tareas de la gestión escolar.

Lo que se comunica en este texto son las vivencias, los intereses y las necesidades contextuales de una comunidad educativa invisibilizada por las determinaciones de la cultura escolar; así, pone en evidencia el desconocimiento de la complejidad de la interacción social en una institución educativa mediada por la pobreza, la guerra por el territorio, el tráfico, el consumo de drogas, el hurto, la prostitución, entre otros conflictos sociales.

La gestión como práctica humana tiene la finalidad de conducir a los sujetos al logro de los objetivos de la organización bajo la premisa del bienestar. Este supuesto surge en el seno de la gestión humanista, cuya idea principal conduce al logro de toda actividad material, social y cultural (Arandia & Portales, 2015). Se parte del concepto básico de gestión humana y se procura un desarrollo que lo desvincule de cualquier lógica o interés productivista asociado con la educación, para plantear el siguiente supuesto antropológico: «una gestión humana renovada hace uso de las políticas del lenguaje para expresar prácticas revolucionarias de liberación y busca en la especificidad del conflicto social o cultural los intereses que definen a la colectividad social» (Ortiz-Cifuentes, 2019). El propósito investigativo estuvo dirigido hacia el comprender los saberes que construyen los sujetos respecto a las prácticas de gestión humana en las zonas de contacto cultural escolarizadas; ello a la luz de tres preguntas cuyas aportaciones finales soportaron la comprensión de la gestión humana como entidad de conocimiento en el escenario educativo: ¿cuáles son los marcos de la actuación política de los sujetos?, ¿es posible reconocer principios ontológicos del ser por fuera de las determinaciones culturales?, ¿cuáles son las prácticas situadas que definen el nuevo interés de la gestión humana?

Comprender las prácticas de gestión humana en las organizaciones escolares desde el conflicto y la diferencia social es importante toda vez que provee elementos científicos a los entes gubernamentales para reflexionar críticamente sobre los modelos o prácticas de gestión que se implementan en el sector educativo. Igualmente, las prácticas de dirección y gerencia, cada vez más, se constituyen en una preocupación por parte de rectores y sus equipos directivos. Estos buscan respuestas en modelos externos de gestión que desconocen las particularidades de la institución en la que trabajan. Por ello, se busca contribuir con un abordaje particular de la gestión que, desde su complejidad, facilita la implementación de otras formas de gestión escolar.

Los problemas que se presentan en la cotidianidad del contexto escolar requieren de prácticas de gestión que den cuenta de las condiciones y necesidades específicas de cada comunidad, las cuales permitan la apropiación y transformación social desde y con los diversos actores sociales.

Para dar cuenta de la comprensión de la realidad social en las zonas de contacto escolar se implementó un diseño investigativo desde la perspectiva reflexiva y colaborativa, cuyos fundamentos epistémicos y metodológicos proponen un horizonte; este vive encarnadamente la producción de saberes a través del diálogo, del conocimiento cointencional de lo propio, de las vivencias diarias, de las necesidades y de las expectativas colectivas. Este diseño permitió un compromiso ético y político de los colaboradores con la realidad social de la institución educativa en aras de minimizar las injusticias y desigualdades de los modelos de gestión de las sociedades disciplinarias.

En cuanto a la gestión como ejercicio de poder, esta implica una participación más o menos democrática en la distribución del control del poder (Quijano, 2000); un poder que no está dado como una facultad única de subordinación al otro, sino más bien, como aquellos «agenciamientos sociales y culturales que apuntan a provocar la ruptura, la elaboración o la disolución de sedimentos concretos» (Grimson, 2011, p. 167). Desde esta perspectiva, para que la gestión haga su trabajo, deben existir acciones humanas que solo pueden entenderse en contextos prácticos, situados y concretos.

En este sentido, diferentes aportes han buscado estructurar modelos y prácticas desde este movimiento investigativo (Pantoja-Kauffmann, 2019; Ramírez et al., 2019; Rodríguez- Sánchez, 2020). La construcción filosófica que propone Bédard (2003) parte del supuesto según el cual todas las acciones y las conductas de las personas tienen un fundamento implícito. La parte visible del comportamiento humano es la praxis; sus formas concretas de acción pueden ser modificadas e intervenidas desde la racionalidad de la conciencia. La propuesta de Bédard (2003) intenta comprender, desde la evidencia empírica, los fundamentos implícitos de las acciones humanas concretas, cosificadas en la práctica. El rombo filosófico es una herramienta de reflexión, de búsqueda y de acción para analizar los fenómenos concretos a partir de un esquema integrador de la acción humana, el cual otorga sentido a razón de cuatro dimensiones filosóficas del ser: praxeológica, axiológica, ontológica y epistemológica. La característica fundamental del ser humano se concibe en la vida en sociedad cuyas relaciones son interdependientes (Bédard, 2003; Cardona-Arbeláez et al., 2020) y complementariamente nacientes de la acción humana; «esto no es más, que lo que se ha dado en llamar alteridad, es decir, la construcción de ser individual, y en consecuencia social, a partir de la interacción y la mutua implicación humana» (Muñoz, 2008, p. 20).

El concepto apropiado sobre las prácticas sociales tiene su origen en el pensamiento de Grimson (2011). Sin embargo, las prácticas sociales han sido un foco de preocupación de filósofos y teóricos como Bourdieu (1997) o Gadamer (1993), en distintos momentos históricos y con perspectivas epistemológicas disímiles. El punto en común ha sido pensar las prácticas como un hecho constitutivo de lo social, lo que implica que las acciones solo pueden entenderse en contextos prácticos, situados, reales y concretos.

Grimson (2011) define a las prácticas sociales como prácticas humanas sedimentadas, que existen, no solo por las determinaciones de la historia y la cultura, sino también por la manera de pensar, hacer y sentir las cosas. Casi siempre son construidas e inventadas en tensión conflictiva con otras prácticas humanas; esto significa que son ontológicamente intersubjetivas y producto de las clasificaciones hechas del lenguaje, los discursos institucionales, sus leyes de funcionamiento, las prácticas situadas y las interacciones humanas y materiales (Grimson, 2011). Esta idea surge de la separación de la cultura y la identidad bajo un análisis de la teoría de la nación y no como metafóricamente se habían analizado las relaciones interétnicas. Esta distinción propone pensar las identificaciones sociales nacientes de las prácticas sociales sedimentadas como procesos culturales (Capasso, 2020; Castillo, 2019; Llopis-Goig, 2018; Rodríguez, 2019).

Toda persona ha construido una historia que le ha sido hereda por las determinaciones de la cultura y, por tanto, sus prácticas sociales tienen una fuerte dependencia del contexto en que fueron producidas. Estas prácticas también se ven afectadas por los cambios sociales, provocando en sí la erosión de prácticas fuertemente sedimentadas, modificando las intervenciones de los sujetos o instituyendo nuevas formas de interacción. «Esas acciones desestructurantes o estructurantes se sedimentarán o no con el tiempo, generando una nueva trama social que se presentará como natural, cuando la crisis haya pasado» (Grimson, 2011, p. 33). En este sentido, aunque las prácticas estén interpeladas por la historia, este hecho no diluye la capacidad estructurante tanto de dichas prácticas como de las vivencias y los sentimientos de las identificaciones más sedimentadas. De tal forma, «lo que se ha sedimentado también puede ser intencionalmente socavado y puesto en cuestión» (Grimson, 2011, p. 42). Estas identificaciones sociales se producen en el marco de un interés compartido, siendo posibles ciertos modos de identificación, mientras otros quedan excluidos. La experiencia social articula tramas de poder y el conflicto se despliega para expresar sentidos múltiples. En este sentido, las identificaciones sociales se refieren al «sentimiento de pertenencia que las personas tienen respecto a un colectivo, y los agrupamientos en función de intereses comunes» (Grimson, 2011, p. 185).

Ahora bien, ¿cómo llegan estas prácticas sociales a construirse como reales? Grimson (2011) refiere que en el transcurso de la vida social se adquiere un lenguaje que clasifica cosas y personas, y se desea que encajen en palabras. Este proceso se despliega en la fabricación de las propias fronteras naturales en relación con las identidades cosificadas; lo que, en suma, es lo que subjetiva ontológicamente lo que cada cual ha clasificado y lo que objetivamente existe; es decir, prácticas concretas, situadas, reales y empíricamente verificables. Nerds y vagos1 son clasificaciones fabricadas en la diferencia social; diferencias que permiten imaginar fronteras reales y materialmente verificables en las prácticas sociales que realizamos.

Método

El estudio se realizó en las zonas de contacto cultural de la Institución Educativa San Francisco de Paula del municipio de Chinchiná, ubicado en la región centro sur del departamento de Caldas (Colombia). Los co-teorizadores o colaboradores fueron seleccionados por el nivel de representación democrática según los diferentes estamentos de participación escolar; así lo refiere Santos (2006) en su fundamento teórico respecto a la hermenéutica diatópica, comúnmente conocida como diálogo de saberes. Este tipo de diálogo especifica que el ejercicio de la traducción lo deben encarnar los representantes de los grupos sociales, los cuales tienen un lugar político y situado, referencian la suma de sus naturalezas subjetivas para proponer en el escenario formas de colaboración y participación en la institución educativa. «Esta reflexión subyace del sustrato epistémico y político que implica el precepto marxista de que hay que transformar el mundo y no solo interpretarlo» (Alonso et al., 2015, p. 41). En este sentido, participaron la personera escolar, el presidente del consejo estudiantil, la presidente del consejo de padres y las dos maestras representantes ante el consejo directivo, no solo por el derecho propio que les asiste, sino también por el compromiso político con quienes depositaron la confianza en ellos.

Los fundamentos epistemológicos de la etnografía colaborativa dieron cuenta de dos grandes supuestos antropológicos en el diseño de la investigación: la colaboración (Katzer & Samprón, 2011) y el diálogo de saberes (Santos, 2006). En primer lugar, la colaboración hace énfasis en el compromiso político de los representantes de los grupos sociales con la gestión escolar. El trabajo colaborativo se asume tanto desde lo procesual como de lo textual; no renuncia a los procesos de conceptualización científica, ni a los reportes académicos rigurosos tales como la textualización etnográfica; por el contrario, esta última permite la argumentación sociológica desde el texto, de las voces que fueron escuchadas y de los textos que fueron corregidos o complementados. El colaborador es un «informante que pasa a ser como un consultor, co-teorizador y socio epistémico, reconociendo en dichas categorizaciones, la agentividad de su labor conceptual, de interpretación, incluso de escritura» (Katzer & Samprón, 2011, p. 61).

Una de las contribuciones más relevantes de la investigación colaborativa es la unión entre la colaboración con la co-teorización: «cuando digo co-teorización me refiero a la producción colectiva de vehículos conceptuales que hacen uso de un cuerpo de teoría antropológica y de conceptos desarrollados por los interlocutores» (Rappaport, 2015, p. 327).

En segundo lugar, los supuestos epistemológicos del diálogo de saberes (o hermenéutica diatópica) aquí planteados hicieron énfasis en la finalidad del trabajo interpretativo, el espacio social abordado y algunos principios del método. En este sentido, el diálogo de saberes «consiste en realizar un trabajo interpretativo entre dos o más culturas con el objetivo de identificar preocupaciones isomórficas entre ellas y las diferentes respuestas que proporcionan» (Santos, 2006, p. 92). Por otro lado, el espacio social referido hace énfasis en lo que Santos (2006) denomina «zonas de contacto cultural». El autor las define como «campos sociales donde diferentes mundos de vida normativos, prácticas y conocimientos se encuentran, chocan e interactúan» (p. 99).

Las zonas de contacto cultural de la Institución Educativa San Francisco de Paula estuvieron conformadas por los diferentes grupos sociales: estudiantes, familia y docentes, con el objetivo de identificar en sus hábitos y costumbres lo que los une, los distancia o los complementa respecto a una misma experiencia social.

Finalmente, los principios de método del diálogo de saberes se orientan a la exploración de tres dimensiones sociológicas que contribuyen a comprender lo interminable de la experiencia social, mediante la sociología de lo existente (ausencias), la sociología de lo esperado (emergencias) y el trabajo de la traducción (interpretación). Esto es «expandir el presente y contraer el futuro, solo así se podría crear un espacio tiempo para ver lo inagotable de la experiencia social» (Santos, 2006, p. 67).

Fases y recursos metodológicos de la investigación

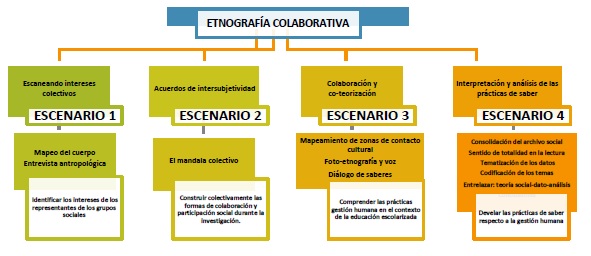

En la figura 1 se observan los trayectos de la investigación a través de la identificación de cuatro escenarios cuyos diversos momentos y situaciones condujeron a una tarea sistemática, planificada y organizada desde lo procesual. Cada escenario estuvo provisto de los propósitos, los recursos metodológicos y los productos esperados a fin de garantizar la rigurosidad científica y epistemológica del trabajo de campo.

En los escenarios 1 y 2 se dio respuesta al primer objetivo de la investigación, esto es, revelar los marcos de actuación política de los sujetos en la construcción de saberes respecto a la gestión humana. Para ello se utilizaron tres recursos metodológicos: mapeamiento del cuerpo, entrevista antropológica y mandala colectiva. La finalidad de estos dos escenarios se centró en el conocimiento del otro como colaborador, como sujeto activo en la investigación; en comprender sus intereses, necesidades, modos de ser, de estar como sujeto y representante, para, finalmente, consolidar un acuerdo real y simbólico respecto a los intereses y compromisos éticos y políticos.

En el escenario 3 se plasmaron las rutinas a través de dos recursos metodológicos: el mapeamiento de las zonas de contacto cultural y la foto-etnografía. Con el primero se describen las prácticas cotidianas de los estudiantes, los horizontes de posibilidad de la gestión humana y con el segundo los fundamentos ontológicos de la institución educativa (el escenario 4 se describe más adelante).

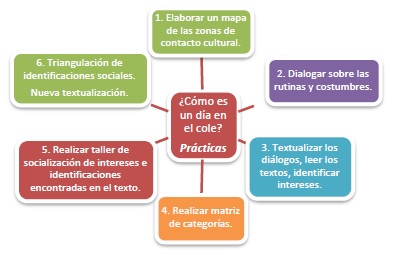

La figura 2 muestra la ruta metodológica para la realización del mapeamiento de las zonas de contacto cultural. El reconocimiento de rutinas, ritmos, hábitos, itinerarios, personas y lugares se llevó a cabo a través de la pregunta: ¿cómo es un día en nuestro cole?

Esta actividad permitió tanto la elaboración de mapas sociales como los diálogos entre los colaboradores respecto a la experiencia social. Seguidamente, se procedió a la textualización etnográfica de las diferentes prácticas y rutinas en un documento cuyo borrador tenía la finalidad de conservar la experiencia social tal y como fue vivida por los colaboradores, esto en aras de dar garantía al trabajo de la traducción. Los textos producidos en colaboración fueron leídos nuevamente para identificar intereses colectivos y, de esta manera, reconocer las categorías que se enunciaron con mayor frecuencia. Finalmente, se realizó un encuentro donde los colaboradores analizaron, en los textos de cada grupo social, las prácticas que los unen y los vinculan sin importar que provengan del conflicto o la diferencia social. En consecuencia, se socializaron los hallazgos y se triangularon los saberes respecto a las identificaciones sociales, los cuales dieron sentido a una nueva textualización.

La figura 3 muestra la ruta metodológica para la realización de la foto-etnografía. Este proceso inició con un gran archivo fotográfico que los colaboradores crearon de la cotidianidad escolar a la luz de la pregunta: ¿cuál es el ideal de lo humano en nuestro cole? Seguidamente, diseñaron un ensayo visual con las fotografías cuyo objetivo se fundamentó en diálogo de saberes y, a su vez, en la textualización de las prácticas de saber respecto a la ontología política. La reducción del dato jugó un papel importante y, para ello, se utilizó como estrategia el taller de consenso a través de la foto-etnografía. Se priorizaron las fotografías que representaban las uniones, las diferencias o los complementos en la narración de experiencias cotidianas. Con este ejercicio procesual se abrió el trabajo de interpretación sociológica desde las voces de los colaboradores, desde la narrativa de lo que consideran como propio y existente, pero también de lo que consideran ausente y requiere, a la vez, de un escenario de posibilidad frente a las necesidades y las expectativas.

El escenario 4 se caracterizó por estar presente en cada uno de los anteriores, gracias a la lógica de la textualización, la revisión conjunta del texto, la relectura, la elaboración conjunta de matrices de categorías y al ejercicio de categorización sobre la ontología política y las identificaciones sociales. El informe final surge de entrelazar saberes situados, la teoría social y el análisis del investigador. Se utilizaron diversos recursos de acuerdo con los objetivos investigativos, lo cual fue posible dada la adopción del concepto trabajado por Denzin y Lincoln (2012); en aquel refieren al bricoleur como el sujeto que construye formas posibles de acercarse a la situación con los recursos necesarios y disponibles. En este sentido, el bricoleur «cambia, apropia herramientas, métodos y técnicas para representar e interpretar el problema» (Denzin & Lincoln, 2012, p. 50) y, para ello, se vale del bricolage metodológico.

Los recursos metodológicos que permitieron el posicionamiento político de los colaboradores fueron la observación reflexiva (Guber, 2001), la entrevista antropológica (Guber, 2001), los mapas corporales (Ramírez, 2012) y sociales (Herrera, 2010), así como la foto-etnografía (Wang & Burris, 2000). Estos recursos sientan sus bases en el diálogo, la participación y el compromiso social; no obstante, estos se constituyeron en medios para la realización del ejercicio interpretativo expuesto en la hermenéutica diatópica y situaron el trabajo dialógico entre los diferentes grupos sociales de la institución educativa.

Resultados

Los hallazgos de la investigación se presentan en tres dimensiones: los marcos de actuación política de los sujetos, la ontología política escolar y los horizontes de posibilidad de las prácticas de gestión humana.

Marcos de actuación política de los sujetos

Los marcos de actuación política son aquellos referentes que permitieron conocer a los colaboradores como sujetos2 activos en la investigación. El trabajo del mapeamiento del cuerpo puso en escena la capacidad de agencia (Giddens, 2003); inicialmente, como una práctica de interrelación y mediación que busca la adopción de compromisos con la tarea social y, posteriormente, con los diferentes aportes desde la vida práctica en beneficio de la transformación de las problemáticas escolares. En este sentido, el trabajo de mapeamiento del cuerpo de los colaboradores y los relatos que surgen de ellos mismos fueron insumos valiosos para el análisis de la actuación política. Los colaboradores fueron capaces de realizar un relato de su propia vida, de su propio cuerpo (Luna, 2018): cuerpos femeninos, alegres, tercos, sensibles, impuntuales, solitarios, etc. La narración de un cuerpo con intereses y necesidades, que produce acciones y demanda actuaciones políticas: dar buen ejemplo, escuchar, informar, llevar la vocería, intervenir problemáticas, mejorar las prácticas educativas, promover un cambio social, etc. En conclusión, cuerpos que identifican intereses colectivos, formulan acuerdos, hacen cosas e intervienen el mundo; todos como elementos movilizadores entre la agencia y el acto concreto (Ema, 2004). En este sentido, la agencia se constituye en uno de los referentes de actuación política de los sujetos.

Para identificar el segundo marco de actuación política fue necesario retomar el acuerdo de intersubjetividad. El acuerdo como situación de comunicación (Katzer & Morales, 2009) permitió poner en el escenario político los intereses del colaborador, así como conocerlo como sujeto activo y co-teorizador (Rappaport, 2015). La situación de comunicación entendida también como proceso de interacción simbólica a partir de situaciones de contacto, mundos posibles e identificaciones sociales, donde los diálogos permiten un mínimo de comprensión entre las partes (Grimson, 2011).

Un tercer marco de actuación estuvo orientado al reconocimiento y a la valoración de los saberes propios (Santos, 2010); saberes que se hicieron prácticos respecto a las rutinas, los modos de percibir los mundos de vida y la forma de reconocer las identificaciones sociales, etc. En síntesis, los colaboradores edificaron su actuación como sujetos políticos a través de su propia capacidad de agencia, los procesos de comunicación con el otro y en el enraizamiento del saber propio respecto a la vida escolar.

Principios ontológicos del ser

La ontología no obedece a la racionalidad del ser, ni a las características propias de la naturaleza humana (Bédard, 2003); esta se pierde cuando lo epistemológico pretende resolver el problema del ser. La ontología se construye en la intimidad de las relaciones de interacción y de coexistencia entre los mundos de vida posible; esta existe cuando los modos de la sociedad definen sus existentes de mundo y sus relaciones (Blaser, 2009).

La figura 4 muestra las categorías construidas con los colaboradores en la identificación de mundos posibles sobre el ideal de lo humano en las rutinas escolares. No existe una única forma de percibir este ideal, pues se ha demostrado, por el contrario, la presencia de una pluralidad de ontologías con sentidos comunes o contrarios respecto al compromiso social, el aprendizaje, la socialización, la comunicación, la valoración del talento y la facilitación de ambientes sanos. Estas categorías han recogido intencionalmente los sentires y decires de todos los colaboradores, teniendo en cuenta la noción de complementariedad del relato, aunque estuviese marcado por las diferencias de percepción y de expectativas de los diferentes grupos sociales.

Por ejemplo, la valoración del talento como categoría y como vehículo conceptual hizo referencia a la «capacidad de los docentes para detectar y potenciar las aptitudes o capacidades que tienen los estudiantes en especial con la música, el canto y el deporte» (Ortiz-Cinfuentes, 2018, p. 106). Esta noción fue construida como un saber propio, dada la riqueza que se tiene para hablar y nombrar lo que se hace en el contexto escolar por parte de los colaboradores. De esta manera, y con la ayuda de cada categoría, se construyeron los diversos argumentos frente al ideal de lo humano, los cuales adquirieron sentido en la misma medida en que surgieron nuevos argumentos frente la experiencia escolar.

La coexistencia de estos argumentos adopta la forma de una ontología política (Blaser, 2009); una forma de actuar en el mundo que tiene en cuenta las diferencias y las conecta con distintas prácticas que, entre otras cosas, son el resultado de vivencias e interacciones concretas entre humanos y no humanos (Poirier, 2008).

La ontología que se planteó para el análisis de las prácticas de gestión humana permitió el reconocimiento de la multiplicidad de los mundos, el carácter fundamental de las relaciones mutuas y el performance de la realidad como práctica emergente (Santos & Tola, 2016). En este sentido, se descarta una ontología pensada desde la individualidad del ser, de su naturaleza (ontología moderna) o de las determinaciones de la historia y la cultura. Se trata de una ontología plural, a la vez situada, contingente y emergente. Una ontología en permanente devenir.

Los diferentes argumentos y consensos entre los colaboradores respecto a las categorías del ideal de lo humano y su significado práctico dieron origen a un nuevo análisis interpretativo denominado sociología de ontología política escolar. La tabla muestra los elementos que se incorporaron en el diálogo con el fin de profundizar en los saberes lo que se percibieron como propios o como ausentes. Así, por ejemplo, el numeral 1 (descubrir, desarrollar y valorar habilidades y talentos) es una práctica que existe y se valora como propia, mientras que tener disciplina es una práctica que está ausente y se añora como posibilidad.

En pocas palabras, con el interés de entender los deseos y los ideales de lo humano en el escenario educativo, se analizaron las experiencias reales, propias y existentes, uniéndose con las necesidades, carencias y expectativas de los grupos sociales en esa sociología de la ontología política; una sociología que parte de las prácticas situadas o de una ontología política (Blaser, 2009) y las une con las ontologías de la posibilidad (Santos, 2006).

La sociología de la ontología política escolar descrita en la tabla 1 sintetiza la unión de lo que existe y se valora como propio. Vincula las prácticas escolares que han tenido importancia y significado para los colaboradores en el desarrollo de las rutinas y las une con las necesidades, carencias o expectativas con las que idealizan la institución educativa; es la unión de ontología política (lo que se tiene) con la ontología de la posibilidad (lo que se necesita). De esta manera, los procesos vinculados a la sociología de la ontología política escolar permiten reflexionar sobre la naturaleza de los ideales y expectativas de vida conjunta de sus colaboradores.

Prácticas situadas que definen el nuevo interés de la gestión humana

La gestión como práctica humana tiene la finalidad de conducir el funcionamiento de la organización y ello involucra la conducción de las personas (Arandia & Portales, 2015). La mirada construida sobre las prácticas humanas surge de un proceso de sedimentación social denominado identificaciones sociales. Ir al colegio, estudiar el currículo, desarrollar competencias, aprender ciertas normas, cumplir con horario, entrar a clase, tomar apuntes, son algunas de las predeterminaciones que la cultura escolar ha instituido y, aunque pueden romperse, la mayoría de veces permanecen.

La dimensión praxeológica de la gestión humana permite identificar en las rutinas las diversas vivencias de los sujetos, así como también los cambios sociales que se producen positiva y negativamente en la interacción escolar. Los diálogos respecto a las rutinas escolares estaban siendo narrados desde la conflictividad social. Hablar de retardos, prácticas fraudulentas, los juegos de agresión, la mendicidad escolar entre otras rutinas mediadas por el conflicto, puso de manifiesto la necesidad de comprender la complejidad de las prácticas humanas.

No se encontraba respaldo desde la teoría antropológica para comprender los rasgos culturales de los grupos sociales en términos del conflicto, pues la cultura educativa «actúa según los dictados de la tradición, de lo que necesita la patria o de los que reclama el origen» (Grimson, 2011, p. 26). En este sentido, se hizo necesario entender las prácticas humanas como un proceso cultural ligado al reconocimiento de las identificaciones sociales. Estas son clasificaciones que hemos construido en nuestra diferencia social en la dinámica de la interacción escolar: «haraganes, muleros, turistas, saboteadores, bravucones, desabrigados, peleadores, jugadores, matoneadores, músicos, etc.». Ello implica que son fabricaciones subjetivas que hemos hecho de las prácticas de los estudiantes, las cuales se cosifican en sus actos; es decir, cuando dichas prácticas humanas devienen objetos materiales y simbólicos, se vuelven reales, situadas y concretas. Una identificación social es un «sentimiento de pertenencia que las personas tienen respecto a un colectivo, y los agrupamientos en función de intereses comunes» (Grimson, 2011, p. 185); o sea, los intereses que vinculan a los estudiantes en ese tipo de prácticas y los congrega en un espacio común para materializar la experiencia. Según lo anterior, un estudiante que se identifica como «mulero» puede sentirse parte de un grupo de estudiantes con los que nunca ha compartido una clase, una tarea, un libro, etc., solo por el solo interés que comparte con ellos.

La figura 5 muestra cuatro identificaciones sociales del total que fueron definidas y nombradas por los colaboradores.

Los muleros, por ejemplo, son estudiantes que se pegan de tractomulas y camiones después de salir del colegio. Les gusta el riesgo, llamar la atención, romper las reglas y realizar maniobras peligrosas en los vehículos. Asumen esta práctica como un deporte extremo, se sienten orgullosos de lo que hacen y no les importa lo que les pueda pasar. Cuando logran subir, sienten que han alcanzado un reto y luego se lanzan en movimiento a la carretera. Algunos hurtan las pertenencias que van en la parte de atrás de los vehículos, se ríen y comentan de sus «diabluras». Raspones, fracturas, moretones y heridas son apenas las muestras de una práctica que pactan en el colegio y la materializan en las carreteras.

Estas identificaciones sociales son el resultado de un proceso de sedimentación social en las rutinas escolares. Surgen por las condiciones de vida de los/las jóvenes, los cambios sociales, la moda y las necesidades de reconocimiento entre pares, etc. Estos fenómenos terminan socavando grandes sedimentos escolares provocando en ellos la ruptura o la creación de nuevas identificaciones sociales en los/las jóvenes de la institución educativa.

Discusión

Si bien se partió del rombo filosófico (Bédard, 2003) para comprender las prácticas de gestión humana en contextos escolarizados, es importante reconocer que dicho esquema integrador de la actividad humana trajo consigo una propuesta epistemológica cuyo diálogo de saberes determinó el conocimiento situado que tienen los colaboradores de las rutinas escolares.

El método que se establezca para conocer las prácticas de gestión juega un papel decisivo, pues las miradas de mundo varían de acuerdo a los sujetos y a sus experiencias. Este tipo de hermenéutica o diálogo de saberes permitió hacer uso de las políticas del lenguaje para construir intersubjetivamente el devenir de la ontología política escolar y ubicó al ser humano en el centro de las preocupaciones ontológicas de la institución educativa. Por ello, el uso del diálogo como herramienta principal para comprender las realidades ontológicas del ser garantiza la correspondencia entre el lenguaje y la vida cotidiana, entre lo instituido por los ordenamientos institucionales y la experiencia situada de los colaboradores.

En este sentido, las políticas del lenguaje referidas al marco de actuación política permiten expresar prácticas de emancipación cultural o bien prácticas legitimadoras de opresión (Roig, 2003); prácticas que han dejado al descubierto una ontología que, más que homogénea, es plural, diversa, contingente y situada.

Asimismo, el enfoque integrador del rombo filosófico desde la mirada ontológica y praxeológica estuvo mediado por el análisis minucioso de las rutinas escolares, esclareciendo los significados de mundo frente al ideal de lo humano como hecho fundamental de una ontología colectiva y plural. Así, identificar este ideal de lo humano como algo existente (que no depende del pensar al ser humano como un sujeto idealizado, abstracto, con predeterminación histórica del que trataba el humanismo antropocéntrico que regía al inicio de la investigación) sino, más bien, un humanismo donde los sujetos concretos -estudiantes, miembros de la familia y maestros- actúan y se desenvuelven en la vida cotidiana, en la interacción con el otro y en la vida comunitaria. Una vez que se conozcan los ideales que convocan los intereses colectivos, la gestión humana tiene como tarea fundamental la orientación de un proyecto político cuyas bases se deben edificar desde la sociología de la ontología política escolar (lo que se tiene y lo que se necesita).

Si bien son de gran relevancia las aportaciones que hace el rombo filosófico para analizar las prácticas de gestión humana, se hace necesario reconocer la dimensión praxeológica como fundamento central para el conocimiento situado de la realidad escolar. Es en esta dimensión donde se logra conocer las identificaciones sociales de los/las jóvenes, además de las determinaciones culturales propias del contexto escolar. Generalmente, se espera que la rutina escolar dé cuenta de una cultura cuyos rasgos hablen de la evaluación, los compromisos académicos, los periodos de clase, los recursos, los resultados, la participación de los padres de familia, etc., y no, por el contrario, de todo lo conflictivo naciente de los diversos fenómenos sociales como es el caso de las identificaciones. Ahora bien, dichas identificaciones sociales nacen del interés colectivo pero, a la vez, segmentado de los estudiantes y poseen un poder articulador negativo o positivo. Hablar de «nerds» puede articular en nuestro sistema de significado algo positivo, mientras que al referirnos a los «vándalos» puede no suceder lo mismo.

Estos hallazgos ponen al descubierto la necesidad urgente que le asiste a los directivos de las instituciones educativas de planificar la gestión educativa con énfasis en la dimensión humana; por ende, establecer, más que modelos homogéneos y estáticos, prácticas de gestión situadas que redunden en la intervención de las formas concretas de la acción humana.

Este enfoque resulta útil e interesante para la gestión educativa, en tanto propone una ruta rigurosa para el conocimiento de la realidad social y de la complejidad de las zonas de contacto escolar. Es, por lo tanto, un enfoque que provee elementos sustanciales para repensar los fundamentos prácticos y teóricos del proyecto educativo institucional desde lo soñado y lo vivido por quienes hacen parte de las zonas de contacto escolar y no meramente un proyecto que responda a las disposiciones normativas y disciplinares contempladas en las políticas educativas gubernamentales.

Desde este punto de vista, el diálogo y la colaboración generan prácticas que revindican los saberes propios fundados en la experiencia y las expectativas de los estudiantes, los docentes y los miembros de la familia y no como un sesgo de miradas de quienes dirigen los destinos educativos. Es un enfoque plural, situado y justo que puede tener gran impacto en el modelo pedagógico, las prácticas pedagógicas de aula y los marcos de convivencia escolar.

Las prácticas de saber y las identificaciones abren oportunidades investigativas respecto a las prácticas otras de gestión humana, las relaciones de poder, el conflicto, la heterogeneidad antropológica de las zonas de contacto escolar y los marcos éticos y morales que rigen la vida institucional.

Las técnicas de intervención de la gestión humana se pueden potencializar desde la pedagogía social (Pérez et al., 2012), la cual concebida en la actualidad como «una disciplina académica que analiza las teorías, los programas y las técnicas de acción social para intervenir en la solución de problemas sociales» (p. 30), cuya finalidad se vincula con la ayuda y el desarrollo del bienestar.

Las limitaciones de la presente investigación se presentaron alrededor del trabajo colaborativo que realizan los representantes de los grupos sociales; en especial, lograr que los representantes de la familia se vinculen con convicción y compromiso político en el trabajo que exige estar permanentemente en la zonas de contacto escolar.