Introducción

El acceso una la educación sexual que garantice el empoderamiento de derechos sexuales y reproductivos durante la adolescencia es una creciente necesidad reconocida a nivel global (Francis, 2016). Según indica la Unesco (2015), la educación sexual para adolescentes basada en evidencias, adecuada a la edad y culturalmente sensible es un derecho inalienable y la única forma en que los adolescentes pueden tomar decisiones informadas acerca de las consecuencias de sus comportamientos sexuales. De hecho, es un derecho de los adolescentes el ser reconocidos como seres sexuados y, por tanto, que se les provea de conocimientos y habilidades para ejercer su sexualidad de manera sana y responsable (Dillon & Cherry, 2014). En este sentido, Faur y Gogna (2016) sostienen que la educación sexual, además, tributa a la inclusión social (ya que busca superar desigualdades de género), a la violencia hacia niños, niñas y adolescentes y a los embarazos en edades tempranas.

Embarazo adolescente en Latinoamérica

Para la Organización Mundial de la Salud (2022), el embarazo adolescente es aquel que se presenta en niñas de entre 10 y 19 años. Binstock y Gogna (2014) mencionan que este es el resultado de una cadena de eventos y circunstancias en las que las decisiones del adolescente no son el producto de una deliberación concienzuda basada en información adecuada, sino que más bien se trata de experiencias y conductas influenciadas por factores individuales, familiares, sociales y culturales. En ese sentido, se afirma que el embarazo en la adolescencia es, generalmente, no intencional y, más aún, que está asociado a múltiples factores como la desigualdad de poder entre los géneros; a una cultura que no reconoce la condición de sujetos sexuales de los adolescentes, razón por la cual no se facilita el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, concretamente, para la adquisición de métodos anticonceptivos; y, sobre todo, a la falta de educación sexual (Gogna & Binstock, 2020; Plan Internacional & Unicef, 2014). En efecto, detrás del embarazo adolescente existe un entremado de factores sociales, culturales, religiosos, económicos, políticos y educativos (Gayou-Esteva et al., 2020).

Concretamente en América Latina, el embarazo adolescente sería el resultado, entre otras cosas, de la falta de educación sexual (Plan Internacional & Unicef, 2014). En con-secuencia, no resulta sorprendente que las cifras de fertilidad en la adolescencia no hayan descendido en la misma proporción que las de a nivel global. De hecho, la tasa de embarazo adolescente en Latinoamérica es la segunda más alta del mundo (Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA], 2018) y es la única con una tendencia ascendente en adolescentes menores de 15 años (Organización Panamericana de la Salud & Unicef, 2018). En Ecuador, la situación respecto al embarazo adolescente también es alarmante, ya que es el tercer país de la región con la tasa más alta de embarazo en adolescentes (UNFPA, 2013). Para 2016, Ecuador ocupó el primer lugar en embarazos adolescentes en la región andina y el segundo lugar en América Latina (ONU Mujeres, 2016). Además, en 2017, la tasa específica de fecundidad en adolescentes fue de 36.06, lo que implica que por cada 1000 mujeres de entre 10 y 19 años, nacieron un promedio de 3.6 hijos en Ecuador (UNFPA, 2020).

Educación sexual y embarazo en la adolescencia

Pese a que la educación sexual es importante en todos los ciclos de la vida estudiantil, hay momentos, como la adolescencia, que se consideran claves para el desarrollo de competencias que les permitan a los jóvenes tener una vida sexual saludable (Hirst, 2008). De hecho, en Latinoamérica, y específicamente en Ecuador, existen varios acuerdos regionales y nacionales que amparan la implementación de la educación sexual en el sistema educativo formal. No obstante, los intentos de institucionalizarla en los colegios han generado controversias y obstáculos que han limitado su efectiva implementación (Darré et al., 2016). En efecto, estudios evidencian varios problemas que presenta la educación sexual en el sistema educativo: a) responde a iniciativas efímeras y a urgencias de un momento determinado (embarazos no deseados; Malón, 2012); b) promueve un marco heteronormativo, con un modelo biologicista y un enfoque de riesgo (Gangli, 2020; Vázquez, 2020), lo que se entiende como un paradigma esencialista (Benedet & López, 2015); c) se reduce a actividades desarticuladas, principalmente impartidas como parte de la asignatura de biología (González et al., 2015); d) su abordaje es improvisado (Gerolimetti, 2014); e) se basa en las experiencias de los docentes, en donde priman mitos y prejuicios (Gangli, 2020); f) no se incorpora una perspectiva de género o lo hacen de una forma restringida (Benedet & López, 2015); y, g) no promueve la participación ni el diálogo con los estudiantes (Obach et al., 2017). Así, se afirma que la educación sexual no ha sido la esperada, razón por la cual prevalecen indicadores preocupantes respecto a los derechos se xuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes (Organización Panamericana de la Salud & Unicef, 2018) y, más aún, sobre el embarazo en adolescentes.

Presente estudio

La realidad respecto a la situación del embarazo adolescente en Ecuador ha llevado a que se tomen decisiones políticas para reducir sus índices (Cavazotti, 2021). Entre las estrategias para concretar dichas políticas se encuentra la Ley Orgánica de Educación Intercultural, mediante la cual se asegura la provisión de educación sexual desde un enfoque integral y como un eje transversal en el sistema educativo formal. De hecho, en su artículo 6, sobre las obligaciones del Estado, expresa en sus literales f, r y w que se debe asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación sexual integral (República del Ecuador, 2011). No obstante, a pesar de los lineamientos legales, no existe información científica precisa y actualizada de cómo se ha venido implementando este enfoque de educación sexual ni cómo se lo ha hecho transversalmente en el contexto ecuatoriano.

Así, ante la problemática alrededor del embarazo adolescente se evidencia la necesidad de un mayor entendimiento del mismo, desde una mirada que, sin desconocer que es un problema de salud pública, abarque otras entradas y escenarios como es la educación sexual en el sistema educativo formal. De hecho, la literatura académica sugiere que, para que el desarrollo o mejora de los programas de educación sexual sean efectivos, se deben considerar las necesidades expresadas por un grupo de adolescentes en particular, considerando sus circunstancias de vida concretas y características únicas (Thomas & Aggleton, 2016). Por ejemplo, en la época actual, nuestra vida cotidiana está mediada en gran parte por el uso de redes sociales, condición que implica una transformación cultural orientada a las formas de aprendizaje a través de plataformas digitales (Valdivia, 2021). Esto significa que los jóvenes de hoy en día son sujetos activos de su propio aprendizaje de sexualidad en comparación con generaciones pasadas; de hecho, la escuela debe considerar estos cambios generacionales a la hora de impartir la educación sexual.

Comprender las necesidades en educación sexual con base en las características evolutivas de los adolescentes significa actualmente entender que la tecnología es un agente importante en el desarrollo de los individuos. Por tanto, aunque la Organización Panamericana de la Salud y la Unicef (2018) recomiendan la participación de las y los adolescentes en investigaciones sobre el tema, en Ecuador la voz de madres adolescentes es exigua y la voz de padres adolescentes prácticamente nula en la producción científica al respecto. En este sentido, el objetivo de esta investigación fue explorar, desde las experiencias de los adolescentes que han sido madres y padres, cómo ha sido la educación sexual que han recibido en los colegios. Para ello, se han planteado las siguientes preguntas de investigación: ¿cómo han sido las experiencias de educación sexual que han recibido en los colegios los adolescentes que han sido padres y madres?, ¿qué implicaciones tienen las experiencias de los padres y madres adolescentes para la educación sexual de los adolescentes en los colegios?

Método

El presente estudio fue de corte cualitativo, pues buscó explorar en profundidad una situación que involucra a un grupo particular de población en relación a una situación sensible, en este caso, las experiencias de educación sexual de los adolescentes padres y madres. La investigación se enmarcó en un diseño fenomenológico, pues se trató de conocer cómo los participantes perciben y experimentan una situación, profundizando en sus significados y contextualizando detalles únicos (Hernández et al., 2014).

Participantes

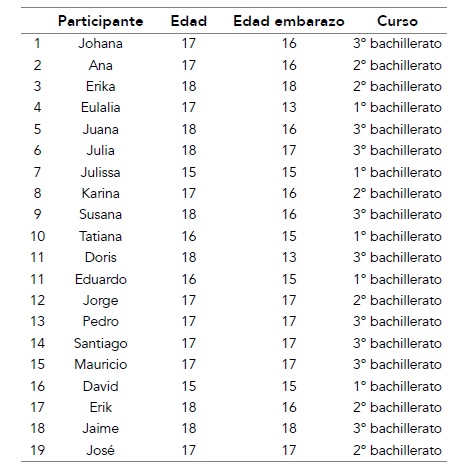

La selección respondió a una muestra de participantes voluntarios y homogéneos, ya que las unidades seleccionadas tenían un mismo perfil (Hernández et al., 2014), esto es, adolescentes padres y madres estudiantes de distintos niveles del bachillerato de colegios públicos de la ciudad de Cuenca. El grupo total estuvo constituido por 19 adolescentes (diez madres y nueve padres), de entre los 15 y 18 años (tabla 1).

Instrumentos

Los datos fueron recolectados a través de entrevistas semiestructuradas. Esta herramienta se escogió debido a que permite la construcción conjunta de significados respecto a un tema (Hernández et al., 2014). Así, el grupo de investigación diseñó una guía de entrevista que contenía preguntas respecto a las experiencias en educación sexual. Con el fin de comprobar la eficacia de la guía, se realizó una prueba piloto en la que participaron cinco adolescentes (dos hombres, tres mujeres). Después de la prueba piloto, se realizaron los ajustes pertinentes a la guía. Su versión final estuvo compuesta por un total de 12 preguntas.

Procedimiento

Debido a que los datos se levantaron en 2020, durante la pandemia por covid-19, las entrevistas semiestructuradas fueron realizadas de forma virtual. Así, para seleccionar a los participantes se estableció, en primer lugar, contacto telefónico con las autoridades de aquellos colegios que presentaban un alto índice de embarazos adolescentes. Los rectores de estas instituciones, a través del Departamento de Consejería Estudiantil, proporcionaron una lista de participantes. A su vez, debido a que los adolescentes eran menores de edad, se contactó, en primera instancia, a sus representantes, a quienes se les envió el consentimiento informado a través de WhatsApp. Seguidamente, se procedió a contactar telefónicamente a los adolescentes y se les envió el asentimiento informado. Los adolescentes que estuvieron de acuerdo en participar fueron contactados nuevamente para acordar el día y hora en el que se realizaría la entrevista.

Recolección de datos

Las entrevistas fueron realizadas mediante llamadas telefónicas. Un total de 19 entrevistas fueron desarrolladas por cuatro investigadoras. En el transcurso del análisis preliminar de datos, se llegó al punto de saturación de la información (Hernández et al., 2014), con lo cual finalizó la recolección de datos. Las entrevistas tuvieron una duración de 30 a 40 minutos aproximadamente y fueron grabadas para luego ser transcritas de forma literal.

Análisis de datos

El análisis de datos se realizó mediante análisis temático (Braun et al., 2019) a través del empleo del software ATLAS.ti. El procedimiento fue el siguiente: a) familiarización con los datos; b) generación de códigos; c) establecimiento de los temas; d) revisión de los temas; y e) definición de temas.

Aspectos éticos

La aprobación para desarrollar el estudio la concedió el Comité de Bioética de la Universidad de Cuenca; también se contó con la autorización del Ministerio de Educación. Además, se consideraron algunos aspectos de acuerdo a los principios éticos de los psicólogos y códigos de conducta de la American Psychological Association ([APA], 2010): a) beneficencia y no maleficencia; b) fidelidad y responsabilidad; c) integridad; d) justicia; y e) respeto por los derechos y dignidad de las personas. De forma complementaria, de acuerdo a lo establecido en el código APA (2010), se contó con el consentimiento de los padres o representantes de los adolescentes y el asentimiento de los participantes. En dichos documentos se garantizó el anonimato y la confidencialidad de la información proporcionada. Así mismo, se indicó que la información sería utilizada únicamente por el equipo de investigación y se mantendría bajo custodia del proyecto por cinco años.

Resultados

A través del análisis temático se exploró cómo ha sido la educación sexual que han recibido adolescentes padres y madres en los colegios. Así, como resultado del análisis de definieron tres temas generales: 1) sexualidad adolescente silenciada; 2) un cuerpo que se debe disciplinar; 3) sexualidad ausente del currículo, pero no de la vida cotidiana.

Sexualidad adolescente silenciada: el colegio no es un espacio que observa las necesidades de educación sexual

Este primer tema revisa algunos aspectos que indican que los espacios educativos formales, pese a su potencial, no estarían atendiendo las necesidades de educación sexual de los adolescentes, puesto que los colegios tienden a ser desexualizados como se analiza a continuación.

Los adolescentes aprenden que hay temas no autorizados en el discurso de los colegios

Los relatos sugieren que los padres y madres adolescentes perciben restricciones hacia la sexualidad y, con ello, al abordaje de la educación sexual. De hecho, se puede sugerir que las instituciones educativas no son espacios confiables para verbalizar intereses que vayan más allá de lo normalizado y, en este sentido, el aula no parece ser el espacio indicado para hablar cómodamente de aspectos relacionados a la sexualidad. Así, las historias dejaron ver que es común que los docentes detengan o evadan conversaciones informales en las que se emplea un vocabulario grotesco; por lo que los adolescentes aprenderían que aquello genera una tensión difícil de manejar, llegando incluso en ocasiones a ser motivo de sanción: «En mi clase alguien preguntó: "¿Es normal, está bien o da algo cuando nosotros metemos por los dos huecos?" Entonces toda la clase (…) se reía y la profesora le fue a llamar al inspector» (Pedro).

En efecto, aquellas reacciones estarían dando el mensaje de que hay temas que no son aptos para ser tratados dentro de la formalidad curricular que prima en los colegios. En otras palabras, los estudiantes han aprendido que ciertos contenidos, de interés para ellos, no están autorizados en el contexto escolar. De hecho, según los participantes, los docentes evitarían sistemáticamente estas complejas interrogantes y situaciones, como lo indica Doris: «Los profes se quedan callados o decían que es mejor dejar el tema ahí».

En consecuencia, las historias mostraron limitaciones en la posibilidad que tendrían los adolescentes de verbalizar sus necesidades e intereses en el escenario escolar y en los términos que ellos manejan, así como que la comunicación entre adolescentes y docentes no refleja una horizontalidad y posibilidad de diálogo. De tal manera, la voz de los adolescentes padres y madres respecto a sus necesidades de educación sexual es silenciada.

Docentes poco preparados tratan de abordar la educación sexual

En las narraciones de los participantes se percibe que, para padres y madres adolescentes, los docentes no estarían preparados para abordar los aspectos vinculados a la educación sexual desde las expectativas y de acuerdo a la etapa de desarrollo sexual que ellos atraviesan. Por un lado, parecería que los docentes no han recibido formación respecto a la sexualidad, y a decir de los adolescentes, esta es un área que demanda un nivel importante de dominio. Señala Juana: «Algunos profes no están especializados en ese tema». De acuerdo a estos relatos, la eventual provisión de educación sexual muchas veces no estaría basada en evidencia o fundamento científico que la respalde y es, más bien, intuitiva y protectora: «Los profes hablan por sus propias experiencias o por experiencias de sus familiares, o sea, de cosas que les han sucedido. O sea, nos contaban cosas para que nosotros no cometamos los mismos errores» (Julia).

Por otro lado, las historias también sugieren que, como parte de la poca formación de los docentes, estos no entenderían la necesidad de intimidad que tienen los adolescentes en cuanto a su sexualidad, lo que limita un acercamiento a sus reales intereses. De hecho, los participantes sentirían temor a la divulgación de sus inquietudes o de sus experiencias. Así, los relatos mostraron la necesidad de un docente que garantice respeto a su intimidad sexual, es decir, uno que no intente imponer su opinión, que no emita juicios apresurados o sentencias; en definitiva, un docente en quien confiar:

Es que los profes pueden llamar a los representantes. A veces les llaman y les dicen que los jóvenes están con curiosidad, que están queriendo saber de eso [sexualidad]. Entonces, se desconfía mucho y no queremos preguntarle o consultarle nada a los profes. (Ana)

No obstante, desde la perspectiva de adolescentes padres y madres, algunos docentes realizan esfuerzos por tratar de responder sus interrogantes. Aun así, los participantes advierten que se percatan de las limitaciones de estos, pero no dicen nada, quizá para no perder el poco acercamiento a la educación sexual que se les provee.

El tratamiento curricular de la educación sexual es asistemático

Las historias de padres y madres adolescentes mostraron que, a diferencia de otras áreas disciplinares, no existe una planificación curricular explícita que brinde los espacios y posibilite tratar temas de interés para la vida de los adolescentes como lo es la educación sexual. En este sentido, los participantes perciben que este tema no es trabajado de forma intencional y organizada. Además, parece que la transversalidad que supone la educación sexual en el contexto de estudio es irrelevante para las instituciones educativas: «Una vez una compañera preguntó algo, no me acuerdo qué fue, pero la profe le dijo que ella da clases de física y no de educación sexual» (Santiago).

En consecuencia, las instituciones educativas parecen recurrir a especialistas en la temática para que aborden la educación sexual con los estudiantes. Sin embargo, las historias sugieren que estas intervenciones, a más de ser esporádicas, no suplen lo que eventualmente hacen los docentes. Así, también tendrían poca llegada a los estudiantes, pues los actores, quienes serían personas ajenas a ellos, no generarían el espacio de intimidad que previamente subrayaron. En este sentido, los relatos sugieren que el objetivo de este abordaje extracurricular es distante y dirigido, esencialmente, a la prevención:

Llegaron los doctores del subcentro de San Joaquín. Ellos nos dieron una charla sobre las consecuencias que conlleva tener relaciones sexuales y nos dijeron que hay muchas formas de cuidarse. Nos dijeron cómo cuidarnos, cómo utilizar los métodos de protección y todo eso. (Jaime)

Un cuerpo que se debe disciplinar: acercamientos a la educación sexual bajo un paradigma esencialista de la sexualidad adolescente

El segundo tema expone algunos elementos que indican la prevalencia del enfoque biomédico y moralista en la educación sexual para controlar los riesgos y las consecuencias negativas de la sexualidad adolescente, primando un intento por evadir la actividad sexual.

La visión de la sexualidad se reduce a la genitalidad desde un enfoque biomédico

De acuerdo a los relatos de padres y madres adolescentes, el enfoque generalmente empleado en las instituciones educativas al abordar la educación sexual es el biológico y, además, sesgado a ciertos temas. Así, los contenidos trabajados principalmente referían a la anatomía de la reproducción y a enfermedades de transmisión sexual, pero temas como el uso de anticonceptivos ha sido escasamente abordado. De hecho, los relatos sugieren que la naturaleza de este enfoque restringe las posibilidades de aprendizaje de la sexualidad en los adolescentes y al parecer cohibe la curiosidad, el diálogo y las preguntas. Además, según los testimonios, aspectos como las emociones, los afectos o las relaciones son concebidos como elementos ajenos a la sexualidad:

Nos trataban de educar o como que trataban de explicarnos cómo es el cuerpo de la mujer; cómo es el cuerpo del hombre y qué es lo que pasa entre una mujer y un hombre si no se cuidan. (Juana)

En base a las narraciones, el enfoque biologicista se complementa con una perspectiva médica que pone al riesgo como eje central: las amenazas de las enfermedades y los efectos no deseados del encuentro sexual.

Al ser un riesgo, la sexualidad adolescente es un «mal» a prevenir

Los relatos de padres y madres adolescentes dejaron ver que la educación sexual provista se centra únicamente en el cuidado de la salud, por lo que las acciones efectuadas apuntan, sobre todo, a prevenir lo negativo, lo perjudicial o lo «no deseado» del ejercicio de su sexualidad. En este sentido, aspectos vinculados al placer, por ejemplo, son ignorados. De esta forma, parece que la prevención -de riesgos- se observa como la meta del abordaje de la sexualidad en el espacio escolar: «En segundo de bachillerato nos hablaron sobre las transmisiones, enfermedades; nos hablaron de los riesgos que corríamos por tener relaciones. También nos hablaron sobre prevenir el embarazo y eso» (Karina).

Los testimonios sugieren que para las instituciones educativas es importante generar conciencia en los adolescentes para que controlen su sexualidad, no para que la vivan. Aun así, las narraciones aluden a que el enfoque preventivo proviene del interés por vigilar el bienestar de la adolescencia. De hecho, parecería que, en ese afán, también emerge en los docentes una mirada moralista de la sexualidad. En consecuencia, los relatos mostraron que la educación sexual se encara desde una perspectiva que considera solo los sistemas normativos que reprimen el ejercicio de la actividad sexual; es decir, una educación que refuerza el deber ser que se espera de los adolescentes:

Hablábamos con la maestra y a veces nos decía: «Tienen que cuidarse. Primero deben tener una profesión». Siempre te dicen: «Cuídense, no es bueno tener hijos, son muy niños para tener un bebé, primero tienen que terminar sus carreras», siempre a modo de conversación. (Johana)

Cabe mencionar que, de acuerdo a los relatos, cuando se adoptan posiciones morales en el abordaje de la educación sexual se pone énfasis en el control mediante la abstinencia, hecho que desconoce la realidad de la vivencia de la sexualidad de los adolescentes, como lo indica Eulalia: «Nos decían que no nos dejemos tocar nuestras partes, que hombres como mujeres nos hagamos respetar, que nada de toqueteos o esas cosas. O sea, nos animaban para que no hagamos cosas indebidas». En este contexto, los participantes manifestaron su interés por un abordaje más allá del aspecto biomédico y moralista. Así, para los adolescentes, los peligros y cuidados aparecen como lo básico, lo mínimo, lo que todos saben. Sin embargo, en las entrevistas surgieron otros temas sobre los cuales los adolescentes que ya han sido padres y madres requieren saber, tales como: cambios emocionales, violación, amor, deseo, comunicación, virginidad, noviazgos, temores, homosexualildad y aborto: «Me parece interesante saber cómo llevar una relación. O sea, saber cosas sobre cuando hay peleas o discusiones, o saber qué hacer cuando se quiere llegar a la parte íntima y ese tipo de cosas» (Julissa).

Del mismo modo, los adolescentes padres y madres sugirieron otras formas de abordar la temática, con base en establecer diálogos que consideren las opiniones y experiencias de los propios adolescentes, como lo menciona Tatiana: «Me gustaría que sea algo más motivadora, con más opiniones de los estudiantes. O sea, que se expresen, que se desahoguen, que no importe si cada uno tiene una opinión distinta a la de los demás».

Necesidad de educación sexual: indiferencia respecto al bagaje de los adolescentes sobre sexualidad

El tercer tema se orienta hacia situaciones que evidencian la necesidad de abordarla desde un enfoque integral. Ello puesto que se evidenciaron, no solo en docentes sino también en adolescentes padres y madres, factores sociales y culturales que generan concepciones limitadas de aquello que implica la sexualidad y la educación sexual.

Visiones estereotipadas respecto al ejercicio de la sexualidad en hombres y mujeres

Los relatos de padres y madres adolescentes dejaron ver que existen diferencias en el modo de concebir el ejercicio de la sexualidad para hombres y mujeres. De hecho, de acuerdo con los participantes, parecería que los hombres tienen menos responsabilidad y, por lo tanto, las principales destinatarias de las clases de educación sexual serían las mujeres; ideas que parecen ser respaldadas también por los docentes:

Los hombres no ovulamos y no tenemos nada de eso. O sea, los dos se tienen que cuidar, obviamente, pero las que más deberían tener cuidado son las mujeres. Entonces deberían dar más charlas a las mujeres. (Mauricio)

En consecuencia, los discursos que existen en las instituciones educativas respecto a la educación sexual para mujeres estarían referidos principalmente a concebir su sexualidad como silenciada y su actividad sexual disminuida. Además, al parecer las mujeres deberían desarrollar una capacidad para defenderse de los hombres quienes, por su condición, se «librarían» de responsabilidad:

Deben ser clases de cómo protegerse porque hay estudiantes que no hacen caso. Entonces, deben indicarles eso a los adolescentes, a las mujeres, más a las mujercitas porque ellas, a veces, caen ante los hombres. Deben saber cómo cuidarse ellas mismas. Es que a ellas se les «calienta la oreja». (Jorge)

Así, estas concepciones, que constituyen el corpus de la sexualidad, tienden a reforzar una educación sexual que, por acción u omisión, termina reforzando los roles de género tradicionales y las relaciones de poder.

Los adolescentes desconocen su analfabetismo sexual

Los relatos de los participantes mostraron que los miembros de las instituciones educativas conciben a la sexualidad como reducida a lo biológico y moralizante, así como un problema que pone en riesgo la salud de los adolescentes. No obstante, aunque previamente se indicó que para los participantes prevalece un enfoque de educación sexual que se centra en lo biomédico, es importante enfatizar que este enfoque sesga la posibilidad de mirar otros aspectos que los adolescentes demandan y que al parecer son velados.

En este sentido, fue claro que los estudiantes desconocen todo lo que implica la sexualidad humana y, con ello, no logran su derecho a aprender una educación sexual con un enfoque integral, fundamentada en derechos y con una perspectiva de género. De hecho, en este contexto, llamó la atención que los adolescentes padres y madres consideran que ya saben «todo» respecto a la sexualidad, pero que ese «todo» refleja un enfoque biológico y de riesgo, que es lo que eventualmente han estado recibiendo:

Yo sabía todo de sexualidad: los métodos anticonceptivos, cómo se queda embarazada, las enfermedades de transmisión sexual y todo eso por el estilo. Entonces, como digo…, la educación sexual que recibí estaba todo bien; no creo que habría nada que mejorarle. (David)

En consecuencia, de acuerdo a las historias, los adolescentes padres y madres estarían conformes con la educación recibida. No obstante, es evidente que esta no contribuyó, por lo menos, a la prevención de embarazos.

Discusión

Los resultados mostraron cómo el sistema educativo formal ecuatoriano estaría desconociendo las necesidades de educación sexual de los adolescentes, a pesar de ser considerado un escenario fundamental de llegada a los adolescentes, por un lado, por su potencial para implementar políticas públicas (Thomas & Aggleton, 2016) y, por otro, por ser un espacio donde diariamente interactúan cuerpos sexuados con trayectorias históricas y culturales (Morgade et al., 2011).

Este desconocimiento radica en que la mirada de la educación sexual está enfocada en los mismos preceptos de hace varias décadas en las que el sujeto de aprendizaje era pasivo en comparación con el adolescente de ahora que cuenta con información ilimitada, aunque en muchos casos sesgada, a través de la tecnología (Valdivia, 2021). Así, es claro que la educación sexual carece de procesos metódicos para su desarrollo e implementación y desconoce las verdaderas necesidades de sus educandos. En este sentido, estudios previos que han reportado que este tema no necesariamente cuenta con una estructura planificada, sino que se aborda, principalmente, ante las demandas de los estudiantes (Gerolimetti, 2014; Malón, 2012). Esta situación implicaría que los adolescentes deberían tener iniciativas o ser escuchados; no obstante, al parecer, en el contexto de estudio estos no tienen conciencia clara de que su sexualidad es algo que puede ser abordado desde la en los colegios. Una posible explicación refiere al hecho de que el colegio es un lugar donde se abordan únicamente cuestiones públicas, mientras que la sexualidad es considerada como algo íntimo, relativo al campo de lo privado. Aun así, en estos espacios existen procesos informales entre adolescentes, donde circulan saberes respecto a la sexualidad a los que no se puede ser indiferente (Morgade et al., 2011). Aunque la realidad respecto a las limitaciones en la provisión de una educación sexual integral y efectiva para los adolescentes en los colegios resulta preocupante, es importante señalar también que gran parte de los embarazos adolescentes ocurren fuera del sistema educativo (Reina & Castelo-Branco, 2018) y gran parte de los segundos embarazos se presentan luego que los estudiantes han salido del sistema educativo formal (Binstock & Gogna, 2014), lo que evidencia que las acciones para promover la salud sexual deben extenderse a todos los espacios de su interés o atención.

A nivel más concreto, en el escenario de implementación de la educación sexual es evidente el rol fundamental que tienen los docentes y directivos, pero, a su vez, la poca formación en el tema. Las limitaciones en la preparación de los docentes pueden explicarse en el contexto latinoamericano, en primer lugar, al hecho de que están replicando procesos educativos relativos a la construcción de su propia sexualidad, basada en una visión tradicional de la educación sexual (Faur & Gogna, 2016; González, 2015); y, en segundo lugar, los docentes ven a sus educandos como niños necesitados de protección, más no como seres sexuados que tienen derecho a recibir educación en la materia (Mumba et al., 2019; Obach et al., 2017), lo que podría estar llevando a que se evite abordarla. Sin embargo, es evidente que esta situación no inhibe el interés sexual de los adolescentes sino, como enfatizan Morgade et al. (2011), solo se refuerza el control sobre el cuerpo y sobre la actividad sexual.

Resulta interesante entonces el hecho de que la educación sexual se conciba como un tema transversalizado en el currículo, pues los saberes de la sexualidad humana en toda su complejidad atraviesan fronteras entre distintas disciplinas. No obstante, su abordaje efectivo en las aulas de manera transversal es complejo (Darré et al., 2016; Martínez, 2019) pues, en línea con Morgade et al. (2011), en el colegio viven e interactúan cuerpos sexuados, por lo que se debe abordarla desde todos los aspectos que le dan sentido al uso del cuerpo, dentro y fuera de la institución. Estas afirmaciones nos llevan a analizar que el debate sobre la adecuada educación sexual debe centrarse en elementos más profundos y cercanos a las reales necesidades de los adolescentes, en lugar de considerar que puede abordarse en cualquier asignatura por cualquier profesional.

Las políticas públicas del Ecuador relacionadas a la educación sexual generalmente han estado basadas en datos tales como la incidencia del embarazo adolescente, los factores de riesgo y el enfoque biologicista; por tanto, no se han tomado en cuenta otros aspectos importantes tales como las necesidades de educación sexual que presentan los educandos con base en sus características evolutivas, la influencia de la tecnología, etc.

Además, la educación sexual sesgada a lo biológico y moralista que se reporta evidencia incongruencia en relación a los lineamientos políticos respecto a la educación sexual en Ecuador. De hecho, existe una tensión entre el currículo oficial que establece una educación sexual desde un enfoque integral y basado en derechos (Presidencia de la República de Ecuador, 2021) y el enfoque que se presenta en el manejo didáctico-pedagógico en las aulas. Según Mumba et al. (2019), la falta de dirección desde las instituciones educativas permitiría que esta tratada de forma arbitraria, dejando que los docentes decidan cómo, cuándo y qué enseñar. Sin embargo, esta incongruencia entre la política y realidad en el aula respecto a la educación sexual es situación que coincide con otros escenarios latinoamericanos (Morgade et al., 2011) y que mostraría lo sensible y controversial del manejo de esta temática en contexto latinoamericano (Darré et al., 2016).

La genitalización de la sexualidad de los adolescentes a través de una educación sexual biomédica y moralista ha sido reportada previamente. Así, aquella reducida a aspectos como la anatomía y fisiología, riesgos y métodos anticonceptivos, ha sido utilizada con la finalidad de reducir embarazos adolescentes, al parecer sin la eficacia esperada. (Cavazotti, 2021; Gangli, 2020). También, la educación sexual con carga moral ha sido ya reportada en el contexto latinoamericano (Roldán et al., 2020). Esta visión moralista, al enfocarse en el deber ser, restringe el desarrollo de la sexualidad adolescente pues no toma en cuenta sus sentimientos y experiencias. De hecho, Morgade et al. (2011) ya han afirmado que los adolescentes no pueden o no quieren apropiarse de temas moralizantes. En este sentido, Weeks (1998) indica que, si el sexo peligroso se considera, entonces se adoptan posiciones morales que proponen su control y, al contrario, si se considera al deseo sexual como benigno se adopta un conjunto de valores más flexibles y liberadores. Nuestros hallazgos reivindican entonces una mirada negativa de la actividad sexual durante la adolescencia. Más allá de estas perspectivas, los resultados también señalan que los adolescentes insinúan querer aprender sobre otros componentes de la sexualidad, situación que evidencia la necesidad de atención a la temática en el contexto de estudio. De hecho, la educación sexual desde un enfoque integral prepara a los adolescentes para una vivencia plena y sana de su sexualidad y podría prevenir situaciones que transgreden sus derechos como la violencia, el maltrato y el abuso (Faur & Gogna, 2016). No obstante, esto implica un gran desafío para el sistema educativo, pues aprender el disfrute de la sexualidad implica desaprender la sexualidad como tabú (Thomas & Aggleton, 2016).

Los resultados muestran también que, en línea con estudios previos (Allen, 2011; Darré et al. 2016) la sexualidad de los adolescentes se ha venido construyendo bajo la influencia de condicionantes contextuales de orden social, cultural y político. Por lo tanto, la educación sexual debería ser abordada no solo en su expresión biológica sino fundamentalmente en tanto construcción social y colectiva regida por pautas históricas y culturales propias de cada sociedad (Checa, 2012). Sin embargo, aspectos relevantes asociados con esta construcción, como es la influencia que ejerce la jerarquía católica y falta de voluntad política (Cruz & Alonso, 2015), parecerían estar maniobrando en la concepción tradicional de la sexualidad adolescente. De hecho, los resultados muestran que la sexualidad adolescente es reprimida y, al figurar como un aspecto meramente biológico, coarta la posibilidad de un entendimiento de dimensiones que intervienen en el ejercicio de una sana y responsable. En este contexto, la familia, célula vital en el orden social, juega un rol importante, pero no favorable; pues, según se ha argumentado, los padres no consideran a sus hijos adolescentes como seres sexuados (Jerves et al., 2014) y las familias tienden a rechazar la educación sexual integral (Vázquez, 2020). Situaciones que, parcialmente, podrían explicar los saberes sobre sexualidad que manejan los adolescentes.

Observando las condicionantes socioculturales, resultan interesantes las diferencias en el modo de concebir la práctica sexual en relación al género: los hombres tendrían menos responsabilidad y serían las mujeres quienes deberían tomar medidas para prevenir un embarazo. Esta situación refleja que las políticas educativas que definen un enfoque de género en la educación sexual (República del Ecuador, 2011) no se concretan en la realidad educativa. De hecho, se ha argumentado previamente que el tema de género es poco reconocido como problemático por parte de los docentes (Faur & Gogna, 2016). Sin embargo, realidades como estas han sido observadas también en otros contextos en donde se concibe como socialmente más legítimo que las mujeres expresen mayor necesidad de conocimiento en relación a la sexualidad que los varones (Allen, 2011; Forrest et al., 2004). Estas diferencias y la posición de la escuela frente a ellas, contribuyen a perpetuar inequidades sociales; estas formas de masculinidad simbólica y materialmente establecen un poder social en que las mujeres están subordinadas al hombre.

Considerando el hecho de que la sexualidad trasciende el ejercicio de la genitalidad y que los adolescentes han tenido una trayectoria personal y social en relación a la construcción de su sexualidad (la cual, al parecer según nuestros hallazgos ha sido limitada y sesgada) resulta necesario que se repiense profundamente la educación que se les está ofreciendo. Para ellos y ellas permanecer en esa condición de ingenuidad perpetúa riesgos para su bienestar presente y futuro (Morgade et al., 2011).

La reflexión debería empezar a nivel político para que se generen iniciativas pertinentes que abarquen, entre otros aspectos, la formación de docentes y autoridades educativas; abordando primeramente su propio reconocimiento como seres sexuados, entendiendo el desarrollo sexual de los adolescentes y sus derechos (Faur & Gogna, 2016) y propiciando el involucramiento de los docentes en temas de educación sexual como parte de su rol (Martínez et al., 2012). Por otro lado, urge abordar con los adolescentes otros temas vinculados al embarazo y su prevención como son el noviazgo, las relaciones de poder y el uso de anticonceptivos, aspectos claves para lograr un empoderamiento efectivo de derechos sexuales y reproductivos en el contexto latinoamericano.

Los hallazgos del presente estudio aportan a una mejor comprensión de la forma en que la educación sexual se está desarrollando en las instituciones educativas, desde la mirada de adolescentes que han sido padres y madres. En este sentido, estos tienen implicaciones para los hacedores de políticas y formadores de docentes. En primer lugar, las propuestas de programas de educación sexual deben tener en cuenta los contextos y las realidades locales, lo que implica conocer las experiencias y necesidades autopercibidas por los propios adolescentes. En segundo lugar, los resultados llevan a cuestionarse la efectividad de la propuesta de educación sexual prevista desde instancias gubernamentales y los eventuales cambios que se deben hacer si se desea prevenir el embarazo en adolescentes desde el sistema educativo. En tercer lugar, este estudio insta a escuchar con atención las voces de los adolescentes, reconociéndolos como sujetos sexuados con derecho a ejercer su sexualidad de una manera sana, responsable y placentera. Finalmente, es evidente que la educación sexual debe incluirse en los programas de formación docente, tanto a nivel de formación inicial como de desarrollo profesional permanente.

Aunque el presente estudio fue diseñado y desarrollado rigurosamente, presenta ciertas limitaciones. En primer lugar, el levantamiento de la información se tuvo que realizar durante el confinamiento por la pandemia covid-19; por lo que las entrevistas se hicieron telefónicamente, situación que pudo haber condicionado la posibilidad de un diálogo abierto. Además, no se conocía el ambiente/espacio que rodeaba a los entrevistados o si había personas que pudieran influir en la calidad de su información. En segundo lugar, en la muestra no se incluyeron a aquellos jóvenes que abandonaron la educación formal debido a la situación de paternidad o maternidad; sus opiniones también pueden diferir de los hallazgos actuales. En tercer lugar, es importante considerar que se contó con participantes que dieron curso al embarazo y se quedaron con el bebé. Por razones operativas, es muy difícil conocer situaciones en donde se dieron casos de adopción o aborto, considerando que este último no es posible para la mayoría de adolescentes del contexto de estudio. Finalmente, debemos reconocer que, por la misma situación de los participantes y la naturaleza sensible del tema, pudo haber sido difícil para ellos expresar de manera más profunda y precisa sus necesidades reales con respecto a la educación sexual.

En conclusión, el presente estudio pone en evidencia la escasa educación sexual para adolescentes que se ha venido tratando de implementar en el sistema educativo formal, pese al establecimiento de lineamientos a nivel de instancias centrales. Esta situación lleva también a cuestionar la calidad de la escasa educación sexual que se ha estado trabajando, pues existe un desconocimiento de la sexualidad mirada holísticamente como dimensión humana y un eludir el hecho de que los adolescentes son sujetos sexuales con derechos. Además, aunque la sexualidad puede estar ausente del currículo, no está ausente de la vida cotidiana de los adolescentes. Así, las necesidades de los adolescentes, en relación a una educación sexual significativa, no se están cubriendo. De esta forma, se concluye señalando que la educación sexual en las instituciones educativas no cuenta con procesos sistemáticos. No tiene una base científica, estando fundamentada en principios, valores y experiencias de los docentes: Además, tiene un enfoque predominantemente biológico y moralista, que no considera la integralidad de la sexualidad ni la trayectoria sociocultural de la sexualidad de los adolescentes. Entonces, es evidente la necesidad de observar y replantear propuestas más intensas y sistemáticas en el sistema educativo, de manera que respondan a aquello que va a permitir que los adolescentes se empoderen de sus derechos sexuales y reproductivos y, de esta manera, vivan positivamente su sexualidad.