Los ette del norte de Colombia, figuran en las etnografías clásicas como una sociedad simple, aferrada a una agricultura precaria y notablemente aculturada. Una imagen tal, hoy resulta cuestionable ante los recientes avances de la antropología en materia de ontologíasamerindias. El universo pensado y vivido por los ette, lejos de limitarse a actividades de subsistencia y relaciones socioeconómicas, abarca un complejo entramado relacional en el que participan divinidades, personas, plantas y animales (Niño Vargas, 2007; 2008; 2014; 2018a).

La integración del mundo humano a un universo más vasto y la densidad del entramado que une a humanos y no-humanos son particularmente notables en los campos agrícolas. Los ette convierten a las selvas en cultivos y a los cultivos en rastrojos mediante una ingeniosa combinación de técnicas de putrefacción, incineración y barbecho. A medida que desarrollan estas tareas, el espacio adquiere coloraciones divinas, humanas y bestiales y sirve de escenario para la dominación, la reciprocidad y la subordinación. Los indígenas colaboran con deidades pluviales, se enfrentan a espíritus selváticos, instauran regímenes simbióticos con árboles y plantas y explotan despóticamente a la fauna y las hierbas silvestres.

El presente experimento etnográfico se concentra en esta esfera de la vida. A fin de mostrar la complejidad del universo ette, intenta restituir los principios cosmológicos y los modos relacionales que determinan el curso de la faena agrícola y, por esta vía, aseguran la reproducción material, social y simbólica del mundo. La exposición empieza ofreciendo un bosquejo del cosmos y la agricultura ette y continúa examinando detalladamente las transformaciones atravesadas por los cultivos. Las descripciones y análisis evidencian cómo estos terrenos se ven sometidos a ordenamientos ontológicos contrastantes que impulsan a humanos y no-humanos a establecer relaciones de diversa naturaleza.

Si bien existe un número importante de investigaciones sobre agricultura indígena en el norte de Colombia, la mayoría relega a un segundo plano su dimensión cósmica y social para concentrarse en aspectos materiales y técnicos (Beckerman & Lizarralde, 2013; Ruddle, 1974; Reichel-Dolmatoff, 1982). El ejercicio propuesto salva está falencia, otorgándole paridad epistémica a los conocimientos nativos y, consonantemente, acercándose a los cultivos en el marco de los modos de existencia y relación que les son propios (cf. Osborn, 1995; Martínez, 2011)4.

El universo humanizado

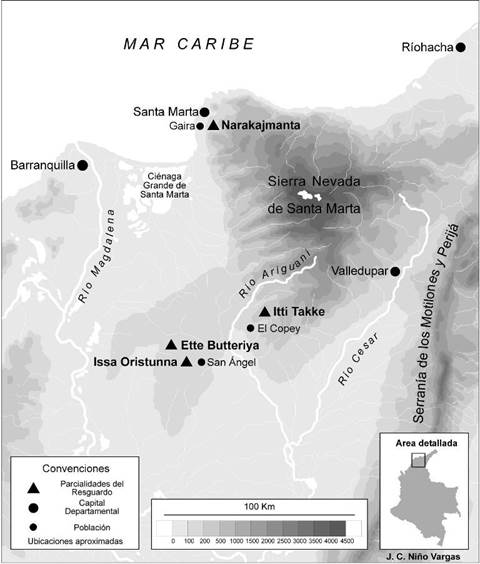

Los ette, antes llamados «chimilas», pertenecen al conjunto de pueblos de lengua chibcha del norte de Colombia (Bolinder, 1924; Niño Vargas, 2007; Reichel-Dolmatoff, 1946). Su territorio se extiende sobre las llanuras al suroccidente de la Sierra Nevada de Santa Marta (Figura 1). La región se caracteriza por altas temperaturas, suelos fértiles y el paso anual de dos estaciones lluviosas y dos secas. Las grandes selvas desaparecieron del área a mediados del siglo XX, tras el avance de la colonización colombiana. La posterior instauración de un régimen latifundista y ganadero minó la independencia de los ette, les arrebató el control de la tierra y los obligó a venderse como peones en las haciendas recién fundadas.

El grueso de la población actual ette reside en el curso medio del río Ariguaní. La mayoría se concentra en dos resguardos fundados alrededor de 1990 en la región de Sabanas de San Ángel: Issa Oristunna y Ette Butteriya. Los dos asentamientos acogen más de mil personas, repartidas en cerca de doscientas familias. Los remanentes selváticos localizados dentro de los resguardos han sido declarados reservas y la mayor parte del área restante ha sido seccionada en parcelas familiares. Los hombres se dedican a la agricultura, el peonazgo y la caza, mientras que las mujeres se ocupan de la casa, las huertas y los animales domésticos.

A grandes rasgos, el universo ette se levanta sobre los principios antropomórficos animistas típicos de las tierras bajas sudamericanas (Århem, 1993; Descola, 2005; Viveiros de Castro, 1996). Las categorías y relaciones definitorias de la humanidad se reencuentran más allá de la esfera propiamente humana (Niño Vargas, 2007, pp.103-136). El cielo está repleto de casas y jardines cuidados por astros, los parches selváticos han sido sembrados por deidades cultivadoras, los manantiales de agua son la morada de espíritus dedicados a la cosecha de peces. El mundo se compone de dominios controlados por seres que se contemplan a sí mismos como personas y actúan en conformidad con tal imagen.

Ahora bien, ese aire animista del cosmos se enrarece al entrar en los detalles. El antropomorfismo ette comporta una fuerte inflexión antropocéntrica, común en el área istmo-colombiana (Halbmayer, 2020; Niño Vargas, 2020). Lo humano sirve de referencia a una gradación de órdenes suprahumanos e infrahumanos, respectivamente asociados a lo divino y lo bestial. A los primeros pertenecen los grandes astros, las divinidades selváticas y los espíritus acuáticos, seres partícipes de una humanidad tan vasta que opaca a la definitoria de las personas ordinarias. A los segundos se afilian la mayoría de animales y artefactos, entidades con una faceta humana tan recóndita que bien puede ser ignorada en la vida diaria. Aunque el universo se concibe como un todo humano y culto, no todos sus pobladores participan de la humanidad y la cultura en el mismo grado.

La gradación de lo humano es escalar. En la tierra, los ette personifican a la verdadera humanidad. Sus progenitores míticos, el padre Yaau y la diosa Numirinta, representan el orden suprahumano, son los responsables de las lluvias y, por ende, se les trata con reverencia. Los animales encarnan a las creaturas infrahumanas y, en consonancia, se crían y cazan sin mayores consideraciones morales. Las mismas distinciones reaparecen al avanzar a las regiones del cosmos referidas por los mitos. Arriba del firmamento yace un mundo de coloración divina, cubierto por lujuriosas selvas y habitado por pueblos inmortales. Debajo de la tierra, se halla un antro de halo bestial, ocupado por civilizaciones extintas y animales inmundos.

El ordenamiento descrito es dinámico. Lo divino deviene en humano y lo humano en bestial por efecto de transformaciones irreversibles. Al nivel más general, este movimiento se manifiesta en catástrofes periódicas que crean y destruyen humanidades. El último de estos eventos ocurrió hace unas cuantas generaciones. Las deidades se hastiaron del comportamiento violento de antiguos pueblos, decidieron convertirlos en animales y purificaron la tierra mediante incendios e inundaciones. Los ette, quienes hasta ese momento residían plácidamente en el cielo, descendieron al espacio recién creado para empezar a llevar allí una vida verdaderamente humana (Niño Vargas, 2008, 2018a).

El mundo cultivado

En un universo humanizado, los rastros de la agricultura se descubren por doquier. El mundo se explaya centrífugamente en sectores envolventes, todos igualmente cultos, aunque cultivados por distintos seres (Figura 2). El sector central está señalado por las casas jaataka y los huertos akki de las mujeres, la región intermedia la ocupan los campos kañña de los hombres y, por fin, la periferia está dominada por las selvas kantawa de las divinidades.

La casa, centro del mundo habitado y escenario de la vida cotidiana, señala un espacio propio. El área consiste en una plaza libre de vegetación, coronada por una vivienda familiar y rodeada por jardines femeninos. Del otro extremo, selvas y haciendas de halo divino envuelven al mundo. Los parches selváticos son la morada de espíritus dedicados a sembrar árboles y cosechar animales. Los hatos ganaderos les pertenecen a colonos ricos y patrones de peones. Ambos dominios les son extraños a los ette, quienes solo pueden acceder a ellos en condición de inferioridad. La caza en la selva se practica con discreción y mesura, pues se concibe como una intrusión punible en un cultivo ajeno. El peonazgo se juzga como un mal necesario que expone a los jóvenes a la alienación cultural.

A medio camino de las selvas divinas y las casas profanas, se extienden los terrenos destinados a la agricultura itinerante. Los ette califican a los campos kañña que aquí se abren como una de las más altas expresiones de su cultura. El valor ideológico y material del cual gozan es evidente en los resguardos actuales, en donde tratan de levantarse a pesar de la poca tierra disponible y la constante interferencia del latifundio ganadero. Además, resultan muy llamativos por ser resultado de la aplicación sucesiva de técnicas de tumba, pudre y quema, algo bastante inusual desde el punto de vista etnográfico.

Las familias beneficiadas con tierras en los resguardos son quienes mejor pueden recrear el modelo concéntrico (Figura 3). Se trata de cerca de 90 unidades familiares, poseedoras de terrenos de entre 20 y 40 hectáreas. La vivienda marca el corazón del terruño y el mundo, sin importar si este coincide o no con un centro geométrico. A su alrededor se extiende un paisaje compuesto por islas de bosques jóvenes, un cultivo productivo y varios campos en barbecho. Al fondo, se observan arroyos cubiertos de selvas, haciendas ganaderas y otras parcelas indígenas vecinas.

Es importante notar que las condiciones actuales distan de ser óptimas para la agricultura. Los resguardos están situados en una región gravemente aquejada por la inequidad social y, de hecho, son las áreas más densamente pobladas al oriente del río Magdalena. Más de 1.100 indígenas viven hacinados en las 2.100 hectáreas que suman ambas propiedades. El número de personas por kilómetro cuadrado se acerca a 53, diez veces más de lo normal entre pueblos horticultores (Conklin, 1961, p.27). Si bien la agricultura itinerante puede practicarse donde la tierra escasea, la situación es sumamente alarmante (Whitmore & Turner, 2005).

El aire divino de la palizada kajbragga

La transformación de la selva inaugura la faena agrícola. El campo abierto recibe el nombre kajbragga, compuesto por el nominal kaj, «árbol», y el plural, -bragga. La denominación se ajusta bien al espacio referido, pues queda cubierto por árboles erguidos y troncos abatidos. La palabra «palizada», usada por los ette al hablar en español, es igualmente afortunada, pues evoca un montón desordenado de palos.

Una palizada kajbragga es un cultivo abierto en un dominio selvático bajo el control de divinidades. Su apertura es un oficio masculino, se desarrolla durante la segunda mitad del año y se realiza mediante técnicas de tumba y pudre (Figura 4). Sobre la materia vegetal cortada se desperdiga maíz y otras especies menores que aprovechan los nutrientes liberados por los procesos de putrefacción. En consonancia con la coloración divina y ajena del terreno, las intervenciones humanas se reducen al máximo y las plantas crecen en relativo desamparo.

La apropiación de un dominio divino y ajeno

Antiguamente, laspalizadas kajbragga solían abrirse en la gran selva de los dioses, donde las sombras de los árboles inhibían las malezas y facilitaban el desbroce. La reciente degradación del bosque obliga hoy a los ette a dirigirse a otros lugares. Los parajes predilectos son las colinas cubiertas por bosques jóvenes y los rastrojos viejos habitados por divinidades menores. Las labores de apertura ocurren durante la corta estación seca de mitad de año, entre julio y agosto. Las dos semanas estivales que dura son suficientes para levantar un campo de media hectárea.

Todo comienza con el desbroce de la vegetación arbustiva. La labor se designa con el verbo gwajgowi, el cual evoca un acto violento y sigiloso. El vocablo está emparentado con los verbos gwajgo, «asesinar», y, muy llamativo, gwajgati’a, común en los mitos relativos al exterminio de humanidades pasadas. La violencia implícita en la lengua se redescubre en la práctica. El desbroce es una empresa temeraria, pues supone violentar un paraje ajeno. Los cultivadores actúan reverentemente, absteniéndose de pronunciar palabras groseras y tener pensamientos eróticos que perturben a las divinidades. Armados de machetes similares a las macanas de guerra, aniquilan la vegetación de manera rápida, dejando un caos de plantas caídas y maltrechas. El uso de tabaco y talismanes es común, pues se les atribuye el poder de apaciguar y espantar a los espíritus.

Las labores subsiguientes se realizan con la misma discreción y premura. La siembra, kwreewi, se efectúa al voleo, una técnica ágil que evita la intervención directa sobre la tierra. Los hombres arrojan granos de maíz y, en menor medida, auyama y fríjol, sobre la materia desbrozada. La tala, ukkwata, viene después y consiste en el abatimiento selectivo de los grandes árboles con la ayuda de hachas y motosierras. Aunque las decisiones al respecto dependen de las inclinaciones y necesidades de los cultivadores, la mayoría de ellos concuerda en que medio centenar de especies arbóreas merecen respeto por sus atributos simbólicos o sus propiedades útiles (Niño Vargas, 2018a, pp.485-486).

La presencia humana, por discreta que sea, puede ser objeto de retaliaciones. Los eventos desafortunados que sobrevienen durante el desbroce se interpretan en el marco del conflicto. Las divinidades selváticas observan a los hombres como plagas invasoras y, en consonancia, se apuran a cazarlos. A juicio de los ette, los frecuentes accidentes que ocurren efectivamente durante el desbroce se deben a estas agresiones: desde amputaciones por el mal manejo del machete, hasta ataques de serpientes y enjambres de avispas.

El respaldo de las deidades humanas

Los hombres abandonan el campo al terminar la tala y el protagonismo pasa a la diosa Numirinta. A ella le toca desencadenar las lluvias que pudren la vegetación abatida y liberan los nutrientes de la materia muerta. Las lloviznas de agosto resultan de sus movimientos al bailar, las lluvias de septiembre llegan con sus fiestas y las tormentas de octubre estallan cuando ella alcanza la embriaguez.

Las actividades humanas se reducen a excursiones esporádicas. Las tareas de protección que demandan los grandes cultivos son innecesarias acá. El tapete de deshechos dificulta el crecimiento de maleza y protege a los cultígenos del sol, el viento y los animales. Las pocas hierbas adventicias que logran escabullirse, avanzan a un ritmo tan lento que no hay necesidad de desyerbes. El maíz se asoma tras un par de semanas y las primeras mazorcas brotan en septiembre. La auyama y los fríjoles lo siguen y, antes de fin de año, sus frutos adornan el terreno.

La aparente dejadez de los campos de tumba y pudre kajbragga no debe poner en duda sus virtudes (cf. Osborn, 1991, pp.71-74; Vasco, 1993, p.145). Los ette destacan la gran cantidad de nutrientes a disposición de los cultígenos, la escasez de malas yerbas y animales rapaces y, sobre todo, la obtención de una cuantiosa cosecha a cambio de un corto esfuerzo. El rendimiento simbólico también entra en este cálculo, pues, como se verá más adelante, las mazorcas producidas sirven para renovar los lazos de reciprocidad con Numirinta.

La humanidad del cultivo kañña

Al llegar la gran estación seca, los ette dan por concluida la vida de las palizadas kajbragga y se apuran a convertirlas en campos kañña. Se trata de cultivos verdaderamente humanos, abiertos mediante tumbas y quemas, acondicionados para albergar una gran diversidad de cultígenos y ordenados milimétricamente de acuerdo un modelo calcado de las selvas divinas. Su relevancia radica en ser el principal escenario para la reproducción material, social y cósmica ette: un espacio para el encuentro de deidades y mortales, hombres y mujeres, humanos y plantas.

Las actividades agrícolas impulsan y marcan la vida de los campos kañña (Figura 5). Las labores de ordenamiento las lideran los hombres durante la estación seca, de diciembre a marzo, y comprenden los periodos kantawa gwajgonisa, «la tumba», priimu kajgawe’enisa, «la quema», y kiiri kwreeyanisa, «la siembra». Las tareas de conservación las desarrollan divinidades, hombres y mujeres durante el resto del año y abarcan varios periodos de limpieza y colecta denominados ukkwawabrikwanisa, «el desyerbe», y kiirikiriwanisa, «la cosecha». El campo puede ampliarse a mitad de año mediante labores más modestas de quema y siembra.

La acción creativa del desbroce y las quemas

Tras la partida de Numirinta, el protagonismo vuelve a los humanos. Sobre las caóticas palizadas kajbragga, los hombres levantan ordenados cultivos kañña. Los procedimientos técnicos y simbólicos que despliegan son similares a aquellos empleados por los dioses al principio de los tiempos. El desbroce y la incineración del campo realizada por los cultivadores recuerda la destrucción y el incendio de la tierra cometidos por las divinidades en aras de crear el mundo humano actual.

Las labores de reapropiación se dan en el periodo de tumba kantawa gwajgonisa, a finales de año. Las principales labores son la tala y el desbroce, ambas referidas con la expresión gwajgowi. Como ya se señaló, este término recuerda los vocablos gwajgo, «asesinar», y gwajgati’a, «exterminar para propiciar un nuevo mundo». Los hombres abaten la vegetación indeseada y tratan de ampliar el área despejada a una hectárea. Solo un cultivo con esta superficie podría ser mantenido por un hombre y sus hijos y, a la vez, producir alimentos suficientes para una familia.

Los soplos de los alisios en febrero inauguran el periodo de quemas priimu kajgawenisa. Los hombres incineran la vegetación cortada y seca, ahora secundados por sus mujeres. Las llamas se siembran en puntos estratégicos, de modo que cubran el terreno sin afectar los alrededores. La suma de incendios individuales llena el horizonte de fumarolas diurnas y luces nocturnas. Una segunda quema, más discreta, arrasa con todo lo que ofreció resistencia a la primera.

La incineración del campo es uno de los eventos más importante del ciclo. Desde el punto de vista material, las quemas agilizan el desbroce, trasladan nutrientes al suelo en forma de cenizas y libran al terreno de yerbas e insectos (cf. Eden & Andrade, 1987, p.254; Harris 1971, pp.491-492; Pyne, 1998). Desde el punto de vista simbólico, impulsan los procesos creativos, ponen a los hombres en el rol de los dioses primigenios y permiten la apropiación efectiva del terreno.

La siembra como imposición de orden

El ordenamiento del espacio creado por la quema tiene lugar durante la época de siembra kiiri kwreeyanisa. La selva cultivada por las divinidades sirve de modelo. El entorno selvático acoge una flora diversa y abundante en virtud de una organización que privilegia la interposición de especies y la formación de doseles a alturas variables. Acorde con este ideal, un campo kañña debe abrigar una comunidad vegetal grande y variada, aprovechando al máximo el espacio disponible y asegurando la armonía entre los diferentes cultígenos.

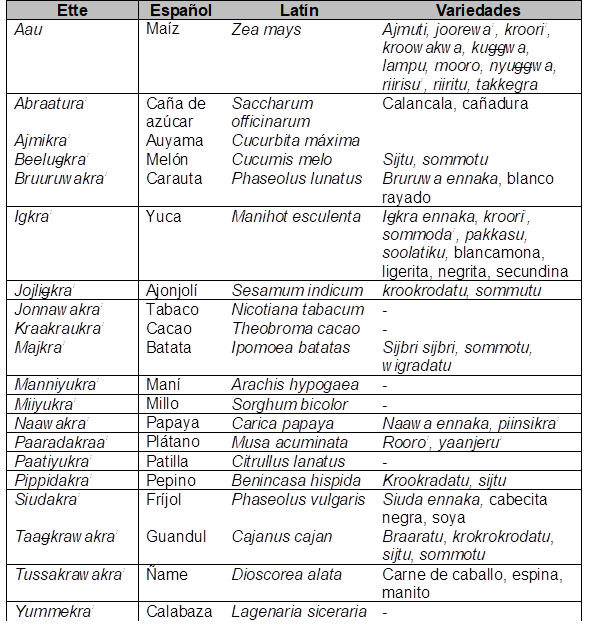

La principal siembra ocurre entre marzo y abril, al final del gran verano. Una actividad similar se realiza a finales de julio, durante la corta sequía de mitad de año. Hombres y mujeres se encuentran para distribuir los gérmenes de una veintena de cultígenos, muchos de ellos representados hasta por una decena de variedades (Tabla 1). La coexistencia de las plantas sembradas y los árboles previamente protegidos, convierte al cultivo en un mosaico vegetal extremadamente variado. Como sucede en otras sociedades amerindias, esta diversidad es una meta conscientemente perseguida (Boster 1983; Robert, Lopez Garces, Laques & Coelho-Ferreira, 2012).

Los cultígenos se distribuyen en tres sectores (Figura 6). El primero y más grande, too ni kañña, «corazón del cultivo», cubre la parte alta y central del terreno y hospeda a la flora de mayor valor ideológico y alimenticio. El segundo, kañña ukkubri, «borde del cultivo», abarca la periferia y abriga especies menores de necesidades lumínicas altas. El tercero, paaradakragga, «platanal», comprende las depresiones y acoge a las plantas adaptadas a la humedad.

La siembra se concretiza centrífugamente (Figura 7). Los hombres trazan sobre el área central una cuadricula de hoyos separados por metro y medio. Luego acomodan esquejes de yuca en los agujeros y entierran puñados de maíz en medio de cada rectángulo vacío. La auyama, la batata y el guandul se acomodan aquí y allá a una distancia regular de seis metros. El sector periférico se colma de herbáceas rastreras y trepadoras, como el melón, la patilla, los fríjoles y una que otra calabaza. Las partes bajas se llenan de plátano, caña de azúcar y ñame, mientras que las orillas de los caminos de acceso se adornan con papaya, millo, maní y ajonjolí.

El cultivo gana relieve pasados unos meses. Un dosel de arbustos de yuca, interrumpido regularmente por tallos de maíz y arbolitos de guandul, domina el centro. Batatas y auyamas reptantes, entremezcladas con patillas y melones, protegen a la tierra del sol y las lluvias. A los pies de las plantas de tallo grueso trepan fríjoles y pepinos y se alzan manís y ajonjolís. Bosquecillos de plátanos, islas de cañaduzales y parches de ñame tapizan las hondonadas inundables. Los árboles protegidos y los papayos enmarcan el paisaje. A mitad de año, el terreno se amplía siguiendo las mismas reglas, aunque privilegiando el guandul sobre el maíz. El orden impuesto asegura la utilización óptima del espacio, facilita la convivencia de plantas de requerimientos diversos y garantiza la obtención de una cosecha variada y copiosa.

El sector central se presta muy bien para evaluar la exuberancia del cultivo. Sobre un área de 100 metros cuadrados puede haber hasta 50 plantas de yuca, 46 tallos de maíz a principios de año y 40 árboles de guandul a finales del mismo. Los campos kañña son, así, más variados que los de otros pueblos horticultores, en donde la yuca dobla o triplica a las demás especies (Beckerman, 1983b; Denevan 1971; Descola, 1986, p.213; Eden & Andrade, 1987). Una diversidad tal no compromete la productividad. Haciendo abstracción del resto de cultígenos, la densidad de la yuca solo es ligeramente inferior a la documentada entre pueblos indígenas amantes de este tubérculo (Andrade, 1993, p.73; Denevan, 1971, p.508; Descola, 1986, p.204) y llega a la mitad del ideal estipulado en los monocultivos comerciales del Caribe colombiano (Aguilera, 2012, p.11).

La reproducción del entorno selvático y divino

El ordenamiento de los campos kañña trae a la mente los planteamientos ecológicos que destacan la similitud de los cultivos itinerantes con las selvas tropicales y, en conformidad, los consideran «selvas en miniatura» (Harris, 1971; Geertz, 1963, pp.16-25; Meggers, 1996, pp.20-21; Rappaport, 1971). Una miniaturización semejante puede verificarse mediante la observación directa de los campos ette. Al igual que el entorno selvático que los rodea, estos se distinguen por una comunidad vegetal diversa, una arquitectura estratificada y un uso efectivo del espacio y los recursos.

La similitud entre selvas y campos también es expresamente sostenida por los cultivadores. Invirtiendo la hipótesis según la cual los cultivos son selvas en miniatura, los ette afirman que las selvas son cultivos magnificados. Siguiendo esta lógica, aseguran que los árboles que cubren las llanuras son la yuca y el maíz de las deidades o, bien, que los bosques de palma y bambú de las tierras inundables son platanales y cañaduzales divinos. Como sucede en otras sociedades animistas, los bosques resultan ser a los dioses lo que los cultivos son a los humanos (Guevara Berger, 1988, p.9; Karadimas 2005, p. 341; Zent & Zent, 2012, p.303).

Las reflexiones de los ette revisten de interés para un sonado debate. Varios investigadores han cuestionado la similitud entre selvas y cultivos (Beckerman, 1983a; Eden & Andrade, 1987; Flowers, Gross, Ritter & Werner, 1982; Vickers 1983). Según arguyen, las prácticas agrícolas orientadas a incentivar la diversidad, la interposición y la estratificación vegetal son desconocidas por muchas sociedades horticulturas y, cuando efectivamente se dan, no desembocan en campos comparables al complejo ecosistema selvático. Los cultivos indígenas, antes que selvas miniaturizadas, serían simples respuestas a condicionamientos medioambientales.

Si bien esta crítica ecológica enriquece las discusiones sobre la agricultura amerindia, peca por un marco interpretativo demasiado estrecho. En primer lugar, obvia el carácter formal de la analogía entre las selvas y los cultivos y sobrevalora los rasgos cuantitativos que los distinguen. Por culpa de esta estrecha visión, llega a una conclusión irrebatible pero trivial: el entorno selvático es mucho más complejo que cualquier campo agrícola. En segundo lugar, se limita a evaluar la similitud entre medio ambiente y terrenos cultivados usando criterios externos a la sociedad indagada, como si este lazo fuera un producto natural, ajeno a las intenciones humanas. La semejanza de la selva y el cultivo queda entonces reducida a patrones adaptativos y funcionales abstractos.

El caso ette es iluminador. Los campos kañña replican, de manera claramente identificable para un observador externo, muchos de los rasgos distintivos del ecosistema selvático. Lejos de ser el resultado fortuito de una estrategia adaptativa, esta coincidencia es un efecto conscientemente perseguido por sus artífices humanos. Los ette establecen una estrecha relación entre la selva y sus campos, sin llegar a convertirlos en órdenes permutables. La primera es un modelo divino y eterno, los segundos son una realidad derivada y finita. Las acciones de los cultivadores adquieren sentido en este contexto: recrear un mundo grandioso, a pesar de obtener resultados imperfectos.

La división cósmica de las labores de cuidado

Si bien comporta virtudes ecológicas y productivas, la miniaturización agrícola de la selva también pareciera obedecer a una economía socio-cósmica. El ambiente divino recreado en los campos es un escenario ideal para el encuentro y la colaboración entre dioses y humanos. La acción divina recae en las plantas y se centra en dotarlas de agua en medida justa. Las labores humanas se despliegan sobre el entorno y buscan favorecer a los cultígenos eliminando a los invasores nocivos. Los ette combinan, así, formas directas e indirectas de intervención sobre entidades no-humanas que la antropología ha creído opuestas y excluyentes (Haudricourt, 2008).

Los grandes dioses aportan la lluvia que garantiza la vida del cultivo (figuras 5 y 6). La jornada laboral de Yaau comprende la primera mitad del año y se caracteriza por precipitaciones suaves. El turno de Numirinta abarca la segunda mitad del año y se distingue por fuertes tormentas. La comunicación entre las deidades y los mortales es vital para que el desempeño de estas sea óptimo. La falta más usual de Yaau es retrasarse y dejar morir de sed a los cultígenos. Su demora demanda celebrar fiestas con bebidas fermentadas, durante las cuales se le implora emborracharse y arrojar su agua. El pecado más común de Numirinta es bailar desenfrenadamente hasta inundar la tierra. Las ceremonias orientadas a corregirla excluyen los licores, pues intentan mermar un exceso y no subsanar una carencia.

Los cuidados humanos complementan a los divinos al mantener el entorno de las plantas libre de competidores. El desyerbe con machete es la labor de cuidado por antonomasia. La tarea es prerrogativa masculina y sigue una doble cadencia: suave durante la mayor parte del año e intensa en cuatro periodos de dos semanas llamados ukkwabrikwanisa, «tiempos de desyerbe». Las diferencias con otras poblaciones amerindias son patentes. Los ette no someten a sus mujeres a la esclavizante aniquilación diaria de maleza (Descola, 1986, p.216; Harner, 1994, p.67), pero tampoco se desentienden completamente de la invasión de hierbas silvestres (Carneiro, 1964, p.15; Denevan, 1971, pp.508-509).

Las medidas tomadas en contra de la fauna son de exterminio y exclusión. Los hombres permanecen atentos a las intrusiones de creaturas salvajes y, una vez detectadas, se apuran a emboscarlas y tenderles trampas. Asimismo, abren los campos en rastrojos inaccesibles con el fin de blindarlos de los animales domésticos. Una última clase de seres ingratos son los vendavales equinocciales, concebidos como enormes toros enfurecidos. Debido a su descomunal tamaño y azarosos recorridos, las únicas armas para combatirlos son los rezos mágicos.

La repartición de la cosecha

A medida que las plantas crecen y fructifican, la repartición de la cosecha entre deidades y mortales adquiere relevancia. Los humanos recolectan de acuerdo a la naturaleza anual o perene de los cultígenos. Las plantas que cosechan una vez al año se visitan al alcanzar la madurez deseada. Así sucede con el maíz y el guandul, cuyos granos se recogen en tres estados: primero verdes, después maduros y finalmente secos. Las plantas perenes se explotan en función de las necesidades del momento. Los cultivadores llevan a casa yucas, plátanos y auyamas una o dos veces por semana para el sustento diario.

En lo que respecta a las deidades, su atención se centra en el maíz. El dios Yaau reclama lo producido en los campos kañña y su consorte Numirinta exige lo cosechado en las palizadas kajbragga. Una parte de la entrega se realiza en micro-rituales durante los cuales los hombres y mujeres de prestigio se identifican con las divinidades y consumen frutos crudos en estado verde, maduro y seco. Un ofrecimiento más sustancioso se efectúa a mitad y fin de año, durante animadas fiestas a las cuales son invitadas las deidades mediante rezos y ensalmos.

Los eventos agrícolas alcanzan las alturas. Los ette creen que las Pléyades son un festivo grupo de mujeres, las identifican con variedades de maíz e interpretan su brillo nocturno como un signo de presencia divina. El vínculo postulado se aclara al examinar los ciclos estelares y terrenales. La constelación aparece a mediados de junio, junto con las mazorcas verdes de los campos kañña. El cenit lo alcanza en diciembre, durante la colecta de mazorcas secas de las palizadas kajbragga que da inició a las grandes fiestas. Finalmente, desaparece a principios de mayo, coincidiendo con el inicio de una época de escasez. Los ette, de esta suerte, explotan los paralelos entre el periodo de visibilidad de las Pléyades y la maduración del maíz para encadenar al cielo con la tierra y, paralelamente, evidenciar la reunión de deidades y humanos en torno a una cosecha producida mancomunadamente.

El halo bestial de los rastrojos kaarawagga

Los campos kañña producen dos o tres cosechas y luego se dejan en barbecho por un periodo de hasta tres lustros. Al principio, reciben el nombre kañña chorida, «cultivo viejo», y, tras unos años, kaarawagga, «rastrojo». Sus rasgos humanos se esfuman y un halo bestial empieza a cernirse sobre ellos. Lo que otrora fue un ordenado sembradío, donde dioses, hombres y plantas interactuaban armoniosamente, se torna un paraje caótico y arrítmico, plagado de creaturas incultas.

La degradación que sufren los cultivos no les impide a sus antiguos dueños seguir frecuentándolos. La antigua trama de relaciones interespecíficas, lejos de desaparecer, es objeto de una recomposición acorde con la progresiva bestialidad del terreno. El tejido emergente comporta un desequilibrio que favorece a los indígenas y les permite asumir actitudes reprobables en otros contextos. A pesar de haber sido abandonados, los rastrojos continúan participando de la vida cósmica y social (cf. Balée, 2013, pp.53-70; Padoch, 1987; Posey, 1984).

El proceso de deshumanización

La vida de los campos kañña rara vez supera el breve periodo de dos años. El abandono no parece obedecer al decrecimiento de la fertilidad de la tierra, sino a la dinámica relación establecida entre humanos y plantas. La inconstancia de los desyerbes masculinos, el desinterés de las mujeres por colaborar y la preferencia por los cultígenos de vida corta, hacen que los hombres pierdan la contienda contra la maleza invasora. A esto se suma cierta preferencia de los ette, clara en los mitos y los ritos, por crear y recrear mundos, más que por conservarlos indefinidamente.

El avance de la vegetación silvestre sigue tres movimientos (cf. Denevan & Treacy, 1987, pp.8-11). Por un lado, la cantidad absoluta de plantas domésticas cae vertiginosamente: los cultígenos disminuyen hasta casi desaparecer. Por otro, la cantidad relativa de flora selvática tolerada desciende: los árboles protegidos sobreviven convertidos en minoría. Por último, la cantidad absoluta y relativa de plantas invasoras aumenta exponencialmente: las hierbas superan a las demás y se apoderan del terreno. El paisaje se torna en un mar de maleza interrumpido por pequeñas islas de plátano y papaya y algunos cayos de árboles preciosos.

A medida que la vegetación silvestre avanza, el terreno se desliga de sus antiguos propietarios. La carencia de un dueño identificable es un rasgo distintivo de los rastrojos. A diferencia de otros sectores del mundo, estos campos no se refieren antecedidos de partículas posesivas, ni se consideran propiedad de divinidades o humanos. La ausencia de una entidad encargada de civilizarlos los convierte en espacios ambiguos, inapropiados para las actividades sociales valoradas, pero aptos para librarse a prácticas que demandan privacidad y secreto. La presencia humana en ellos, más que inexistente, es intermitente.

Las andanzas por los rastrojos se restringen a una rudimentaria red vial trazada sobre los corredores de los antiguos campos. Hombres y mujeres los atraviesan para ir a trabajar, aprovisionarse de leña y, ocasionalmente, recolectar plátano y papaya. Ambos recorren sus recovecos en las mañanas para alcanzar un lugar secreto en donde ejercen las funciones excretorias. La colaboración orgánica entre los sexos que ocurría en los cultivos, aquí muta en paseos individuales, rápidos y privados. La única excepción son las emboscadas que organizan los jóvenes al descubrir las huellas de una potencial presa de caza.

Las visitas a los rastrojos que contradicen la premura se asocian a situaciones reprochables. Las familias que fracasan en la agricultura se ven en la humillante necesidad de penetrarlos para disputarse con los animales los recursos comestibles. Los adúlteros y los holgazanes también se dan cita allí, a sabiendas que sus huellas serán difíciles de rastrear. La única estancia prolongada es la última. Los lugares destinados a los muertos o, bien, son rastrojos abandonados o, bien, son abandonados y se convierten en rastrojos. Tal costumbre es solidaria con la concepción de la muerte como un proceso irreversible de transformación animal.

La explotación de la flora

Los lazos establecidos entre humanos y plantas en los rastrojos tienen un carácter marcadamente asimétrico, completamente desconocido en las selvas y los cultivos. Los humanos se acercan a la flora invasora dando por sentado su derecho a explotarla, sin preocuparse por favorecer su bienestar, mejorar su entorno, o retribuir a su hipotético dueño. A diferencia de los árboles y los cultígenos, las hierbas silvestres se consideran y tratan como entidades inferiores.

La inferioridad de la flora silvestre se vislumbra en la categorización de varias especies endémicas. Sus nombres se componen de la denominación de una planta doméstica de morfología similar y, seguidamente, el adjetivo peyorativo chorida’, «viejo». Es el caso, entre otros, de la «yuca vieja» (Manihot carhaginensis) y la «auyama vieja» (Merremia umbellata). Los campos abandonados resultan estar llenos de plantas semejantes a las cultivadas, aunque de mayor edad, aspecto enrarecido e incapaces de producir una cosecha verdadera. Su presencia es explicada aludiendo a la última destrucción del mundo. Son fósiles vivientes: especies sembradas por pueblos extintos y ahora degeneradas por falta de cuidados.

El desdén de los ette frente a la flora de los rastrojos es llamativo dada la gran cantidad de plantas benéficas que allí se apiñan. Cerca de 60 especies endémicas se distinguen, y, a tres cuartas partes de ellas les son atribuidas propiedades útiles. Al sumar los árboles protegidos a este cuadro, los rastrojos se revelan como las áreas más densamente pobladas por plantas preciosas del mundo ette, incluso más que las selvas y los cultivos. El despotismo del cual disfrutan los humanos pareciera haberlos convertido en laboratorios para la libre experimentación con no-humanos5.

La explotación vegetal de los rastrojos es sumamente diversa. Primero, estos espacios son una fuente clave de materias primas. La selva ciertamente es más rica en madera, pero está bajo el control de las divinidades y las autoridades del resguardo, por lo que los campos abandonados se prefieren a la hora de aprovisionarse de insumos. Segundo, los rastrojos son una nutrida despensa de plantas, hierbas y hongos comestibles de aprovechamiento inversamente proporcional a la productividad agrícola. En épocas de abundancia, se consideran alimento de animales, mientras que cuando llega la escasez se consumen metódicamente. Tercero, los rastrojos son las farmacias mejor surtidas del mundo ette en relación a su tamaño. En términos relativos, aquí se hallan concentraciones de especies medicinales y mágicas mucho más altas que en la selva6.

La invasión animal

La red de relaciones asimétricas de los rastrojos también involucra a la fauna (cf. Prado, Murrieta, Adams & Brondizio, 2014; Posey, 1984). La desprotección de los cultígenos sobrevivientes y la abundancia de hierbas atrae a animales salvajes y domésticos. Los humanos entonces empiezan a concebir y usar el espacio como coto de caza y área de pastaje. La misma serie de eventos fortalece la asociación entre los campos abandonados y los dominios infrahumanos.

La llegada de la fauna silvestre inaugura un particular espacio predatorio. La caza en la selva se denomina yu’ma, «cazar desplazándose», e implica penetrar un dominio divino para apropiarse de una creatura ajena, siempre observando estrictos preceptos y tabúes. De otro lado, la caza en los rastrojos se llama kwrannari, «cazar emboscando», y consiste en abatir animales intrusos en terrenos conocidos. Las largas faenas de cacería en la selva dirigidas a asesinar discretamente ciertos mamíferos carnudos, aquí mutan en patrullas oportunistas orientadas a capturar cualquier presa, muchas veces actuando con crueldad y violencia desmedidas.

Las ventajas de la cacería en los rastrojos se traducen en rendimientos favorables. La facilidad de acceso a estos terrenos, la ausencia de espíritus dueños de la fauna y la libertad para agredir a los animales, los convierte en la más importante fuente de carne silvestre. La cacería selvática es más prestigiosa, pero su contribución material es menor desde todo punto de vista. La depredación en los rastrojos es practicada por un número mayor de personas, alegra las comidas más a menudo y aporta un número mucho más alto de proteínas. Se trata de campos con la facultad de producir verdaderas «cosechas de animales» (cf. Denevan & Treacy 1987, p.40; Linares, 1976).

A las migraciones animales originarias de la selva se suman las provenientes de las casas. Los ette suelen conducir a sus animales domésticos a los rastrojos para que consuman hierbas. Los indígenas alientan a sus burros, cabras y cerdos a memorizar las rutas de acceso a estos terrenos y les permiten dirigirse a ellos por sí solos. Las creaturas terminan por adueñarse del lugar y formar parte del paisaje, otorgándole una fuerte coloración animal a los campos abandonados.

Una última asociación entre los rastrojos y el orden infrahumano puede mencionarse. De vez en cuando, espíritus malignos se cuelan en los hogares trayendo enfermedades y desgracias. Los temidos seres adquieren siluetas antropomorfas y se aparecen en las casas y los cultivos al anochecer. Quien los advierta, debe obligarlos a retirarse a los rastrojos vecinos con insultos. Una vez el espectro retrocede y pisa la maleza, muta en animal y desaparece entre las hierbas. A nivel de las creencias y las prácticas, la humanidad de lo doméstico se opone a la bestialidad de los rastrojos.

Conclusión: un teatro del universo

La vida se desenvuelve en los campos siguiendo una compleja cadencia. Un primer ritmo, breve, circular y reversible, está dictado por las labores humanas anuales, como la siembra, el desyerbe y la colecta. Un segundo ritmo, largo, lineal e irreversible, lo marca la sucesión de los tres estados atravesados por los campos a lo largo de los años: la palizada kajbragga, el policultivo kañña y los rastrojos kaarawagga. Pero eso no es todo. Estos dos ciclos están sometidos a un tercer movimiento de orden cosmológico. La circularidad de las labores agrícolas anuales y la linealidad de la vida productiva del cultivo, sufren una torsión descendente por efecto de fuerzas que conducen de lo divino a lo humano y de lo humano a lo bestial. Se trata de un potente proceso transformativo que condiciona la percepción del espacio y gobierna los modos de relación.

El movimiento comienza con las palizadas kajbragga. Los eventos que desencadenan su génesis, las entidades presentes durante su existencia y las interacciones sostenidas por humanos y no-humanos, delatan su posición liminal. Abiertas en los hogares de espíritus selváticos, modeladas por lluvias sagradas y machetes profanos, colonizadas por plantas silvestres y domésticas, les corresponde el trayecto que conduce de lo divino a lo humano. En concordancia, el entramado relacional tejido dentro de ellas lleva el signo de la inequidad. Los cultivadores las penetran en condición de inferioridad, siempre corriendo el riesgo de castigo. Los humanos se libran discretamente al desbroce, la siembra y la tala y le dejan las labores radicales de transformación a la diosa pluvial Numirinta.

El proceso alcanza su clímax con los cultivos de tumba y quema kañña, materializaciones de un orden propiamente humano. Los ette erigen sobre ellos un mundo ideal, ordenado y armónico, asumiendo el liderazgo de los procesos transformativos y adjudicándose a sí mismos el rol de las divinidades de tiempos míticos. La tala y la quema les permiten liberar al terreno de sus antiguas cualidades e integrarlo definitivamente a la esfera doméstica. La siembra les sirve para imponer un ordenamiento espacial inspirado en la selva divina y unos ritmos temporales predecibles de maduración y fructificación. Las tareas de conservación y aprovechamiento de la cosecha las utilizan para entablar relaciones de reciprocidad con sus dioses tutelares Yaau y Numirinta.

El estadio conclusivo llega con los rastrojos kaarawagga. El mundo ideal recreado en los cultivos kañña termina corrompiéndose y adquiriendo una coloración bestial. El ordenamiento de inspiración divina impuesto colapsa ante la invasión de seres incultos, y, con él, las transacciones recíprocas entre humanos y no-humanos. La disposición de la flora se torna aleatoria, la fauna salvaje y doméstica se vuelven dominantes y los ciclos ecológicos y sociales pierden sincronización. La ausencia de un dueño y la progresiva degeneración del terreno es aprovechada por los ette para librarse abiertamente a la explotación botánica, la depredación sistemática e, incluso, las prácticas vergonzosas e inmorales.

La complejidad del universo ette se entrevé con claridad a esta altura. Los órdenes ontológicos que lo fundan, los modos relacionales que lo animan y los procesos a los cuales está sometido, se descubren en la intrincada trama que une a humanos y no-humanos durante el ciclo agrícola. A manera de teatros universales, los campos albergan seres de naturaleza divina, humana y bestial, se transforman ordenadamente en escenarios para la dominación, la reciprocidad y la subordinación y sufren los efectos de fuerzas generativas y degenerativas. A fin de reproducir su vida material, social y simbólica, los indígenas lidian con divinidades selváticas y dioses pluviales, fundan regímenes simbióticos con árboles y plantas y subyugan a yerbas y animales silvestres. La imagen de los ette como una sociedad aferrada a una agricultura rudimentaria y aculturada es insostenible