Introducción

El proceso de internacionalización de los estudios universitarios actuales ha propiciado la presencia, cada vez mayor, de alumnos extranjeros en universidades de habla hispana (Pastor y Pandor, 2017; Llorián, 2018). Precisamente, en Chile, un estudio del Ministerio de Educación (2017) indica que más de 8000 estudiantes extranjeros realizaron intercambios universitarios en el país durante el año 2016. De esta cifra, un alto número de alumnos proviene de países cuya lengua materna no es el español (Estados Unidos 26%, Francia 11% y Alemania 8%) y se prevé un aumento de los intercambios universitarios en los próximos años. Sin embargo, las universidades nacionales y de otros países hispanohablantes no se encuentran preparadas para recibir a estos estudiantes desde una perspectiva lingüística, porque no cuentan con un modelo de evaluación acorde con el enfoque de enseñanza de la lengua, que permita evaluar de manera real y certera el nivel de dominio de español del alumnado según las exigencias lingüísticas del ámbito académico (Llorián, 2018).Se trata de una demanda necesaria, que se agudiza, cada vez más, por el constante aumento de los intercambios universitarios y la falta de políticas lingüísticas que delimiten y exijan un nivel mínimo de español (Ainciburu y Rodríguez, 2015; Pastor y abordar, 2017; Quevedo, 2017).

En este contexto, lograr la integración de los alumnos extranjeros en las asignaturas de pregrado o posgrado representa un desafío para los profesores (Comes, Gil del Moral, Pastor y Timofeeva, 2014; Quevedo, 2017); por ello, es necesario identificar las necesidades lingüísticas de los estudiantes que realizan intercambios en universidades de habla hispana y también las particularidades del discurso académico en el país, en la universidad y en el área de estudio donde se insertan estos alumnos.

De acuerdo con lo planteado anteriormente, los objetivos de este artículo son: 1) dar a conocer las dificultades que perciben los académicos (de tres ámbitos disciplinares: Humanidades, Ciencias Sociales e Ingeniería) en los alumnos extranjeros y 2) determinar los géneros académicos escritos y orales que leen y producen los estudiantes extranjeros de intercambio en una universidad chilena.

Dificultades que enfrentan los estudiantes extranjeros durante el intercambio universitario

Según los descriptores del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, del Consejo de Europa (MCER, 2002), en una segunda lengua, los estudiantes pueden comprender las ideas principales y globales de diferentes tipos de textos especializados, interactuar con compañeros y profesores y ser evaluados en los contenidos de la materia a partir de un nivel B2. Por lo tanto, es pertinente señalar que los alumnos extranjeros (no nativos de español) que realizan un intercambio universitario necesitan de un nivel B2 para atender de manera adecuada a las actividades académicas (Pastor, 2010). Pese a que los estudiantes deberían presentar un nivel de competencia B1-B2, Pastor (2006) afirma que no siempre se cumple este requisito, ya sea porque las universidades de habla hispana no han fijado unos criterios claros al respecto o bien porque no se han puesto de acuerdo acerca de si debe o no exigirse una acreditación del nivel. Incluso se permite la matrícula de estudiantes que tienen niveles inferiores a un B1 (Pastor, 2014; Vine, 2015; Vine y Sáez, 2018).

El rendimiento académico de los estudiantes extranjeros, cuya lengua materna no es el español, se ve afectado por su nivel de dominio lingüístico. Incluso, los alumnos con niveles C1 y C2 tienen dificultades para cursar asignaturas, realizar trabajos y rendir evaluaciones en español (Quevedo, 2017). Es posible que la mayoría de los estudiantes de intercambio realicen procesos de transferencia negativa en la producción de textos académicos, porque intentan aplicar pautas de su lengua materna, pues, aunque existen convenciones respecto de qué son y cómo se estructuran los distintos géneros académicos, necesitan conocer cómo funciona el discurso académico en el país, la universidad, la facultad o la carrera donde realizan su estancia (Pastor, 2006). Los distintos tipos de textos o géneros discursivos se refieren a aquellos textos que comparten una serie de características, de forma y de contenido, y se utilizan convencionalmente en situaciones comunicativas similares (Figueras y Santiago, 2000).

Materiales y métodos

El estudio que se presenta es de tipo cuantitativo, con un diseño transeccional descriptivo, dado que se recopilan datos en un solo momento con el objeto de responder las siguientes preguntas de investigación:

¿Qué dificultades perciben los académicos de una universidad chilena en los alumnos extranjeros de intercambio universitario?

¿Cuáles son los géneros académicos escritos y orales que leen y producen los estudiantes extranjeros de intercambio en una universidad chilena?

Muestra

En el estudio participaron 44 académicos de una universidad chilena (34 de ellos tienen más de 10 años de experiencia docente), 16 de la Facultad de Ingeniería, 16 de la Facultad de Ciencias Sociales y 12 de la Facultad de Humanidades y Arte. De ellos, 34 tienen el grado de Doctor (77%), 7 el grado de Magíster (16%) y 3 el grado de Licenciado (7%). Los profesores respondieron un cuestionario, en línea, que se les envió a través de los distintos directores de departamento. El requisito para completar el cuestionario era haber tenido alumnos extranjeros, cuya lengua materna no fuera el español, en alguno de los cursos que imparten o han impartido.

Instrumento de Recolección de Datos

El cuestionario que se aplicó a los académicos consta de una primera parte de identificación personal (grado académico, facultad, departamento, años de docencia) y luego de 13 preguntas (cerradas, mixtas y abiertas) relacionadas con la procedencia de los alumnos internacionales que han tenido en sus clases, la experiencia docente con ellos y los géneros académicos utilizados en las asignaturas; 6 de estas preguntas fueron tomadas y adaptadas del trabajo de Comes et al. (2014) y los 7 ítems restantes se diseñaron acorde con los objetivos de la investigación. Dicho cuestionario se implementó, en línea, a través de la aplicación formularios de Google Drive.

Procedimientos

Para determinar cuáles eran las facultades de la Universidad que más recibían estudiantes extranjeros, en primer lugar, se solicitó a la Dirección de Relaciones Internacionales de la institución la base de datos de los últimos cinco años (2013-2017). A partir de esta información se pudo conocer que las facultades donde más se integran los alumnos extranjeros corresponden a la Facultad de Humanidades y Arte, Ingeniería y Ciencias Sociales. Este conteo consideró a todos los alumnos extranjeros. Con esta frecuencia, luego, se procedió a contabilizar solo a los alumnos cuya lengua materna no era el español. En esta nueva cuenta se confirma la tendencia anterior. Los países más representados por los estudiantes extranjeros de intercambio no hispanohablantes son: Alemania, Estados Unidos, Francia, Bélgica y Canadá. Se debe precisar que la universidad donde se realizó este estudio recibe en promedio unos 200-250 alumnos extranjeros por año. En esta cifra solo se ha considerado el intercambio estudiantil en el contexto del pregrado; no obstante, cada semestre la Universidad también recibe a un gran número de estudiantes de postgrado, de postdoctorado y estadías de académicos extranjeros, que representan otro desafío en el ámbito del Español como Lengua Extranjera con Fines Académicos.

En segundo lugar, con los datos mencionados anteriormente se solicitó el acceso a la inscripción de asignaturas que realizan los estudiantes extranjeros de intercambio universitario en la Unidad de Admisión y Registro Académico Estudiantil de la universidad (periodo 20132017) con la finalidad de identificar los departamentos de estas tres facultades donde más inscriben cursos los alumnos extranjeros. De esta manera, se podía aplicar con certeza el cuestionario a profesores que han tenido alumnos internacionales en sus clases.

En tercer lugar, se elaboró el cuestionario con 13 preguntas, 6 de respuesta mixta (incluye respuesta cerrada y posibilidad de que el encuestado amplíe su respuesta), 5 de respuesta cerrada y 2 de respuesta abierta. De las 13 preguntas del cuestionario, 6 ítems se adaptaron del trabajo de Comes et al. (2014) y los 7 restantes se crearon acorde con los objetivos de la investigación. Enseguida, el instrumento fue revisado y cotejado por las investigadoras y por dos profesores de español y, luego, revisado por un experto.

En cuarto lugar, se envió el enlace del cuestionario a través del correo electrónico institucional a los profesores de los departamentos seleccionados de las tres facultades. En este correo se indicaba expresamente que solo estaba dirigido a aquellos académicos que habían tenido experiencia en aula con estudiantes extranjeros no hispanohablantes, por lo que se esperaba que un grupo importante de profesores de cada departamento no respondiera, porque no contaba con esa experiencia. En la Facultad de Ingeniería se envió el instrumento a los profesores de los departamentos de Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Metalúrgica. En la Facultad de Humanidades, a los docentes de los departamentos de Artes Plásticas, Español, Filosofía, Historia e Idiomas Extranjeros. En la Facultad de Ciencias Sociales, a los profesores de los departamentos de Antropología, Sociología, Psicología y Comunicación Social. Finalmente, se registraron 44 respuestas de los docentes en la aplicación del cuestionario.

Resultados

En este apartado se exponen los resultados obtenidos a partir de las 44 respuestas de los académicos.

Pregunta 1: ¿Qué dificultades perciben los académicos en los alumnos extranjeros de intercambio universitario?

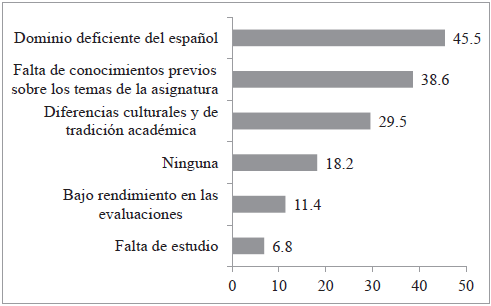

En la Figura N°1 se puede apreciar que un 45,5% de los profesores declara que los alumnos presentan un dominio deficiente del español, un 38,6% detecta falta de conocimientos previos sobre los temas de la asignatura y un 29,5% atribuye algunas dificultades relacionadas con las diferencias culturales y de tradición académica.

Esta dificultad que evidencian los profesores de distintos ámbitos disciplinares (Ingeniería, Humanidades y Ciencias Sociales) está en consonancia con los bajos resultados obtenidos por una muestra de estudiantes de intercambio (en esta misma universidad) en un prototipo de prueba de Español como Lengua Extranjera con Fines Académicos (Vine, 2015; Vine y Sáez, 2018). La mayoría de los alumnos presenta un nivel de español que les permite atender las actividades sociales, cotidianas; pero que no es suficiente para cumplir con las exigencias académicas, esto es, leer textos especializados, escribir textos disciplinares, realizar presentaciones orales, etc. Una situación similar se presenta en universidades españolas, donde los alumnos internacionales se incorporan a las aulas sin contar con un nivel de español que les permita atender adecuadamente las actividades académicas (Quevedo, 2017; Ainciburu y Rodríguez, 2015; Comes et al., 2014; Pastor, 2006).

En cuanto a las diferencias culturales y de tradición académica que observan los docentes, es importante mencionar las investigaciones de Vázquez (2006, 2010)1 en las que describe las principales características del discurso académico español escrito y oral, basada en la recopilación de un corpus de diferentes dominios temáticos (Lingüística, Derecho, Arqueología, Economía, Lenguay Periodismo). El propósito de estos estudios es mostrar al estudiante las principales diferencias entre sus prácticas discursivas (especialmente a los estudiantes alemanes) y a las que tendrá que acostumbrarse en el intercambio en una universidad española. Con posterioridad a los trabajos de Vázquez (2006, 2010), la investigación ha abordado temáticas más específicas como las diferentes tipologías textuales (Ainciburu y Rodríguez, 2015), la evaluación y la certificación en español académico (Mendoza, 2015; Vine, 2015; Vine y Sáez, 2018) y la internacionalización de las docencia en universidades españolas desde la perspectiva de los estudiantes y de los profesores (Pastor y Pandor, 2017). No obstante, falta por abordar con mayor profundidad el choque cultural académico ocasionado por las diferencias entre la cultura académica de los distintos sistemas universitarios.

En relación con el nivel de español que deberían presentar los alumnos extranjeros no hispanohablantes para aprobar las asignaturas, un 59% de los docentes afirma que los estudiantes deben contar con un nivel intermedio y un 36% estima pertinente que presenten un nivel avanzado para atender a sus clases. Estos resultados coinciden con los de Comes et al. (2014), donde los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante consideran que los alumnos deberían presentar un nivel intermedio alto (B2).

Se realizó un análisis estadístico de los datos obtenidos en este cuestionario y, para ello, se reagruparon las respuestas de los docentes en dos áreas: Ciencias Humanas (respuestas de los académicos de la Facultad de Humanidades y Arte y de la Facultad de Ciencias Sociales) y Ciencias de la Ingeniería (respuestas de los académicos de la Facultad de Ingeniería). Para ver si las frecuencias de las respuestas eran iguales dentro de cada área se utilizó el test Chi-cuadrado. En este sentido, al compararlas respuestas de los docentes del área de Ciencias Humanas y de Ciencias de la Ingeniería respecto del nivel esperable de español, se obtienen diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos con un valor p<0,0128. Esto significa que los profesores de Ciencias Humanas solicitan que los alumnos extranjeros tengan un nivel intermedio-avanzado, mientras los de Ciencias de la Ingeniería se inclinan por el nivel intermedio. Una explicación plausible para ello podría considerar la frecuencia de la práctica escritural en las Ciencias Humanas por sobre las Ciencias de la Ingeniería (Vine, 2020).

Los requerimientos precisados por estos académicos, no especialistas de la lengua, deben convertirse en una alerta para los profesores e investigadores de Español como Lengua Extranjera y para las entidades universitarias encargadas de los procesos de admisión de los alumnos de intercambio. Se necesita de una política lingüística universitaria que determine el nivel de español que se debería exigir a cada alumno, como ocurre en otras universidades extranjeras con los requerimientos, por ejemplo, de los niveles de inglés, francés, alemán, etc.

La situación presentada anteriormente tiene un impacto en los procedimientos de evaluación de las asignaturas cursadas por alumnos de intercambio. Un 55% de los profesores afirma que cuando evalúa a los alumnos extranjeros aplica la misma pauta que a los alumnos nacionales en cuanto al contenido; sin embargo, en la corrección es flexible frente a los errores en el uso del español. Mientras el 41% de los docentes asegura aplicar la misma pauta (contenidos y aspectos formales) que a los demás alumnos. A partir de estos datos, sería interesante conocer los resultados obtenidos por los alumnos extranjeros en las distintas asignaturas. Por ejemplo, si los profesores que aplican la misma pauta les descuentan por errores de uso del español, tales como: coherencia, cohesión, concordancia de género y número, conjugaciones verbales, uso de preposiciones, tildación (Quiñones, 2009) y cómo eso influye en su calificación. Así como también saber si los profesores les proporcionan algún tipo de retroalimentación en cuanto al uso de la lengua o la producción de géneros académicos escritos y orales.

Pregunta 2: ¿Cuáles son los géneros académicos escritos y orales que leen y producen los estudiantes extranjeros de intercambio en una universidad chilena?

En el ámbito de la enseñanza y la evaluación del Español como Lengua Extranjera con Fines Académicos, uno de los desafíos es la determinación de los géneros académicos que leen o producen los estudiantes extranjeros en contextos de intercambio universitario (Quevedo, 2017; Pastor, 2006). Se trata de un asunto relevante, porque orienta respecto de los géneros o tipos de textos predominantes que se deberían abordar en un curso de español con fines académicos y en una prueba de nivel. De esta manera, se puede determinar si el estudiante cumple con las competencias lingüísticas para insertarse a las actividades académicas en una universidad de habla hispana. Asimismo, esta información contribuye a delimitar los géneros representativos del área de Ciencias Humanas y de Ciencias de la Ingeniería.

En términos generales, en la Figura N° 3, los académicos destacan al género artículo de investigación científica como el texto que predomina en las lecturas que asignan a sus estudiantes (77,3%), le siguen la guía didáctica (40,9%) y el manual (31,8%).

Sin embargo, al analizar de manera detallada en cada una de las facultades se observa que en Ingeniería, los géneros que más leen los estudiantes son el artículo de investigación y la guía didáctica; en Humanidades, el artículo de investigación y la monografía y en Ciencias Sociales, el artículo de investigación y el manual.

Al aplicar el test Chi-cuadrado para observar diferencias entre los géneros académicos que leen por área (Ciencias Humanas y Ciencias de la Ingeniería) se obtienen diferencias significativas en favor de la guía didáctica en Ciencias de la Ingeniería, con un valor p<0,0277. Esto significa que la guía didáctica es un texto requerido y representativo en las carreras de Ingeniería.

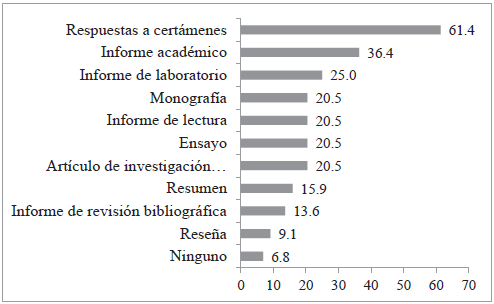

En cuanto a los textos que se les pide escribir en las clases, donde participan alumnos extranjeros; en términos generales, se observa en la Figura N°4 que el 61,4% de los profesores declaran que se trata de respuestas a certámenes o pruebas, el 36,4% les pide escribir informes académicos y el 25% informes de laboratorio.

Al analizar por facultades se observan algunas diferencias. En la Facultad de Ingeniería, los géneros representativos que producen los estudiantes son las respuestas a preguntas de prueba o certámenes, el informe de laboratorio y el informe académico. En la Facultad de Humanidades, los géneros que más se les pide a los estudiantes son las respuestas a preguntas de pruebas, el informe académico, el informe de lectura y el ensayo. En la Facultad de Ciencias Sociales, las respuestas a preguntas de pruebas, la monografía, el artículo de investigación y el ensayo. Si se realiza un análisis estadístico entre las áreas de Ciencias Humanas y Ciencias de la Ingeniería se obtienen diferencias significativas. El género ensayo evidencia una significancia estadística en Ciencias Humanas con un valor p<0,0110 y el género informe de laboratorio destaca en Ciencias de la Ingeniería con un valor p<0,0003.

A través de una pregunta abierta del cuestionario se les consultó a los profesores si proporcionaban alguna pauta o una estructura para que los alumnos escribieran los textos solicitados. Un 32% de los docentes declara no entregar ningún lineamiento sobre el escrito que se espera genere el estudiante. Esto concuerda con lo que señala Ortiz (2011), en cuanto a que existe, en el ámbito universitario, la creencia de que los estudiantes que ingresan a la educación superior tienen las competencias suficientes para enfrentar la escritura de distintos tipos de textos, pese a que la experiencia y la investigación evidencian lo contrario. Se requiere, entonces, que los profesores proporcionen la estructura del texto solicitado al estudiante (Mendoza, 2015). Principalmente, si se trata de alumnos extranjeros, puesto que proceden de otras tradiciones académicas y deben conocer cómo funciona el discurso académico en el país y en la facultad donde realizan el intercambio (Pastor, 2006).

Uno de los desafíos en la enseñanza y en la evaluación del Español como Lengua Extranjera con Fines Académicos es, primero, definir los géneros representativos de los principales ámbitos disciplinares y, luego, conocer sus características predominantes. En este sentido, los trabajos de Parodi, Ibáñez y Venegas (2009) y de Vázquez (2006, 2010) aportan información valiosa respecto de los criterios que permiten identificar los distintos géneros académicos y profesionales. Parodi et al. (2009) proponen cinco criterios para delimitar los géneros: macropropósito comunicativo, relación entre los participantes, modo de organización del discurso, modalidad, contexto ideal de circulación.

La caracterización de los géneros representativos es relevante, porque ayuda a elaborar programas y cursos de enseñanza de Español como Lengua Extranjera con Fines Académicos, puesto que el alumno tiene conocimientos respecto de cómo funcionan los géneros en su cultura académica (país, facultad); sin embargo, hay que tener en cuenta que los géneros discursivos son también unidades dinámicas (Parodi, et al., 2009; Pastor y Pandor, 2017; Regueiro y Sáez, 2013).

En la Figura N° 5 se aprecia que los géneros académicos orales que más se solicitan en las clases donde participan alumnos extranjeros son las respuestas a preguntas de la clase (que podría considerarse como un subgénero), la presentación oral y la exposición oral, teniendo en cuenta la distinción que hacen Regueiro y Saéz (2013) sobre la presentación y la exposición orales (la presentación oral considera las modalidades expositiva y argumentativa).

Respecto de las diferencias por facultades, en Ingeniería los textos orales representativos son la presentación oral, las respuestas a preguntas en la clase y la participación en actividades grupales; en Humanidades, la exposición oral, la respuesta a preguntas en clases y la participación en actividades de grupo y, en Ciencias Sociales, predominan las respuestas a preguntas de la clase, la exposición oral y la presentación oral.

De acuerdo con Regueiro y Sáez (2013), la presentación oral contempla el modo expositivo y argumentativo, es decir, presenta un tema y aporta argumentos que apoyen o refuten un determinado planteamiento; mientras que la exposición solo considera la transferencia de información sobre un tema.

Al analizar estadísticamente estos datos, se observan diferencias significativas entre los géneros académicos orales por área disciplinar. La exposición oral destaca en el área de Ciencias Humanas con un valor p<0,0072 y la participación en debates con un valor p<0,0370; mientras que la presentación oral predomina en el área de Ciencias de la Ingeniería con un valor p<0,0190.

En cuanto a las directrices para preparar los géneros orales, el 50% de los profesores afirma que no les proporciona lineamientos a los alumnos sobre la estructura del género solicitado. Esto también indica que la evaluación de estas tareas tiene un carácter subjetivo, dado que no se presenta la pauta con anterioridad al estudiante. En consecuencia, al igual que en la producción escrita de géneros académicos, se debe enseñar al alumnado extranjero la estructura y modalidad de los géneros orales que se soliciten en las distintas asignaturas (Llorián, 2018; Regueiro y Sáez, 2013).

Discusión

Los resultados presentados evidencian las dificultades que perciben los académicos en los alumnos extranjeros de intercambio en una universidad chilena. Estas problemáticas afectan a los docentes, pues deben impartir clases en contextos que, en ocasiones, no son propicios para lograr los aprendizajes esperados. Todo esto resalta la necesidad de que las instituciones de educación superior definan criterios claros respecto del dominio lingüístico mínimo que debería acreditar todo alumno extranjero no nativo de español.

El alumnado que realiza un intercambio universitario obtiene beneficios en cuanto a lo lingüístico, lo social y lo cultural. Sin embargo, en el caso de los alumnos extranjeros en universidades hispanas no está claro qué tan enriquecedor es el aprovechamiento en el plano académico y esto se debe, en parte, a la falta de competencia lingüística y al desconocimiento de la cultura académica (Pastor y Pandor, 2017; Pastor, 2006).

Para apoyar la integración y el desempeño académico de los estudiantes extranjeros de intercambio universitario, es fundamental identificar las necesidades lingüísticas y de diferencias entre culturas académicas para así disponer la forma de dar respuesta a este tipo de requerimientos (Quevedo, 2017), tanto desde la perspectiva del estudiante como también de los docentes que imparten las clases.

Conclusiones

En cuanto a las dificultades que perciben los académicos, se debe tomar conciencia que el nivel de dominio del español es un asunto relevante, primero, porque tiene un impacto en las tareas académicas que desempeña el estudiante de intercambio y, por lo tanto, en su aprovechamiento académico y, segundo, porque interfiere en la práctica docente de los profesores. Esta situación no solo ocurre en las universidades chilenas, sino también en otras instituciones de habla hispana (Quevedo, 2017; Comes, et al., 2014; Pastor, 2006). Estudios de esta índole demuestran el impacto del dominio del español en la docencia, en el rendimiento del estudiante y en su integración a la comunidad universitaria.

En relación con los géneros académicos, resulta clarificador contar con una definición empírica sobre los textos que tienen que producir los estudiantes extranjeros. Por ejemplo, en la escritura se perciben diferencias entre las facultades de Ingeniería (respuestas a preguntas de pruebas, informe de laboratorio, informe académico), Humanidades y Arte (respuestas a preguntas de pruebas, informe académico, informe de lectura, ensayo) y Ciencias Sociales (respuestas a preguntas de pruebas, monografía, artículo de investigación y ensayo). Estos datos son relevantes para la configuración de los syllabus de cursos de Español como Lengua Extranjera con Fines Académicos como también para el diseño de instrumentos evaluativos que midan el nivel de español en contextos académicos, pues los instrumentos existentes solicitan que el alumno produzca un texto, pero el género solicitado, la mayoría de las veces, no se relaciona con los tipos de textos que tendrá que elaborar en su ámbito de estudio.

Algunas de las limitaciones del trabajo presentado en este artículo corresponden al tipo de estudio (perceptivo) y al número de académicos participantes. No obstante, los datos entregados son valiosos, porque aportan la perspectiva de los docentes de las tres facultades que concentran la mayor cantidad de alumnos extranjeros en la universidad donde se realizó el estudio.

Una proyección a corto plazo de este estudio será conocer las dificultades que experimentan los estudiantes extranjeros durante el intercambio universitario y los resultados académicos que obtienen. Para ello, se encuentra en etapa de elaboración un cuestionario sobre las experiencias de los estudiantes durante su estadía en una universidad chilena. De esta manera, se podrá contrastar esa información con la obtenida en este trabajo. Una proyección a largo plazo será diseñar una prueba de nivel que permita determinar el dominio de español de los alumnos de intercambio, considerando los géneros académicos representativos, según las principales áreas de especialidad.