Las dificultades para lograr aprendizajes exitosos son un tópico sistemáticamente debatido en los claustros universitarios. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2020), la población con grado educativo superior se incrementó en el mundo, del 19 % al 38 % entre el 2000 y 2020.

A nivel local, el sistema universitario ha logrado aumentar significativamente su cobertura y ello ha garantizado, en buena medida, el derecho al acceso a la educación superior. Así, entre el 2010 y 2019 se registra un incremento en la tasa bruta universitaria que va del 36.3 % al 40.3 % (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 1995; Ministerio de Educación & Secretaría de Políticas Universitarias, 2019). Si bien es relevante aumentar y garantizar el acceso a la educación superior, es de igual importancia propiciar condiciones que refuercen la permanencia y graduación de los alumnos en el sistema. Es desde esta perspectiva que el nivel universitario presenta actualmente cifras preocupantes: una de las principales dificultades ocurre durante los primeros años del trayecto universitario, donde solo el 62 % de los estudiantes ingresantes, que cursan el primer año, continúa sus estudios en la carrera elegida. A la vez, un 22 % cambia de carrera durante el primer o el segundo año de estudios (Ministerio de Educación & Secretaría de Políticas Universitarias, 2019). Las dificultades que ocurren en este tramo del trayecto son explicadas, en buena medida, por diferencias -individuales, institucionales y métodos de enseñanza, entre otros- entre los niveles secundario y universitario (Eddaif et al., 2017; Song & Vermunt, 2021).

Por otro lado, se registra una demora significativa en la finalización de los estudios: solamente el 30 % de los inscritos se gradúa en tiempo y forma (Ministerio de Educación, 2019). Este retraso se explica, en parte, por los inconvenientes de los alumnos para aprobar las asignaturas. Según se informa, el 15.3 % aprueba solo una asignatura durante un año académico mientras que el 35.7 % no aprueba ninguna. Solo el 14.8 % de los educandos aprueba la cantidad de asignaturas requeridas por año para finalizar la carrera en el tiempo teórico estimado (Fundación Libertad, 2019).

La demora en la finalización de los estudios, por otra parte, además de prolongar los plazos del trayecto académico puede ser también causa de abandono, lo que se ve reflejado en una actual tasa de deserción universitaria del 21 % (Ministerio de Educación, 2019).

Debe destacarse -además de las dificultades asociadas al ingreso y la demora en los trayectos-, la problemática vinculada a la permanencia en el sistema universitario como totalidad. Datos oficiales indican que se gradúa aproximadamente el 30 % del total de inscritos (Ministerio de Educación, 2019).

La problemática fracaso-deserción académica se vincula con la calidad educativa, que depende de múltiples factores -políticos, sociales, económicos, institucionales, académicos, administrativos, contextuales, entre otros- (Arora & Singh, 2017; Buendía-Espinosa, 2007; Harvey & Green, 1993; Loloie et al., 2017). De este modo, considerando que el análisis de la calidad de los aprendizajes se torna una tarea compleja y virtualmente inabarcable, suele abordarse en relación al rendimiento académico (García Ortiz et al., 2014; Heredia Alarcón et al., 2015; Monteverde & Fernández, 2015; Tian & Sun, 2018).

El desempeño académico se estudia comúnmente en relación con distintos tipos de variables para identificar aquellas que podrían beneficiarlo o desfavorecerlo (Álvarez et al., 2015; Costa & Fleith, 2019; Eratli §irin & §ahin, 2020; Gilar-Corbi et al., 2020; Omar et al., 2015; Ribeiro et al., 2019; Yahya Alfifi, 2017). Tal diversificación da origen a distintos modelos teóricos, según cada uno de ellos jerarquice los tipos de variables intervinientes (Cano Celestino & Robles Rivera, 2018; Garbanzo-Vargas, 2007; Tejedor-Tejedor, 2003; Touron, 1983; Van Overwalle, 1989; Van Rooij et al., 2017). No obstante, todos ellos toman en cuenta factores psicológicos, que destacan y verifican su rol en el desempeño estudiantil mediante evidencia empírica (Hamaideh & Hamdan-Mansour, 2014; Udhayakumar & Illango, 2018; Veresová, 2015).

Así, en virtud de la relevancia que tales variables han mostrado en cuanto al rendimiento académico universitario, este trabajo propone analizar, particularmente, los estilos de aprendizaje que los alumnos manifiestan. Este constructo permite conocer -a través del análisis de las cualidades cognitivas, afectivas y fisiológicas de los estudiantes-, sus preferencias para percibir, interactuar y responder a situaciones de aprendizaje (Keefe, 1988). Se busca investigar de qué modo dos sujetos que enfrentan una misma situación de aprendizaje logran asimilar diferente volumen de información (Honey & Mumford, 1986).

El interés suscitado por este constructo a mediados del siglo XX ha generado una gran variedad de modelos teóricos y de instrumentos que, en su diseño, no toman en cuenta los aportes teóricos pioneros en el tema, así como tampoco los más actuales. Esta falta de articulación conceptual entre teorías, se traduce en la enunciación de una multiplicidad de estilos de aprendizaje que aparecen como fragmentados e inconexos, incluso solapados, y no consiguen responder de modo integral a las problemáticas del campo psicoeducativo (Curry, 1983). Esta situación se reproduce lógicamente en los instrumentos. En vista de este panorama, con la intención de refinar los abordajes conceptuales que cuentan con operacionalizaciones psicométricas, algunos autores intentaron establecer cierto orden en este campo, según la utilidad práctica de los modelos en cuestión (Biggs, 1994; Rayner & Riding, 1997; Sadler-Smith, 1996). Una de las clasificaciones más difundidas se debe a Curry (1983), quien contempla aquellos modelos que recurren a la operacionalización de los estilos a través de instrumentos psicométricos. De este modo, Curry propone agrupar esos modelos en tres categorías mayores, asociándolas a la estructura de una cebolla. En la capa externa ubica los denominados estilos de preferencia de la modalidad instruccional, que remiten al tipo de ambiente o interacción social en el que el estudiante se siente más cómodo para aprender. Esta dimensión es la más accesible a la observación y la menos estable, por lo que es fácilmente modificable. En una capa intermedia, Curry (1983) localiza los estilos de procesamiento de la información, que indican las preferencias intelectuales del educando para procesar y asimilar información novedosa. Este conjunto de estilos es considerado más estable que el anterior, ya que no depende de las características ambientales, pero sí puede modificarse mediante el uso de estrategias de aprendizaje específicas. En el centro de la cebolla se sitúan los estilos cognitivos de la personalidad, que aluden a las diferentes modalidades empleadas para percibir y procesar la información. La asimilación de conocimientos depende estrictamente de la personalidad del estudiante, lo que lleva a considerarlo como el nivel más estable de los tres, y el menos pasible de modificación.

Según se hipotetiza, todos los estilos son susceptibles de ser modificados con el fin de adecuarlos a las demandas académicas, aunque en diverso grado. Curry (1983) verifica esta aserción a través de varios análisis de medidas repetidas ensayados a partir de distintos intervalos de tiempo, obteniendo coeficientes de correlación elevados para la capa interna, intermedios para la media y bajos para la externa.

Siguiendo sus razonamientos, la dimensión central de la personalidad sería la encargada de ejercer el control principal de las acciones que se ejecutan para aprender. Estas se traducen luego en modalidades específicas de procesamiento de la información para, finalmente, expresarse en formas particulares de interacción con el ambiente (Curry, 1983). Como puede apreciarse, cada una de las capas del modelo alude a un nivel de análisis diferente -personalidad, cognición y actividad-. Cada uno de estos niveles permite comprender la facilidad o dificultad que un estudiante tendrá para incorporar cierta información en un campo específico (Rayner & Riding, 1997). Según esta lógica, la evaluación integral de los estilos de aprendizaje tomando en cuenta las tres capas, posibilitaría una comprensión más cabal y, por ende, una predicción más certera del comportamiento académico del alumno universitario.

Retornando aquí al punto donde aprendizaje y rendimiento académico se relacionan, múltiples investigaciones con estudiantes de distintas carreras han puesto de manifiesto la relación positiva que guardan los estilos con el rendimiento académico (Akhlaghi et al., 2018; Altamirano-Droguett et al., 2019; Bangcola, 2016; Entwistle & Peterson, 2017; Gonzales & Reyes, 2016; ilçin et al., 2018; Kulac et al., 2015; Maya et al., 2021; Obi Nja et al., 2019). Entonces, se afirma que cierta combinación específica de estilos sería óptima para alcanzar mejores resultados académicos. De darse tal coincidencia, la asimilación de contenidos estaría facilitada (Kolb, 1984). En paralelo, algunos autores sostienen que quienes manifiestan de modo acentuado y parejo todos los estilos de aprendizaje poseen mayor flexibilidad para asimilar toda clase de información, siendo capaces de lidiar con situaciones de aprendizaje completamente disímiles (Alonso et al., 1994; Honey & Mumford, 1986).

Como puede apreciarse, los estilos de aprendizaje poseen un rol central a la hora de conocer el modo en que los estudiantes aprenden los contenidos académicos. Por esta razón, es que su análisis se vuelve relevante a fin obtener información valiosa que oriente las decisiones que deben adoptar los distintos actores del ámbito educativo para mejorar la calidad de los aprendizajes. Para esto se proponen los siguientes objetivos:

Analizar diferencias en los estilos de aprendizaje entre estudiantes de nivel secundario y universitario.

Investigar diferencias en los estilos de aprendizaje entre estudiantes universitarios que cursan distintos momentos del trayecto académico y alumnos de nivel secundario.

Examinar diferencias en los estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios según ramas de estudio y variables sociodemográficas -sexo, edad y situación laboral-.

Someter a prueba empírica la hipótesis formulada por Curry (1983) que plantea la relación de los estilos ubicados en la capa más interna de su modelo de estructura de cebolla respecto de los estilos del nivel intermedio, y de estos, sobre los situados en la capa externa, así como la influencia de todos los grupos de estilos en el rendimiento académico de los estudiantes.

Método

Participantes

Participaron 942 estudiantes de los niveles secundario (n= 352, 37.4 %) y universitario (n = 590, 62.6 %) de Buenos Aires. Los estudiantes de nivel secundario (39.1 % mujeres y 60.9 % varones) tenían entre 13 y 19 años (m = 15.38; DE = 1.63). Los estudiantes universitarios (56.4 % mujeres y 43.6 % varones) tenían edades entre 18 y 36 años (m = 23.95; DE = 3.96). El 56 % de los universitarios trabajaban al mismo tiempo que cursaban sus estudios, mientras que el 44 % solo estudiaba. Estos alumnos se encontraban cursando distintos momentos del trayecto universitario y fueron agrupados en inicial (42 %), donde se incluyeron aquellos que asistían al 1° y 2° año de la carrera, y avanzado (58 %) agrupando los cursantes de 3°, 4°, 5° y 6°año. Los estudiantes pertenecían a distintas ramas de estudio (20.5 % Ciencias Aplicadas, 18.2 % Ciencias Básicas, 13.7 % Ciencias de la Salud, 30.8 % Ciencias Humanas, 16.8 % Ciencias Sociales), según la clasificación del Ministerio de Educación Argentina (Ministerio de Educación, 2019).

Instrumentos

Para realizar una evaluación integral de los estilos de aprendizaje se tomó en cuenta el modelo de capas de cebolla propuesto por Curry (1983). Los estilos de preferencia de la modalidad instruccional se evaluaron mediante la Escala Grasha-Riechmann de estilos de aprendizaje para estudiantes (Riechmann & Grasha, 1974), los estilos de procesamiento de la información se valoraron a través del inventario de procesos de aprendizaje (Schmeck et al., 1977), y los estilos cognitivos de la personalidad se midieron con lista de verificación del tipo de indicador de estilos de aprendizaje (Pelley, 2015). Los tres instrumentos han sido adaptados al contexto local y presentan adecuadas evidencias de validez y confiabilidad. A continuación se describen las características de cada uno de ellos.

Escala Grasha-Riechmann de estilos de aprendizaje para estudiantes (Riechmann & Grasha, 1974). Se empleó la adaptación local del instrumento a estudiantes de los niveles secundario y universitario (Freiberg-Hoffmann & Fernández-Liporace, 2020). A partir de 12 afirmaciones, que deben ser respondidas a través de una escala Likert de cinco opciones que oscilan entre el completo desacuerdo y el completo acuerdo, la escala examina cuatro estilos -independiente, dependiente, competitivo y colaborativo-. El estilo independiente es característico de alumnos que estudian a su propio ritmo, de manera autónoma, trabajan solos, prefieren actividades que les permitan pensar de forma libre y tareas orientadas hacia el diseño de proyectos. El estilo dependiente describe educandos que para aprender necesitan tareas con instrucciones y fechas de entrega claras, y requieren de los apuntes o resúmenes de compañeros y profesores para estudiar. El estilo competitivo es propio de alumnos que durante las actividades de aprendizaje hacen lo posible para dominar discusiones y resolver las actividades de clase mejor que sus pares. Estos educandos gustan de ser señalados en los cursos por realizar un buen trabajo. El estilo colaborativo corresponde a estudiantes cuyos aprendizajes son fruto de compartir y cooperar con sus compañeros y profesores. La escala presenta adecuadas evidencias de validez -contenido, aparente, constructo- y confiabilidad -consistencia interna-. para estudiantes de los niveles secundario y universitario (Freiberg-Hoffmann & Fernández-Liporace, 2022), la cual se compone de 11 afirmaciones que los evaluados deben responder mediante una escala Likert de cinco opciones que van del completo desacuerdo al completo acuerdo. Esta versión del instrumento evalúa tres dimensiones. La primera, síntesis/análisis, estudia la facilidad de los estudiantes para asimilar y comprender conceptos complejos, la capacidad de análisis y la utilización del pensamiento crítico. La segunda dimensión, método de estudio, valora la habilidad de los alumnos al momento de estudiar a partir del uso de técnicas tradicionales vinculadas al estudio sistemático tales como la biblioteca, el subrayado, la toma y ordenamiento de apuntes, entre otros. La tercera dimensión, procesamiento elaborativo, evalúa el aprendizaje basado en la capacidad de asociación que tienen los estudiantes para articular información novedosa con preexistente. Este procesamiento de la información se basa fundamentalmente en la habilidad para visualizar, resumir, relativizar, codificar y ampliar información. El instrumento presenta adecuadas evidencias de validez -contenido, aparente, constructo y concurrente- y fiabilidad -consistencia interna-.

Lista de verificación del tipo de indicador de estilos de aprendizaje (Pelley, 2015). Se administró la versión localmente adaptada a estudiantes de los niveles secundario y universitario (Freiberg-Hoffmann & Fernández-Liporace, en prensa). El instrumento evalúa, mediante ocho reactivos de elección dicotómica, dos estilos de aprendizaje extroversión-introversión y sensación-intuición. Valores bajos en la dimensión extroversión-introversión aluden a una inclinación del estudiante hacia un estilo más extrovertido, que se caracteriza por aprender mejor con otros. A estos educandos les gusta aprender por ensayo y error, a partir de la actividad y la experiencia mostrando una baja capacidad atencional. Por el contrario, valores altos en esta dimensión corresponden a alumnos más introvertidos, que aprenden mejor cuando están solos en ambientes tranquilos y silenciosos donde no sufran interrupciones. Son personas previsoras y reflexivas que piensan antes de actuar y que poseen una elevada capacidad atencional. En relación con la dimensión sensación-intuición, valores bajos describen estudiantes que aprenden desde la sensación que les provoca el mundo externo. Estos educandos prefieren la observación sobre la imaginación, emplean material rutinario cometiendo errores en raras ocasiones, trabajan de manera sistemática y constante buscando comprender conceptos nuevos con base en el conocimiento adquirido previamente. Por su parte, valores elevados son característicos de estudiantes más intuitivos, quienes gustan de emplear materiales complejos y consideran natural la ocurrencia de errores durante el proceso de aprendizaje. Son alumnos que priorizan la imaginación por sobre la observación buscando comprender conceptos novedosos de manera intuitiva a través de impresiones y corazonadas. Trabajan enérgicamente durante periodos acotados de tiempo. La escala presenta adecuadas evidencias de validez -contenido, aparente, constructo- y confiabilidad -consistencia interna-.

De manera adicional, se incluyó una encuesta para recoger información sociodemográfica -género, edad, situación laboral- y académica -nivel educativo, facultad, carrera, año de ingreso a la carrera, número total de asignaturas aprobadas-. Para estimar el rendimiento académico se calculó el cociente entre el número de asignaturas aprobadas y la cantidad de años que el estudiante lleva cursando la carrera. Esta medida del desempeño fue sugerida por Miguel Díaz y Arias Blanco (1999), y se orienta en la misma dirección que la Ley 24521 de Educación Superior de Argentina (Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 1995).

Procedimientos

El estudio contó con el aval del comité de ética de la Universidad de Buenos Aires. Los datos se recogieron durante el horario de clases. Previamente, los estudiantes universitarios y los padres de los alumnos de nivel secundario firmaron un consentimiento informado, mediante el cual se les comunicó sobre el propósito de la investigación, el carácter voluntario de su participación y la posibilidad de dejar de responder en cualquier instancia de la administración. No se ofreció retribución económica o académica a los participantes por su colaboración.

Análisis de datos

Los análisis fueron realizados con el software SPSS 25. Para el estudio de diferencias de medias propuestos en los primeros dos objetivos se analizó el cumplimiento de los supuestos de normalidad y homocedasticidad verificándose un cumplimiento parcial de los mismos. Esto llevó a adoptar las variantes robustas de las pruebas paramétricas basadas en el estadístico de Welch (Delacre et al., 2019).

Para el examen de los efectos que las variables sociodemográficas y académicas tienen sobre los estilos de aprendizaje, planteado en el tercer objetivo, se efectuó un análisis multivariado de la covarianza (MANCOVA). Para el cálculo del MANCO-VA se analizó previamente el cumplimiento de los supuestos de homogeneidad de covarianzas y varianzas. La homogeneidad de covarianzas no resultó verificada (M de Box = 49.396; p = .008) (Huberty & Petoskey, 2000), mientras que la de varianzas se verificó de manera parcial (p Dependiente = .113; p Independiente = .460; p Competitivo = .002; p Colaborativo = .021; p Síntesis-Análisis = .381; p Procesamiento Elaborativo = .701; p Método de Estudio = .291; p Extrínseco-Intrínseco = .320; p Sensación-Intuición = .141). Estos resultados llevaron a emplear para el análisis el estadístico traza de Hotelling, considerado robusto para casos de heterocedasticidad (Finch & French, 2013).

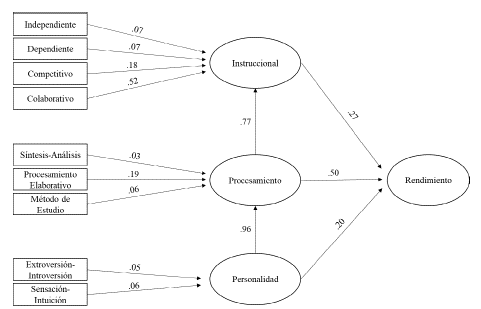

El cuarto objetivo, que propone analizar la influencia de los estilos sobre el rendimiento académico, se abordó mediante un análisis de senderos. El modelo se estimó a través del método de máxima verosimilitud robusto y su ajuste se interpretó a partir de los índices normed fit index (NFI), non-normedfit index (NNFI) y comparative fit index (CFI), cuyos valores aceptables se ubican por encima de .90; y el índice root mean-square error of approximation (RMSEA), donde guarismos inferiores a .06 son representativos de un adecuado ajuste (Schumacker & Lomax, 2016).

Resultados

Se comenzó por analizar diferencias estadísticamente significativas en los estilos de aprendizaje entre estudiantes de nivel secundario y universitario. Para ello se aplicó un análisis de diferencias de medias a partir del estadístico de Welch. Con excepción de los estilos independiente y extro-versión-introversión, los otros estilos registraron diferencias estadísticamente significativas. La diferencia para el estilo competitivo fue a favor de los estudiantes de secundaria, mientras que el resto de los estilos fueron favorables a los universitarios (véase Tabla 1).

Tabla 1 Análisis de diferencias de los estilos de aprendizaje según nivel educativo

Nota. K-S: significancia de la prueba Kolmogorov-Smirnov.

Luego se estudiaron diferencias estadísticamente significativas en los estilos de aprendizaje entre estudiantes universitarios que cursan distintos momentos del trayecto académico -iniciales y avanzados- y alumnos de nivel secundario. Se observaron diferencias en los estilos dependiente, colaborativo, síntesis-análisis, procesamiento elaborativo y sensación-intuición, a favor de los estudiantes universitarios tanto iniciales, como avanzados en sus trayectos. También se registró una diferencia en el estilo método de estudio entre los estudiantes de secundaria y los universitarios avanzados, favorable a estos últimos. Por otro lado, el estilo competitivo arrojó diferencias, pero a favor de los estudiantes de secundaria en comparación con los universitarios iniciales y avanzados (véase Tabla 2).

Tabla 2 Análisis de diferencias de los estilos de aprendizaje según trayecto académico

Nota. AB: promedios con diferentes superíndices son estadísticamente diferentes. K-S: significancia de la prueba Kolmogorov-Smirnov.

Posteriormente, se examinaron diferencias en los estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios según ramas de estudio -Ciencias Aplicadas, Ciencias Básicas, Ciencias de la Salud, Ciencias Humanas, Ciencias Sociales- y variables socio-demográficas -género, edad y situación laboral-. Para ello, se efectuó un análisis MANCOVA que adoptó como variables dependientes a los estilos de aprendizaje de factores al género, situación laboral y rama de estudio, y como covariable a la edad. Resultado de lo anterior se registraron efectos multivariados significativos para las variables género y rama de estudio sobre los estilos de aprendizaje (véase Tabla 3).

Tabla 3 Análisis de diferencias de los estilos según variables sociodemográficas y académicas

Nota. SL = situación laboral; RE = rama de estudio.

Los valores traza de Hotelling dan cuenta de un mayor efecto de la variable rama de estudio (.141) en comparación con el género (.086), sobre los estilos de aprendizaje. El análisis de las medidas univariadas da cuenta de diferencias significativas en los estilos dependiente (m varones = 11.02; de = 2.08; m mujeres = 12.33; de = 1.81; p < .001; η 2 = .042) y competitivo (m varones = 5.03; de = 1.70; m mujeres = 4.64; de = 1.42; p = .010; η 2 = .016) según género, el primero a favor de las mujeres y el segundo de los varones.

En relación con la variable rama de estudio se observó un efecto significativo sobre el estilo colaborador. La rama con menor nivel de este estilo es la de Ciencias Sociales y la de mayor nivel Ciencias de la Salud (véase Tabla 4).

Tabla 4 Análisis de efectos univariados en los estilos según rama de estudio

Nota. ABCD: promedios con diferentes superíndices son estadísticamente diferentes.

En último lugar se analizó la influencia que cada conjunto de estilos de aprendizaje tiene sobre el rendimiento académico, y se testeó, al mismo tiempo, la relación que los estilos ubicados en la capa más interna del modelo de Curry (1983) de la estructura de cebolla tienen sobre los estilos del nivel intermedio, y de estos sobre los situados en la capa externa. El modelo propuesto arrojó índices CFI (.964), NFI (.913), NNFI (942), y RMSEA (.032 [.012-.049]), que dieron cuenta de un adecuado ajuste. Los parámetros estimados fueron todos estadísticamente significativos (véase Figura 1).

Discusión

La presente investigación busca obtener información útil para el ámbito educativo, que pueda ser utilizada para mejorar el ajuste de los estudiantes al sistema universitario evitando así el fracaso y la deserción académica. Para ello, se analizaron los estilos de aprendizaje de estudiantes de secundaria y universitarios con el fin de conocer las características cognitivas, afectivas y fisiológicas que ponen en juego a la hora de aprender.

Primero se analizaron las diferencias entre estudiantes de nivel secundario y universitario para conocer sus características distintivas a la hora de aprender contenidos académicos novedosos. Se observa que los alumnos de secundaria presentan mayor estilo competitivo que los universitarios, y que estos últimos poseen de manera más acentuada que los primeros, los estilos dependiente, colaborativo, síntesis-análisis, procesamiento elaborativo, método de estudio y sensación-intuición. Esto muestra que los educandos de secundaria aprenden principalmente a partir del empleo predominante de un solo estilo de aprendizaje, cuyo objetivo es superar a sus compañeros en cuanto a resultados académicos. Por el contrario, los estudiantes universitarios presentan simultáneamente varios estilos relacionados con la interacción colaborativa entre pares y profesores, el empleo de distintas metodologías de estudio, el uso de la capacidad de análisis y el pensamiento crítico, así como la elaboración de conceptos académicos. Así mismo, a diferencia de los estudiantes de secundaria, para aprender utilizan un método basado en la observación, el trabajo sistemático y la puesta en juego de conocimientos previos. También priorizan la imaginación para acceder a contenidos novedosos y optan por el uso de materiales complejos. Resultados similares son informados en otras investigaciones de corte transversal y longitudinal (Coertjens et al., 2017; Song & Vermunt, 2021). La disponibilidad de varios estilos les posibilitaría a los alumnos universitarios tener mayor flexibilidad para asimilar información variada y afrontar de manera efectiva distintos tipos de situaciones de aprendizaje (Alonso et al., 1994; Honey & Mum-ford, 1986). Con base en lo anterior es posible hipotetizar que las dificultades presentadas por los estudiantes al inicio del trayecto universitario podrían deberse al menor uso que hacen de la mayoría de los estilos de aprendizaje. De igual manera, el uso del estilo competitivo sugiere que los alumnos de nivel secundario aprenderían más para destacarse entre pares, que para incrementar sus conocimientos. Así, la razón para aprender sería externa al aprendizaje. Esta se asociaría con una motivación de tipo extrínseca, frecuente en estudiantes adolescentes (Botella & Ramos, 2020) a diferencia del perfil motivacional intrínseco que presentan los universitarios y que se vincula positivamente con el rendimiento académico (Stover et al., 2015). Esta hipótesis, que excede el presente trabajo, plantea una línea de investigación para futuros estudios.

Por otro lado, el estilo competitivo forma parte de la modalidad instructional -capa externa de la clasificación- menos estable, y por ende, más modificable. También el estilo colaborativo integra esta dimensión. Quienes lo exhiben se acercan al aprendizaje a través de la cooperación con pares y docentes, en lugar de hacerlo desde una perspectiva competitiva. A su vez, este estilo se asocia con el buen desempeño académico. De este modo, con jóvenes de nivel secundario resultaría beneficioso proponer actividades que incluyan compartir tareas grupales para favorecer el aporte equitativo de ideas y el aprendizaje. Así, se desplazaría el foco de la rivalidad como única alternativa y se dirigiría más hacia la cooperación, la construcción conjunta de conocimientos y el interés por aprender. En este punto podría plantearse la necesidad de comenzar a entrenar a los estudiantes desde el nivel secundario en el empleo de los distintos estilos, a fin de que los alumnos interesados en continuar con estudios universitarios cuenten con suficientes herramientas para aprender los contenidos académicos con mayor facilidad. De este modo, los docentes podrían plantear actividades que requieran de parte de los alumnos poner en juego diferentes estrategias de aprendizaje que estimulen modos de percibir y procesar la información perteneciente a distintos estilos (Curry, 1983). También, se pueden organizar actividades que impliquen distintas dinámicas áulicas como realizar trabajos colaborativos en grupo, tareas a resolver tanto de manera independiente, como guiadas por los docentes, entre otras, con el propósito de estimular diversos estilos instruccionales.

Respecto del análisis según el trayecto académico se observa que, tanto los universitarios que inician sus estudios como los avanzados, emplean los estilos de aprendizaje en mayor medida que los alumnos de secundaria. En este examen, al igual que en el anterior, también se observa una mayor presencia del estilo competitivo en estudiantes de secundaria. Además, se registra una diferencia en el estilo método de estudio favorable a estudiantes universitarios avanzados en comparación con los de nivel secundario. A partir de este resultado podría hipotetizarse que este estilo lo adquirirían los estudiantes universitarios de manera paulatina, alcanzando los niveles más altos en instancias avanzadas del trayecto. De esta manera, conforme los alumnos superan las instancias académicas, mejoran sus métodos de estudio tales como revisar periódicamente los conocimientos que aprendieron, realizar todas las tareas, asistir a todas las clases, y en general, estudiar demasiado. Para ello hacen un mayor uso de la biblioteca, el subrayado, la toma y ordenamiento de apuntes, entre otras técnicas tradicionales vinculadas al estudio sistemático. A partir de esta información puede pensarse la posibilidad de diseñar, para estudiantes de secundaria, actividades que requieran para su correcta resolución el empleo de distintos métodos de estudio. De esa manera podría entrenarse este estilo -método de estudio- para que los alumnos que decidan cursar estudios universitarios cuenten con mayor cantidad de recursos al momento de hacer frente a este nuevo nivel educativo.

En cuanto al análisis de los estilos en relación con variables sociodemográficas y académicas, los resultados dan cuenta de un mayor estilo dependiente a favor de las mujeres y un mayor estilo competitivo favorable a los varones. Esto implica que las mujeres prefieren en mayor medida una figura de autoridad en las aulas que les indique qué hacer. Tienen una mayor dependencia de los docentes y sus pares, y aprenden solamente lo que es requerido por el profesor. Por su parte, los varones aprenden con el propósito de superar a sus compañeros en cuanto a resultados académicos. Les gusta ser el centro de atención y recibir el reconocimiento de sus compañeros y profesores.

En relación con la rama de estudio, se observó una diferencia en el estilo colaborativo a favor de las Ciencias de la Salud en comparación con las Ciencias Sociales. Esto implica que los estudiantes de Ciencias de la Salud aprenderían a través de compartir y cooperar con el docente y los compañeros. Este hallazgo resulta revelador ya que las carreras pertenecientes a las Ciencias de la Salud poseen un sistema de enseñanza-aprendizaje que no propone el trabajo grupal, sino que, por el contrario, realiza una valoración individual de los contenidos aprendidos por los estudiantes. Así, sería deseable que la propuesta de enseñanza contemplara la conformación de pequeños grupos de discusión y proyectos grupales, en consonancia con el estilo de aprendizaje de los estudiantes, ya que las actividades colaborativas favorecen la elaboración de conocimientos. Por otro lado, debe destacarse que el resto de los estilos no ha variado significativamente entre las distintas ramas de estudio, lo que podría indicar que no existirían preferencias diferentes según el tipo de especialidad académica. Por el contrario, los estudiantes de nivel universitario tendrían un perfil similar de estilos caracterizado por un alta presencia de todos ellos posibilitándole mayor flexibilidad para asimilar información diferente, y lidiar con situaciones de aprendizaje de distinta naturaleza (Alonso et al., 1994; Honey & Mumford, 1986).

En último lugar se analizó el efecto que los tres grupos de estilos de aprendizaje -personalidad, procesamiento, instruccional- tienen sobre el rendimiento académico. Los resultados muestran que todos los estilos explican de manera significativa el rendimiento académico. El conjunto de estilos que mayor porcentaje de varianza aporta a la explicación del rendimiento corresponde al del procesamiento de la información, seguido por el de preferencias de la modalidad instruccional, y en último lugar, por los estilos cognitivos de la personalidad. Además, se verificó la hipótesis formulada por Curry (1983), que plantea un efecto de los estilos ubicados en la capa más interna -estilos cognitivos de la personalidad- de la estructura de cebolla sobre los estilos del nivel intermedio -estilos de procesamiento de la información-, y de estos sobre los situados en la capa externa -estilos de preferencia de la modalidad instructional-. Este resultado verifica la interrelación que tienen las distintas capas del modelo, las cuales aluden a un nivel de análisis diferente -personalidad, cognición, actividad- y su influencia sobre el rendimiento académico. Se observa así la importancia de efectuar una evaluación integral de los estilos en los estudiantes, a fin de realizar una detección más precisa de aquellas características que facilitarían o dificultarían el aprendizaje de los contenidos académicos.

El estudio presenta algunas limitaciones que deben mencionarse. La primera se relaciona con el diseño, ya que no se efectuó un estudio longitudinal que permitiera conocer la evolución de los estilos en un mismo grupo de estudiantes. La segunda li-irritación corresponde a la muestra empleada, pues si bien se ha recogido una muestra heterogénea en cuanto a carreras, el n de cada una de ellas no era lo suficientemente amplio como para efectuar los análisis llevando a agruparlas por rama de estudio. Se espera ampliar el tamaño muestral de cada carrera para analizar de manera más precisa los estilos según el tipo de especialidad académica. En tercer lugar, en cuanto a la medida de rendimiento académico empleada, si bien resulta adecuada, solo permite examinar una arista del desempeño. Se buscará incluir otros indicadores que posibiliten arribar a una medida más integral de la performance académica.

Dada la importancia que tienen los estilos de aprendizaje en el ámbito educativo, se espera que los resultados presentados en este estudio puedan ser utilizados por diferentes actores del sector académico. Así, los docentes guiados por esta información, podrían captar de manera más sencilla las diferencias individuales de sus estudiantes en cuanto a preferencias para incorporar información novedosa, adecuando sus acciones didácticas. Autoridades universitarias y pedagogos contarían con mejores herramientas para adaptar planes de estudio según los contenidos de las asignaturas, mejorando la articulación teórico-práctica entre ellas, y teniendo en cuenta la evolución de los estilos en los mismos alumnos a lo largo de sus trayectos académicos. Los psicólogos educacionales y especialistas en educación mediante la evaluación de los estilos de aprendizaje conocerán las preferencias estudiantiles a la hora de aprender, proponiendo actividades para estimular el desarrollo de aquellos estilos que garanticen un mayor éxito académico. Los propios estudiantes, a partir del conocimiento sobre sus estilos, podrían encarar actividades para entrenar a los menos desarrollados pero útiles para obtener los mejores resultados. Esta participación de todos los actores se vuelve necesaria a fin de diseñar programas e intervenciones eficaces que redunden en mejores rendimientos y menos deserciones. De este modo, se espera que la información aquí presentada pueda ser utilizada para orientar tales procesos de toma de decisiones.