La lactancia materna es considerada como la mejor práctica en salud para los neonatos, ya que contribuye a la supervivencia, el crecimiento, el desarrollo y la nutrición de los niños y las niñas en cualquier lugar del mundo, por lo que es uno de los aspectos cruciales de salud pública que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estudia periódicamente. A nivel mundial, tan solo un 36 % de los lactantes se alimenta exclusivamente con leche materna, una práctica que, si se realizara en todos los niños y niñas de 0 a 23 meses, salvaría a más de 800 mil niños y niñas de menos de 5 años, disminuyendo además los costos sanitarios, gracias a los beneficios económicos que genera para las familias y los países que la promueven (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2016).

Precisamente, organizaciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) (2018) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2001) recomiendan como política global de salud pública, la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y de forma complementaria hasta los dos años o más, sin una fecha límite para su finalización. Sin embargo, en Colombia -aunque el 72 % de los niños y niñas inician la lactancia materna en la primera hora tras su nacimiento-, tan solo el 36.1 % sigue beneficiándose de su práctica hasta los seis meses de edad (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], 2018). La gran diferencia existente entre lo sugerido por estas organizaciones respecto a la práctica de la lactancia materna y lo que sucede en realidad, ha dado lugar a diversas investigaciones, especialmente las que han estudiado aquellos factores que afectan su presencia y duración (Brenner & Buescher, 2011; Dillaway & Douma, 2016).

La autoeficacia en general ha sido ampliamente descrita como una variable predictiva de diversas conductas relacionadas con la salud. Aplicada a la lactancia materna, se refiere a la confianza de la madre en su capacidad para amamantar a su bebé y predice : (a) si la madre elige amamantar o no; (b) cuánto esfuerzo gastará en ello; (c) si ella tendrá patrones de pensamiento autodestructivos o contraproducentes; y (d) cómo responderá emocionalmente a las dificultades de amamantar (Dennis, 1999).

De este modo, la teoría de la autoeficacia de la lactancia materna parte de la confianza de la madre en su capacidad para amamantar a su bebé, lo que se fundamenta en la percepción de sus propias habilidades y no por sus habilidades en sí mismas. Por ello, hay cuatro factores referidos a las fuentes de información que contribuyen a que dicha autoeficacia esté o no presente: (a) la experiencia previa de la madre; (b) el aprendizaje por observación; (c) su estado fisiológico y afectivo, y (d) la persuasión o apoyo verbal (Dennis, 1999).

Si estas fuentes de información son intervenidas, la autoeficacia en la lactancia puede mejorar, lo que se verá reflejado en: (a) consecuencias de la autoeficacia: elección de amamantar, esfuerzo y persistencia en la lactancia, patrones de pensamiento y reacciones emocionales sobre la lactancia; y (b) comportamientos asociados a la lactancia: iniciación, desempeño y mantenimiento (Dennis, 1999).

A partir del modelo explicativo sobre autoeficacia en lactancia materna, Dennis y Faux (1999) desarrollaron un instrumento para la valoración de esta variable, la Escala de Autoeficacia en Lactancia Materna (Breastfeeding Self Efficacy Scale, BSES). Para su construcción se realizaron dos revisiones de literatura, las cuales tuvieron como primer objetivo analizar el concepto de autoeficacia identificando sus atributos, antecedentes y consecuencias; y segundo, la identificación de los problemas de lactancia materna y los factores relacionados con su duración. De acuerdo con los resultados, se establecieron los dominios del contenido de la escala: técnica de amamantamiento, pensamientos intrapersonales y apoyo.

La técnica de amamantamiento se refiere a las acciones físicas y tareas que la madre debe realizar para tener éxito en la práctica de la lactancia; los pensamientos intrapersonales son las percepciones de la madre sobre la lactancia materna e incluye las actitudes y creencias relacionadas con el éxito en esta actividad; finalmente, el apoyo se relaciona con la percepción de la madre sobre la información, el reconocimiento, el apoyo emocional e instrumental disponible para llevar a cabo de manera apta esta tarea. A partir de la literatura sobre estas tres dimensiones, se generaron 40 ítems con cuatro opciones de respuesta (Dennis & Faux, 1999).

Posteriormente, se desarrolló una versión abreviada de 14 ítems y se recogieron evidencias sobre sus propiedades psicométricas. Para esta versión breve, se evaluaron aspectos de consistencia interna, validez de constructo mediante el análisis factorial, comparaciones entre grupos y correlaciones con las escalas de Depresión posparto de Edimburgo, la escala de Autoestima de Rosenberg y la escala de Estrés Percibido, la validez predictiva respecto a las dinámicas de alimentación y otros patrones relacionados con las características socio-demográficas de las participantes (Dennis, 2003).

Tanto el BSES como el BSES-SF cuentan con estudios de validación en diversos países, tales como Puerto Rico (Molina et al., 2016), China (Dai & Dennis, 2003), Australia (Creedy et al., 2003), Polonia (Wutke & Dennis, 2007), Reino Unido (Gregory et al., 2008), Turquía (Tokat et al., 2010), Brasil (Oriá & Ximenes, 2010; Zubaran et al., 2010), Chile (Goddar, 2010), Argentina (Ponce, 2011), España (Llopis-Rabout-Coudray et al., 2011; Marco-Alegría et al., 2014; Oliver-Roig et al., 2012), Croacia (Pavicic et al., 2012), Hong Kong (Ip et al., 2012), Italia (Petrozzi & Gagliardi, 2016), Malasia (Husin et al., 2017), Irán (Amini et al., 2019), India (Basu et al., 2020), Grecia (Iliadou et al., 2020), Malawi (Chipojola et al., 2022) y Emirátos Árabes (Radwan et al., 2022).

Además de las evidencias psicométricas de la escala, una de las estrategias para la valoración del cuestionario utilizada en estudios previos, implica la comparación de grupos de individuos considerados muy altos o muy bajos en autoeficacia en lactancia materna. De esa manera se supone que, si el instrumento es sensible a las diferencias individuales que están siendo evaluadas, el contraste de las puntuaciones medias entre esos grupos suele diferir significativamente (Waltz et al., 2010).

Al respecto, diversos factores han sido identificados como determinantes en el desarrollo de la lactancia materna, características sociodemográfi-cas de la madre como la edad, nivel de educación, estatus laboral, apoyo recibido, inicio oportuno de la lactancia y nivel socioeconómico, suelen ser algunas de las características estudiadas con mayor frecuencia (Chacón et al., 2019; Ibarra & Intriago, 2021; Sáenz-Lozada & Camacho-Lindo, 2007).

Estas características pueden verse moduladas por aspectos sociales y culturales propios de cada población, por lo que resulta necesario explorar este tipo de variables; especialmente cuando también se evalúa la autoeficacia en lactancia materna. En el estudio realizado por Moraes et al. (2021), se encontraron diferencias en la autoeficacia para amamantar en aquellas mujeres que mantenían la lactancia materna exclusiva a los seis meses, en comparación con quienes ya no tenían esta práctica (p < .0001). En el estudio de Müller et al. (2021), las participantes presentaban altos niveles de autoeficacia en lactancia materna, estas puntuaciones resultaron asociadas a otras características como edad inferior a 27 años (p = .044), ser primípara (p = .023) y no haber tenido dificultades durante las primeras 24 horas de lactancia (p = .023).

Nursan et al. (2014) no identificaron diferencias en la autoeficacia en lactancia materna respecto a la edad (F(4) = .437, p = .781), el nivel educativo (F(4) = .625, p = .645), el nivel económico (F(2) = .253, p = .777) y el tipo de parto (t = .922, p = .358). No obstante, encontraron diferencias significativas entre las madres que habían recibido formación en lactancia materna previa al parto, siendo mayores sus niveles de autoeficacia respecto a las que no recibieron esta formación (X2 = 50.848, p = .010). Así mismo, quienes tenían experiencia previa de lactancia materna presentaron mayores niveles de autoeficacia (t(150) = 2.055, p = .042), así como aquellas que tenían lactancia materna exclusiva (t(150) = 4.036, p < .001).

Dennis (2003) en el estudio del desarrollo de la versión breve de la BSES, describió cómo altos niveles de autoeficacia en lactancia materna se relacionaban con un alta autoestima y bajos niveles de depresión y estrés percibido; esta relación es consistente con la teoría de la autoeficacia (Bandura, 1977), ya que los estados fisiológicos y emocionales como el estrés y el dolor proporcionan información sobre las creencias de eficacia.

Lo mismo ocurre con los patrones de pensamiento, las personas interpretan los resultados de sus acciones y utilizan estas percepciones para desarrollar creencias sobre su capacidad para realizar tareas o comportamientos posteriores. Tales interpretaciones influyen en si las personas piensan sobre sí mismos de manera pesimista u optimista (Bandura, 1977). En el estudio de Dennis (2006), las percepciones maternas sobre el progreso de la lactancia materna fueron predictivas de las puntuaciones en el BSES. En particular, las madres que percibieron que la lactancia materna estaba progresando poco tuvieron una menor autoeficacia en este proceso, que aquellas que percibieron que la lactancia materna estaba progresando bien.

Esta relación también se ha explorado posteriormente en diferentes contextos, en los que se ha estudiado la relación entre factores psicológicos y la práctica de la lactancia materna. Por ejemplo, en el estudio de O'Brien et al. (2008) la reactancia psicológica, la adaptabilidad, la autoeficacia materna, las prioridades de vida actuales de la madre, el esfuerzo por alcanzar logros, la autoestima y el estrés, fueron variables que influenciaron indirectamente la lactancia materna.

Además de lo revisado, es de resaltar la utilización de esta escala en un amplio rango de estudios de diferente tipo como estudios exploratorios (Kingston et al., 2007a; Leahy-Warren et al., 2014), para evaluar la relación de la autoeficacia en lactancia materna con otras variables (Mossman et al., 2008; Otsuka et al., 2008; Zubaran & Foresti, 2013), en estudios aleatorizados (Flaherman et al., 2012; Mcqueen et al., 2011; Noel-Weiss et al., 2006), en estudios predictivos (Semenic et al., 2008), para evaluar el efecto de programas de intervención (Otsuka et al., 2014; Wu et al., 2014), y sobre el inicio, mantenimiento y duración de la lactancia materna (véase Araban et al., 2018; Blyth et al., 2002; Dennis, 2006; Lau et al., 2018), por lo que el abordaje de este constructo para mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y madres es de gran relevancia en el marco amplio de la protección de derechos de la primera infancia y la garantía del derecho a la alimentación.

Sin embargo, dado que se desconocen las propiedades psicométricas del cuestionario BSES-SF en población colombiana -que como se ha señalado, es el instrumento de preferencia para la valoración de la autoeficacia en lactancia materna-, el presente estudio tiene como objetivo aportar evidencias psicométricas sobre el funcionamiento de la BSES-SF en un grupo de mujeres colombianas que practican la lactancia materna con sus hijos e hijas.

Método

Diseño

Se trata de una investigación de tipo instrumental orientada a analizar las propiedades psicométricas de la escala de autoeficacia en lactancia materna Breastfeeding Self Efficacy Scale (BSES-SF) (Ato et al., 2013).

Participantes

Para este estudio se contó con la colaboración de distintos participantes en función de la etapa de traducción y validación realizada para dar cumplimiento al objetivo general. Así, para la adaptación lingüística del cuestionario se solicitó a dos personas bilingües -una lingüista y un profesor de inglés, cuya lengua materna era el español- realizar la primera versión traducida inglés-español. Tras obtener las dos versiones, se realizó una reunión con los traductores y un tercer traductor -estudiante de psicología bilingüe, cuya lengua materna era el español- con el objetivo de discutir las diferentes propuestas y llegar a una única versión traducida.

Luego, se solicitó a dos personas bilingües -un profesor universitario y una estudiante de psicología, cuya lengua materna era el inglés- que realizaran la contratraducción español-inglés de la última versión obtenida. Las dos traducciones fueron evaluadas por todos los traductores, por una persona monolingüe (madre lactante), una experta en lactancia materna y una profesora universitaria bilingüe experta en metodología. De esta evaluación se obtuvo una versión prefinal del instrumento.

Así, esta versión fue evaluada por 20 madres con una edad promedio de 27 años, cuya experiencia de lactancia oscilaba entre 1 y 25 meses, y que como máximo habían finalizado su lactancia en un periodo inferior a los seis meses para el momento de la evaluación. En esta última valoración se utilizó la técnica de la entrevista cognitiva (Peterson et al., 2017), con la cual se corroboró la correcta comprensión de los ítems desde el punto de vista de la población a quien va dirigido el instrumento.

Por último, siguiendo los criterios propuestos por Morales (2012), quien sugiere la inclusión de al menos 10 participantes por cada ítem de la escala a validar, se aplicaron los cuestionarios a un grupo de 243 madres, que fueron incluidas al cumplir los siguientes criterios: (a) mayores de edad; (b) sin complicaciones durante el embarazo o parto que pudieran haber comprometido la salud física o cognitiva de los bebés; (c) recién nacido después de la semana 36 de gestación; (d) ofrecían lactancia materna (exclusiva, predominante o parcial) a su hijos e hijas; (e) sus bebés se encontraban entre los 1 y 120 días de vida, y (f) madres colombianas residentes en el país al menos el último año. El muestreo realizado fue de tipo no probabilístico, por conveniencia, en el que se incluyeron aquellas mujeres que decidieron participar voluntariamente de la evaluación, sin importar la región de procedencia. De los 32 departamentos colombianos, 15 estuvieron representados por al menos una participante.

Instrumentos

Breastfeeding Self-Efficacy Scale-Short Form (BSES-SF). Es una versión abreviada de 14 ítems autoaplicados y agrupados en una sola dimensión, seleccionados de los 33 que constituían la escala original. El formato de respuesta es una escala Likert de 5 puntos que van desde "nada segura" hasta "muy segura". Todos los ítems se encuentran enunciados en positivo, de forma tal que la puntuación total de la escala es el resultado de la suma de todos sus valores, con un rango de 14 a 70, a mayor puntuación, mayor nivel de confianza de la madre en su capacidad de amamantar (Dennis, 2003).

Escala de Estrés Percibido [EES-10]. Es una escala que consta de 10 puntos que evalúan la percepción de estrés durante el último mes. Cada pregunta tiene un patrón de respuesta politómica de cinco opciones: nunca, casi nunca, de vez en cuando, a menudo y muy a menudo, que dan puntuaciones de cero a cuatro. Sin embargo, los puntos 6, 7, 9 y 10 tienen un patrón de puntuación reverso de cuatro a cero. Da puntuaciones entre 0 y 40, a una mayor puntuación corresponde un mayor nivel de estrés percibido (Cohen et al., 1983). Esta escala cuenta con un estudio de validación en una muestra de mujeres universitarias colombianas, los resultados indicaron que el cuestionario posee una adecuada consistencia interna y estructura factorial (Campo-Arias et al., 2009).

Escala de Autoestima de Rosenberg. Está conformada por 10 ítems que se refieren al respeto y la aceptación de sí mismo, puntuados de acuerdo con una escala tipo Likert de 4 puntos desde (1) totalmente en desacuerdo hasta (4) totalmente de acuerdo. Los ítems 1, 3, 4, 7 y 10 están enunciados de forma positiva y los ítems 2, 5, 6, 8 y 9 negativamente. Es un instrumento de naturaleza unidimensional, construido a partir de una concepción fenomenológica de la autoestima, que permite captar la percepción global de los sujetos respecto a su propia valía (Rosenberg, 1979/2006). Esta escala cuenta con dos estudios dirigidos a la exploración de las propiedades psicométricas, el primero de ellos fue realizado por Cogollo et al. (2015) en estudiantes de secundaria; el segundo, fue el realizado por Gómez-Lugo et al. (2016), que tuvo por objetivo comprobar la equivalencia de esta escala en población colombiana y española. En ambos casos, la escala evidenció adecuadas propiedades psicométricas, especialmente en el segundo de los estudios realizados.

Procedimiento

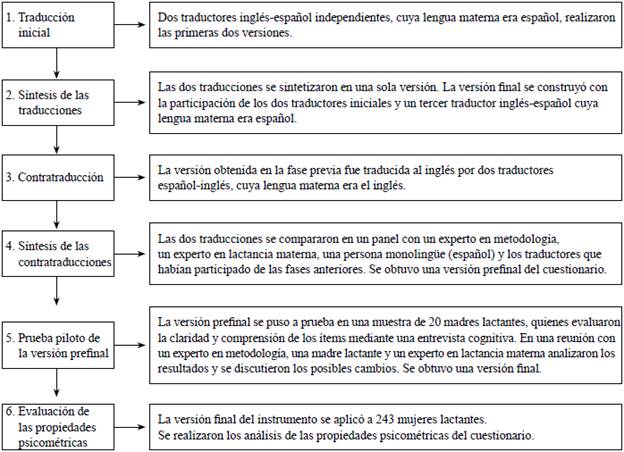

Para la validación del instrumento se siguió el procedimiento descrito por Sousa y Rojjanasrirat (2011), quienes presentan una propuesta para la traducción, adaptación y validación de instrumentos o escalas para la investigación intercultural en el ámbito de la salud. El planteamiento se resume en siete pasos, seis de los cuales son obligatorios (figura 1).

Para la fase de evaluación de propiedades psicométricas, las madres fueron invitadas a participar a través de páginas, grupos y comunidades en las redes sociales -que para el momento de la evaluación contaban con un amplio número de seguidores-, se encontraban activas (con publicaciones en el último mes) y se dedicaban específicamente al apoyo a la maternidad o la lactancia materna en diferentes ciudades de Colombia. Previamente habían recibido la invitación para hacer parte de la investigación colaborando con su divulgación.

La participación se realizó a través de un aplicativo online diseñado para tal fin, administrado exclusivamente por la investigadora principal del proyecto. El tiempo máximo de respuesta a todos los cuestionarios fue de 20 minutos.

Análisis estadísticos

Las evidencias de fiabilidad fueron documentadas a través de los siguientes criterios: coeficiente alfa de Cronbach (a), correlación ítem-total ajustado y estimación del alfa (a) cuando un ítem es eliminado. Para obtener evidencias sobre la validez de estructura interna, se realizó un análisis factorial exploratorio, para el que se utilizó el método de extracción de mínimos cuadrados ordinarios con un mínimo de saturación de 0.3 y una rotación oblicua (promax). Para estudiar las evidencias de validez basadas en la relación con otras variables, se utilizó la correlación de Spearman y la prueba U de Mann-Whitney dada la distribución de los datos. Los análisis fueron ejecutados en el programa JASP versión 0.16.10, un software estadístico de código abierto (Love et al., 2019).

Consideraciones éticas

El presente estudio corresponde a la primera fase del proyecto "Estudio de las variables psicológicas y sociales asociadas a la práctica de la lactancia materna en población colombiana", evaluado y avalado por el Comité de Ética Institucional de la Universidad El Bosque (Cód. NUR 092-2019). Para la recolección de datos se utilizó la plataforma Limesurvey, cuyo acceso estuvo restringido a la investigadora principal. Posteriormente, los datos fueron descargados de la plataforma online y almacenados en los servidores del Centro de Investigaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad El Bosque.

Resultados

Características de la muestra

Un total de 313 mujeres aceptaron participar en el estudio durante los cuatro meses que la encuesta estuvo disponible. De ellas, 54 participantes (17.25 %) fueron descartadas porque la edad reportada de los hijos o hijas era superior a los cuatro meses de edad, mientras 7 participantes más (2.23 %) se descartaron por no residir en Colombia para el momento de la evaluación. Tras esta revisión, se consideraron los datos de 243 participantes para el análisis estadístico.

El promedio de edad de las participantes fue de 31.57 (DE = 4.99), siendo 19 años el mínimo y 44 años el máximo de edad reportada. Respecto al nivel educativo, 12 mujeres (4.93 %) reportaron haber completado estudios de secundaria, 25 mujeres (10.28 %) realizaron estudios técnicos o tecnológicos, 105 mujeres (43.21 %) completaron estudios universitarios y 101 (41.56 %) contaban con estudios de posgrado. En referencia al estado civil, 211 mujeres (86.83 %) se encontraban casadas o en una relación con convivencia, 12 mujeres (4.93 %) reportaron encontrarse en una relación sin convivencia, 17 mujeres se describieron como solteras (6.99 %); mientras que dos personas reportaron encontrarse divorciadas o separadas de su pareja (0.82 %) y una se identificó como viuda (0.41 %). También se indagó por el tipo de parto, 129 (53.08 %) de las mujeres encuestadas tuvieron partos vaginales; mientras que 114 (46.91 %) reportaron cesáreas.

Sobre las dinámicas de alimentación, 184 (75.72 %) mujeres alimentaban a sus hijos con leche humana exclusivamente, 57 (23.45 %) combinaban leche humana con fórmula láctea y dos mujeres (0.82 %) reportaron incluir, además de la leche humana, otros líquidos como agua. De las mujeres evaluadas, 179 (73.66 %) eran madres por primera vez; mientras que 64 (26.33 %) ya tenían otros hijos, de ellas, 60 (93.75 %) habían amantado a sus hijos mayores, por lo que ya tenían experiencia en esta práctica.

Consistencia interna

La puntuación media de la escala fue de 54.96 (DE = 9.92). El valor del coeficiente a fue de .91 y no se incrementaba en más de .10 cuando alguno de los ítems era eliminado. Todas las correlaciones ítem-test fueron positivas y se situaron entre el rango de .40-.79, por encima del mínimo recomendado de .30. En la tabla 1 se resumen estos resultados.

Tabla 1 Consistencia interna y cargas factoriales del BSES-SF en población colombiana

| Ítem | α sin el ítem | r ítem- test | M | DE | Asim. | Curt. |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. Siempre puedo determinar cuando mi bebé está tomando suficiente leche. | 0.903 | 0.577 | 3.480 | 1.075 | -0.286 | -0.495 |

| 2. Siempre puedo afrontar exitosamente la lactancia materna como lo hago con otros desafíos. | 0.899 | 0.694 | 3.584 | 1.018 | -0.468 | -0.217 |

| 3. Siempre puedo amamantar a mi bebé sin utilizar fórmula como suplemento. | 0.903 | 0.587 | 4.041 | 1.285 | -1.173 | 0.173 |

| 4. Siempre puedo asegurarme de que mi bebé se agarra correctamente al seno mientras lo amamanto. | 0.906 | 0.507 | 3.757 | 1.073 | -0.696 | 0.045 |

| 5. Siempre encuentro la forma para que la lactancia materna sea satisfactoria para mí. | 0.896 | 0.760 | 3.765 | 0.978 | -0.529 | -0.114 |

| 6. Siempre encuentro la forma de amamantar a mi bebé, incluso si está llorando. | 0.902 | 0.610 | 4.074 | 0.981 | -1.263 | 1.577 |

| 7. Siempre quiero seguir amamantando. | 0.904 | 0.548 | 4.292 | 0.988 | -1.495 | 1.704 |

| 8. Siempre puedo amamantar cómodamente en presencia de miembros de mi familia. | 0.909 | 0.444 | 3.827 | 1.207 | -0.814 | -0.217 |

| 9. Siempre estoy satisfecha con mi experiencia de amamantar. | 0.895 | 0.776 | 3.992 | 1.032 | -0.824 | -0.090 |

| 10. Siempre puedo aceptar que la lactancia materna puede consumir gran parte de mi tiempo. | 0.909 | 0.396 | 4.206 | 0.904 | -1.062 | 0.848 |

| 11. Siempre termino de amamantar a mi bebé en un seno antes de cambiar al otro. | 0.903 | 0.571 | 3.975 | 1.032 | -0.860 | 0.166 |

| 12. Siempre puedo amamantar a mi bebé en cada toma. | 0.896 | 0.766 | 4.177 | 0.982 | -1.418 | 1.849 |

| 13. Siempre encuentro la forma de satisfacer las necesidades de lactancia de mi bebé. | 0.895 | 0.790 | 4.074 | 1.034 | -1.122 | 0.758 |

| 14. Siempre me doy cuenta cuando mi bebé ha terminado de amamantar. | 0.902 | 0.607 | 3.761 | 1.060 | -0.768 | 0.199 |

Nota. α = coeficiente alpha de Cronbach; r = correlación; M = media; DE = desviación estándar, Asim. = asimetría, Curt. = curtosis.

Fuente: elaboración propia.

Evidencias de validez de estructura interna

Se realizó un análisis factorial exploratorio, para lo cual se verificó la relación entre el conjunto de ítems por medio del índice Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) con un valor general de .92, y con la prueba de esfericidad de Bartlett = 1674.995 (p < .001), valores que son interpretados como favorables para continuar con el análisis factorial (Lloret-Segura et al., 2014). Los resultados mostraron una estructura de dos dimensiones que explica un 48 % de la varianza, con cargas factoriales superiores a .3 en todos los ítems; es importante anotar que el ítem 2 satura en ambos factores (tabla 2).

Tabla 2 Estructura factorial de la BSES-SF en población colombiana

|

Factor 1. Consecuencias de la autoeficacia (α = .87) |

Factor 2. Conductas de amamantamiento (α = .78) |

Unicidades | |

|---|---|---|---|

| Ítem 13 | 0.912 | 0.238 | |

| Ítem 12 | 0.881 | 0.291 | |

| Ítem 3 | 0.706 | 0.567 | |

| Ítem 1 | 0.595 | 0.611 | |

| Ítem 11 | 0.579 | 0.628 | |

| Ítem 14 | 0.570 | 0.574 | |

| Ítem 6 | 0.459 | 0.589 | |

| Ítem 10 | 0.404 | 0.823 | |

| Ítem 7 | 0.314 | 0.671 | |

| Ítem 5 | 0.857 | 0.204 | |

| Ítem 4 | 0.826 | 0.532 | |

| Ítem 9 | 0.614 | 0.295 | |

| Ítem 8 | 0.309 | 0.781 | |

| Ítem 2 | 0.358 | 0.422 | 0.461 |

Fuente: elaboración propia.

Comparación entre grupos

En el presente estudio, las diferencias entre las mujeres que practicaban la lactancia materna exclusiva (Mdn = 58.00; Rango = 35.00) fueron significativas respecto a quienes complementaban la alimentación con leche humana y fórmula láctea, con un tamaño del efecto medio (Mdn = 48.00; Rango = 47.00; U = 2143.000, p < .001, r rango-biserial =-.59)

Con referencia al número de hijos, se encontraron diferencias significativas, aunque con un tamaño del efecto pequeño, entre las mujeres multíparas y las primíparas, siendo mayores las puntuaciones de quienes ya habían sido madres (n = 64: Mdn = 57.50; Rango = 35.00), respecto a quienes eran madres por primera vez (n = 179; Mdn = 55.00; Rango = 56.00; U = 4568.500, p = .016; r rango-biserial = -.202). Así mismo, se identificaron diferencias significativas entre las mujeres con experiencia en lactancia materna en comparación con las que no habían amamantado previamente, siendo las puntuaciones de las primeras superiores (n = 60; Mdn = 58.00; Rango = 30.00), que las mujeres del segundo grupo (n = 183; Mdn = 55; Rango = 56; U = 4227.000, p = .008; r rango-biserial = -.23).

En el análisis de las puntuaciones según el tipo de parto experimentado, las diferencias fueron significativas, aunque con un tamaño del efecto pequeño. En esta variable, las puntuaciones fueron más altas entre las mujeres que tuvieron partos vaginales (n = 129; Mdn = 57.00; Rango = 56.00), en comparación con las mujeres cuyos partos fueron mediante cesárea (n = 114; Mdn = 54.00; Rango = 42.00; U = 6072.000, p = 0.019).

Relación con otros constructos

Las mujeres que participaron de la evaluación también completaron la Escala de Autoestima de Rosenberg y la Escala de Estrés Percibido. Las relaciones entre las puntuaciones del BSES-SF y la Escala de Autoestima de Rosenberg fueron estadísticamente significativas (rho = .28; p < .001) con un valor que alcanza el mínimo recomendado para tener impacto en las ciencias sociales (Ferguson, 2009) y en el caso de las puntuaciones del BSES-SF y la Escala de Estrés Percibido, la relación no fue significativa (rho = -.030; p = .654).

BSES-SF y variables sociodemográficas

No se identificó relación entre la edad y el nivel de autoeficacia de las participantes (rho = 0.024; p = 0.710), tampoco se encontraron diferencias en las puntuaciones de las participantes respecto a su estado civil (H = 2.462; df = 3; p = .482) siendo superiores para las madres que reportaban encontrarse en una relación sin convivencia (n = 12; M = 58.33; DE = 8.00) en comparación con las mujeres que se encontraban casadas o en una relación con convivencia (n = 12; M = 54.91; DE = 9.75) o aquellas que se describieron como solteras (n = 17; M = 52.11; DE = 12.63).

En el caso del nivel educativo, las diferencias entre los diferentes grados no fueron significativas (H = 10.209; df = 3; p = .794), las mayores puntuaciones en el cuestionario fueron para las mujeres que contaban con títulos técnicos o tecnológicos (n = 25; M = 56.24; DE = 10.35), seguidos de las que completaron estudios de posgrado (n = 101; M = 54.90; DE = 9.62), estudios universitarios (n = 105; M = 54.81; DE=9.44) y quienes finalizaron sus estudios de secundaria (n = 12; M = 54.16; DE = 15.59).

Discusión

Los resultados presentados proveen diferentes evidencias sobre la fiabilidad y validez de la versión traducida del BSES-SF en el conjunto de mujeres colombianas. El coeficiente a de Cronbach (.91) es apropiado para el uso de este instrumento con fines investigativos y diagnósticos (Carretero-Dios & Pérez, 2005), mostrando así un bajo error de medición y una consistencia de los ítems en la medida del constructo de la autoeficacia en la lactancia materna, por lo que no fue necesario retirar ningún ítem. Este hallazgo es similar al reportado en el estudio original del BSES-SF (Dennis, 2003) y es comparable con otros estudios que reportan datos psicométricos de esta versión breve de la escala (Amini et al., 2019; Basu et al., 2020; Husin et al., 2017; Iliadou et al., 2020; McCarter-Spaulding & Dennis, 2010; Oliver-Roig et al., 2012; Pavicic et al., 2012; Petrozzi & Gagliardi, 2016; Wutke & Dennis, 2007; Zubaran et al., 2010).

En cuanto a las evidencias de validez se encontraron hallazgos favorables, que sustentan teórica y empíricamente una adecuada interpretación de las puntuaciones obtenidas con el instrumento BSES-SF en población colombiana. Los resultados muestran que la estructura de la prueba es coherente con la teoría de la autoeficacia de la lactancia materna, al identificar los dos factores que dan cuenta de la presencia o ausencia de la autoeficacia en mujeres lactantes. La identificación de dos dimensiones coincide con lo reportado por Basu et al. (2020) para la versión en Hindi; no obstante, la distribución de los ítems en los factores -consecuencias de la autoeficacia y conductas de amamantamiento- coincide de forma parcial, sin que por ello se pierda la relación teórica mencionada y una apropiada varianza explicada.

Otros estudios de validación han encontrado una estructura unidimensional (Amini et al., 2019; Chipojola et al., 2022; Dennis, 2003; Iliadou et al., 2020; Llopis-Rabout-Coudray et al., 2011; McCarter-Spaulding & Dennis, 2010; Pavicic et al., 2012; Radwan et al., 2022; Zubaran & Foresti, 2013). Estas diferencias pueden ser explicadas por los métodos de extracción de factores, estimación de cargas y rotación elegidos, ya que usaron como método de extracción los autovalores, como método de estimación componentes principales (CP) y como método de rotación varimax (ortogonal). El análisis paralelo se recomienda sobre la regla de Kaiser (autovalores superiores a 1), así como el uso de estimadores robustos, pues el análisis de CP sobreestima la relación de los ítems en los factores, al no tener en cuenta el error de medición; como método de rotación tampoco se recomienda usar varimax (ortogonal), ya que supone que no hay relación entre las dimensiones del instrumento (Ledesma et al., 2018), pero en este caso sí la hay.

Los resultados de este estudio soportan en parte la evidencia respecto a la relación con otras variables, puesto que las relaciones entre las puntuaciones del BSES-SF y la Escala de Autoestima de Rosenberg resultaron ser estadísticamente significativas; mientras que en el caso de la Escala de Estrés Percibido fueron muy débiles, lo cual también sucedió en el estudio de Amini et al. (2019) realizado en Irán. Estos resultados sugieren que en la población colombiana un alta autoestima se asociaría con una mayor confianza en la capacidad de amamantar, pero no estaría relacionada con el nivel de estrés percibido.

Con respecto a las evidencias de validez sustentadas en la relación del constructo con otras variables, se encontraron resultados que soportan las diferencias en los niveles de autoeficacia en lactancia materna respecto a (a) el tipo de alimentación -puntuaciones significativamente mayores en mujeres que practican la lactancia exclusiva con leche humana- (Fan et al., 2022; Loke & Chan, 2013; Sumarni & Cahyati, 2022); (b) experiencia de partos previos -puntuaciones significativamente mayores en mujeres multíparas- (Ekström et al., 2003; Keemer, 2013); (c) experiencia anterior en lactancia materna -puntuaciones significativamente mayores en mujeres que habían lactado previamente a otros hijos- (Corby et al., 2021; Kingston et al., 2007b; Yang et al., 2016); y (d) tipo de parto -puntuaciones significativamente más altas en mujeres que tuvieron parto vaginal- (Amaechi & Ezenduka, 2022; Zarei et al., 2022). Estos resultados indican que el instrumento cuenta con indicadores de calidad para realizar una adecuada medición del constructo.

En otros estudios de validación de esta escala, también fueron realizadas otras comparaciones y se identificaron diferencias en el nivel de autoeficacia en lactancia materna en mujeres que alimentan con leche humana exclusivamente, en comparación con las madres que utilizan fórmulas lácteas, los cuales son consistentes con varios de los estudios de validación de esta escala (Basu et al., 2020; Creedy et al., 2003; Dai & Dennis, 2003; Husin et al., 2017; Pavicic et al., 2012; Petrozzi & Gagliardi, 2016; Wutke & Dennis, 2007). Lo mismo ocurre con los niveles mayores de autoeficacia en lactancia materna en mujeres multíparas, que se presenta de igual manera en el estudio de Wutke y Dennis (2007) realizado en Polonia, en el estudio de Oliver-Roig (2011) llevado a cabo en España, en el estudio de Pavicic et al. (2012) desarrollado en Croacia, el estudio de Husin et al. (2017) realizado en Malasya, el estudio de Basu et al. (2020) con población de la India, el estudio de Chipojola et al. (2022) con mujeres de Malawi, y el estudio de Radwan et al. (2022) llevado a cabo en los Emiratos Árabes Unidos, lo que puede indicar que el instrumento es capaz de detectar diferencias que cuentan con un sustento empírico en otras poblaciones.

Respecto a la experiencia en lactancia materna, los estudios de Polonia (Wutke & Dennis, 2007), Estados Unidos (McCarter-Spaulding & Dennis, 2010), España (Oliver-Roig et al., 2012), Croacia (Pavicic et al., 2012) y Emiratos Árabes (Radwan et al., 2022), también dan cuenta de una mayor autoeficacia en lactancia materna en las mujeres que habían amamantado previamente a sus hijos mayores. Finalmente, respecto al tipo de parto, la mayor autoeficacia en lactancia materna en mujeres que han experimentado partos por vía vaginal, también fue reportada en los estudios de Polonia (Wutke & Dennis, 2007), Turquía (Tokat et al., 2010) y Malawi (Chipojola et al., 2022).

Con respecto a otros factores sociodemográficos, estos no se asociaron con el resultado en las puntuaciones de la escala, por lo que la autoeficacia en lactancia materna no se relacionaría con la edad, el estado civil o el nivel educativo en la población de mujeres colombianas que participaron en el estudio. Estos resultados se corresponden con algunos de los estudios de validación previos como los realizados en Estados Unidos (McCarter-Spaulding & Dennis, 2010), España (Oliver-Roig et al., 2012), Irán (Amini et al., 2019), Malasya (Husin et al., 2017) e India (Basu et al., 2020). Sin embargo, dada la heterogeneidad de los resultados en los diferentes países en los que se ha validado la escala y en los estudios en los que se ha utilizado este cuestionario, es necesario continuar recopilando información sobre las variables sociodemográficas para comprender mejor sus posibles relaciones con la autoeficacia en lactancia materna (Petrozzi & Gagliardi, 2016; Wutke & Dennis, 2007; Zubaran et al., 2010).

Las limitaciones de este estudio se relacionaron con la forma de recolección de la información, pues dada la situación de pandemia durante el 2020 no fue posible obtener datos durante el momento posterior al nacimiento, por esta razón, se optó por la ubicación de posibles participantes a través del formato online mediante una encuesta, una estrategia de recolección de datos completamente diferente a cualquiera de las reportadas en estudios previos.

Aunque la situación de pandemia fue el origen de la recolección de datos online, esta estrategia se ha afianzado progresivamente como una herramienta útil, que permite la recopilación de datos de un gran número de individuos, con un mayor anonimato y un costo significativamente menor (Peer et al., 2017). A pesar de estas ventajas, también se han identificado algunas dificultades para muestrear a los participantes seleccionados y la variación de la confiabilidad de los instrumentos, en comparación a los métodos tradicionales de recopilación de datos (Lefever et al., 2007).

Ward et al. (2014) exploraron las diferencias potenciales entre la recopilación de datos en línea y presencial, en diferentes instrumentos utilizados en la investigación del ocio. Los resultados mostraron diferencias en tres de las seis escalas, aunque con un tamaño del efecto débil a leve (d = 0.16-0.20). En concordancia con otras investigaciones, estos autores sugieren la realización de estudios complementarios en los que se puedan realizar comparaciones entre instrumentos en línea y presencial, informando si estas diferencias pueden sesgar la interpretación de los resultados de las escalas (Lonsdale et al., 2006; Raat et al., 2007).

Adicionalmente, la difusión del enlace de acceso a la encuesta se realizó en páginas y comunidades de temas genéricos sobre crianza y alimentación infantil, pero también en grupos específicos de apoyo a la lactancia materna, por lo que es posible que una parte de las mujeres participantes se encontraran previamente motivadas a la práctica de la lactancia materna, lo cual puede implicar un sesgo en la población interesada en participar, este factor no fue controlado al momento de recolectar los datos para el estudio de validación de la escala.

De hecho, en el presente estudio la mayoría de las participantes reportó la lactancia materna exclusiva como dinámica de alimentación con sus bebés, lo que se explicaría dado este perfil de participantes, ya que los datos epidemiológicos contradicen este alto porcentaje de práctica de la lactancia materna exclusiva durante los primeros meses de vida. Tampoco fue posible hacer un seguimiento fiable que permitiera informar sobre el cambio en las dinámicas de alimentación y la autoeficacia en lactancia materna conforme la edad de los bebés aumentaba, esta valoración se reporta en diversos estudios de validación de la escala. En este sentido, será interesante recolectar información en formato presencial en condiciones similares a otros estudios de validación para comparar con los datos aquí reportados, y así tener una visión más amplia sobre el funcionamiento del BSES-SF en población colombiana.

Sin embargo, es indiscutible el valor y posibles usos de este instrumento. Ghazanfarpour et al. (2018) tras evaluar diferentes estudios que reportan sus propiedades psicométricas, lo describen como un instrumento útil en la detección de las madres que se encuentran en riesgo de abandonar la lactancia de sus hijos e hijas; así como en la identificación de variables personales y obstétricas que afectan la autoeficacia y la práctica de la lactancia materna a largo plazo.

En conclusión, las evidencias psicométricas reportadas apoyan la utilización de la Escala de Autoeficacia en Lactancia Materna BSES-SF en la población de mujeres colombianas, con el objetivo de evaluar la percepción sobre su capacidad de amamantar. De este modo, el cuestionario puede constituir una herramienta útil para la valoración de esta variable que ha demostrado ser relevante en el inicio y mantenimiento de la lactancia materna.