Introducción

Este artículo presenta un estudio de carácter cuali-cuantitativo acerca de la relevancia de renovar las prácticas académicas, sobre la base de la investigación formativa escalonada de modo trasversal a un plan curricular, teniendo en cuenta la responsabilidad social universitaria. Considerando que la educación enfocada a la formación holística unida a las prácticas académicas transversales y al plan curricular de cualquier disciplina, debe darse en forma paulatina y oportuna para la transferencia de conocimiento a la sociedad. El diálogo de saberes, unido a las ciencias socio-humanísticas, constituye una estrategia esencial para el desarrollo de la responsabilidad social universitaria y la posterior aplicación de los conocimientos teóricos de los estudiantes durante sus prácticas académicas. Éstas deben desarrollarse conforme a las necesidades prioritarias de las comunidades, entre ellas la formación profesional del farmacéutico con un enfoque de servicio social.

Hoy, la sociedad requiere de profesionales integrales con enfoque investigativo en el complejo contexto de las problemáticas socio-sanitarias; como es el caso del uso óptimo de medicamentos, el consumo abusivo de fármacos por prescripción (legal) y la automedicación. Este estudio se enfoca a una reflexión holística con aplicaciones tanto en el ámbito local como a escala global. Su punto de partida es la problemática de la formación teórica y práctica de estudiantes universitarios. Ésta se concibe así como una ruta para transferir y construir conocimiento con sensibilidad social universitaria orientada a las necesidades de la sociedad, más allá de los intereses económicos.

En general, la educación y la formación de disciplinas científicas como la del farmacéutico, se desarrollan con predominio del conocimiento teórico y escaso engranaje con las prácticas académicas de forma transversal al plan curricular. En este sentido, para que la formación farmacéutica tenga un impacto social en los tres ejes misionales universitarios (la docencia, la investigación y la extensión solidaria), se debe educar en la comprensión de las problemáticas sociales que tienen inferencia en la salud y el bienestar humanos, en relación con el uso de medicamentos y alimentos. Dicha educación es útil para explorar la situación nacional y analizarla a la luz de lo que ocurre a escala ibero-latinoamericana y global. Para ello, se requieren recursos humanos y voluntad política con miras a invertir en la educación con calidad y responsabilidad social. (Fitzgerald y Sousa, 2007; Decreto 3039, 2007; Universidad de Antioquia, 2005; 2006; 2009).

En aproximación a la perspectiva de algunos autores, el presente texto invita a la reflexión sobre tres puntos esenciales, con el propósito de contribuir a fortalecer la calidad de la educación superior en el campo de la farmacia (González y Grisales, 2014; Morin, 2001; Nussbaum, 2012; Tobón, Mejía y Gutiérrez, 2012; Vallaeys, 2014; Vallaeys y Álvarez, 2019). El primer punto se relaciona con la innovación de la educación y la formación, integrada a aprendizajes sensibles a problemáticas sociales. Esto plantea un desafío de formación para el desarrollo humano multidimensional, basado en las interrelaciones del ser, el saber y el hacer de los diversos ámbitos del conocimiento. Estos son relevantes para que los estudiantes, futuros profesionales, puedan establecer diálogos de saberes que les permitan la comprensión de las problemáticas sociales en consonancia con las comunidades.

El segundo punto se refiere a la formación de los estudiantes en ciudadanía, ya que estos deben concebirse a sí mismos como sujetos de derechos. Para lo cual, resulta importante el aprender mediante la práctica, reflexionando sobre las experiencias para proyectar el futuro. Ello, con la intención de que el egresado tenga conciencia acerca de la vulnerabilidad de las comunidades ubicadas en estratos socioeconómicos bajos de la sociedad; las cuales requieren de la transferencia de saberes que motive la innovación social.

El tercer punto se encuentra dirigido a incrementar la conciencia social sobre la necesidad de la educación y la formación integral de los estudiantes en capacidades y habilidades holísticas. En este orden de ideas, los elementos de las prácticas académicas se perciben como lecturas, escrituras y las oralidades (LEO). Éstos, son referentes de cómo mejorar y fortalecer la educación con calidad inclusiva en los ámbitos, locales, nacionales e, incluso, a escala global. La prácticas académicas con arreglo a las LEO, contribuyen a la formación holística desde el interior de la institución educativa (IE). En este sentido, se requiere avanzar en el complejo proceso de la enseñanza y el aprendizaje de forma tal que trascienda a la comprensión oportuna, efectiva y significativa de los fenómenos y problemáticas relacionadas con el uso de medicamentos. Por esta vía, se insiste en la necesidad de explicar a las comunidades un saber disciplinar desde la multidisciplinaridad y la multiculturalidad.

Formación integral, investigación formativa y Responsabilidad Social Universitaria

En el marco de la responsabilidad social universitaria, los tres puntos anteriores deben concebirse como orientadores básicos en la conformación de equipos intersectoriales, en su función de promover factores protectores de la salud y el bienestar humamos. En este caso, al estudiante y al profesional de ciencias farmacéuticas les corresponde transferir conocimiento a las comunidades en torno a la seguridad, la eficacia y el acceso a los medicamentos y afines. Estas acciones deberían darse desde la atención primaria en salud (APS), que propenda por el diseño y seguimiento de políticas públicas farmacéuticas enfocadas en la seguridad, la salud y el bienestar de las personas y las comunidades, especialmente en poblaciones vulnerables con difícil acceso territorial y socio-económico a servicios de salud de calidad.

En este sentido, este trabajo explora la percepción de los actores académicos sobre prácticas académicas tempranas; es decir, desde el primer semestre de formación fortalecer el rol de estudiantes y profesionales farmacéuticos en el diálogo de saberes con las ciencias biomédicas y las ciencias sociohumanísticas. A su vez, se plantea la hipótesis de la importancia de perfeccionar los conocimientos técnico-científicos, los principios y los valores que faciliten la relación pedagógica con las comunidades. Ello, con el propósito de trascender la formación meramente técnica. Se trata de educar más allá de la ciencia, dado que esta debe motivar otras interacciones dinámicas del ser humano, como son el conocimiento transdisciplinar y el enfoque multicultural, hacia la búsqueda de la transformación de la sociedad con equidad.

La formación integral se entiende desde los principios fundamentales del ser, el saber, el hacer, el tener y el trascender conocimiento para el desarrollo humano integral sostenible, diverso y equitativo que impacte positivamente al progreso de la sociedad a escala local y global. Por ejemplo, el rol del farmacéutico integral es aportar a resolver la necesidad de la sociedad de información clara, precisa y completa de los efectos terapéuticos y tóxicos simultáneos, por el uso legal (prescripción) e ilegal (automedicación) de medicamentos y afines. En este sentido, resulta fundamental formar holísticamente al equipo intersectorial sobre la conveniencia y los inconvenientes del uso de fármacos comúnmente utilizados para el dolor, la falta de sueño, la ansiedad y las infecciones; que en muchas ocasiones se consumen sin un diagnóstico definido; es decir, sin definir facultativamente su necesidad terapéutica.

Por estas razones la educación comunicativa [y dialéctica] hacia la comprensión permanente de la sociedad, debería ser una construcción conceptual en diálogo de saberes de un modelo educativo, que conciba la promoción de la salud y la vida a través de acciones y procedimientos pedagógicos con aprendizajes oportunos y efectivos en la sociedad. Así, estos podrían unir la teoría farmacéutica a las ciencias socio-humanísticas para comprender las subjetividades y las realidades sociales.

El fin común debe ser la educación de las comunidades más necesitadas en equipo académico colaborativo, desde la realidad del sujeto social; como parte del proceso complejo de la enseñanza y aprendizaje significativo. Este acerca al ciudadano a comprender el proceso complejo de la salud y la enfermedad, de acuerdo con las normas vigentes locales y las directrices internacionales (Fitzgerald y Sousa, 2007; Decreto 2566, 2003; Decreto 2200, 2005; Ley 212 de 1995, Resolución 1964, 2006; WHO, 1998; 2011).

Este ejercicio académico plantea un referente que convoca al raciocinio de la necesidad de una formación integral de los estudiantes y los profesionales farmacéuticos en el saber-hacer del deber ser oportuno, efectivo y significativo en lo cotidiano. Esto requiere tanto de una visión holística de las problemáticas relacionadas con los medicamentos, como de una valoración de saberes diversos desde la pedagogía social. En esta vía resulta importante implementar prácticas académicas escalonadas y transversales a todo el programa académico; lo cual, implica el desarrollo de la investigación formativa temprana, desde un enfoque integrador con el contexto social, cultural y ambiental de las comunidades.

Para propender por el equipo intersectorial en el que los estudiantes adquieran habilidades y capacidades comunicativas holísticas sistemáticas y puedan interactuar con otros profesionales y la sociedad desde los diferentes campos del conocimiento, se requiere de la aplicación de estrategias pedagógicas sensibles a las problemáticas comunitarias. Así, en las prácticas académicas con la comunidad es donde se deben buscar soluciones alternativas factibles, mediante el trabajo en equipo. Asimismo, se requiere considerar las causas de los problemas relacionados con las necesidades básicas humanas, garantizar la seguridad, la eficacia, el costo y el acceso a los medicamentos (y afines); sin alterar el equilibrio ambiental (Aguas, De Miguel, Fernández, 2004; Berrouet, 2008; Cortina, 2000; Elliot, 2000; Fajardo, Baena, Alcaide, Martínez, Faus, Martínez, 2005; Gayol, Montenegro, Tarrés, D>Ottavio, 2008; Nussbaum, 2012).

Aunque los planteamientos de esta investigación son el resultado de una indagación desde el ámbito local, es posible extender su aplicación al ámbito global. La construcción intersectorial y la consolidación de una estructura académica y administrativa que dé cabida a la formación en el campo de las ciencias farmacéuticas, deben ser pensadas desde la interacción entre lo local y lo global. La apropiación de la importancia de transferir y compartir aprendizajes de un currículo a otro y, de éstos a la sociedad, a través de las prácticas académicas escalonadas y transversales, puede ser posible mediante la construcción de espacios académicos de discusión. Éstos permiten el desarrollo de una cultura de la investigación formativa temprana con las comunidades, a partir de la construcción de conocimientos compartidos.

En esta perspectiva, el estudio planteó la revisión documental por medio de los siguientes interrogantes: ¿Cuál es el impacto de las prácticas académicas en la formación integral con responsabilidad social? ¿Cómo ayudan las prácticas académicas al cumplimiento de la función social? ¿Cuáles deben ser los lugares adecuados para el desarrollo de las prácticas académicas? ¿Cuáles deben ser los tipos de prácticas? ¿Cuál es el objeto de estudio de las ciencias farmacéuticas? ¿Cómo se relacionan los actores académicos de las prácticas con el objeto de estudio? ¿Cuáles son las categorías conceptuales del objeto de estudio? ¿Cuáles son las modalidades más pertinentes de prácticas académicas? (Fitzgerald y Sousa, 2007; Isaza, Henao, Gómez, 2005; Universidad de Antioquia, 2005; 2006; 2009; Vallaeys, 2014; Vallaeys y Álvarez, 2019).

Plantear estos interrogantes tiene como propósito desarrollar una reflexión en torno al proceso de armonización curricular en el ámbito nacional e internacional, que acerque los postulados teóricos disciplinares a la práctica académica de los estudiantes, en el marco de la realidad social. En este sentido, los actores académicos involucrados deben aunar esfuerzos para que la educación cognitiva fomente la investigación formativa y la divulgación de la responsabilidad social, desde el objeto de estudio de las ciencias farmacéuticas; lo cual requiere de procesos democráticos integrales vinculados con cada contexto social, bajo la noción de dialogo de saberes. Esto, en el cumplimiento de la responsabilidad social de educar y formar a los estudiantes en la ética de una cultura comunicativa, con proyección comunitaria. (Fitzgerald y Sousa, 2007; Decreto 3039, 2007; San Sebastián y Rasanathan, 2006; Uranga, 2012; Vallaeys, 2014 ; Vallaeys y Álvarez, 2019; Wainberg, 2005).

Actualmente, la educación disciplinar transita hacia modelos multidimensionales y multiculturales, en torno a los componentes de un sistema educativo desde la práctica de las LEO para promover la educación y la atención integral en salud (con acceso rápido, sostenible y equitativo). En este contexto, los profesionales de la educación, las ciencias biomédicas y las ciencias sociohumanísticas tienen una responsabilidad social de aunar esfuerzos para educar en el autocuidado y el autocontrol en el marco de la conservación ambiental. Por ende, se debe considerar la interacción de variables psico-sociales (VPS) entendidas como factores de riesgo (FR) de origen multidimensional y multicultural, entre ellas el uso irracional de los fármacos. Lo cual constituye un problema crítico de salud pública (SP). En este sentido, las prácticas académicas con enfoque social deben encaminarse a la intervención psicoeducativa de los problemas de SP, para lo cual se requiere de la comunicación, acorde con las directrices de la OPS/OMS, 2013; Wiedenmayer, 2006.

Este reto es una oportunidad para educar y formar en una ciudadanía, centrada en el ser humano como sujeto de derechos. Afrontar dicho desafío requiere de la reorientación integradora de una cultura comunicativa al interior de cada saber con un enfoque transdisciplinario. Así, se aportaría al desarrollo de prácticas académicas con sentido solidario. En tal contexto, los estudiantes deben ser conocedores de las realidades sociales. Por ejemplo, deben indagar acerca de las necesidades sentidas y expresadas por las comunidades que puedan ser utilizadas como importantes insumos para el diseño de políticas farmacéuticas orientadas a preservar la seguridad, el bienestar y la salud en los ámbitos hospitalarios, industriales o comunitarios.

El fin común de todos los actores involucrados en la formación de los estudiantes debe ser el ejercicio de su quehacer con responsabilidad social, enfocada en las necesidades insatisfechas de las comunidades. Para tal efecto, se requiere de una educación interdisciplinaria que propenda por el fomento del transdisciplinaria, el autocontrol, el uso óptimo de los fármacos, sin detrimento de los ecosistemas. Se trata de superar las visiones académicas mecanicistas y parcelarias que impiden una comprensión holística de las problemáticas relacionadas con el consumo de medicamentos y lograr interpretaciones que acerquen al sujeto que aprende a la complejidad de la realidad social y lo encaminen a plantear estrategias de intervención integrales. (González y Grisales, 2014; Morin, 2001; Nussbaum, 2012; Vallaeys, 2014 2012; Vallaeys y Álvarez, 2019).

La visión futurista desde la cimentación de una cultura comunicativa integral, requiere de la psicoeducación y la formación holística con respecto al objeto de estudio de las ciencias farmacéuticas en dialogo de saberes con proyección social. Lo anterior, para capacitar en habilidades a estudiantes y profesionales en la transferencia de saberes, prácticas y valores en diversos escenarios del quehacer cotidiano académico y profesional, como es la práctica comunitaria dirigida por la investigación acción participación (IAP), con el propósito de fomentar el desarrollo de una cultura investigativa formativa temprana. Es decir, aprendiendo haciendo desde la pedagogía social.

En esta perspectiva, este artículo analiza la necesidad de mejorar la educación y la formación farmacéutica de manera holística, como una herramienta esencial que permita la gestión para fortalecer el servicio social mediante acciones y procedimientos comunicativos cognitivos. Este modelo se concibe como potenciador de estrategias pedagógicas integradoras para vincular al estudiante a la interacción transdisciplinar y multicultural al servicio de la sociedad. Esto demanda apoyo y acompañamiento de los responsables directos de la educación, la salud y las políticas públicas, en la búsqueda conjunta de alternativas comunicativas psicopedagógicas que promuevan la dignidad, la vida y la innovación social (Fitzgerald y Sousa, 2007; Tobón et al., 200I; Ministerio de Educación Nacional -MEN-,2006; Berrouet, 2008; OPS/OMS, 2013; Pellicer, 2016).

Metodología mixta de investigación

Se trata de una investigación mixta con aplicación de instrumentos de recolección de información cuantitativos y cualitativos, bajo un enfoque hermenéutico transversal. Para el análisis de la información se utilizó la triangulación metodológica. De acuerdo con Denzin (I990), la triangulación es "la aplicación y combinación de varias metodologías de la investigación en el estudio de un mismo fenómeno." En la presente investigación se aplicaron dos instrumentos de recolección de información (grupo focal y encuesta) para contrastar los resultados y analizar sus coincidencias y diferencias. Lo anterior se enfoca en la premisa de que el análisis conjunto con ambos instrumentos facilita la comprensión del fenómeno.

El grupo focal fue conformado con tutores internos, tutores externos, profesores del Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia y estudiantes de las prácticas académicas. El grupo focal se orientó por la valoración de las opiniones de los participantes, en articulación con el interrogante acerca del objeto de estudio de las ciencias farmacéuticas y con los contenidos teóricos de cada asignatura del programa en el contexto de las realidades locales, nacionales y globales.

En el grupo focal se plantearon las siguientes preguntas a los participantes: ¿Cómo cree usted que se facilita el desarrollo del practicante integral? ¿Cuáles cree que son las dificultades para el desarrollo de las prácticas académicas? ¿Qué logros considera se han alcanzado en las prácticas profesionales que ha asesorado? ¿Qué oportunidades cree que se tienen en el desarrollo de las prácticas profesionales? Qué retos cree que se plantean a futuro para las prácticas profesionales? (Como indica Wilkinson (2004, p. 177). De las preguntas abiertas, se identificaron cuatro categorías analíticas: a) fortalezas, b) logros, c) oportunidades y, d) retos de las prácticas académicas, según el tipo de actor académico. En aproximación a Bonilla et al., I997; Hammersley et al., 200I. La información textual obtenida se analizó utilizando el software Atlas-ti, Versión 5.0; cuyo proceso consistió en la transcripción de las respuestas de los participantes en los grupos focales, preparación de documentos primarios, creación de la unidad hermenéutica, extracción de citas y creación de familias de códigos, que dieron lugar a las categorías analíticas.

La interpretación de los hallazgos se apoyó en el soporte teórico de esferas innovadoras de la responsabilidad social de la educación con calidad integral, orientada por: a) centrarse en la población utilizando información demográfica y epidemiológica; b) el reto máximo de identificar necesidades prioritarias de la sociedad, en el cuidado de poblaciones vulnerables; c) garantizar una formación integral que haga énfasis en la farmacoseguridad para la prevención de la prescripción y la automedicación irracional; el seguimiento farmacoterapéutico y de la vigilancia farmacológica. Los cuales representan aspectos relevantes en el proceso complejo de la enseñanza y el aprendizaje práctico, en relación con la salud y la enfermedad, todos ellos señalados por la OMS (2006).

La encuesta se aplicó a una muestra estadísticamente representativa de 330 estudiantes, del primero al décimo semestre de una población de 837 estudiantes del Programa de Química Farmacéutica de la Universidad de Antioquia-Colombia; con un error de 5%, una confianza de 1,96% y una varianza de la población del 3%. Los estudiantes encuestados fueron contactados durante el desarrollo de los cursos, con previa autorización de los docentes. Antes de la aplicación de la encuesta, cada estudiante leyó y firmó el consentimiento informado, donde se explican los propósitos, la metodología y los riesgos del estudio; el cual fue catalogado como una investigación sin riesgo. Observar la Figura 1.

Fuente: Datos de la investigación.

Figura 1 Distribución de la población y la muestra de estudiantes encuestados en semestre en formación.

Para la valoración del conocimiento y actitud de las prácticas se usó la escala tipo Likert (1932), ver la Tabla 1.

Tabla 1 Escala de valoración sobre la satisfacción de los estudiantes con respecto a las prácticas académicas

Fuente: Elaboración de los autores.

Las variables dependientes de la encuesta fueron: la importancia de la práctica académica, preferencia por sitios de prácticas, responsabilidad social universitaria y necesidad de adquirir capacidades y habilidades. Las variables independientes fueron: edad, sexo, nivel de semestre y conocimiento de las asignaturas.

Los resultados de un primer análisis estadístico se polarizaron. Es decir, se reagruparon mediante la construcción de una variable emergente denominada "Práctica". A esta le fue asignada una escala de valores de 5 a 25. Los valores entre 1 y 3 se recodificaron como "estudiante que no se siente satisfecho con las prácticas académicas". Los valores de 4 a 5 se recodificaron como estudiante que se siente satisfecho con las prácticas académicas. El análisis de los datos cuantitativos de esta variable nueva denominada "Práctica", utilizó la estadística descriptiva básica con el programa de Programa Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS), versión 22, 20I2, para cada una de las tres preguntas, obteniéndose las distribuciones porcentuales de los datos polarizados.

Resultados y discusión

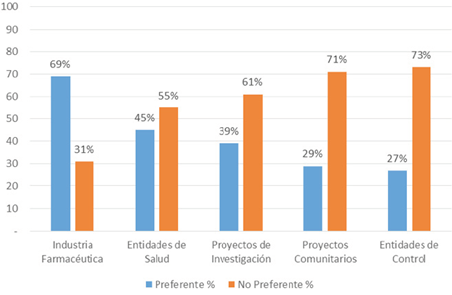

La indagación cualitativa se trianguló con los resultados cuantitativos y se estableció una asociación entre las variables dependientes e independientes más notables para cada pregunta dirigida a los estudiantes sobre sus preferencias e intereses de formación en las prácticas académicas, su asociación con el objeto de estudio y el contenido teórico de las asignaturas. Los sitios de práctica con mayor predilección de los estudiantes se enfocan en la industria farmacéutica (69%), observar la Figura 2. Esta preferencia fue explorada en los grupos focales, donde los estudiantes opinaron que ello se debe a que en la industria pueden obtener un trabajo mejor remunerado que en otros espacios de desarrollo profesional como los entornos comunitarios o investigativos. Esta actitud, no es conveniente para la formación integral, ya que las prácticas académicas en los espacios industriales, prevalece la capacitación técnica y la obediencia; mientras que se desarrolla poco el pensamiento crítico. Esto se entiende como una orientación funcionalista para la empresa, pero contribuye poco a la formación profesional integral del acueducto. Otro resultado importante es la escasa preferencia de los estudiantes por realizar sus prácticas en entidades de vigilancia y control de la calidad de los medicamentos, ya que solo el 27% de ellos estarían interesados a realizar sus prácticas en dichas entidades. Al indagar sobre esta situación en los grupos focales pudo establecerse un notable desinterés pos parte de los estudiantes en asuntos referentes a la salud pública como la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad por medio de la educación farmacéutica. Lo cual, resulta a su vez coherente con el desinterés de realizar las prácticas en proyectos con las comunidades. El 7I% no se encuentra interesado en el trabajo comunitario.

Elaboración a partir de los datos de la investigación.

Figura 2 Porcentaje de preferencia de estudiantes frente a las prácticas académicas investigación.

La Figura 2, indica que los estudiantes prefieren hacer su práctica en la industria farmacéutica; no les gusta realizar prácticas en entidades de salud o estatales de control de medicamentos y afines; tampoco en proyectos de investigación o con la comunidad. Durante los grupos focales, también pudo establecerse que, en opinión de los estudiantes, no es valorado alcanzar destrezas en la promoción de la salud, el uso óptimo de los medicamentos, ni en políticas farmacéuticas beneficiosas para las comunidades. Este hallazgo resulta importante debido a que revela la necesidad de implementar reformas curriculares que permitan a los estudiantes apropiarse de la importancia de una educación integral. Esta reforma curricular, basada en una formación integral, tendría como ventajas que el profesional farmacéutico comprenda la magnitud de las repercusiones de su objeto de estudio y el desarrollo de habilidades para el trabajo intersectorial de carácter transdisciplinar multicultural.

Este análisis, resultado de las discusiones en los grupos focales, evidencia el desafío y la oportunidad de socializar el objeto de estudio y el plan curricular desde la inducción a la vida universitaria, haciendo énfasis en la cohesión entre teoría-práctica en torno a la responsabilidad social universitaria. Así, la formación integral de los perfiles diversos de las prácticas académicas en varios contextos (industrial, clínico, investigativo, comunitario y normativo) debe articularse con las experiencias de formación de diversas universidades a escala nacional e internacional.

En este sentido, las prácticas académicas deberían promover el desarrollo de cultura en investigación formativa, entendida como la define el Ministerio de Educación de Colombia: "la formación de estudiantes para comprender y adelantar investigación científica (estrategia de aprendizaje por descubrimiento y construcción); a la formación, estructuración o refinamiento de proyectos de investigación; a la formación o transformación positiva de un programa o práctica durante su realización." La investigación formativa debe darse de forma temprana para completar la formación profesional en principios y valores éticos con enfoque social; en acercamiento interdisciplinario y conforme a las normas vigentes (González y Grisales, 2014; Elliot, 2000; AACP, 1999; EPSA and IPSF, 1999; WHO technical report series no. 961, 2011; Gayol, Montenegro, Tarrés, D>Ottavio, 2008; Ley 212, 1995; MEN, 2006; Ministerio de Protección Social -MPS-, 2005; 2007; Cortina, 2000).

Asimismo, se requiere desarrollar al interior de la comunidad académica la cultura investigativa, integrando el desempeño en los ejes misionales de la Universidad: la docencia, la investigación y las actividades de extensión solidaria. Este ejercicio académico, máxime en el laboratorio comunitario, permite conocer diversas percepciones, discursos, valores, sentidos y significados de todos los actores sociales y académicos involucrados en las prácticas. Para lo cual es relevante instruir y desarrollar instrumentos metodológicos de comunicación social que exploren cómo crear capacidades y habilidades en los estudiantes y profesionales para la construcción de los principios y valores de la formación integral en el ser, el saber, el hacer, el tener, el servir y el transcender, en el sentido de fortalecer la solidaridad en el marco de la responsabilidad social universitaria. La primacía de la obsesión por la eficiencia en la formación académica está dejando atrás la valoración por la formación ética en un contexto de desarrollo económico cada vez más globalizado. Parece existir una expresa necesidad de conocer más a fondo el discurso curricular, el cual puede estar, de manera explícita u oculta, orientando a los profesionales en formación hacia una predilección por esferas laborales de carácter productivo, globalista y monetizado, mientras el discurso por su trabajo en el ámbito social, comunitario y estatal se denota como improductivo, marginal y de poco valor.

En dicho contexto, en la Figura 3 se revelan los intereses de formación expresados por los estudiantes. Su mayor interés se centra en la investigación formativa, aunque solo alcanza el 46%. El resto de los intereses de los estudiantes con respecto a su formación mediante las prácticas académicas se distribuyó de la siguiente forma: el 43% dijo estar interesado en la formación para la promoción de la salud; el 31% en formación para la implementación de políticas farmacéuticas y solo el 24% se encuentra interesado en la capacitación para la educación comunitaria. Estos resultados de la encuesta fueron discutidos en los grupos focales, en donde emergió y se discutió la idea de prácticas académicas trasversales al currículo.

Fuente: Elaboración a partir de la investigación.

Figura 3 Porcentaje de intereses de formación en las prácticas académicas.

La Figura 3, permite inferir la necesidad de la creación y estructuración de otro organigrama de gestión integral para desarrollar las prácticas académicas transversales al currículo, aquellas que contribuyan de forma real y significativa a la formación académica integral del educando y al desarrollo de la formación ciudadana. Así se ayudaría a resolver las necesidades de las comunidades más vulnerables para que estas adquieran capacidades y habilidades que les permita ser protagonistas de su progreso hacia la innovación social, esta como el resultado de la integración y el acercamiento del saber académico con los conocimientos de las comunidades; aportando juntos al desarrollo territorial en virtud de la responsabilidad social universitaria (Quirino, Del Muro, Noguez, Macin, 2000; Morin, 2001; Isaza, et al, 2005; Lerbet y Angel, 2006; Jaramillo, 2007; Nussbaum, 2012; Pellicer, et al. 2016; Vallaeys, 2014; Vallaeys y Álvarez, 2019).

En el marco de la anterior orientación, las discusiones en los grupos focales sugieren la reflexión holística con respecto a la gestión académica-administrativa en términos de los siguientes interrogantes: ¿Cómo realizar una reforma curricular que acerque los procesos metodológicos a las prácticas académicas con enfoque social? ¿Cómo movilizar la comunidad académica para que se comprometa y participe con la responsabilidad social universitaria? ¿Cómo articular los intereses de la formación integral con los intereses de las comunidades y la industria farmacéutica? Las incógnitas halladas pueden ser compatibles con una falta de desarrollo de cultura investigativa formativa temprana con las comunidades.

El análisis de los testimonios expresados en los grupos focales, también evidenció una formación integral transversal deficiente del plan de estudios actual. Dicha situación, expresa una contradicción con el Plan de Desarrollo de la Universidad de Antioquia 2016-2021, donde se plantea una universidad humanista, investigativa e innovadora. Razón por la cual, es importante fortalecer los campos de prácticas en investigación desde un enfoque social. Asimismo, a pesar de que en la encuesta el 46% de los estudiantes señaló como importante la investigación formativa, los participantes de los grupos focales, expresaron desconocimiento sobre cómo les gustaría que se implementara la investigación formativa temprana que ayude a resolver problemáticas de interés prioritario de las comunidades y de la salud pública. De ahí el reto de los actores académicos para crear responsabilidad y conocimiento social integrando a los ejes misionales universitarios: docencia, investigación y extensión solidaria, sobre la base del saber hacer y en el deber ser oportuno, efectivo y significativo, para ayudar la comunidad a procesar las necesidades prioritarias de (García y Uribe, 2006; González y Grisales, 2014; Lerbet y Angel, 2006; Pérez, 2014; Tobón y López, 2009; Tobón, Gómez y Salamanca, 2001; Toro y Rodríguez, 2001; Vallaeys, 2014; Vallaeys y Álvarez, 2019).

Por las razones expuestas, se propone la creación de una estructura de prácticas académicas integrales e intersectorial, desde el desarrollo de una cultura investigativa temprana y escalonada desde el aula en cada asignatura. Ello, en acercamiento a lo que plantea Jaramillo (2007):

Si se opta institucionalmente por el desarrollo de una cultura de la investigación formativa, superando el mero interés de presentar una imagen de adopción de terminologías predominantes en el lenguaje académico y educativo, se debe comenzar por establecer políticas, definir un sistema y estructurar el organigrama administrativo-logístico-jurídico destinado a dicho proceso.

En esta perspectiva, se requiere crear una estructura académica, administrativa y jurídica de prácticas académicas integradoras, como se propone en la Figura 4.

Fuente: Elaboración de los autores.

Figura 4 Perfil de la creación de una estructura académica transversal a un plan curricular

Las prácticas académicas integradoras deben hacer parte del plan curricular, considerando tanto el ámbito interno como el ámbito externo. El primero se refiere a la interacción de los diversos actores académicos que generan las directrices de las prácticas académicas; los cuales, deben estar en continua deliberación acerca del desarrollo de las prácticas y, asimismo; hacer control, seguimiento y evaluación del impacto social de dichas prácticas. El ámbito externo, se refiere a los espacios en donde tienen lugar las prácticas académicas; es decir, la industria farmacéutica, las entidades de salud, las entidades de vigilancia y la comunidad. De otro lado, se subraya la importancia de que las decisiones intersectoriales deben estar guiadas por el aporte de los actores académicos, en el marco de la responsabilidad social universitaria.

Al respecto, Vallaeys (2012; 2019) sostiene que la responsabilidad social universitaria es:

una política de gestión de impactos (...) basada en la medición y el diagnóstico permanente de todos los procesos de la organización, (...) que busca la mejora continua de todos los productos e impactos de la organización, (…) para la mayor satisfacción posible de todas las partes interesadas y afectadas por la existencia de la organización, (...) asociándose, dialogando y creando sinergia entre todos los actores necesarios para lograr el mayor impacto social posible.

En este sentido, se enfatiza que las relaciones de los actores académicos con los contextos de las prácticas parten de la formación del sujeto pero se proyectan al ámbito social. Al respecto, Morin (2001), resalta la necesidad de enseñar la interrelación estrecha en la triada entre los componentes: individuo -sociedad- especie, en la que emerge la conciencia humana, mediante "el desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y del sentido de pertenencia a la especie humana."

El análisis de este estudio resuelve parcialmente las preguntas de la investigación, pero plantea otros interrogantes emergentes: ¿Cómo se deben diseñar los contenidos de las prácticas académicas que contribuyan a resolver problemas sociales de manera innovadora, crítica, reflexiva y asertiva? ¿Cuáles deben ser los tipos de convenios adecuados para realizar las prácticas académicas? ¿Cómo están vinculadas las normas locales con las normas nacionales para realizar prácticas académicas que apoyen a la responsabilidad social universitaria?

La respuesta a estos interrogantes emergentes, se podría definir a través de la creación de una política universitaria de la re-estructuración académica, administrativa y jurídica de prácticas académicas integradoras, centrada en la formación integral del educando y unida al objeto de estudio de cada unidad académica. Dicha re-estructuración requiere considerar el desarrollo temprano de la cultura de observar y explorar; lo cual, implica el diseño, la formulación y el desarrollo de planes, programas y proyectos técnico-científicos intersectoriales; conexos a procesos pedagógicos flexibles que integren y apliquen saberes teórico-prácticos contextualizados en el plan curricular.

Esta visión amplia implica más consciencia para los actores pedagógicos y de diseño de políticas educativas para desplegar una gestión integral de lo académico, administrativo y jurídico que vaya acorde al contexto específico de prácticas académicas integradoras de forma escalonada y en grados de complejidad. De esta forma, se plantea un desafío y una oportunidad para la educación con enfoque integral. Dicha gestión, remite a la reflexión acerca de cómo articular y coordinar los procesos complejos formativos disciplinares a la investigación formativa temprana, en concordancia con la solución de las necesidades de las comunidades más vulnerables en donde hayan ejercido algún impacto profesional de la salud, y en especial profesionales de farmacia.

Finalmente, en acercamiento a la opinión de los autores consultados, centrada en la responsabilidad social universitaria, esta debe entenderse desde los valores y los ejes misionales de la docencia, la investigación y la extensión solidaria, con proyección no sólo empresarial, sino también social. Desde tal enfoque, se entiende al estudiante como un ser humano sujeto de derechos; un ciudadano, cuya formación política resulta fundamental para el ejercicio formativo de las prácticas académicas, dado que estas constituyen el primer acercamiento del futuro profesional con la realidad social, económica, cultural y política, en especial las políticas farmacéuticas del país y globales.

Conclusión

Este estudio evidencia que los estudiantes le conceden poca importancia a las prácticas con la comunidad, en la investigación y en las políticas públicas. Esta situación pone de relieve tres retos principales. El primero de ellos, es la necesaria evolución que deben tener las prácticas académicas en cuanto al fomento en los estudiantes de capacidades y habilidades para comunicar ideas que conduzcan al desarrollo social. El segundo reto se refiere a reorientar las prácticas hacia el logro de una mayor autonomía y flexibilidad en la investigación formativa temprana. El tercer reto, tiene que ver con crear conciencia en la comunidad académica de la necesidad de debatir en torno a la definición del objeto de estudio disciplinar de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de forma multidimensional, este es la directriz fundamental de la formación integral curricular y la responsabilidad social universitaria.

Los estudiantes requieren ser educados holísticamente; lo cual, está relacionado con el desarrollo de interpretaciones de las problemáticas sociales que intervienen en la salud y el bienestar de las comunidades. De esta forma, se logrará transferir saberes a poblaciones vulnerables. La comprensión de estas problemáticas, aunada a la transferencia de conocimiento, hacia la promoción de la innovación social, resulta fundamental para el desarrollo y el logro de la responsabilidad social universitaria, en el marco de las prácticas académicas. En este sentido, la relación entre teoría y práctica debe girar en torno a la reflexión crítica de las causas de las condiciones socioeconómicas, ambientales e, incluso, políticas que configuran la realidad de las poblaciones vulnerables.

El paradigma de la investigación formativa temprana desde cada asignatura con enfoque integral, demanda gestión académica-administrativa-jurídica proactiva en la que participen tanto la comunidad académica como los actores externos a ella. Dicha gestión tiene el reto de hacer convenios que permitan las condiciones adecuadas para el desarrollo de un ambiente práctico formativo del educando, guiado por talento humano idóneo, donde se le promueva procesos de flujo de las prácticas con proyección social. Se trata de asumir el desafío y la oportunidad de la responsabilidad social universitaria de mejorar y fortalecer la calidad de la educación-formativa desde las prácticas académicas transversales al plan curricular. Este reto se puede lograr mediante la búsqueda simultánea de la satisfacción de las necesidades formativas del educando y de la contribución de la Universidad a la solución de las problemáticas de salud y bienestar de las comunidades.