Introducción

La evidencia empírica sobre la seguridad humana, basada en las experiencias de países de Asia Meridional como Afganistán, de Asia Oriental como Taiwán, así como países de la Europa balcánica como Serbia y Kosovo, e incluso naciones latinoamericanas como México, Paraguay, Brasil, Chile o Argentina, coincide con lo que territorios africanos como Libia, Namibia y Cabo Verde han experimentado al integrar a las Fuerzas Armadas en la aplicación de este concepto. Se sabe que las sociedades, especialmente los grupos vulnerables, no han recibido una respuesta estatal contundente a sus necesidades esenciales, pues esto no se logra únicamente con la intervención de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, las tareas de planificación, preparación, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones de promoción humana desde el ámbito militar han mostrado ser eficaces en la protección de las tres dimensiones de libertad que la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1994) identifica como fundamentales para garantizar el desarrollo y la calidad humana.

En este sentido, se requiere algo más que solo las capacidades de Acción Integral, la interoperabilidad y la unidad para alcanzar la seguridad humana. De acuerdo con Chomsky (2002), diversas experiencias en diferentes países han mostrado la necesidad de incorporar múltiples factores institucionales para reducir los riesgos que amenazan a la sociedad civil, como la exclusión económica, la violencia estructural y la carencia de oportunidades educativas que aporten a la formación ciudadana. En este contexto, resulta esencial profundizar en la comprensión del concepto de seguridad humana y su conexión intrínseca con las políticas dirigidas a fomentar ciudadanías libres dentro de un Estado de bienestar y en el marco de la seguridad nacional.

La seguridad humana se aleja de una concepción tradicional centrada exclusivamente en la defensa militar. En lugar de ello, adopta una perspectiva más amplia que incorpora la protección de los derechos individuales, la mitigación de riesgos humanos y la promoción del bienestar social. En un Estado de bienestar, estas políticas buscan garantizar no solo la seguridad física, sino también la seguridad económica, alimentaria, sanitaria y ambiental de la ciudadanía. Sin embargo, esta relación se muestra como un reto complejo de abordar en el contexto mundial, especialmente ante las crisis de inseguridad que suscitan dudas sobre la conexión directa de la seguridad con el bienestar integral propiciado por el desarrollo humano.

Así, este artículo analiza la compleja temática de la seguridad humana en relación con la gestión de las FF. AA. en diversos contextos nacionales e internacionales. Comienza por destacar la evidencia empírica de cómo diferentes países, desde América Latina hasta Asia y África, han enfrentado desafíos similares en la protección de grupos vulnerables de población. Luego se resalta la importancia de establecer estrategias complementarias para abordar el tema de la seguridad, que incluyan la intervención militar para abordar las necesidades esenciales de la sociedad y factores institucionales y políticas que promuevan el bienestar de la ciudadanía y la seguridad nacional.

Posteriormente, se plantea la conexión entre el concepto de seguridad humana y las políticas orientadas al bienestar y desarrollo humano. Se reconoce que esta conexión es compleja en el contexto global, especialmente cuando las crisis de inseguridad generan dudas sobre la asociación con el desarrollo humano como su causa. A continuación, se destaca la complejidad adicional de abordar la violencia urbana y rural desde la defensa en el ámbito latinoamericano.

Finalmente, se plantea una pregunta clave: ¿Cómo pueden salvaguardarse las libertades adscritas a la seguridad humana desde las FF. AA., cuando estas deben obedecer a las instituciones del Estado social de derecho y su política integral? Para responder esto, se hace una revisión narrativa de la literatura, que enfatiza la necesidad de un enfoque integral y colaborativo que considere estrategias y enfoques en diferentes contextos internacionales, así como las particularidades y desafíos específicos de cada país. Además, se señala la importancia de que esta responsabilidad no recaiga exclusivamente en una institución militar, sino que sea parte de una política estatal integral que aborde las vulnerabilidades en la seguridad ciudadana y la convivencia social.

Marco teórico

El análisis teórico parte de la propuesta de Newman (2010) acerca de la seguridad desde una perspectiva crítica, argumentando que, aunque desde el ámbito militar es posible salvaguardar todas las libertades vinculadas a la seguridad humana (SH), en la práctica, la protección de estas libertades en cualquier Estado social de derecho debe ser resultado de una política integral estatal y no recaer exclusivamente en una sola institución, como la militar. Esto implica que la responsabilidad de la política social, la gestión de los índices de condiciones de vida y bienestar básico no recaen en esta institución, pese a que su misión sí es reducir o eliminar las vulnerabilidades, protegiendo la integridad de la ciudadanía en el marco de la convivencia social.

Al respecto, con la introducción del concepto de SH, se ha generado un debate sobre la necesidad de proteger no solo los aspectos territoriales, sino también todas las vulnerabilidades que afectan a los seres humanos dadas sus necesidades individuales (Rojas & Goucha, 2002). A esto se suma el hecho de que la seguridad ha desafiado la dinámica del sistema internacional después de la Guerra Fría (Buzan & Weaver, 2003).

Por tanto, es crucial ampliar la comprensión de la seguridad más allá de su enfoque tradicional territorial, tomando en cuenta todas las facetas de la vulnerabilidad humana, como la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos, la violencia, los desastres naturales y otros riesgos. Esto implica abordar las causas subyacentes que afectan la SH y encontrar soluciones integrales que protejan y promuevan el bienestar de las personas. La SH incluye aspectos como la seguridad alimentaria, la salud, la educación, los derechos humanos y la protección del medio ambiente, y no se limita únicamente a la seguridad física y militar. Asimismo, el fortalecimiento de las instituciones, la promoción de la cooperación internacional y la lucha contra las desigualdades sociales y económicas son objetivos necesarios para lograr un enfoque efectivo de SH.

Los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por la ONU en la Agenda 2030 respaldan la SH y brindan un marco universal para trabajar con los Estados en la búsqueda de su cumplimiento. El paradigma de desarrollo humano y sostenible establecido por la ONU ha fortalecido la importancia de esta concepción en los planes de desarrollo gubernamentales. En el ámbito de la defensa, esta perspectiva se ha convertido en un enfoque para gestionar situaciones que promuevan la reducción de riesgos e incertidumbres tanto en áreas rurales como urbanas, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población.

Más allá de esto, la noción de SH ha evolucionado y ha sido incorporada en el ámbito militar, con el propósito de armonizar la protección de derechos, la ejecución de funciones públicas y la prevención de amenazas. En este contexto, es prioridad fundamental la integridad total tanto de los actores armados como de la ciudadanía que es objeto de agresión. Esto implica buscar soluciones que vayan más allá de la reacción y el uso de la fuerza, con enfoque en la protección y el bienestar de todos los involucrados. Es importante ampliar la comprensión de este concepto en el ámbito militar, promoviendo enfoques que incluyan la prevención de conflictos, la promoción del diálogo, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la gobernanza democrática. De esta manera, se puede avanzar hacia una seguridad integral que garantice la paz, el desarrollo y el bienestar de las personas en todas las situaciones y contextos.

Por ello, surge la necesidad de definir de manera clara los límites de las responsabilidades militares en relación con los ODS y la protección de las libertades, pero siempre sin comprometer ingenuamente su misión fundamental de defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial, proveer seguridad y mantener el orden interno, así como garantizar la convivencia y el ejercicio de los derechos y las libertades públicas.

Es fundamental fomentar un enfoque integral que vaya más allá de la respuesta a amenazas y se centre en la prevención de conflictos, la protección de los derechos humanos, la promoción de la paz y el desarrollo sostenible. Para ello, es necesario adoptar prácticas y políticas que fomenten la colaboración con otros actores sociales, fortalezcan la gobernanza democrática y promuevan la participación ciudadana. Asimismo, se deben respetar los principios de proporcionalidad y legalidad en el uso de la fuerza. En este sentido, se presentan dos enfoques conceptuales que abordan la SH de manera integral:

Enfoque de amenazas y vulnerabilidades: La SH abarca diversas amenazas y vulnerabilidades que impactan a las personas, como la violencia armada, conflictos, pobreza, exclusión social, desastres naturales, cambio climático, inseguridad alimentaria y acceso limitado a servicios esenciales. Este enfoque busca anticipar y resolver dichos desafíos de manera sostenible, fomentando la resiliencia comunitaria y la prevención.

Enfoque centrado en las personas: La protección y el bienestar de las personas están en el centro de la SH. Esto implica proteger sus derechos básicos, además de satisfacer las necesidades fundamentales de las personas, como la alimentación, la vivienda, la educación y la atención médica. Igualmente, se vela por la promoción de la inclusión social, la equidad de género y la no discriminación.

Primer enfoque conceptual

En la lucha contra el delito común, el crimen organizado y otras amenazas (como el microtráfico, el contrabando y la venta ilegal de armas), así como en la lucha contra grupos armados organizados y sus residuales, las FF. AA. se enfrentan al desafío de integrar las directrices de la SH. Esto implica ir más allá de las consideraciones tradicionales de seguridad ciudadana y nacional, y garantizar en su totalidad las libertades humanas, con base en una tendencia global conocida como "la responsabilidad de proteger", promovida por la ONU y respaldada por el pronunciamiento sobre SH de 1994. En este enfoque, se reconoce la responsabilidad de los Estados de proteger a su ciudadanía frente a amenazas internas y externas, y de garantizar la seguridad y el bienestar de las personas en todas las dimensiones de su vida.

En este contexto, las FF. AA. deben ampliar la forma en que asumen su rol, enfocándose no solo en la represión del delito, a través de la política criminal, sino también en la anticipación de posibles amenazas, la protección de los derechos humanos y la sostenibilidad. Esto implica trabajar de manera coordinada con otros actores, como las instituciones gubernamentales, la sociedad civil y las organizaciones internacionales, para abordar las causas subyacentes de la inseguridad y promover un entorno seguro y propicio para el desarrollo humano (Fuentes & Rojas, 2005, p. 37).

Concepciones de diverso origen precedentes a este enfoque han considerado la responsabilidad colectiva como una postura contrapuesta a la desecuritización planteada por Smith (2005). Al respecto, el dilema de la seguridad radica en que puede conducir a rechazar institucionalmente el uso de la fuerza. En este sentido, resulta interesante considerar las concepciones globalistas de Cox (1981) y Fukuda-Rarr (2003), quienes coinciden en que la seguridad, como concepto universal, debe enfocarse en políticas estatales orientadas hacia la ciudadanía, que integren lo teórico y lo práctico. En oposición a esto, estudios como los de Grabendorff (2003) y Newman (2010) expresan preocupación por la brecha entre los fundamentos teóricos de la seguridad y su efectividad en la práctica, lo que puede conducir a que la seguridad sea utilizada con propósitos políticos de grupos de interés específicos, a costa de su verdadero objetivo de proteger a la sociedad en su conjunto.

Estas perspectivas resaltan la complejidad del concepto de seguridad y la necesidad de abordarlo de manera integral y multidimensional. Según la literatura al respecto, la seguridad no puede entenderse únicamente en términos militares o de defensa nacional, sino que debe contemplar aspectos como el desarrollo humano, la justicia social y la protección de los derechos humanos (Grabendorff, 2003). No obstante, también es cierto que las agendas políticas y los intereses gubernamentales pueden distorsionar la implementación de la SH y resultar en enfoques fragmentados y parciales que no abordan plena y eficazmente las necesidades y preocupaciones de la población.

Esta última idea la aborda Newman (2010), que muestra la brecha entre teoría y práctica en el contexto de la seguridad global, un campo complejo y multidimensional que abarca una amplia gama de amenazas, desde conflictos armados hasta desafíos ambientales y de salud. Además, este autor advierte la influencia de los intereses geopolíticos y económicos en la formulación de políticas de seguridad global, lo que a menudo lleva a enfoques sesgados y a la falta de implementación efectiva de medidas.

En este sentido, es fundamental ampliar y mejorar la comprensión de la SH, buscando un equilibrio teórico. Al mismo tiempo, es necesario abordar los desafíos prácticos y las limitaciones de la teoría, para garantizar que la SH no sea utilizada como una herramienta política manipulable, sino que se traduzca en acciones concretas. Para ello, se requiere promover un diálogo crítico y pluralista entre diferentes perspectivas, así como fortalecer la investigación y el análisis empírico para respaldar con evidencia la implementación de políticas de SH. Con este fin, se debe considerar las particularidades de cada contexto y sociedad; identificar las necesidades y vulnerabilidades específicas, y buscar soluciones inclusivas y sostenibles que garanticen la seguridad integral de las personas. Justamente, dos limitaciones propias de los estudios en seguridad son su incidencia sobre el discurso político y su implementación efectiva a través de políticas públicas:

Paradójicamente es en el distanciamiento crítico donde se encuentra parte del potencial de los estudios críticos de seguridad, pero también su imposibilidad de imbuirse en la realidad que estudia. En este sentido cabría preguntar hasta qué punto es útil el enfoque de seguridad humana para los estudios críticos de seguridad. (Larena, 2013, p. 93)

Pese a que persiste el desarrollo conceptual sobre la SH, lo cierto es que, desde la década de los 2000, ha experimentado un desgaste en lo que se refiere a elementos de criticidad. Christie (2010) advierte que ha pasado ya el tiempo de su iniciativa y su novedad, así como su aporte a la complejidad de la dignidad y convivencia humana. En consecuencia, Beck (1997) remarca la vaguedad de la SH tanto conceptualmente como en implementación, toda vez que no hay un consenso sobre su funcionalidad e impacto. Por el contrario, las posturas internacionales al respecto son dispares y no reflejan unanimidad.

En relación con el sector Defensa, su impacto se torna más complejo, especialmente cuando se considera que, aunque Buzan et al. (1997) destacan su esencia en la misión militar, otros autores como Waniek (2005) expanden esta visión al asociar lo militar con tareas de reconstrucción, operaciones de mantenimiento de paz y gestión posconflicto. Esto evidencia un debate significativo entre la disuasión y la ofensiva; por un lado, se defiende un sector Defensa centrado exclusivamente en la defensa de la soberanía territorial y la seguridad interna de los pueblos, y por otro, se argumenta que las FF. MM. y la policía deben comprometerse con la preservación de todas las libertades humanas, junto con el desarrollo social sostenible como garantía de una paz integral.

En este contexto, la minimización del uso de la fuerza, incluso en situaciones críticas, favorece la SH. Esta última visión, apoyada por defensores de la seguridad multidimensional como lo propone la Organización de Estados Americanos (OEA, 2002), sugiere que las políticas de seguridad y defensa deben integrar las dimensiones económicas, alimentarias, sanitarias, ambientales, personales, colectivas, políticas, confesionales y culturales de la SH. Entre los defensores de esta postura, antes y después de la definición de la OEA, se encuentran Kolodziej y Zartman (1996), Ogata y Sen (2003), Rojas y Goucha (2002) y Waniek (2005).

Por su parte, Kolodziej y Zartman (1996) promueven desmilitarizar el enfoque y defienden la transición del ejercicio confrontacional hacia el ejercicio dialogante sostenido. Ogata y Sen (2003) abordan los miedos y las necesidades como prioridad en pro de la dignidad humana, por encima de la protección ciudadana, donde el actor de la defensa legítima del Estado no deba intervenir. Pára Rojas y Goucha (2002), al igual que Waniek (2005), la articulación de la cohesión y participación social privilegia las capacidades militares hacia la promoción humana en aras de contrarrestar la acción disuasiva.

Segundo eje conceptual

Por otro lado, están las posturas críticas de Grasa (2007), quien señala que la vaguedad de la SH erosiona su aplicabilidad. Según este autor, la SH obedece más a una animosidad con fines movilizadores más que a una herramienta de análisis y respuesta efectiva. Según Kaldor (1999), su debilidad reside en diluir la acción de las FF. AA. para sobredimensionar los retos cotidianos propios de las nuevas formas de guerra. En esa misma dirección, Curbet (2003) expresa que renunciar a un rol específico y trasladarlo a otros roles desencadena un dilema ético importante, en cuanto se trata de la reducción de las amenazas y las realidades violentas inherentes a los conflictos. Hay que analizar el hecho de que, en razón de que esta función pertenece a todos, puede no comprometer a ninguna entidad particular en su gestión y manejo. Por ello, la reflexión de Curbet (2003) condensa el pensamiento según el cual "la seguridad es el sucedáneo de la paz". Es un riesgo que también advierte Camacho Guizado (1994) invocando a Huntington (1985a) y su exaltación de "la maestría, la responsabilidad y el corporativismo" del profesional militar como características asociadas a la racionalización de su papel y su misión.

Pese a que los conceptos clave generan un amplio espectro de posturas y enfoques, las teorías presentadas ofrecen una base sólida para acercarse de manera efectiva al interrogante central y al problema planteado. Desde una perspectiva teórica, intentar reducir las vulnerabilidades de grupos en riesgo en sociedades afectadas por conflictos armados prolongados y brindar SH a través de las FF. AA. implica una complejidad conceptual notable. Entre otros desafíos, implica considerar el riesgo de confundir y dispersar los objetivos de seguridad al intentar integrar la política de seguridad con la política social, en lugar de clarificar y dirigir las operaciones de las FF. AA. hacia el logro de la SH.

Metodología

Los enfoques conceptuales y críticos de la seguridad multidimensional se examinan a través de un análisis documental cualitativo, con el fin de comprender las bases teóricas que sustentan, orientan y definen estas posturas. En este sentido, se describen los dos ejes conceptuales: la seguridad multidimensional y el enfoque crítico, para establecer criterios de estrategia y enfoque para obtener resultados.

Se sigue una metodología cualitativa centrada en analizar la suficiencia conceptual de la SH. Esta suficiencia se relaciona con cómo se integran las variables de protección de libertades y desarrollo social sostenible en la forma de operar de las FF. AA., de modo que haya una mayor aplicabilidad estructural de esta concepción.

El diseño metodológico se divide en las siguientes fases:

Análisis documental: Se revisa exhaustivamente la literatura y algunos documentos relevantes relacionados con la SH, con énfasis en los enfoques de seguridad multidimensional y enfoque crítico.

Identificación y descripción de los ejes conceptuales: Se analizan y describen en detalle los dos ejes conceptuales mencionados, incluyendo sus fundamentos teóricos y sus implicaciones en la forma de operar de las FF. AA.

Establecimiento de criterios de estrategia y enfoque: Se establecen criterios basados en los resultados del análisis documental y los ejes conceptuales, que permiten orientar las acciones y decisiones en relación con la aplicabilidad estructural de la SH.

Aplicación de la escala de Likert: Se utiliza este instrumento para recopilar datos y opiniones que permitan evaluar la percepción y el grado de acuerdo con los criterios establecidos.

En cuanto a las fuentes documentales, una vez recopiladas y analizadas se establece un universo de 5 fuentes generales, 18 específicas y 7 integrales. Asimismo, se definen los tipos de variables que intervienen en el análisis (criticidad vs. comunión, formulación y efecto), con el fin de categorizar las orientaciones respecto a la gestión de las FF. AA. en el logro de la SH. Esta categorización se hace con base en la técnica de revisión documental, por cuanto permite identificar los ítems más relevantes presentes en la información integral reunida en el proceso de observación (Cook & Reichardt, 2005).

Resultados

En la fase 1 del diseño metodológico, se desglosan las variables que conforman el pensamiento estructural en relación con la SH y se describen de forma discriminada, abordando el tipo de concepto, los preceptos y lineamientos que lo rigen, así como su estado de viabilidad o grado de funcionalidad.

En este sentido, se puede elaborar un esquema metodológico que permita analizar las posturas de criticidad, comunión, formulación y efecto (Tabla 1). Este esquema se basa en los argumentos de 24 autores y se complementa con cuatro posturas institucionales, con el objetivo de contrastar su estado en el marco del debate sobre SH. Es importante considerar tanto variables con enfoque estructural como con enfoque funcional. Las variables con enfoque estructural se centran en los elementos teóricos, conceptuales y normativos que sustentan las posturas y enfoques sobre SH. Estas variables pueden incluir categorías como principios, marcos teóricos, definiciones y marcos normativos. Por otro lado, las variables con enfoque funcional se enfocan en la aplicabilidad y la efectividad de las posturas y enfoques en la práctica. Estas variables pueden abarcar aspectos como la implementación de políticas y estrategias, los resultados obtenidos, los desafíos enfrentados y las lecciones aprendidas. Al considerar ambas perspectivas, se logra un análisis más completo y holístico de las posturas sobre SH. Esto permite comprender tanto los fundamentos teóricos y conceptuales como la aplicabilidad y los resultados en la realidad.

Tabla 1. Estructura de lineamientos conceptuales frente a la seguridad humana

Fuente: Elaboración propia con base en consulta de fuentes documentales

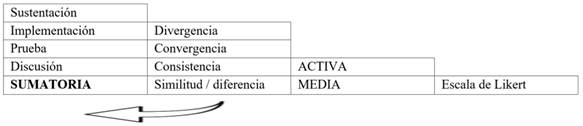

Con la técnica de revisión documental se identificaron cuatro lineamientos conceptuales o posturas frente a la SH: la criticidad, la comunión, la formulación y el efecto. Esto conduce a una escala de Likert que observa la frecuencia con que los estados de sustentación, implementación, prueba y discusión de los argumentos contrastados con la realidad y aplicabilidad de los mismos se jerarquizan de modo definido.

Las frecuencias con que se desglosan los argumentos se miden en función de rangos:

Activa: lee los lineamientos de ejecución recurrentes de modo latente

Media: lee los lineamientos de modo intermitente

Pasiva: lee las tareas de ejecución recurrentes de modo ocasional

Como la escala de Likert elige el tipo de escala según el objeto de la investigación, para definir el grado en que los lineamientos conceptuales enlazados a la seguridad humana tienen asidero universal se procede a referenciar las categorías en función de frecuencias de ejecución en que tiene lugar el debate de divergencia, convergencia, consistencia y similitud/diferencia con que los autores exponen sus supuestos (Tabla 2).

Tabla 2. Comparabilidad de frecuencias de ejecución del debate de seguridad humana

| Postura | Estados | Categoría | Frecuencia |

|---|---|---|---|

| Criticidad | Sustentación | Divergencia | Media |

| Comunión | Implementación | Convergencia | Activa |

| Formulación | Prueba | Consistencia | Activa |

| Efecto | Discusión | Similitud/diferencia | Media |

Fuente: Elaboración propia a partir de comparabilidad de escala de Likert

Para entender la tabla y responder a la pregunta planteada, es esencial aclarar el marco analítico y las variables conceptuales, así como la clasificación categorial. Las cuatro variables conceptuales definidas, que se refieren a los elementos teóricos o conceptuales evaluados en el debate sobre seguridad humana, son fundamentales para comprender y aplicar el concepto de SH de manera efectiva. La clasificación categorial organiza las posturas según ciertas características o propiedades. Por ejemplo, pueden ser categorizadas como de sustentación, implementación o discusión, lo que sugiere diferentes niveles de compromiso o acción en relación con los aspectos teóricos y prácticos de la SH.

La frecuencia de ejecución del debate indica cuán comunes son ciertas posturas o enfoques en el discurso sobre SH en los Estados evaluados. Esto proporciona información sobre las tendencias y prioridades en la formulación de políticas y la toma de decisiones relacionadas con la SH.

En el contexto de las FF. AA., este marco analítico podría usarse para evaluar cómo diferentes Estados abordan la SH y cómo las FF. AA. se integran en estas políticas y debates. Se podría analizar si las FF. AA. adoptan una postura de implementación o discusión en relación con la SH, y cómo esto se refleja en sus prácticas y operaciones. Además, se podría examinar si hay una convergencia o divergencia entre las posturas de las FF. AA. y otras instituciones en relación con el tema. En resumen, este marco analítico proporciona una estructura para entender y comparar las perspectivas y acciones relacionadas con la SH en diferentes contextos estatales y militares:

Características de las FF. AA.: Se identifican sus aspectos fundamentales en el contexto de la SH, como su rol institucional, competencias, estructura organizativa, capacitación, recursos disponibles, entre otros.

Propiedades de las FF. AA.: Se analizan sus cualidades y atributos particulares, como su capacidad de respuesta, flexibilidad, adaptabilidad, coordinación con otros actores, rendición de cuentas, transparencia y respeto a los derechos humanos.

Dimensiones de las FF. AA.: Se consideran las diversas dimensiones que las conforman, como la dimensión política, operativa, estratégica, táctica, logística, de inteligencia, de relaciones civiles-militares, entre otras.

Utilizando este marco analítico, se puede responder a la pregunta planteada, evaluando la frecuencia de ejecución de las posturas en relación con las características, propiedades y dimensiones de las FF. AA. Esto permitirá comprender cómo las diferentes posturas se reflejan en la práctica y cómo influyen en la labor de las FF. AA. en el ámbito de la SH.

Así, definida la comparabilidad de las frecuencias de ejecución de las tareas de discusión, para analizar la gestión de las FF. AA. en el logro de la SH, se observa que los debates conceptuales, reflejados en las opiniones de 24 académicos y teóricos más cuatro posturas institucionales, arrojan una suma de frecuencias por cada categoría. Estas categorías están asociadas a los estados de progreso del debate y la regularidad con que se repite cada postura, analizadas bajo una escala de Likert en las fuentes documentales revisadas. En consecuencia, las fuentes documentales se ubican según su orientación puntual en torno al tema, a fin de propiciar hallazgos.

En función de los rangos definidos, las posturas de criticidad reflejan una frecuencia media, dado que los estudios preliminares y enmarcados en suficiencia científica susceptibles de contraste y asociación están en el margen de tareas de ejecución recurrentes cifradas en consulta, referenciación y citación; es decir, un estándar promedio intermitente. No se alcanza a registrar una frecuencia pasiva porque, en los análisis de contenido, los autores categorizados dentro de esta postura no se mencionan de modo ocasional, sino en forma consistente.

Por su parte, las posturas de comunión muestran una frecuencia activa, en cuanto la documentación, los informes, las teorías y normatividad encaminadas a la puesta en marcha de lineamientos de consenso y estandarización de metodologías y ejecución de postulados están en el margen de tareas de ejecución recurrentes cifradas en consulta, referenciación y citación; es decir, un estándar promedio latente. Esta latencia obedece a la implementación de estrategias y principios de SH vigentes en distintas latitudes, así como al hecho de que sus promotores están en el seno de los gobiernos que trabajan en su ejecución.

En cuanto a las posturas de formulación, muestran una frecuencia media porque la propuesta de modelos en constante desarrollo bajo aplicación de metodologías pendulares entre el pragmatismo, la racionalidad y la consistencia se encuentra en el margen de tareas de ejecución recurrentes cifradas en consulta, referenciación y citación, lo que equivale a un estándar promedio intermitente.

Finalmente, las posturas de efecto también muestran una frecuencia media, dado que la elaboración de parámetros observables sujetos a tareas de comprensión, dimensionamiento y engranaje conceptual, de impacto y alcance en escenarios estratégicos registra un margen de consulta intermitente.

En la Tabla 3 se condensa esta sumatoria cualitativa. La medición en una escala de 1 a 5 corresponde al volumen de referenciación que de los autores se registra tanto en documentos, publicaciones, artículos indexados, obras especializadas e información oficial, genérica o específica, dentro del ejercicio académico y de campo en la validación de las teorías y propuestas conceptuales de SH aplicada a contextos asociados con la seguridad y la defensa. Así se logra definir de modo cualitativo el indicador de impacto que tal referenciación observa en el debate de la SH y la evaluación de su factibilidad y utilidad en la tarea misional de las FF. AA.

Tabla 3. Indicador de referenciación del impacto del debate de seguridad humana

Fuente: Elaboración propia con base en barrido de las fuentes documentales

Cabe aclarar que la clasificación de los autores en estas cuatro posturas obedece a los estados en que se halla hasta el momento el estado del debate. Es decir, depende de si aún están sujetos a fases de sustentación, implementación, prueba o discusión. Por ello, en este ejercicio se observan divergencias, convergencias, consistencias, similitudes y diferencias.

Tabla 4. Resumen de escala de Likert en revisión documental comparativa

Fuente: Elaboración propia con base en barrido del universo editorial

Al resumir la escala de Likert para observar la frecuencia de ejecución de las tareas adelantadas en el debate por cada postura en torno a la ecuación planteada por la ONU frente a la SH (Salvaguarda de derechos; tareas cívicas; contención de amenaza) y diferenciar en una escala de frecuencia (activa, media, pasiva) el estado de empoderamiento de las teorías en contraposición, se valida que, pese a que el concepto como tal está aventajado en implementación, registra una frecuencia de divergencia, consistencia, similitud/diferencia media. Esto indica que hacer confluir la gerencia del desarrollo humano en gran parte desde las FF. AA. encuentra serios contradictores, por cuanto sus postulados teóricos de criticidad, formulación y efecto enfatizan en la necesidad de revisar qué tipo de libertades sujetas a una política de Estado ameritan el trabajo de todos los actores comprometidos con estas. Asimismo, enfatizan en que las amenazas contra la sociedad civil no competen únicamente a la defensa y el control territorial, de soberanía o seguridad militar en sí misma, sino que se requiere abrirse a la seguridad multidimensional.

Discusión

Es esencial explorar la intersección entre la acción de las FF. AA. y la consecución de la SH. Este análisis revela la necesidad de una acción unificada del Estado, alineada estratégicamente con los ODS en el marco de los acuerdos internacionales. Retomando lo propuesto por Grabendorff (2003) y Newman (2010), es fundamental la acción integral en el contexto de una seguridad multidimensional. Esto implica que las FF. AA. deben tener un enfoque que vaya más allá de la seguridad tradicional y abarque aspectos sociales, económicos y políticos para contribuir a la SH. También se requiere capacidad ejecutoria para que la estrategia de protección y garantía de libertades sea efectiva y tenga un impacto real en la sociedad. Grabendorff (2003) también propone considerar la seguridad desde un enfoque regional, de modo que las FF. AA. colaboren con otros actores regionales para abordar desafíos comunes y garantizar la protección de las libertades en toda la región.

Christie (2010) señala que un desafío importante de la SH es su incapacidad para definir las acciones específicas que el Estado debe emprender para cumplir su objetivo. Para proporcionar a la sociedad civil seguridad en ámbitos económicos, sociales, sanitarios, ambientales, personales, colectivos y políticos, es esencial la cooperación de todas las entidades de desarrollo. Sin embargo, Grasa (2007) destaca que aún existen lagunas en la interacción entre seguridad, paz y desarrollo, lo que obstaculiza el avance de la SH sin comprometer las funciones propias de cada organismo involucrado. Por lo tanto, es crucial cerrar estas brechas y lograr una coordinación efectiva entre los distintos actores y entidades de desarrollo. Esto requiere que cada organismo entienda su rol y aporte específico hacia la SH, manteniendo al mismo tiempo sus propios objetivos y responsabilidades.

Según lo anterior, es necesario fortalecer la interacción y colaboración entre los sectores gubernamentales, la sociedad civil, las instituciones internacionales y otros actores relevantes, para que trabajen en conjunto por garantizar las libertades individuales y el desarrollo integral de las personas. Esto requiere adoptar estrategias y políticas que promuevan la cooperación, la coordinación y la sinergia entre diversas fuerzas del desarrollo, sin comprometer las misiones y responsabilidades propias de cada una.

Salvaguardar la SH, según los principios establecidos por la ONU, es un desafío importante para las FF. AA. en cualquier Estado social de derecho. A partir de lo documentado, se pueden explorar algunas ideas y consideraciones relevantes para esta discusión. Según Fuentes y Rojas (2005), promover la SH requiere marcos éticos y normativos sólidos, dentro de los cuales operen las FF. AA., para asegurar que sus acciones sean respetuosas de las libertades fundamentales y los derechos humanos. Por su parte, Fukuda-Parr (2003) advierte sobre las nuevas amenazas para la SH en la era de la globalización. Ante estas amenazas emergentes, las FF. AA. deben estar atentas y tomar medidas efectivas para proteger a la población.

Por otro lado, Grasa (2007) resalta los vínculos entre seguridad, paz y desarrollo. Al respecto, las FF. AA. deben trabajar en colaboración con otros sectores, relacionados con el desarrollo social y económico, por ejemplo, para abordar las causas subyacentes de la inseguridad y promover un entorno propicio para la protección de las libertades. Goucha y Crowley (2009) sugieren repensar la SH en un contexto cambiante, lo cual implica considerar aspectos como el cambio climático, la desigualdad social y la protección de los derechos humanos. Las FF. AA. deben adaptarse a estos nuevos desafíos y garantizar que las libertades se protejan de manera efectiva en este contexto amplio.

Esta estrategia nacional comulga con lo analizado por Waniek (2005) en el caso de la reconstrucción de la ciudad de Mostar (Bosnia-Herzegovina), donde las Fuerzas Militares desplegaron todas sus capacidades al servicio del restablecimiento de las condiciones de vida dignas para la población devastada por la confrontación bélica durante la guerra en los Balcanes, en aras de fortalecer el desarrollo sostenible de la nación. En este caso, las tareas específicas de las FF. AA. trascendieron las proyecciones de un plan estratégico y se consolidaron en acciones con resultados reales. Pero si bien Waniek (2005) describe cómo las FF. AA., en proyección, planeación, ejercicio y dimensionamiento, lograron en Bosnia-Herzegovina conjugar las capacidades propias con las capacidades de otros actores, Curbet (2003) identifica dificultades de tipo misional en permanente contradicción que no encuentran solución viable en todos los casos, como sí la tuvieron algunas sociedades europeas.

En cambio, para Buzan y Weaver (2003), defender y proteger la vida en todas sus formas trasciende la SH (ONU, 1994) y requiere, en lugar de esto, concebir lo multidimensional lejos de los juegos de poder que complejizan la intervención coordinada de varios responsables. Bajo la óptica de Peña Noguera (2019), minimizar el impacto de las amenazas requiere que países como los latinoamericanos acometan un esfuerzo por alinearse con el nuevo enfoque de seguridad, que implica construir estrategias de blindaje ante peligros previsibles e impredecibles.

Ahora bien, lo hallado en los datos analizados y las estimaciones de los rangos de frecuencia de cada uno de los postulados teóricos, define una latencia e intermitencia en consulta, referenciación y citación de las fuentes recogidas. Así, en el debate en torno a la SH no hay un tratamiento ocasional, por el contrario, la recurrencia de la consulta (activa y media) refleja que este concepto demanda en la actualidad mayor estudio, especialmente desde la perspectiva de algunas iniciativas gubernamentales, para ajustar la forma de operar de las FF. AA. Asimismo, exige una estrategia nacional que responda a la pregunta de cómo implementar la SH. En este aspecto coinciden las posturas teóricas de criticidad, formulación y efecto, aunque no las de comunión, que en el ejercicio de implementación del concepto han desestimado, según Newman (2010), las teorías que se encuentran en sustentación, prueba o discusión para lograr una definición más adecuada a la realidad de las amenazas actuales. En la implementación de la SH, son pilares esenciales la criticidad, la formulación, el efecto y la comunión, pues cada uno desempeña un papel crucial en el análisis, diseño y evaluación de políticas para abordar los desafíos de seguridad de manera efectiva y sostenible (Newman, 2010).

En el marco de la seguridad humana, la criticidad implica un examen profundo y reflexivo de las amenazas que enfrenta la población, considerando sus causas y repercusiones con un enfoque analítico riguroso. La formulación de políticas en este contexto requiere la identificación precisa de objetivos y la selección de estrategias apropiadas que aborden las necesidades de protección y bienestar de las personas de manera integral y efectiva. Como señala Newman (2010), la implementación de estas políticas se basa en la capacidad de las teorías de SH de sostener, poner a prueba y discutir sus fundamentos, a fin de alcanzar un consenso más realista y pertinente ante las amenazas. Al mismo tiempo, la comunión entre diversos actores, incluidos gobiernos, organizaciones internacionales y sociedad civil, es esencial para promover un diálogo constructivo y una colaboración efectiva en la búsqueda de soluciones que aborden las complejidades de la SH de manera inclusiva y holística (Newman, 2010).

Al respecto, habría que preguntarse si, tal como sugiere el rango en que la acogida en las fuentes documentales demarca frecuencias alta y media, las teorías de criticidad, comunión, formulación y efecto tendrán un futuro de mayor consenso. Así lo advierten Kaldor (1999) y Beck (1997) al dilucidar el impacto de nuevas violencias organizadas y el alcance de riesgos colectivos.

Fuente: Elaboración propia con base en barrido del las fuentes documentales

Figura 1. Descripción de estados y categorías según rangos de frecuencia (escala de Likert) de las teorías sobre seguridad humana.

En esa medida, los resultados de este barrido documental, que recoge lo social, lo político, lo económico y lo cultural hallado con mayor preponderancia en las fuentes del entorno académico científico e institucional, subrayan la importancia de convalidar planes internos de desarrollo con todas las iniciativas tenidas en cuenta dentro de las políticas de defensa y seguridad. Tal como sostiene la Resolución 60/290 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la SH debe comprometerse con un desarrollo territorial sostenible, donde la calidad de infraestructura, junto con el desarrollo productivo y tecnológico, la innovación y la inversión extranjera, sean parte tanto de los planes estratégicos institucionales como de las guías de planeamiento estratégico, si las hay.

Sin embargo, en el caso latinoamericano, dadas las tensiones de violencia y criminalidad asociadas al narcotráfico en forma sistemática y persistente, estos delitos trasnacionales inherentes al crimen organizado exigen no sacrificar el compromiso de preservar el orden público y la defensa de territorios, so pretexto de privilegiar las libertades relacionadas con el desarrollo humano, en desconocimiento de la misionalidad ulterior de las FF. AA.

Así, la extensión de la SH hacia la seguridad multidimensional presupone, entonces, que el sector de seguridad y defensa despliegue sus capacidades operativas desde la acción integral, la interoperabilidad y la unidad a los ámbitos en que la protección de las libertades, de acuerdo con Fukuda-Rarr (2003), impacten los derechos a la dignidad y la calidad de vida. No obstante, es en la acción estratégica donde reside la posibilidad de un resultado real, efectivo y veraz del desarrollo sostenible. Esto implica, como lo concibe Huntington (1985b), las relaciones cívico-militares. No de otro modo se puede dar respuesta desde la gestión de las FF. AA. para el logro de la SH, en tanto brinda una interpretación de esta más cercana a la realidad:

Obviamente, hay mucho trabajo por hacer para mejorar nuestro conocimiento sobre seguridad y cómo usar este conocimiento para construir reglas sociales, normas, principios, instituciones y organizaciones que relajan provisionalmente, si no resuelven, los dilemas de seguridad que yacen profundamente en la condición humana, y que ahora se magnifican en número y complejidad, y en tiempo real -por el surgimiento de una sociedad mundial, por primera vez en la evolución de la especie, armada con el conocimiento y los medios para poder destruirse a sí misma. (Kotodziej & Zartman, 1996, p. 318; trad, propia)

El enfoque integral de la SH, en la medida en que abarque (Ogata & Sen, 2003) la salud, la educación, la vivienda, el vestido, la manutención, la economía, el alimento, el empleo, la seguridad ciudadana y nacional, el medioambiente, la recreación, la cultura y la manifestación de credo, la acción unificada del Estado y el empleo de las capacidades militares, como subraya Hoffman (2007), "se convierte en un poderoso instrumental analítico que permite comprender el funcionamiento de la seguridad a partir de la sociedad, los subsistemas y las organizaciones" (p. 12).

De manera que la divergencia, la convergencia, la consistencia, la similitud o la diferencia alrededor del tema se explican por lo que Grabendorff (2003) denomina "pluralidad conceptual", así como por lo que Cox (1981) y Goucha & Crowley (2009), identifican como "la influencia normativa de la SH sobre el derecho internacional". Por lo demás, para la conducción de tareas de estabilidad en respaldo a la institucionalidad, las Fuerzas Militares emplean sus capacidades duales. Pero este acompañamiento de las FF. AA., como advierte Zartman (1977), no debe hacer que el resto de actores se desentiendan de su papel para coadyuvar a la acción conjunta.

Ahora bien, como la escala de Likert permite elegir tipos de escalas según el objeto de la investigación, se definieron los siguientes descriptores: a) empleo de capacidades, b) protección de población civil, c) protección ambiental, d) garantía de libertades, e) políticas sociales, f) infraestructura, g) afianzamiento de economías lícitas, h) desarrollo humano y i) políticas económicas. Estos descriptores conforman la ecuación de salvaguarda de derechos, tareas cívicas, contención de amenaza y la medición de su frecuencia.

Como se observa, ninguna de las apreciaciones conceptuales registra un rango de frecuencia pasiva en su consulta, citación y referenciación, por cuanto estas teorías nutren el debate con una frecuencia activa y media, dado que responden a la necesidad de definir claramente los límites del quehacer militar entre el desarrollo social sostenible y la protección de las libertades. En el debate está latente la complejidad de neutralizar la violencia urbana y rural de sociedades amenazadas por formas de violencia fuertemente impulsadas por el crimen organizado. Esto exige ajustes en la conducción operacional de las FF. AA. en tareas no tradicionales a su misionalidad para el logro de la SH, lo cual constituye un desafío. Ante esto, la acción integral ofrece una respuesta con su diseño de estrategias de seguridad y defensa nacional.

Conclusiones

En conclusión, las FF. AA. pueden contribuir de manera significativa a la salvaguarda de las libertades adscritas a la SH en un Estado social de derecho, adoptando enfoques que reflejen los principios de la ONU y la política integral de SH. Esto se debe a que desempeñan un papel crucial en la protección de los derechos humanos y la promoción de la seguridad y el bienestar de la población en general. Al mismo tiempo, se ha evidenciado que el cumplimiento de las garantías del desarrollo humano no recae exclusivamente en una institución. Por el contrario, requiere del trabajo conjunto y coordinado entre diferentes actores comprometidos con la promoción y protección de las libertades fundamentales, bajo una política de Estado sólida que consolide la SH.

En este sentido, las posturas contemporáneas categorizadas como criticidad, comunión, formulación y efecto son elementos clave para comprender las dimensiones y desafíos inherentes a la SH. La crítica permite identificar divergencias y retos existentes en el sistema, mientras que la comunión promueve la implementación y convergencia de acciones. La formulación se enfoca en la definición de estrategias y políticas consistentes, y el efecto se refiere a las discusiones que generan similitudes o diferencias de opinión.

Por ello, cabe destacar que la responsabilidad de garantizar la SH va más allá de las FF. AA. y requiere la participación de diferentes actores e instituciones comprometidos con la protección de los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas. Estos actores deben trabajar de manera articulada, modular y conjunta, bajo una política de Estado sólida y un marco de acción coherente y sostenible.

En consecuencia, las FF. AA., en uso de sus capacidades duales, si bien ponen a disposición la acción integral y el desarrollo a nivel local, precisan de una acción unificada con todos los actores institucionales comprometidos con la sostenibilidad y garantía de las libertades. Solo esta sumatoria de esfuerzos puede consolidar la seguridad integral de la sociedad civil.

Con base en la comparabilidad de frecuencias de ejecución del debate de SH (Tabla 2), se puede concluir que existen posturas tanto de criticidad como de comunión en relación con la SH. La criticidad se enfoca en la sustentación de divergencias y presenta una frecuencia media, lo que implica que hay puntos de vista diferentes y debates en torno a la SH. Por otro lado, la postura de comunión se orienta hacia la implementación y convergencia, con una frecuencia activa, lo que sugiere que también existen esfuerzos por unificar acciones y objetivos. También destacan las posturas de formulación y consistencia, así como el efecto y la discusión, con un nivel medio de frecuencia. Estas posturas evidencian la importancia de mantener una coherencia en la formulación de estrategias y políticas de SH, así como de generar efectos y discusiones que promuevan la similitud o la diferencia de opiniones en este ámbito.

También es de destacar que todas las teorías aquí esbozadas, tanto las que convergen con el concepto de SH de la ONU como las que lo controvierten y se distancian de sus postulados, observan que, justamente por la cobertura territorial real de las FF. AA., es posible apalancarse en sus capacidades en beneficio del desarrollo humano. No obstante, el debate también plantea el desafío de cómo lograr la SH desde el desempeño militar sin que este se desentienda de su misionalidad constitucional fundamental, de cara a los ajustes en la forma de operar de las FF. AA.

Es importante que los estudios profundicen en la consolidación de economías lícitas como una estrategia real y sostenible que permita a las Fuerzas Militares garantizar las libertades asociadas al desarrollo humano. En este sentido, se requiere un marco analítico que evidencie la interacción entre las estrategias y acciones implementadas y la oferta real de economías lícitas que se puede brindar. Esto implica examinar cómo las acciones de las Fuerzas Militares se alinean con los ODS y cómo contribuyen a la promoción de un entorno seguro, estable y propicio para el bienestar de la población.

Es crucial que los estudios científicos aborden esta interacción desde una perspectiva integral y multidisciplinaria, considerando tanto aspectos teóricos como prácticos. Esto implica evaluar la efectividad de las estrategias implementadas, identificar las sinergias y áreas de mejora, y promover la colaboración y la coordinación entre los diferentes actores públicos y privados que intervienen en el propósito de lograr la SH.