Introducción

La confianza es uno de los grandes temas de las ciencias sociales. De su existencia depende que personas y grupos sociales logren establecer acuerdos y formas de convivencia para su desarrollo, eliminando las incertidumbres en la medida de lo posible. En este sentido, Gambetta (2000) argumenta que confiar en alguien implica que la probabilidad de que realice una acción que sea beneficiosa, o al menos no perjudicial, para nosotros sea lo suficientemente alta como para que consideremos participar en alguna forma de cooperación con ella.

Por otro lado, desde una perspectiva cercana, Bergman (2002) plantea que el Estado de derecho es un marco institucional creado para proteger los derechos de las personas de forma predecible y efectiva. En consecuencia, la ciudadanía confía en el Estado de derecho en la medida en que logre cumplir con las promesas plasmadas en las leyes.

Dentro del Estado de derecho, la policía es una de las instituciones que, por las funciones que desempeña, necesita de la cooperación de la ciudadanía para la coproducción de seguridad. Ese contacto directo que, como burócratas a nivel de calle (Lipsky, 2010), tienen los policías con diversos públicos alimenta una percepción de las personas sobre la policía, ya sea con base en sus experiencias directas o por la información que reciben de fuentes diversas, con la cual valoran qué tanto la policía cumple con su promesa de garantizar seguridad.

En años recientes han surgido varios estudios comparativos que contribuyen a esbozar un panorama de la variación de la confianza en la policía en distintos países. Tanto a nivel internacional (Jang et al., 2010; Cao et al., 2012; Ruddell & Trott, 2023) como a nivel de Latinoamérica (Caicedo, 2022; Salazar-Tobar & Rengifo, 2023), México aparece dentro de los países con más desconfianza hacia la policía, además de que cuenta con una de las tasas de homicidio más elevadas de la región y un estilo de formación policial basado en estrategias represivas para controlar el crimen y el desorden público (Malone & Dammert, 2021).

Dichos estudios han sido útiles para establecer los principales contrastes en la región y frente a otras regiones, pero resultan poco precisos, sobre todo para el caso de los países federales. En ese tipo de estudios cuyo principal objetivo es abarcar la mayor cantidad de casos se pierden atributos importantes de los países que se incluyen. En el caso de los países federalizados, la variable que se toma comúnmente para medir la confianza en la policía es la correspondiente a la policía que opera a nivel nacional, que para el caso de México fue durante los años de análisis la Policía Federal, actualmente Guardia Nacional.

El problema es que, por el tipo de objetivos que persiguen, esas instituciones difícilmente desarrollarán estrategias de policía comunitaria o de proximidad; por el contrario, su actuar será más parecido al del Ejército (Silva & Padilla, 2020). En México existen 32 policías estatales y varios cientos de policías municipales que tienen un contacto más constante y directo con la población, de ahí la importancia de analizar los determinantes de la confianza en esas instituciones de manera desagregada.

Al respecto, Vilalta y Fondevila (2022) realizaron un comparativo de los correlativos de confianza en las policías municipales y estatales, así como en el Ejército y la Marina. Uno de sus principales hallazgos fue que la ciudadanía responsabiliza a las autoridades por distintos problemas. Por ejemplo, la experiencia de haber sido víctima del delito afecta la confianza en la policía, mientras que vivir en un estado aquejado por la guerra contra el crimen organizado afecta la confianza en las fuerzas armadas. Los resultados ratifican la necesidad de explorar las policías de manera diferenciada y desagregada, para determinar qué tanto el estilo policial está relacionado con la confianza de la ciudadanía.

En las últimas décadas ha habido impulsos de reforma policial orientados hacia el desarrollo de policías comunitarias o de proximidad. En términos generales, estos esfuerzos han buscado implementar diversas estrategias que aumenten y fortalezcan los vínculos entre la policía y el público, con el fin de atender sus preocupaciones y evitar recurrir a la represión para mantener el orden.

Los resultados para el Sur global no son alentadores. Blair et al. (2021), en su análisis de seis casos (Brasil, Colombia, Pakistán, Liberia, Palestina y Uganda) muestran que los aumentos en las prácticas policiales comunitarias a nivel local no produjeron mejoras en la confianza entre los ciudadanos y la policía, ni una mayor cooperación ciudadana con la policía. Malone y Dammert (2021), en su análisis de la confianza en las policías latinoamericanas, argumentan que el desarrollo de estrategias de policía comunitaria son importantes para la confianza del público, pero que requieren ir acompañadas de muestras de capacidad para reducir los delitos.

Si bien la evidencia muestra un escenario desalentador para el desarrollo de las policías locales, en México han existido esfuerzos importantes desde el ámbito local para desarrollar estrategias de policía comunitaria o de proximidad. En consecuencia, es relevante analizar esos casos particulares para evaluar cómo los diferentes correlativos de la confianza en la policía identificados por la literatura especializada, concentrada principalmente en grandes comparativos, se comportan en contextos específicos. Con estos análisis de casos particulares, es posible tener más claridad respecto a qué tipo de relación está entablando la policía con la ciudadanía.

En este sentido, esta investigación se centra en el análisis de la confianza en la policía en dos localidades: el municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México y el Centro Histórico de la Ciudad de México (CHCM). El criterio principal para la selección de ambos casos fue que en ambas entidades existen policías que han desarrollado por más de una década estrategias de policía comunitaria o de proximidad. Por lo tanto, resultan idóneas para analizar la percepción de sus habitantes, debido a que en ambos casos el desarrollo de dichas estrategias ha tenido continuidad.

Tanto Nezahualcóyotl (en adelante Neza, como se denomina coloquialmente) como el CHCM son espacios que se caracterizan por una población densa donde se reproduce una gran cantidad de ilegalidades. Como se detalla más adelante, son lugares donde, debido a la historia de su conformación, existe una gran cohesión social, pero también una gran cantidad de delitos. En este sentido, la comparación entre ambos casos será de utilidad para analizar el alcance de los modelos de policía de proximidad que han logrado desarrollarse allí por varios años, a través de la percepción de sus habitantes.

Marco teórico

La confianza en la policía ha sido un tema ampliamente estudiado desde inicios del siglo XXI (Macías et al., 2022). En la literatura es posible identificar, por lo menos, cuatro perspectivas analíticas, las cuales han propuesto diferentes explicaciones respecto de los determinantes de la confianza en la policía.

La perspectiva institucional

La perspectiva institucional parte del supuesto de que la confianza en la policía está relacionada con la percepción sobre el desempeño de otras autoridades. Las investigaciones en esta perspectiva se pueden dividir en dos niveles: macro y micro. Estas últimas se abordan más adelante en el apartado de la perspectiva policial.

Las investigaciones de tipo macro se han concentrado en las evaluaciones amplias del desempeño y la legitimidad del gobierno, así como del régimen político. Un ejemplo es el estudio de Jang et al. (2010), donde se muestra que el nivel de democracia está relacionado positivamente con la confianza de la ciudadanía en la policía.

En relación con lo anterior, Cao et al. (2012) realizan un aporte importante al evidenciar que las personas en regímenes autoritarios y en democracias estables de largo plazo muestran niveles elevados de confianza en la policía, mientras que las naciones autoritarias inestables y las naciones en transición democrática tienen el nivel más bajo. Sung (2006) presenta hallazgos muy similares en relación con el desempeño de la policía, al señalar que los países no democráticos y las democracias avanzadas experimentaron los niveles más altos de eficacia policial, mientras que los países de rango medio mostraron calificaciones más bajas. Centrándose en el caso de México, Blanco (2013) señala que, a mayor percepción de inseguridad, menor satisfacción con la democracia.

Además del tipo de régimen político, se han considerado otros factores institucionales al analizar el funcionamiento de los gobiernos. El trabajo de Rudell y Trott (2022) afirma que en los países con una mayor adherencia al Estado de derecho existe mayor confianza hacia la policía. Cao et al. (2012) muestran igualmente que la confianza en la policía es mayor entre la ciudadanía de países con mayor eficiencia gubernamental. A su vez, Thomassen (2013) identifica la confianza en el gobierno como un predictor importante de la confianza en la policía.

Para el caso de los países latinoamericanos, Salazar-Tobar y Rengifo (2023) señalan también que la confianza hacia la policía está relacionada con la confianza en su gobierno. Caicedo (2022) llega a conclusiones similares en su análisis de la región al señalar que la confianza en la policía se ve afectada positivamente cuando la población considera que el país es gobernado para el bien del pueblo.

Explorando la confianza ciudadana, pero en un sentido opuesto, varias investigaciones sobre distintas regiones del mundo han mostrado que la percepción de corrupción en el sector público afecta negativamente la confianza en la policía. Sobre esta relación entre corrupción y confianza en la policía, Rudell y Trott (2022) y Thomassen (2013) realizan comparativos de varios países. Kääriäinen (2007) estudia el caso de Europa, y Andriani y Escudero (2021), el de América Latina.

En términos generales, la perspectiva institucional (macro) ha sido de utilidad para mostrar que el apoyo a la policía es más probable en regímenes bien establecidos y que este decaerá en los momentos de transición. A su vez, pone de manifiesto una clara asociación entre los niveles de confianza de otras autoridades y los niveles de confianza en la policía.

La perspectiva instrumental o experiencial

Esta perspectiva surge de considerar la experiencia de las personas como lo más determinante de la confianza en la policía. Su planteamiento básico es que el miedo al crimen erosiona la confianza en la policía. Si la gente está ansiosa por la posibilidad de ser víctima de un crimen, juzgará a la policía como ineficaz para enfrentar el crimen y relacionarse con la comunidad. Jackson et al. (2009) denominan esta perspectiva analítica como instrumental, con la intención de destacar que parte del supuesto de que el fin principal de la policía es prevenir delitos.

Por su parte, Salazar-Tobar y Rengifo (2023) denominan perspectiva experiencial a un grupo de investigaciones que afirman que las percepciones de confianza en la policía están determinadas principalmente por la exposición al crimen y al contacto policial. Los autores también consideran que las experiencias indirectas pueden igualmente moldear la percepción de confianza y legitimidad de la policía. En este sentido, haber sido víctima de un delito o haber padecido una mala experiencia con la policía aumentan la desconfianza.

Algunas investigaciones que han analizado la relación entre el miedo al delito y la confianza en la policía en el Sur global son Alda et al. (2017) para el caso del caribe; Dammert y Malone (2002) para el caso de Argentina, y Vilalta (2010) para el caso de México. En cada uno de estos estudios se demuestra una asociación entre el miedo al delito y la poca confianza en la policía.

La perspectiva policial

Si bien sentir temor o haber sido víctima de un delito puede considerarse producto de la ineficiencia de la policía, reducir el trabajo de la policía a la prevención del crimen resulta muy limitante. En consecuencia, en este apartado se agruparon una serie de teorías bajo el título de perspectiva policial, ya que tienen como elemento en común que profundizan sobre diferentes aspectos del desempeño policial y cómo estos son determinantes en la confianza hacia la policía.

Desde la teoría del desempeño (performance theory), la victimización o sensación del miedo al crimen se interpreta como una falla en las expectativas del público con respecto a la policía. En otras palabras, cuanto más vea la ciudadanía cumplidas sus expectativas de desempeño, más confianza depositarán en las autoridades (Van Craen & Skogan, 2015). Una de las principales críticas a esta teoría es que parte de una idea muy limitada acerca del trabajo policial. Desde la perspectiva de la justicia procesal (procedural justice theory), se considera importante no solo la prevención de los delitos, sino que la ciudadanía espera que la policía les trate con justicia, dignidad y que responda a sus preocupaciones (Tyler, 2001; 2005; 2011).

Acorde con lo anterior, Akinlabi (2020), en su análisis sobre la formación policial en Nigeria, confirmó que el abuso policial y el uso excesivo de la fuerza tienen un efecto negativo en la confianza en la policía. De igual manera, Ang et al. (2021), analizando datos de varias ciudades de Estados Unidos, concluyen que los actos de violencia policial afectan la participación ciudadana y la presentación de informes de la población civil, es decir, que deteriora la confianza ciudadana en la policía. Malone y Dammert (2021) y Salazar-Tobar y Rengifo (2023), en sus comparativos para Latinoamérica, muestran que un tiempo de respuesta prolongado o que la policía pida sobornos afecta negativamente la confianza.

En un esfuerzo similar, Bergman y Flom (2012), en su comparativo entre Argentina y México, muestran que la evaluación del desempeño policial es uno de los determinantes fundamentales de la confianza en la policía. Van Craen y Skogan (2015) llegan a conclusiones muy similares al afirmar que, en Bélgica, la capacidad de respuesta percibida es fundamental para una relación de confianza sólida entre el público y la policía.

Otro factor asociado fuertemente con la confianza en la policía es la confianza interpersonal. Bergman (2002) plantea que la confianza interpersonal está altamente correlacionada con la percepción subjetiva de la ciudadanía acerca de la eficacia de las instituciones. Choi y Krui (2020) muestran que, mientras mayor nivel de integración social exista, mayor será la confianza en la policía.

MacDonald y Stokes (2006), centrándose en Estados Unidos, señalan que los niveles bajos de capital social comunitario percibido contribuyen a mayores niveles de desconfianza en la policía local. Desde una perspectiva similar, Jackson et al. (2009), para el caso de Inglaterra, afirman que la percepción de la cohesión social tiene un efecto significativo y sustancial sobre la confianza en la policía. Así mismo, Han et al. (2016), analizando el caso de China, señalan que una mayor cohesión vecinal mejora la confianza pública en la policía. En el caso de México, Vilalta y Fondevila (2022) llegan a conclusiones similares al mostrar que el correlativo más determinante de la confianza en la policía es la confianza entre vecinos.

En concordancia con esto, Jackson y Sunshine (2007) señalan que la baja confianza en la actuación policial expresa no solo una evaluación desfavorable del desempeño policial, sino también una evaluación desfavorable de la fortaleza de los vínculos de la comunidad local.

Es importante considerar que, desde esta perspectiva, el miedo al crimen y la confianza en la actuación policial están impulsados por diagnósticos no profesionales del orden social y moral (Jackson, 2004). Por lo tanto, en la medida en que los policías defiendan la estructura moral de la comunidad, aumentará la confianza de la ciudadanía. Sin embargo, la importancia del prototipo policial depende del grado en que las personas se identifiquen con su comunidad. En consecuencia, la identificación moral con la policía puede ser más complicada en áreas de pluralismo social y étnico (Jackson & Sunshine, 2007).

Perspectiva de policía comunitaria

Tomando en cuenta las perspectivas analíticas anteriores, es importante considerar que, en las últimas décadas, el desarrollo de modelos de policía comunitaria ha proliferado alrededor del mundo, como una estrategia para construir vínculos más estrechos entre los agentes de policía y la ciudadanía, para generar confianza y construir instituciones policiales más efectivas en entornos de baja confianza. En consecuencia, han surgido una serie de investigaciones que han evaluado la capacidad de las estrategias de policía comunitaria para generar mayor confianza en la policía.

Malone y Dammert (2021), en su comparativo en Latinoamérica, concluyen que, si bien las percepciones sobre el trato policial a la ciudadanía son muy importantes para la confianza en la policía, las variables orientadas a los resultados también importan, lo que indica que el público juzgará a la policía no solo por cómo los trata, sino también por las capacidades percibidas para enfrentar la actual ola de criminalidad. En ese sentido, su trabajo expone una transformación significativa en las formas de actuación de la policía tendientes a preservar los derechos humanos de la ciudadanía, pero que han resultado poco efectivas para responder de forma adecuada ante los delitos.

Blair et al. (2021), después de estudiar seis casos distintos del Sur global, argumentan que los aumentos en las prácticas policiales comunitarias a nivel local no produjeron mejoras en la confianza entre la ciudadanía y la policía ni lograron reducir los índices de criminalidad. A su vez, mencionan que tres desafíos de implementación comunes a las reformas policiales pueden haber contribuido a estos resultados decepcionantes: la falta de aceptación sostenida por parte de los líderes policiales; la rotación frecuente de los líderes policiales y sus oficiales, y la falta de recursos para responder a las cuestiones planteadas por la ciudadanía.

Estos resultados ponen de manifiesto que las capacidades de la policía para responder de forma adecuada a las necesidades de la población en contextos de alta criminalidad y escasa confianza en las instituciones son muy limitadas.

Factores contextuales

Además de las perspectivas teóricas anteriores, en las investigaciones sobre confianza en la policía se han integrado diversas variables para integrar aspectos contextuales de acuerdo con la escala que se esté trabajando. Algunas investigaciones han contemplado las capacidades económicas de los Estados mediante diferentes medidas. Por ejemplo, Rudell y Trott (2022) han evidenciado una mayor confianza en la policía en países con mayor producto interno bruto per cápita. Por su parte, Salazar-Tobar y Rengifo (2023) muestran que, en Latinoamérica, la confianza en la policía se relaciona negativamente con el desarrollo económico.

En cuanto a las dinámicas de violencia y criminalidad, uno de los indicadores más socorridos para aproximarse han sido las tasas de homicidios. Estudios como los de Jang et al. (2010), Cao et al. (2012) y Choi y Krui (2020) coinciden en que las personas que viven en países con tasas altas de homicidios reportan niveles más bajos de confianza en la policía. Caicedo (2022), en su comparativo de países latinoamericanos, encontró resultados similares al respecto.

Para el caso de México, algunas investigaciones han analizado cuestiones más específicas sobre la violencia, como las dinámicas relacionadas con el narcotráfico. Al respecto, Blanco (2013) encontró que la confianza en las instituciones disminuye a medida que aumenta la actividad del narcotráfico. Vilalta y Fondevila (2022), en su comparativo de confianza entre las policías y las fuerzas armadas, muestran que la confianza en las fuerzas armadas es menor en los lugares donde la guerra contra el crimen organizado es intensa.

En un nivel más local, se han considerado variables para dar cuenta del desorden percibido. Para el caso de Inglaterra, Jackson et al. (2009) muestran que la percepción de desorden afecta negativamente la confianza en la policía. Vilalta y Fondevila (2022) incluyeron una serie de indicadores para evaluar características físicas y criminológicas de las colonias en México, con lo cual demostraron que la falta de alumbrado o la presencia de baches o pandillas afecta negativamente la confianza en la policía. De forma similar, Baek et al. (2022), centrados también en el caso mexicano, argumentan que las personas que consideran su barrio como seguro reportan mayor confianza en la policía.

Factores individuales

En cuanto a los factores individuales, el sexo, la edad y la clase social son algunos de los más importantes y más recurrentes en los análisis estadísticos sobre la confianza en la policía. Los resultados de distintas investigaciones muestran pocas coincidencias.

Caicedo (2022) apunta a que, para el caso de los países latinoamericanos, la confianza en la policía se ve afectada positivamente cuando las personas pertenecen a la clase alta. Han et al. (2016) también concluyen que las personas con clase social más alta tienen más probabilidades de confiar en la policía, así como las personas mayores, las mujeres y las personas con menor nivel educativo.

Mendonça y Grijó (2020), analizando el caso de Brasil, coinciden en que una mayor edad está asociada positivamente con la confianza en la policía. No obstante, ni el género ni la escolaridad ni el ingreso familiar resultaron con correlaciones significativas. Vilalta y Fondevila (2022) muestran resultados distintos para las mujeres, al señalar que en México tienen una menor propensión que los hombres a confiar en la policía. Con respecto a la edad, señalan que la relación es curvilineal: la confianza en las autoridades va disminuyendo progresivamente y aumenta a partir de los cuarenta años.

El recorrido hasta aquí presentado muestra variables a distintos niveles que influyen en la confianza en la policía. Para este análisis se consideran principalmente aquellas teorías e hipótesis relacionadas con el desempeño policial. Es decir, se recurre a distintas medidas para evaluar el trabajo de la policía y distinguir algunas estrategias de formación policial comunitaria o de proximidad, con el fin de determinar si existe una relación con la confianza en la policía. Antes de presentar los aspectos metodológicos, se exponen algunos aspectos contextuales e institucionales de las policías de Neza y de la Ciudad de México (CDMX).

La policía municipal de Nezahualcóyotl

Neza es uno de los 125 municipios del estado de México. Para el 2020 contaba con 1 150 103 habitantes y se ubicaba como el segundo municipio más poblado de su entidad, únicamente por debajo del municipio de Ecatepec (Secretaría de Bienestar de México, 2023). Se encuentra al oriente del estado y colinda con las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza de la CDMX.

Es precisamente gracias a su colindancia con la capital del país que experimentó un acelerado crecimiento, puesto que gran parte de la población que vive en el municipio trabaja en la CDMX. A pesar de su urbanización y su cercanía con la capital se trata de un municipio con carencias importantes. De acuerdo con la Secretaría de Bienestar de México (2023), el 46,5 % de la población se encuentra en situación de pobreza.

El estado de México había sido una entidad históricamente gobernada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). No obstante, desde inicios de 2023, esto cambió con el arribo de Delfina Gómez a la gubernatura de la entidad por parte del partido Morena. Neza experimentó su alternancia en el poder mucho antes; en el año 2000, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) arribó a la presidencia municipal. Este “giro a la izquierda” fue uno de los factores que posibilitó la transformación de la policía municipal, que comenzó en 2003 con el nombramiento de Jorge Amador al frente de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Neza. Su primera etapa al frente de la institución duró seis años. En 2009, con la llegada del PRI nuevamente a la presidencia municipal, el proyecto se interrumpió.

Durante esos años, las transformaciones institucionales se centraron en cinco temas: 1) reorganización de la policía por medio de cuadrantes; 2) depuración, entrenamiento, certificación de los policías; 3) reconstrucción de las relaciones con la población; 4) creación de una nueva coordinación con otras fuerzas policiales, y 5) modernización tecnológica y logística (Alvarado, 2019).

Con el retorno del PRD a la presidencia municipal en 2012, el director Amador retomó las riendas de la institución. En esa segunda etapa se desarrollaron estrategias de prevención en los cuadrantes y se crearon redes vecinales, es decir, espacios virtuales y presenciales donde la ciudadanía puede expresar sus preocupaciones de seguridad a la policía y participar directamente en la definición de las prioridades policiales en su vecindario (Montambeault & Días, 2021).

El trabajo por cuadrantes y las redes vecinales durante esos años han permitido que la policía de Neza desarrolle un estrecho contacto con la población y sea identificada como una policía municipal con uno de los programas más prometedores a nivel nacional. No obstante, la percepción de inseguridad sigue siendo alta aun después de varios años de implementación del proyecto.

Los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) para 2018 mostraban que el 81,9 % de la población mayor de 18 años consideraba que su municipio es inseguro. Con datos de la misma encuesta para septiembre de 2023, ese porcentaje se redujo a 66,8 %. Si bien es una disminución importante, la percepción de inseguridad continúa siendo alta, pues 7 de cada 10 habitantes de Neza siguen considerando inseguro su municipio (ENSU, s.f.).

Con respecto a los niveles de confianza en la policía, Neza ha logrado distinguirse entre las policías municipales, que son las instituciones en que menos confía la ciudadanía. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe, s.f.), para 2019, el porcentaje de personas a nivel nacional que confiaban en la policía municipal fue de 38,6 % (Vilalta & Fondevila, 2022). Para el caso de Neza, ese porcentaje era de 50 %.

El proyecto de una policía comunitaria sigue vigente en Neza. Actualmente, el municipio está siendo gobernando por el partido Morena, que, al ser un partido de izquierda con vínculos con el PRD, no representa un riesgo para la interrupción del proyecto como sucedió en años pasados. A partir de 2022, Jorge Amador dejó la Dirección de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero continúa participando como asesor de la institución. Tras veinte años del inicio de uno de los procesos de reforma policial con mayor reconocimiento, resulta interesante analizar hasta qué punto estas estrategias han tenido un impacto en la confianza hacia la institución.

La policía preventiva de la Ciudad de México

En 1997 se realizaron las primeras elecciones para Jefe de Gobierno en el Distrito Federal. Hasta entonces existía una estructura de gobierno presidencialista, donde la capital de la República era administrada a través del Departamento del Distrito Federal, cuyo jefe, mejor conocido como regente de la ciudad, era nombrado por el presidente. La instauración de un gobierno democráticamente electo marcó el comienzo de una nueva etapa para la organización de la policía capitalina.

Los gobiernos del PRD se mantuvieron hasta 2018 con la llegada de Claudia Sheimbaun y Morena al gobierno de la CDMX. Sin embargo, a diferencia de Neza, esto no representó una ruptura del proyecto institucional, sino un reforzamiento de diversas estrategias de profesionalización, modernización y organización territorial de la policía más grande de México.

De acuerdo con el Censo de Seguridad Pública Estatal (2023), la CDMX cuenta con un estado de fuerza de 90 044 policías. Esto representa una tasa de policías por cada mil habitantes de 3,7, mientras que la tasa nacional es de 0,9.

Hablar de manera detallada de las transformaciones de la policía capitalina en las últimas décadas excede los objetivos de esta investigación. Lo que interesa resaltar es que parte del conjunto de transformaciones que ha experimentado la institución han estado orientadas al desarrollo de estrategias de policía de proximidad o comunitaria.

A partir de 2010, la policía preventiva inició con un modelo de operación policial organizado en cuadrantes. Esta estrategia consiste en dividir los sectores de la policía preventiva en zonas de patrullaje reducidas que abarcan algunas manzanas (cuadrantes). Para fortalecer la relación con la ciudadanía, los jefes de cuadrante y su personal realizan visitas a los vecinos, a fin de conocer su opinión sobre el trabajo policial, enterarse de sus necesidades y, con base en esta información, diseñar estrategias de vigilancia acordes con la zona (Padilla, 2014). El modelo de operación por cuadrantes continúa como una de las principales estrategias de operación durante la administración de Claudia Sheimbaun. Actualmente, la CDMX se encuentra dividida en 5 zonas, 14 regiones, 73 sectores y 847 cuadrantes (https://cuadrantes.ssc.cdmx.gob.mx).

Además del sistema de cuadrantes, el gobierno capitalino ha empleado diferentes estrategias para fortalecer los vínculos con la ciudadanía, obteniendo información acerca de sus preocupaciones y tratando de solucionar sus demandas. En 1999 se crearon los comités vecinales, que fueron grupos de vecinos organizados por colonia o barrio. Estos comités tenían contacto constante con el gobierno de la ciudad a través de juntas y diversas actividades. Los miembros de los comités vecinales lograron vincularse con la policía y articular medidas para mejorar la situación de seguridad pública, pero con alcances limitados (Alvarado, 2012).

En la actualidad existen gabinetes de seguridad ciudadana en cada una de las 72 coordinaciones de la CDMX, que funcionan a través de reuniones entre autoridades de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia con la ciudadanía. En las juntas, la población solicita y demanda servicios de seguridad incidiendo en la agenda policial; a su vez, son una forma de generar control sobre los policías (Vega, 2021).

Los cambios en la estructura y organización de la policía en las últimas dos décadas han sido significativos. La ciudadanía cuenta con una policía que ha desarrollado un sistema de patrullaje con el que tiene presencia en toda la ciudad, así como diversos canales institucionales que le permiten establecer contacto con la ciudadanía para tratar de satisfacer sus necesidades. No obstante, de acuerdo con la Envipe de 2023, el 80 % de las personas consideran que vivir en la CDMX es inseguro y solo el 44,9 % confía en la policía (Envipe, s.f.).

La policía de la CDMX y la policía de Neza son dos instituciones que, dentro del contexto mexicano, representan excepciones. La mayoría de las policías locales no han logrado esquemas de operación bien definidos, enfocados al acercamiento con la ciudadanía y que busquen la resolución de problemas. En concordancia con esto, resulta relevante analizar si las formas de operación desarrolladas por ambas policías han tenido impacto en la confianza ciudadana, sobre todo considerando que operan en contextos urbanos densamente poblados, con índices delictivos altos y donde se reproducen diversas ilegalidades.

Metodología

Los datos utilizados para el análisis provienen de una encuesta cuyo objetivo fue obtener estimadores que reflejaran el comportamiento de la población en seguridad y participación ciudadana. Las encuestas se realizaron durante el último trimestre de 2021 y el primer bimestre de 2022 en el municipio de Neza y en el Centro Histórico de la capital (CHCM), que abarca 44 áreas geoestadísticas básicas (AGEB), en su mayoría ubicadas dentro de la delegación Cuauhtémoc y el resto en la delegación Venustiano Carranza.

Es importante resaltar que el CHCM es la zona más vigilada de la ciudad y a la vez donde ocurre la mayor cantidad de delitos. En este sentido, los resultados no serán representativos de toda la urbe. No obstante, considerando el contexto adverso para el trabajo policial en esa zona, si las estrategias de proximidad presentan un impacto positivo entre los habitantes de dicha zona, es probable que exista ese mismo efecto en otras zonas de la ciudad con índices delictivos más bajos y dinámicas sociales menos problemáticas. En la Tabla 1 se presentan las características de la encuesta. Para estimar el tamaño de muestra se tomó como referencia la tasa de prevalencia delictiva del Estado de México que genera la Envipe de 2019, cuyo valor es de 50 %.

Tabla 1 Características de la encuesta

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los planteamientos teóricos antes presentados, se consideraron diez variables para probar las distintas hipótesis sobre la confianza en la policía. En la Tabla 2 se muestran tanto la variable dependiente como las variables independientes que se tuvieron en cuenta. Se puede apreciar la pregunta con la que están relacionadas las variables, la escala de respuesta original de la pregunta y cómo fueron transformadas en dicotómicas para un análisis mucho más sencillo.

Tabla 2 Construcción de variables para análisis de confianza en la policía

| Variables | Pregunta | Escala original | Escala para análisis |

|---|---|---|---|

| Confianza en la policía | Dígame, ¿qué tanta confianza le inspira la policía de la CDMX/de Nezahual-cóyotl? | Mucha confianza | 0 = No confía en la policía |

| Algo de confianza | 1 = Confía en la policía | ||

| Poca confianza | |||

| Nada de confianza | |||

| Policía comunitaria | El programa de policía comunitaria implica que las y los oficiales trabajan con la comunidad para tratar las causas del delito en un esfuerzo por reducir los problemas a través de varias actividades. ¿Considera usted que la policía local de su colonia trabaja con un modelo de policía comunitario? | 1 = No | 0 = No |

| 2 = Sí | 1 = Sí | ||

| Efectividad de la policía para prevenir delitos | ¿Qué tan efectiva considera que es la policía de su colonia para prevenir los delitos? | Muy efectiva | 0 = No efectiva |

| Algo efectiva | 1 = Efectiva | ||

| Poco efectiva | |||

| Nada efectiva | |||

| Temor a la policía | ¿La policía le inspira temor? | Muy de acuerdo | 0 = En desacuerdo |

| De acuerdo | 1 = De acuerdo | ||

| En desacuerdo | |||

| Muy en desacuerdo | |||

| Edad | ¿Qué edad tiene? | 18 a 97 años | 18 a 97 años |

| Sexo | Mujer | 0=Hombre | |

| Hombre | 1=Mujer | ||

| Grado de estudios (Preparatoria o más) | ¿Cuál es su último grado de estudios terminado? | No tiene estudios | 0 = Secundaria o menos |

| Kinder | 1 = Preparatoria o más | ||

| Primaria | |||

| Secundaria | |||

| Preparatoria o bachillerato | |||

| Carrera técnica comercial | |||

| Normal | |||

| Universidad | |||

| Maestría o doctorado (posgrado) | |||

| No victimización | Durante los últimos doce meses, ¿usted personalmente sufrió o fue víctima de algún delito? | 0=No | 0=Victima |

| 1=Si | 1=No víctima | ||

| Confianza en los vecinos | Puedo confiar el cuidado de mi casa a mis vecinos en caso de salir de la ciudad. | Muy de acuerdo | 0=En desacuerdo |

| De acuerdo | 1=De acuerdo | ||

| En desacuerdo | |||

| Muy en desacuerdo | |||

| Basura en la calle | Pensando en los últimos doce meses, ¿qué tan seguido se presenta presencia de restos de botellas, cigarros, cascajo o basura en su calle? | Siempre (diario) | 0=No |

| A veces | 1=Sí (Siempre + A veces) | ||

| Nunca | |||

| Pandillerismo | Pensando en los últimos doce meses, ¿qué tan seguido se presentan riñas y peleas entre pandillas armadas o por grupos criminales locales? | Siempre (diario) | 0=No |

| A veces | 1=Sí (Siempre + A veces) | ||

| Nunca |

Fuente: Elaboración propia

En primer lugar se encuentran las variables relacionadas con el desempeño de la policía. Por un lado, la variable de policía comunitaria, que es la variable independiente principal, representa una visión de policía amplia, uno de cuyos objetivos principales es la atención de las demandas ciudadanas. En ese sentido, la hipótesis que se deriva de lo planteado es que las personas que reconocen que su policía opera bajo un enfoque comunitario tendrán mayor confianza en la institución.

Posteriormente se encuentra la variable de efectividad de la policía para prevenir delitos, que corresponde a una visión instrumental de la policía. En un sentido similar al planteamiento anterior, a mayor percepción de efectividad, mayor nivel de confianza en la policía. Como parte final del bloque correspondiente al trabajo policial, se consideró la variable de temor hacia la policía. La expectativa es que las personas que temen a la policía tienden a desconfiar de la institución.

En segundo lugar, se encuentran las variables sociodemográficas y socioeconómicas de las personas: edad, sexo y grado de estudios. Con respecto a la edad, se espera que, mientras mayor sea la persona, tenga una mayor confianza en la policía. Sin embargo, hay que considerar que los resultados en estudios previos han mostrado resultados diversos. En relación con el sexo, para el caso de México, la expectativa es que las mujeres muestren mayor desconfianza hacia la policía que los hombres. En cuanto al grado de estudios, se considera que las personas con preparatoria o un grado de estudios más elevado tienden a confiar menos en la policía.

En tercer lugar, se presentan la variable de no victimización, es decir, no haber sido víctima de un delito. La hipótesis sugerida es que las personas que no han sido víctimas de algún delito muestran un mayor nivel de confianza hacia la policía. En cuarto lugar, se consideró la variable de confianza en los vecinos para explorar la cohesión social. La expectativa es que aquellas personas que confían en sus vecinos para cuidar su casa tienden a confiar más en la policía.

Por último, se incluyeron dos variables para dar cuenta de algunas situaciones contextuales de desorden y criminalidad. Se espera que las personas que perciben que en su colonia hay basura en la calle o que existe pandillerismo tienden a desconfiar de la policía.

Resultados

La Tabla 3 proporciona una descripción general de la distribución de la variable dependiente, así como del conjunto de variables independientes. Los resultados muestran que, para el caso de las variables continuas, tanto en Neza como en el CHCM tienen comportamientos similares. El promedio de edad de las personas encuestadas ronda los 43 años. A su vez, el promedio de años residiendo en la colonia ronda los 29.

Tabla 3 Estadísticos descriptivos

| Variables | Neza | CHCM | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Prom. | D. est. | Mín. | Máx. | Prom. | D. est. | Mín. | Máx. | |

| Confianza en la policía | 0,53 | 0,50 | 0 | 1 | 0,42 | 0,49 | 0 | 1 |

| Policía comunitaria | 0,58 | 0,49 | 0 | 1 | 0,32 | 0,47 | 0 | 1 |

| Efectividad de la policía para prevenir delitos | 0,54 | 0,50 | 0 | 1 | 0,31 | 0,46 | 0 | 1 |

| Temor a la policía | 0,31 | 0,46 | 0 | 1 | 0,36 | 0,48 | 0 | 1 |

| Edad | 42,30 | 16,01 | 18 | 88 | 42,91 | 16,22 | 18 | 89 |

| Sexo | 1,52 | 0,50 | 1 | 2 | 1,54 | 0,50 | 1 | 2 |

| Grado de estudios (Preparatoria o más) | 0,55 | 0,50 | 0 | 1 | 0,54 | 0,50 | 0 | 1 |

| No victimización | 0,55 | 0,50 | 0 | 1 | 0,45 | 0,50 | 0 | 1 |

| Confianza en los vecinos | 0,65 | 0,48 | 0 | 1 | 0,61 | 0,49 | 0 | 1 |

| Basura en la calle | 0,86 | 0,35 | 0 | 1 | 0,90 | 0,31 | 0 | 1 |

| Pandillerismo | 0,45 | 0,50 | 0 | 1 | 0,58 | 0,49 | 0 | 1 |

| N = 1706 | N = 901 | |||||||

Fuente: Elaboración propia

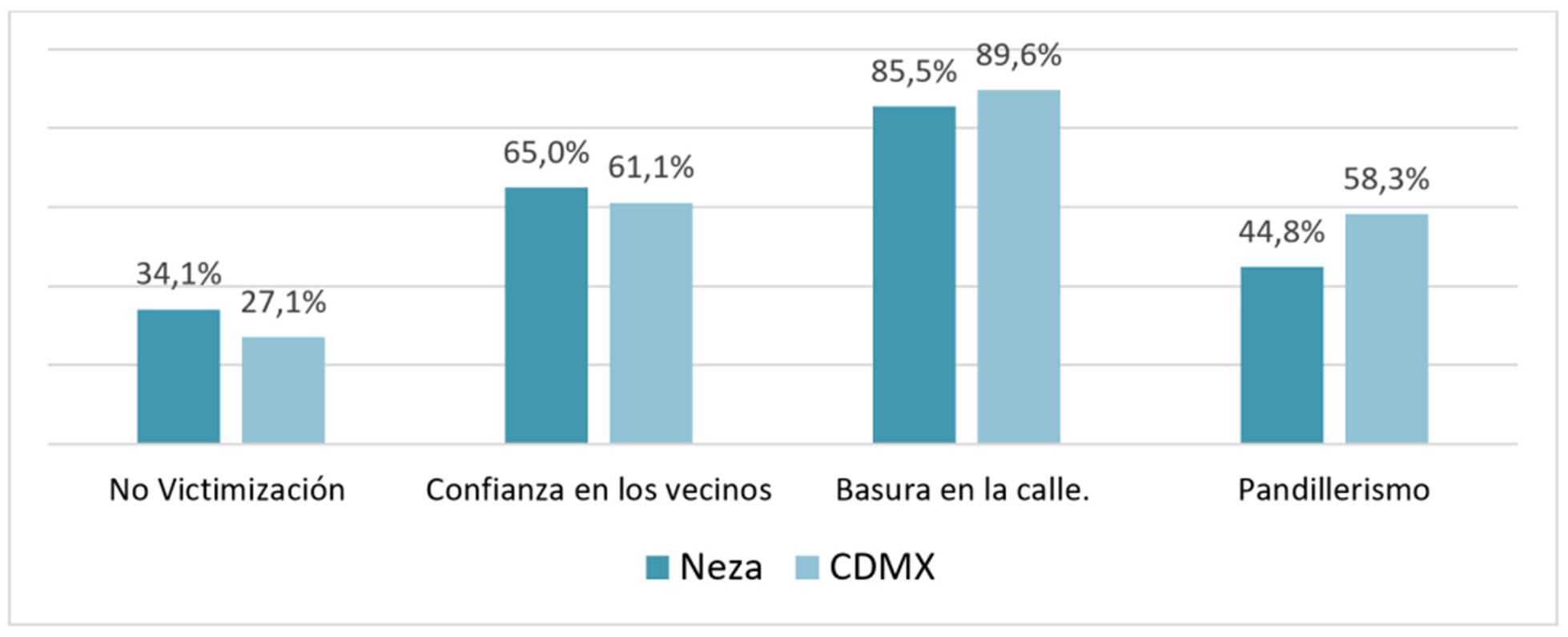

Para tener una comparación mucho más clara de las diferencias entre el resto de las variables, se elaboraron dos gráficas. En términos generales, los resultados de la Figura 1 muestran que la policía de Neza resultó mejor evaluada, puesto que, en todos los indicadores que dan cuenta de aspectos positivos del desempeño, obtuvo puntajes superiores a la policía de la CDMX. En cuanto a la confianza en la policía, existe una diferencia de 11 puntos porcentuales entre ambas instituciones. Se destaca el hecho de que, en Neza, 6 de cada 10 personas consideran que existe un modelo de policía comunitaria y que la institución es efectiva en la prevención de delitos, mientras que en el CHCM solo 3 de cada 10 personas comparten esa visión. En cuanto al temor, ambas policías presentan resultados similares, aunque la policía de la CDMX aparece con resultados ligeramente superiores: 4 de cada 10 personas que viven en la capital le temen a la policía.

En cuanto a la victimización, los resultados muestran diferencias menores entre ambas policías (Figura 2). En Neza, el porcentaje de personas encuestadas que reportaron no haber sido víctimas de un delito en el último año fue ligeramente mayor que en el CHCM, con una diferencia de siete puntos porcentuales.

Fuente: Elaboración propia

Figura 2. No victimización, confianza en los vecinos y características físicas y criminológicas

Respecto a la confianza en los vecinos, los resultados sugieren que tanto el CHCM como el municipio de Neza son localidades donde 6 de cada 10 personas confían en sus vecinos. En relación con las variables que dan cuenta de la percepción de desorden y de dinámicas de violencia en la colonia, los resultados apuntan a que la percepción negativa es mayor en el CHCM que en Neza, aunque las diferencias son muchos menos marcadas que en los indicadores de desempeño policial.

Los resultados en conjunto de la Figura 2 corroboran lo que se argumentó respecto a la similitud entre Neza y el CHCM como zonas urbanas densamente habitadas con cohesión social entre sus habitantes, pero también con altos índices delictivos. En la Tabla 4 se presentan los resultados del modelo de regresión logística binomial, con el fin de identificar los determinantes de la confianza hacia la policía en ambos casos.

Tabla 4 Resultados del modelo sobre confianza en la policía

| Neza | CHCM | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| N | 1706 | 901 | ||||

| Variables independientes | Razones de momios | D. est. | Razones de momios | D. est. | ||

| Policía comunitaria | 1,54** | 0,28 | 2,61*** | 0,49 | ||

| Policía efectiva en prevención de delitos | 4,92*** | 0,94 | 3,07*** | 0,87 | ||

| Temor a la policía | 0,51*** | 0,09 | 0,44** | 0,08 | ||

| Edad | 0,98*** | 0,01 | 0,99* | 0,01 | ||

| Sexo | 0,94 | 0,14 | 1,03 | 0,20 | ||

| Grado de estudios | 0,93 | 0,15 | 1,41* | 0,28 | ||

| No víctimización | 1,30* | 0,20 | 1,41* | 0,28 | ||

| Confianza en vecinos | 172*** | 0,27 | 143*** | 0,20 | ||

| Basura en la calle | 0,82 | 0,18 | 1,22 | 0,32 | ||

| Pandillerismo | 0,74** | 0,11 | 0,56*** | 0,11 | ||

| _cons | 0,93 | 0,43 | 0,38 | 0,22 | ||

| *p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01 |

Fuente: Elaboración propia

Los resultados del modelo de regresión logística apuntan a que las estrategias de policía comunitaria o de proximidad presentan asociaciones independientes con la confianza en la policía. La razón de momios y la significancia estadística es mayor para el caso del CHCM, pero presenta resultados sólidos también para el caso de Neza. Los resultados confirman la hipótesis principal, es decir, los programas de policía comunitaria desarrollados por estas instituciones impactaron positivamente en la confianza en la policía.

No obstante, ambos modelos presentaron razones de momios más elevadas para la variable de “efectividad para prevenir delitos”; allí se destaca el caso de Neza con una razón de momios de 4,92, el coeficiente más alto de todo el modelo. Estos resultados sugieren que la percepción de la eficacia de la policía para prevenir delitos es la variable más fuerte asociada con la confianza en la policía; es decir, es su determinante principal de acuerdo con el modelo elaborado.

Con respecto al temor a la policía, se confirmó la hipótesis planteada de una relación negativa con la confianza. Así, los resultados sugieren para ambos casos que las personas que temen a la policía tienden a desconfiar de la institución.

Respecto a las variables que dan cuenta de los factores individuales, no presentaron resultados relevantes. La variable de edad mostró una asociación negativa con la confianza en la policía, pero con una asociación muy débil, ya que las razones de momios fueron casi de 1 en ambos casos. La variable de sexo no presentó asociación estadísticamente significativa con la confianza en la policía.

En cuanto a la variable del nivel de estudios (preparatoria), presentó asociación positiva con la confianza en la policía solo para el caso del CHCM (aunque relajando un poco los criterios de significancia estadística). El resultado muestra una asociación distinta a la hipótesis planteada, que asume una relación negativa, lo que implica que tendrá que ser contrastado con resultados de futuras investigaciones.

Para la variable de confianza en los vecinos, los resultados confirmaron la hipótesis planteada para ambos casos. La confianza en los vecinos en Neza y el CHCM está asociada de manera independiente con la confianza en la policía.

La variable de pandillerismo también se comportó conforme a la hipótesis planteada al presentar una asociación independiente, pero negativa, con la confianza en la policía. Así, las personas que consideran que el pandillerismo es una actividad recurrente en Neza y CHCM tienden a desconfiar de la policía. La variable de no victimización también presentó asociación independiente con la confianza en la policía en el sentido esperado, aunque relajando un poco los criterios de significancia estadística.

En síntesis, en el modelo de confianza en la policía, siete de diez variables propuestas presentaron asociación independiente con la confianza en la policía. Las razones de momios más elevadas fueron obtenidas por las variables de policía comunitaria y policía efectiva en la prevención de delitos, lo que permite sugerir que, para el caso de Neza y CHCM, las estrategias implementadas por las instituciones han impactado positivamente la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones, aun considerando otras variables que dan cuenta de condiciones individuales y del entorno de las personas encuestadas.

Discusión

Más allá de las diferencias y particularidades de cada uno de los modelos de proximidad desarrollados por la policía de Neza y la policía de la CDMX, es importante resaltar que los resultados muestran su impacto positivo en la confianza ciudadana, lo cual confirma la hipótesis principal de este estudio. Este resultado es contrario a lo propuesto por Blair et al. (2021), quienes afirman que los programas de policía en el Sur global no han tenido impacto en la confianza ciudadana ni en la reducción de los delitos. Es importante señalar que en su estudio no se consideró ningún caso mexicano.

En este sentido, los hallazgos aquí presentados son una invitación para continuar analizando otros casos para enriquecer el debate respecto del potencial de las estrategias de proximidad que han desarrollado instituciones policiales en Latinoamérica para lograr fortalecer la confianza de la ciudadanía.

El segundo hallazgo más importante en esta investigación es que la variable con la razón de momios más elevada en ambos casos fue la de la policía efectiva para la prevención del delito. La razón de momios es mayor en el caso de la policía de Neza, lo que sugiere que sus estrategias para prevenir el delito han sido mucho más efectivas para incentivar la confianza de la ciudadanía que en el caso de la policía de la CDMX. El resultado adquiere mayor relevancia si se considera que tanto el CHCM como Neza son lugares donde siete de cada diez encuestados reportaron haber sido víctimas de por lo menos un delito durante el año de levantamiento de la encuesta.

En este sentido, los resultados plantean una tensión similar a la identificada por Malone y Dammert (2021) cuando concluyen que el desarrollo de estrategias de policía comunitaria afectan positivamente la confianza en las instituciones de seguridad pública, pero que la percepción de una policía con capacidad para prevenir los delitos también es importante para la ciudadanía. De acuerdo con esto, considerando las trayectorias de ambas policías, es necesario que los modelos de proximidad desarrollados durante más de una década para lograr una relación estrecha con los habitantes evolucionen hacia estrategias que, aprovechando esos lazos, tengan como principal prioridad la prevención de los delitos.

Sin embargo, es necesario advertir que ese reto es mayúsculo si se considera lo que han planteado investigaciones de corte cualitativo. Montambeault y Días (2021), para el caso de Neza, y Vega (2021), para el caso de la CDMX, coinciden en que la existencia de redes clientelares y brokers ha generado un acceso desigual a los mecanismos de seguridad participativos, lo cual puede contribuir al desarrollo de lo que González y Mayka (2023) denominan “ciudadanía asimétrica”, donde algunos ciudadanos se ven beneficiados por la ampliación de la participación en la actividad policial a costa, algunas veces, de la restricción o violación de los derechos de otros grupos comúnmente marginados.

El temor a la policía tuvo razones de momios mucho más bajas que el resto de las variables que dan cuenta del desempeño de la policía, lo que sugiere que, a pesar de ser temidas por tres de cada diez personas, las estrategias de proximidad y de prevención del delito de estas instituciones de policía han tenido un impacto mayor en la confianza que su mala reputación.

Respecto al resto de las variables, como se detalló en el apartado anterior, la mayoría de ellas se comportaron conforme a las hipótesis planteadas, pero ninguna obtuvo razones de momios por encima de las variables de desempeño policial, lo que permite afirmar que son menos determinantes de la confianza en la policía según el modelo planteado.

Los hallazgos presentados deben ser considerados como exploratorios, es decir, pueden ser de utilidad para futuros comparativos de N pequeña, pero se requiere incluir variables que puedan explorar con mayor detalle el trabajo policial. A su vez, será necesario mejorar las medidas de victimización y cohesión social a través de la construcción de índices que puedan integrar diferentes dimensiones de ambos conceptos.

Conclusiones

Esta investigación da cuenta de que los modelos de policía de proximidad desarrollados durante años por las policías de Neza y de la CDMX han logrado generar relaciones más cercanas con la ciudadanía y mejorar la confianza con los habitantes de entornos urbanos, densamente poblados, con índices de criminalidad elevados y zonas donde se producen diversas ilegalidades.

Los resultados sugieren de forma clara que, para confiar en la policía, antes que estrategias comunitarias o de proximidad, las personas confían en una policía que sea efectiva para prevenir los delitos. Acorde con lo anterior, es necesario que estos mecanismos logren un mayor alcance, es decir, impacten a un mayor porcentaje de la población, y sobre todo que su desarrollo se oriente a fortalecer las capacidades para prevenir delitos.

Las reflexiones planteadas son una invitación para volver al estudio de las entidades analizadas y otras similares en la región, con el objetivo de explorar a mayor detalle cómo la ciudadanía elabora su percepción de desempeño de la policía y cuáles son los aspectos que le resultan más importantes del modelo de policía comunitaria con el que conviven. En este sentido, los hallazgos presentados pueden servir como punto de partida para otros estudios comparativos a nivel local, con el fin de identificar determinantes, así como similitudes y diferencias en las estrategias de operación de la policía que puedan ser de utilidad para el diseño de políticas públicas que contribuyan a una mejor relación entre las instituciones de policía y la ciudadanía.