Introducción

En México, la violencia y el delito ocupan un lugar central en la agenda pública, en especial tras el despliegue masivo de fuerzas federales en los estados del norte y de la costa occidental y pacífica durante la administración presidencial de Felipe Calderón (2006-2012). Esto se puede observar empíricamente en la percepción de la población. Según datos de la Encuesta Nacimiento de Victimización y Percepción del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a nivel nacional y para el último lustro, la inseguridad es la principal preocupación de la población, mientras que el narcotráfico/crimen organizado se posiciona siempre entre las primeras diez1.

Para el caso de la Ciudad de México, hasta mediados de la década de 1990, era considerada como algo similar a la meca del delito a nivel nacional. Ya en el nuevo milenio y con la guerra contra las drogas, la atención e intensidad del delito se desplazó hacia otras entidades federativas (Alvarado, 2012). No obstante, ya desde 2012 hay evidencia de un repunte de la actividad delictiva que tiene como culmen el año 2018; de hecho, para el período abordado, el homicidio doloso aumentó en poco más del 70 % al pasar de una tasa de 8,61 por cada 100 000 habitantes a una de 15,112.

Entre las zonas de mayor concentración de actividad criminal en la ciudad se encuentra el Centro Histórico de la Ciudad de México (CHCM), donde se infiere la presencia de crimen organizado (CO) por ser nicho de organizaciones criminales con raigambre en el barrio de Tepito (Alvarado, 2016). Este artículo indaga sobre el tema con el objetivo de mostrar los factores asociados a la percepción de la presencia de CO en el CHCM mediante el análisis de una encuesta aplicada a población residente y el ajuste de un modelo de regresión.

En primer término, se expone la paradoja del CHCM y el planteamiento del problema. Acto seguido se problematiza el objeto de investigación con base en literatura relativa a CO, con la intención de seleccionar los observables empíricos con criterio teórico. Posteriormente se describe y analiza la encuesta utilizada (descriptiva e inferencial). Luego, con elementos presentes en el estado de la cuestión, se discuten los resultados. Por último, el texto cierra con las conclusiones correspondientes.

Planteamiento

El CHCM se caracteriza por ser la capital administrativa del país, además del mayor centro político y simbólico nacional. Concentra la mayor cantidad de monumentos históricos de América Latina, una fuerte actividad financiera, comercial y de abasto popular, además de ser el lugar más concurrido de México, con más de dos millones de visitantes y usuarios diarios, lo que lo posiciona como uno de los puntos turísticos más importantes de México (Autoridad del Centro Histórico [ACH], 2018, p. 18).

Su composición actual, más allá de su notable carga histórica, se relaciona con la reconfiguración del patrón de acumulación de capital de mediados de la década de 1980, que provocó un impacto . Esta impactó en la desindustrialización de una porción, el desplazamiento y la relocalización de los centros de abasto popular, así como en un manifiesto despoblamiento -tan solo entre 1990 y 2000, el CHCM perdió el 15 % de su población (Delgadillo-Polanco, 2008, p. 824)-. Esto produjo un entorno de degradación urbana con “reductos de pobreza donde cientos de familias de muy escasos ingresos, indigentes y grupos vulnerables encuentran posibilidades de sobrevivencia; y en centros de comercio informales a escala regional que invaden la vía pública” (Delgadillo-Polanco, 2008, p. 821). Esto sin mencionar el deterioro urbano en equipamiento y edificios, así como el descuido del patrimonio artístico, el desdibujamiento de su carácter habitacional y la acumulación de problemas de violencia e inseguridad.

A la degradación urbana se le hizo frente con diversas iniciativas. La primera, por parte de Presidencia de la República en 1980, fue definir al CHCM como zona de monumentos. En 1987, la Unesco lo declaró como patrimonio de la humanidad y tres años después se creó el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México. Ya en el nuevo milenio, se impulsaron de manera decidida programas masivos de ordenamiento del comercio ambulante con la intención de intervenirlo de manera general, mediante un ambicioso programa de recuperación y reordenamiento de los espacios públicos que incluía, entre otras cosas, inversión directa, remodelación de edificios, desarrollo de proyectos habitacionales e intervenciones en materia de seguridad (Silva, 2010).

La reubicación del comercio ambulante -ideada por la primera administración electa por voto ciudadano (1997-2000), impulsada por el gobierno de López Obrador (2000-2006) y plenamente ejecutada durante la gestión de Marcelo Ebrard (2006-2012)- desplazó fuera del perímetro de inversión y renovación a los vendedores informales y afectó a la población vulnerable de vecindades debido al incremento del valor del suelo y el consecuente desplazamiento de la población más vulnerable (Leal, 2007). Con ello, pareciera ser que lo primordial es mantener el comercio informal “a raya, no importa que sea a pocos metros de distancia y no que su aglomeración en ciertos espacios cercanos genere verdaderas bolsas de pobreza, malestar social e ilegalidad en altas concentraciones” (Giglia, 2013, p. 36).

En el perímetro de inversión se detonó una dinámica de valorización del espacio que, básicamente, buscó “posicionar favorablemente a la urbe en el escenario de la competencia global por los flujos de inversión” (Giglia, 2013, p. 32). En ese sentido, se desarrollaron diversas acciones, que

Incluyen la patrimonialización, recuperación y rehabilitación de edificios y espacios de interés o propiedad pública; programas de ayuda al remozamiento de fachadas de edificios de propiedad privada; políticas culturales que favorecen la presencia de artistas y públicos específicos; reglamentos para los usos de la calle, etcétera; acciones que apuntan a un cambio de imagen. (Giglia, 2013, p. 32)

Esto condujo a una antinomia presente en poco más de diez kilómetros cuadrados: la composición actual del CHCM. Formalmente se definió un polígono que abarca un área de

770 manzanas, 1623 edificios declarados monumentos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por su valor históricos, 1597 inmuebles catalogados por el Instituto Nacional de Bellas Artes, por su valor artístico, 2988 inmuebles por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por su relevancia urbano arquitectónica. (ACH, 2018, p. 11)

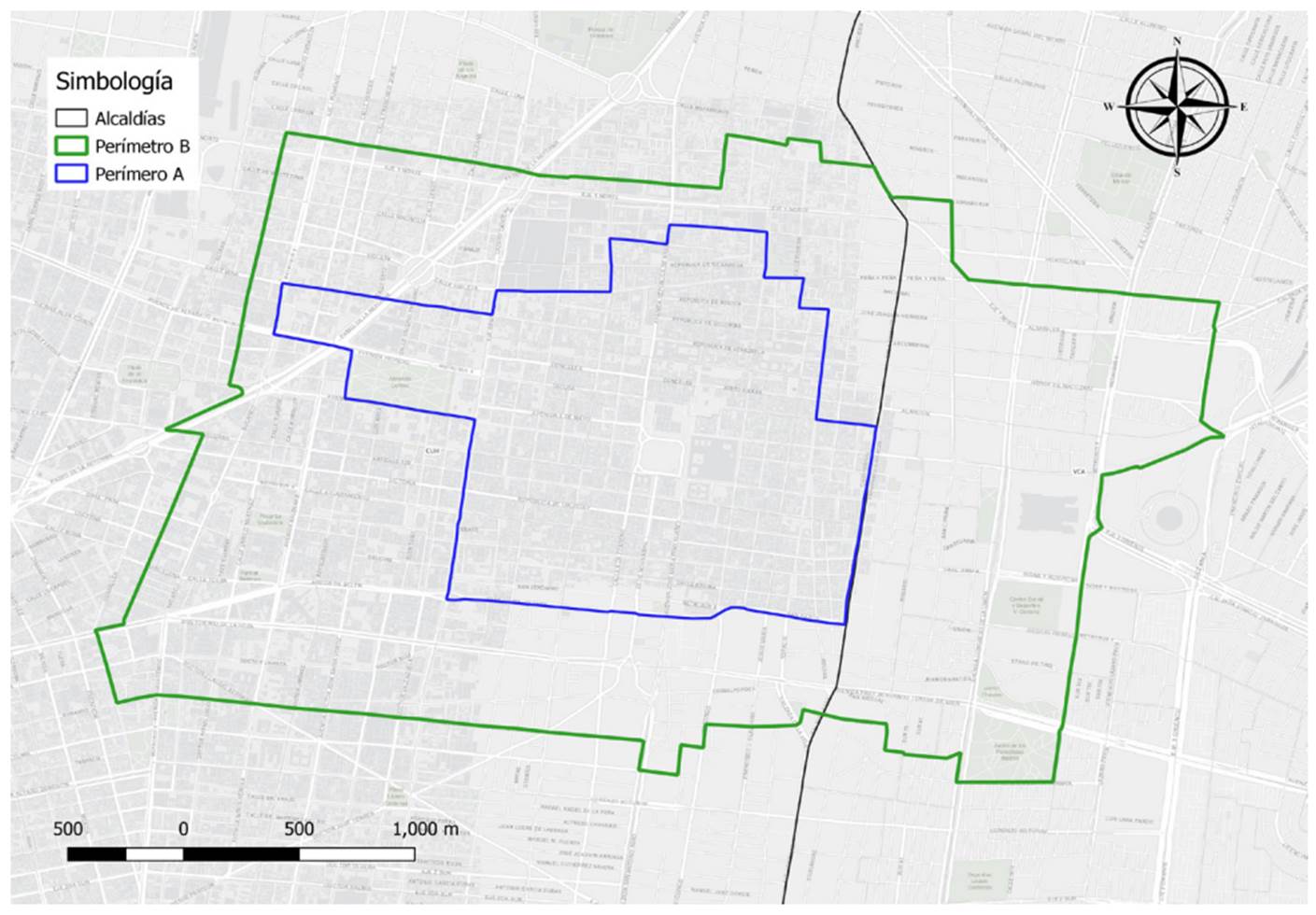

Este polígono es administrado por la ACH, creada en 2007 para el desarrollo del CHCM, como un órgano desconcentrado de la Jefatura de Gobierno3. Para su administración, está dividido en dos perímetros: A o zona núcleo y B como zona de amortiguamiento (Figura 1). En el perímetro A se cuenta con un entorno de atracción turística y financiera, con múltiples edificios históricos, además de oficinas de gobierno, y con una zona habitacional para la clase media. Todo esto representa, según Berthier (2020), una inversión de cerca de “16 mil millones de pesos en los últimos 20 años” (p. 199). En el perímetro B se concentran zonas de abasto popular con alta densidad de comercio ambulante desbordado sobre la vía pública. Allí:

Fuente: Elaboración propia

Figura 1 Mapa del polígono del centro histórico dividido en dos perímetros.

El deterioro y la falta de mantenimiento e inversión son evidentes en los espacios públicos de estas zonas, como calles, banquetas, arroyos, plazas y jardines, que presentan, además, [...] consumo de alcohol y drogas, […] y actividades delictivas, que inhiben la vida pública colectiva. (ACH, 2018, p. 53)

Además, existe una fuerte disputa entre organizaciones criminales por “el control de la venta de drogas al menudeo en el centro histórico: la Unión Tepito y Anti Unión” (Berthier, 2020, p. 200).

Así, en el CHCM hay una manifiesta división social del espacio urbano que “refleja, condensa y retroalimenta una estructura social compleja en la que coexisten y se combinan procesos de diferenciación, desigualdad y exclusión” (Saraví, 2008, p. 97) y que, en última instancia, contribuye a generar “áreas urbanas más rentables y contribuye a la fragmentación de la ciudad y a incrementar procesos de segregación espacial” (Delgadillo-Polanco, 2008, p. 825). Esta división social del espacio, potenciada por la renovación, genera analíticamente una lógica insular:

Abocada a producir territorios diferenciados e incomunicados los unos de los otros. La hiperreglamentación de un espacio renovado y representativo va a la par con la relativa tolerancia de la ilegalidad y el descuido en el cual son dejadas las zonas limítrofes, desatendidas por las instituciones y en las cuales rigen los arreglos informales de la calle, sujetos a permanente negociación. (Giglia, 2012, p. 37)

Más allá de las ingentes inversiones, los acuerdos y las negociaciones detrás del proyecto de renovación, el elemento que permitió la reubicación del comercio ambulante y garantizar la intervención y su sostenibilidad en el tiempo fue la introducción y operación de programas de seguridad pública para abatir el crimen y la transgresión de la ley (Leal, 2007; Zamorano, 2019). En ese sentido se destaca la serie de recomendaciones elaboradas por un grupo de consultores, encabezados por Rudolph Giuliani4, que derivaron en la incorporación de un enfoque de tolerancia cero en el trabajo policial (Davis, 2007; Becker & Müller, 2013), una reorientación del despliegue operativo de la policía bajo un esquema microterritorial, además del apuntalamiento de su actividad en el uso de la tecnología con la adopción de Compstat, “lo que implica un modelo estadístico georreferenciado que sirve para la asignación racional de elementos en los puntos de mayor concentración del delito” (Díaz Román, 2021a, p. 70), y la aplicación de los primeros centros de mando policial para espacios abiertos fundamentados en la videovigilancia de carácter masivo (Micheli & Islas, 2015).

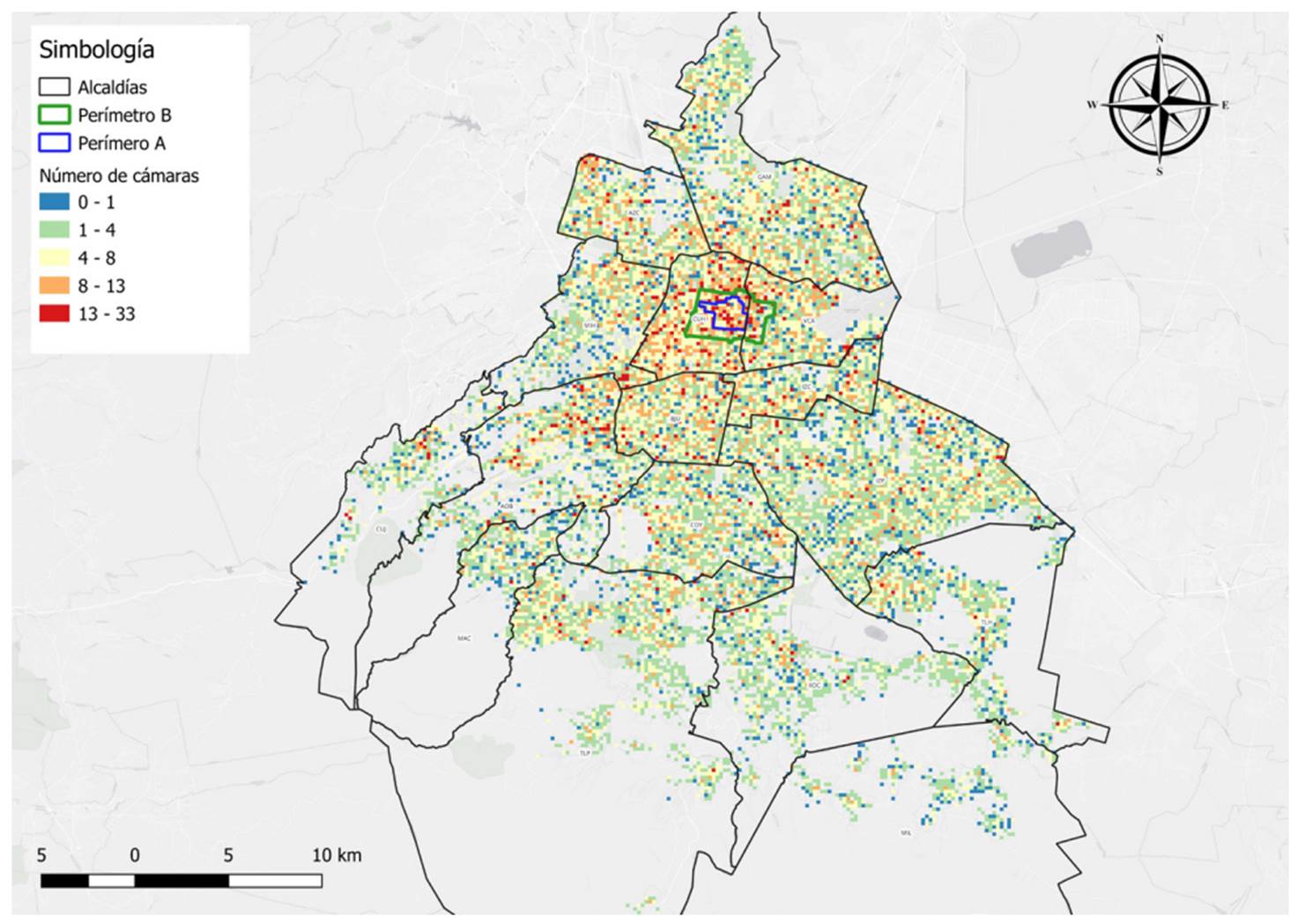

Esta lógica de segurización sigue operando y ha hecho del CHCM el lugar con la mayor concentración de recursos por parte de la policía capitalina. Es la zona más videovigilada de la ciudad si se toma como referente la cantidad de flujos de video. En la Figura 2 se exhibe un mapa de densidad de flujos de video, basado en celdas isométricas, de cuatro hectáreas cada una. En el mapa se observa el polígono del CHCM y los contornos de cada uno de los perímetros que lo componen, así como los flujos por celda. Como se aprecia por su nivel de coloración, el polígono es la zona más videovigilada5, lo que implica una mayor coordinación de elementos policiales en campo y un menor tiempo de reacción para la atención a cualquier tipo de incidencias. Esto hace del polígono la zona con mayor capacidad de reacción frente a cualquier situación.

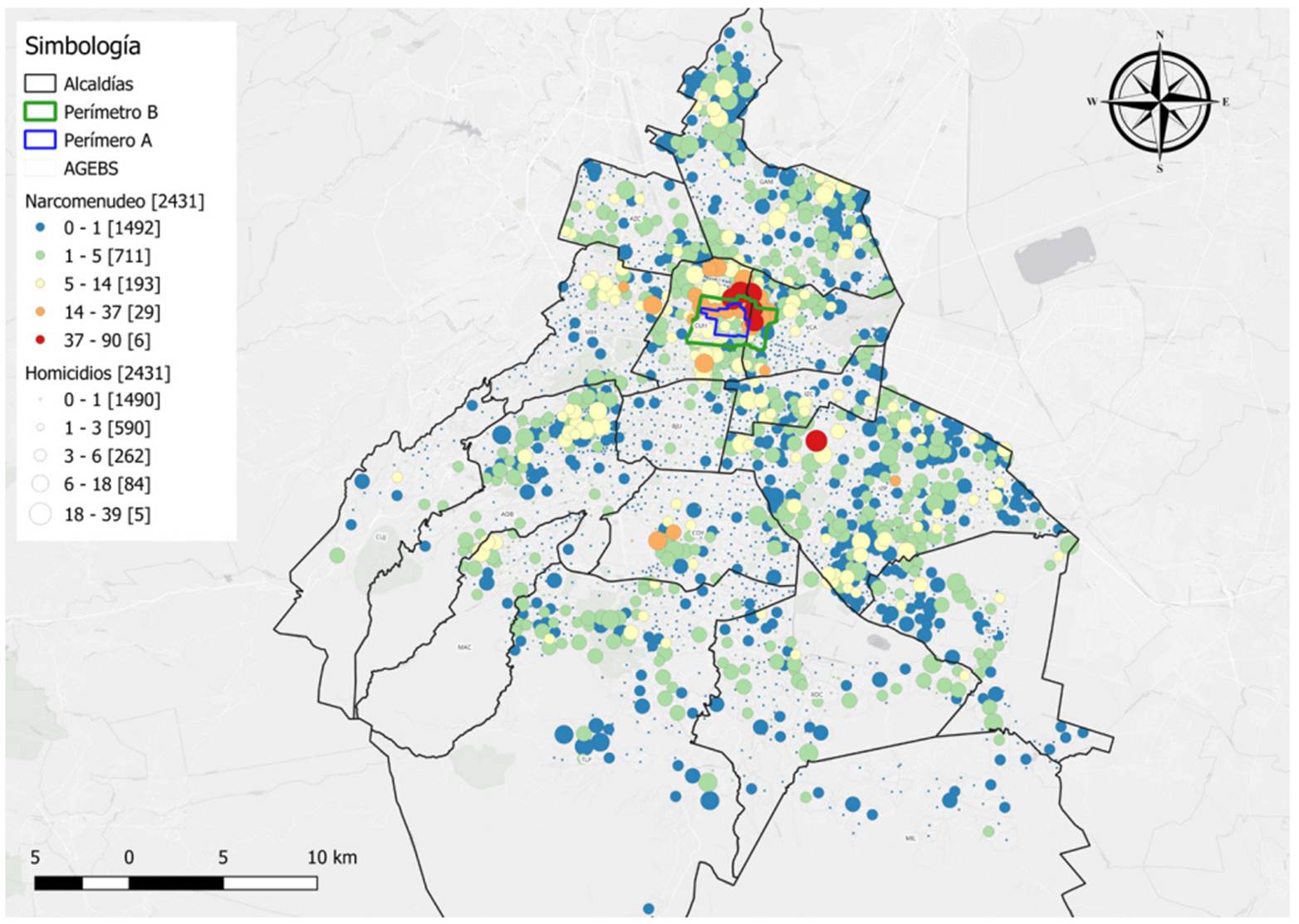

Esto opera en un contexto criminal de alta ocurrencia, en especial si se toma el homicidio doloso con indicador de crimen violento y violencia interpersonal, y el narcomenudeo como observables de presencia de CO. Ambos se representan en la Figura 3 de forma sencilla y solo con fines heurísticos: la relación entre homicidio y narcomenudeo es más fuerte en aquellas locaciones donde la coloración es más fuerte y las circunferencias son más amplias, como ocurre en el polígono estudiado.

Si se toman los mismos datos y se relativizan poblacionalmente por mil habitantes en las áreas geoestadísticas básicas (AGEB)6 que conforman el CHCM, se tiene que su tasa para homicidio doloso es de 1,96 por cada 1000 habitantes, mientras que la tasa para la Ciudad de México es de 0,70 (las dos alcaldías con tasas más altas son la de Venustiano Carranza con 1,16 y la de Cuauhtémoc con 1,15). Para el caso de narcomenudeo, la tasa es de 21,75 para el CHCM, mientras que la de la ciudad es de 3,29 (las dos alcaldías con tasas más altas son la de Cuauhtémoc con 10,28 y la de Venustiano Carranza con 8,17). Esto hace patente que la zona de interés es la más insegura de toda la ciudad. Así pues, la lógica de segurización se despliega en un entorno de alta inseguridad, situación que le confiere al polígono un carácter paradójico y posiciona la inseguridad y el delito como un elemento central en su composición.

Con respecto a la evidencia acumulada en relación con la violencia y la inseguridad en el CHCM, se cuenta con diversos tópicos analizados desde distintas ópticas. Por un lado, se resalta la violencia asociada al reordenamiento y, al menos declarativamente, se enuncia la importancia del despliegue de iniciativas de seguridad pública (Leal, 2007; Zamorano, 2019). En cuanto al análisis de las iniciativas de seguridad, se tiene el seminal texto de Davis (2007) y la contribución con base en trabajo de campo focalizado en la Merced de Becker y Müller (2013). Para el análisis del delito y sus dinámicas y efectos asociados, se presenta la perspectiva cualitativa: para Tepito (perímetro B) se resalta el trabajo de Arturo Díaz, quien analiza los efectos de la inseguridad y, lateralmente, cómo se convive con y entre vecinos envueltos en prácticas delictivas o ilegales (Díaz, 2019a). Además, analiza las estrategias de sobrevivencia de servidores públicos basadas en una economía de intercambio de favores con la población residente (Díaz, 2022) y los roles, dinámicas e interacciones de un grupo de vigilantes con comerciantes y habitantes, situación que apunta hacia el trastocamiento de las definiciones público/privado en la función de seguridad (Díaz, 2019b).

Con un enfoque parecido, Carlos Alba (2018) señala cómo los flujos de mercancía asiática de contrabando y la llegada de población coreana y china han modificado las relaciones dentro del barrio y muestran un elemento liminar con lo ilegal en las prácticas cotidianas (Alba, 2018). En el caso de La Merced y la zona de abasto popular, Vicente Moctezuma (2023) resalta que, en un contexto de “privación material y desprotección institucional, distintos actores movilizan violencias como recurso a través del cual se busca establecer ciertos micro-órdenes socioespaciales, fundando o conservando dominios sobre el espacio a través de los cuáles se accede a ingresos” (p. 191). A ello se suma la extorsión a comerciantes derivada de “la irrupción contemporánea del crimen organizado en la zona [...] y su violencia homicida” (Moctezuma, 2023, p. 181).

Desde los estudios cuantitativos, en especial con técnicas de análisis espacial, se exhibe la importancia del CHCM como punto de concentración del delito. Con autocorrelación espacial, Armando Vargas (2023) muestra evidencia de distribución no aleatoria del robo a transeúntes y el peso de las estructuras criminales en la degradación del control social y el facilitamiento para la venta de artículos ilegales. Derivado de la aplicación de pruebas LISA, un estudio propio anterior señala que, para el delito de narcomenudeo, en el perímetro central de la ciudad existe una concentración de incidentes no aleatorios (Díaz Román, 2022), mientras que para la relación entre narcomenudeo y homicidio, LISA bivariado, se destaca como conglomerado “el centro […], excepto el polígono A central, incluyendo la zona de Tepito, lo que afecta toda la zona de la Merced y el sector Congreso (Díaz Román & Laverde, 2023, p. 698). En este mismo sentido, Carlos Vilalta (2009) encuentra que la actividad de narcomenudeo se distribuye de manera aleatoria, es inmóvil geográficamente y se encuentra altamente concentrada en la zona central.

Cualquiera que sea el enfoque por el que se opte, la evidencia muestra la inseguridad como un asunto central. Se resalta la importancia de actividades como el contrabando, el vigilantismo, la extorsión, el narcomenudeo y el homicidio. El elemento que está de fondo podría ser, según Moctezuma (2023), la irrupción contemporánea del CO en la zona. Es probable si se tiene en cuenta que, en efecto, el polígono ha sido la base histórica de actividades y organizaciones criminales de la ciudad, así como el punto nodal de la firma criminal contemporánea más importante: la Unión Tepito (Alvarado, 2016).

De manera puntual, no existen análisis rigurosos sobre la presencia del CO en el CHCM7, hay un vacío en la producción de conocimiento al respecto. Para aportar a esto, tomando en cuenta la paradoja presente del CHCM, se analiza cuáles son los factores asociados a la presencia de CO en la zona. Para dar respuesta, se recurre a una deliberación teórica del término con la intención de fundamentar observables empíricos, para someterlos luego a examen vía inferencia estadística.

Fundamentación teórica

El término CO es polisémico. Comparte con otros conceptos recurrentes en las ciencias sociales “el problema de intentar adjuntar definiciones científicas específicas a un término que tiene una muy variable definición pública” (Hagan, 1982, p. 52; trad. propia). La forma como se lo define no es baladí. Puede impactar en la focalización de recursos humanos y financieros para hacerle frente. Como tal, no existe en el Código nacional (lo que existe es el tipo penal de delincuencia organizada), a pesar de ser de dominio común, principalmente desde mediados de la década de 1990. Su uso y definición tiene origen en los Estados Unidos. Hasta la década de 1980 se asociaba, principalmente, con la mafia italiana, sin importar la carga política, ideológica y racial detrás de ello8. Con el paso del tiempo se han formalizado las definiciones, que se inscriben en diferentes asunciones teóricas que revelan distintos aspectos de la realidad.

La primera definición lo concibe como una organización burocrática. El CO es una entidad con altos niveles de organización con formas específicas y con una marcada división del trabajo. Según esta definición, básicamente es una estructura funcional rígida con una cadena de mando y tramos de responsabilidad puntuales. Su elaboración proviene, principalmente, de los procesos jurídicos contra la mafia italiana de finales de la década de 1960 (Kleemans, 2014). Un modelo alterno sería el de la protección, según el cual el CO puede ejercer el control sobre ciertas actividades económicas mediante el uso de la violencia y una estructura impositiva. Gracias a esto, garantizan en la práctica el funcionamiento de las actividades económicas (legales e ilegales) mediante el ejercicio y/o la amenaza del uso de la violencia. Este posicionamiento resalta las dinámicas extorsivas, no problematiza en torno a la composición organizacional, roles o dinámicas, y omite la posible funcionalidad política de organizaciones como la mafia.

Desde la sociología económica, el CO se analiza como una empresa ilegal. Básicamente, asume los preceptos básicos de la actividad económica, solo que con el gradiente de la ilegalidad en este caso. Es decir: “las restricciones en el suministro no erradican la demanda; en su lugar solo alteran las condiciones del mercado para los empresarios ilegales” (Kleemans, 2014, p. 35; trad. propia). Su forma predominante es la provisión de bienes y servicios que son ilegales, regulados o de corto abastecimiento: es “la presencia de una o más de estas condiciones limitantes, y el deseo de un segmento suficiente de la sociedad de los bienes y servicios particulares lo que hace de su provisión un negocio rentable” (Finckenauer, 2005, p. 67; trad. propia). Al ser bienes o servicios con tales limitaciones, esta perspectiva puede resaltar características específicas de una multiplicidad de mercados ilegales, que pueden tener como punto de unión la ausencia de regulaciones por parte del Estado, puesto que, al ser ilegales, este “declina la protección de derechos de propiedad en tales mercados, no define ni aplica estándares de calidad al producto y puede perseguir a los actores del mercado” (Beckert & Wehinger, 2012, p. 3; trad. propia).

Frente a tal situación, entornos criminales de este tipo pueden recurrir al uso o amenaza de la violencia para asegurar el cumplimiento de acuerdos y garantizar condiciones de ventaja hacia actores específicos, recurrir a la corrupción, además de hacer uso o apoyarse en vínculos sociales diversos para hacer factible la continuidad de sus operaciones. Los vínculos, básicamente, permiten regular relaciones a partir de la interacción con personas próximas, principalmente entre familiares y conocidos. Con ellos se puede facilitar la cooperación en un entorno agreste. Las relaciones sociales también podrían “disolver problemas de cooperación en un entorno dominado por la desconfianza, la suspicacia y el engaño” (Kleemans, 2014, p. 38; trad. propia). Este precepto pone en duda los supuestos del modelo burocrático, en la medida en que la interacción entre miembros estaría mediada por vínculos de proximidad y no por el supuesto de organigramas ilusorios.

No obstante, el conjunto de aproximaciones exhiben al menos dos formas generales de visualización del CO: como conjunto de organizaciones ilegales estables cuyos miembros sistemáticamente se involucran en el crimen o como conjunto de actividades criminales organizadas llevadas a cabo mayoritariamente por fines monetarios (Paoli & Vander, 2014). A pesar de ello, se puede identificar una posible estructura (organizada y jerárquica), continuidad, uso de la violencia o amenaza de su uso, membresías limitadas (vínculos), negocios ilegales, penetración a negocios legales y corrupción (Finckenauer, 2005).

Así pues, lo que parece central en la definición del CO es su habilidad para ejercer la violencia, sea esta fáctica o como intimidación, lo que facilita las actividades ilegales y, en ciertas condiciones, alcanzar o sostener el control monopólico de mercados ilegales. Un elemento adicional es la corrupción de oficiales públicos con la intención expresa de asegurar inmunidad para garantizar la continuidad de las operaciones, además de proteger de la competencia a las empresas criminales (Hagan, 2006).

Si bien es cierto que la disertación que antecede no permite poner a prueba alguna teoría en particular sobre la presencia del CO en el CHCM, sí posibilita someter a examen un conjunto de hipótesis sobre la presencia de este fenómeno. En primera instancia, se descarta el enfoque burocrático, en la medida en que se limita a analizar una organización en particular, lo que implicaría tener acceso a expedientes o documentación interna (algo improbable tomando en cuenta que las organizaciones seguramente no documentan actividades ilegales) o, en su defecto, realizar un seguimiento etnográfico, lo cual, más allá del riesgo que implica, está fuera de alcance.

Sin embargo, lo que sí se puede probar es si la presencia de grupos organizados -que pueden variar en términos de su longevidad, continuidad y complejidad y que proveen infraestructura, recursos, capacidades o experiencia (Derek & Clarke, 2001), en este caso de pandillas- tiene una correlación positiva con el CO. En lo relativo al abastecimiento de bienes o servicios ilegales, regulados o de corto abastecimiento, se espera que la presencia de venta de drogas y alcohol sea indicativa de CO, del mismo modo que la amenaza o el uso de violencia, abordada mediante la presencia de balaceras, deberá estar alineada en el mismo sentido. Considerando que los vínculos sociales pueden jugar un rol preeminente como sustituto o sustituto funcional en un entorno de cooperación limitada y confianza minada por la ilegalidad, se espera que, a mayor cantidad de vínculos (observados por una variable construida de cohesión social), se perciba la actividad de CO. Hagan (2006) resalta la corrupción de oficiales públicos como un elemento que facilita la operación del CO. En este sentido, se espera que, a mayor corrupción, observado por confianza en la policía, se tenga una mayor presencia de CO.

Las hipótesis comentadas se ponen a prueba con base en una encuesta aplicada a población residente analizada bajo inferencia estadística. Mediante esto, lo que se aprecia es la percepción que tienen los habitantes del CHCM, un entorno violento con características peculiares, sobre la presencia o no del CO en sus locaciones y cuáles pueden ser los factores asociados a este. En la siguiente sección se expone el instrumento de observación, el conjunto de técnicas a aplicar y se presentan los resultados del análisis.

Metodología

La información utilizada se obtuvo por medio del levantamiento de una encuesta9 con el objetivo de obtener estimadores que reflejen el comportamiento de la población en términos de seguridad, participación ciudadana y respuesta a la pandemia de Covid-19. Se levantó entre 2021 y 2022 en dos locaciones: CHCM y el municipio de Neza. Para este caso, solo se hace uso de los datos del CHCM10, con una n = 1100. Tomando en cuenta el objetivo de la investigación, el planteamiento del problema y la fundamentación teórica para la selección de observables se trabaja con una n = 914, ya que, del total de los encuestados, solo esa cantidad respondieron si perciben o no la presencia de CO. El conjunto de preguntas y variables a trabajar se encuentran en la Tabla 1.

Tabla 1 Listado de variables

| Variable | Reactivo | Pregunta u observable empírico | Categorías |

|---|---|---|---|

| Crimen organizado | P21d | ¿Existe la presencia de crimen organizado en su colonia? | Sí |

| No | |||

| Grupos organizados | P21 a | ¿Existe el pandillerismo en su colonia? | Sí |

| No | |||

| Mercados ilegales | P35b | Pensando en los últimos doce meses, ¿qué tan seguido se presentan cada una de las siguientes situaciones en su colonia? Venta y consumo de alcohol o drogas ilícitas (narcotienditas). | Siempre (diario) |

| A veces | |||

| Nunca | |||

| Violencia | P35o | Pensando en los últimos doce meses, ¿qué tan seguido se presentan cada una de las siguientes situaciones en su colonia? Balaceras. | Siempre (diario) |

| A veces | |||

| Nunca | |||

| Cohesión social | P13e | Los vecinos de mi colonia son muy unidos. | Muy de acuerdo |

| De acuerdo | |||

| En desacuerdo | |||

| Muy en desacuerdo | |||

| P13f | Los vecinos de mi colonia se ayudan unos a otros cuando tienen una dificultad. | Muy de acuerdo | |

| De acuerdo | |||

| En desacuerdo | |||

| Muy en desacuerdo | |||

| P13m | Puedo confiar el cuidado de mi casa a mis vecinos en caso de salir de la ciudad. | Muy de acuerdo | |

| De acuerdo | |||

| En desacuerdo | |||

| Muy en desacuerdo | |||

| P13h | En el último año, las relaciones con los vecinos de la cuadra o colonia han mejorado. | Muy de acuerdo | |

| De acuerdo | |||

| En desacuerdo | |||

| Muy en desacuerdo | |||

| Corrupción | P15h | ¿Qué tanta confianza le inspira una de las siguientes personas o instituciones? La policía de la Ciudad de México. | Muy de acuerdo |

| De acuerdo | |||

| En desacuerdo | |||

| Muy en desacuerdo | |||

| Pobreza | n/a | Índice de marginación urbana (IMU) del Consejo Nacional de Población | Alta marginación |

| Baja marginación |

Fuente: Elaboración propia

Se agrega el observable de pobreza aproximado por el índice de marginación urbana (IMU) del Consejo Nacional de Población, que se encuentra a nivel AGEB; no obstante, se asocia el dato correspondiente a la residencia del encuestado mediante una unión por localización de las coordenadas del levantamiento. Adicionalmente, la variable se transforma a dicotómica con la intención de comparar alta marginación, 1, contra los otros tipos, 0 (muy baja, baja y media). Las preguntas p13_e, f, m y h fueron tratadas mediante la técnica de análisis de componentes principales (PCA) para poder disminuir su dimensionalidad y obtener una variable única que, en conjunto, concentra una varianza del 85 % total y es consistente en su composición. El análisis descriptivo se encuentra en la Tabla 2.

Tabla 2 Descriptivos básicos

Fuente: Elaboración propia

Al ser dicotómica la variable dependiente, donde 1 percibe la presencia de CO en su colonia y 0 no lo percibe, se puede ajustar un modelo de regresión logística binomial. Este se estimó en Stata 14 y los resultados se encuentran en la Tabla 3. Más allá de la significancia de diversas variables, el modelo ajusta según la prueba lrtest; además, los test de Wald por coeficiente señalan la no existencia de inconsistencias. Para facilitar la interpretación de los coeficientes, estos fueron transformados en momios.

Tabla 3 Modelo logístico para presencia del crimen organizado

Fuente: Elaboración propia

En el observable de mercados ilegales (venta y consumo de alcohol y drogas, “siempre” como referencia), los momios estimados de percibir la presencia de CO en la colonia son ,51 y ,15, lo que significa que quienes perciben la venta de alcohol y drogas frecuentemente y nunca tienen 49 % y 84 % menos momios estimados de percibir CO, respectivamente, en comparación con quien percibe siempre la venta de alcohol y drogas en su colonia.

Para violencia (balaceras con referencia “siempre”), los momios de señalar presencia de CO son de ,46 y ,25, lo que significa que quienes declaran la ocurrencia de balaceras a veces y nunca exhiben un 54 % y 25 % menos momios de percibir CO en su colonia, respectivamente, frente a quien manifiesta que las balaceras acaecen siempre.

En relación con la pobreza, se tiene que señalar que el IMU supera por muy poco el criterio de significancia estadística usual de p < ,05, puesto que el valor arrojado es de ,058. Tomando en cuenta esto, se puede señalar que un alto nivel de IMU incrementa en 60 % los momios de manifestar que en la colonia existe CO.

En el caso de la corrupción de oficiales públicos (niveles de confianza en la policía de la Ciudad de México y con “mucha confianza” como referencia), los momios relacionados con la presencia de CO son de 2,01 y 2,41, esto es, que la población que afirma tener poca o nada de confianza poseen un 101 % y 141 % más momios de percibir el CO, respectivamente, en comparación con quien afirma tener mucha confianza.

Para grupos organizados (pandillerismo), se tiene que la presencia de pandillas aumenta en 231 % los momios de avistar el fenómeno en cuestión en el entorno frente a quien afirma que en la colonia no existe el pandillerismo. La variable de cohesión social no fue significativa.

Discusión de resultados

La percepción relacionada con la presencia del CO en el CHCM está dada por los niveles de intensidad de la presencia de mercados ilegales, el nivel de frecuencia de la violencia, con un alto nivel de pobreza en el polígono, y por la corrupción de oficiales públicos según la gradación de la confianza en la policía de la ciudad, así como por la existencia de grupos organizados, en este caso pandillas. Los resultados son intuitivos, están sustentados en un planteamiento teórico, en un instrumento de observación controlado metodológicamente y en coeficientes no sesgados; no obstante, están constreñidos, en el sentido de que captan “estereotipos y mitos que rodean al CO y proceden a conducir las percepciones y políticas públicas, así como la aplicación de la ley” (Finckenauer, 2003, p. 73; trad. propia). No apuntan, por tanto, al fenómeno en sí, pues son parte de un constructo que orienta la definición de percepciones en torno al CO.

La presencia de mercados ilegales en el CHCM se asocia con el CO. Un indicio de esto es la venta de drogas y alcohol. Los hallazgos abonan a la evidencia acumulada (Díaz Román, 2022; Vilalta, 2009), en especial porque se señala al centro como un punto de agrupamiento no aleatorio de venta de drogas. Esto no resulta extraño si se toma en cuenta que históricamente, desde la década de 1930, se han asociado con esta actividad los barrios de Tepito, Merced, Candelaria de los Patos, la Guerrero y la colonia La Bolsa -actualmente colonia Morelos-, que ya “eran famosas por las actividades clandestinas o los bajos fondos que ahí se concentraron” (Olvera, 2021, p. 170). Sin embargo, esto no significa que sea el único mercado ilegal; se ha documentado la venta de productos de contrabando, falsificados e ilegales (Alba, 2018), así como prácticas extorsivas por concepto de “cobro de derecho de piso” (Moctezuma, 2023).

La intensidad de la violencia es indicativa de la presencia del fenómeno. Además, puede tener múltiples propósitos. Es un mecanismo de control de miembros de grupos criminales, apuntala o implanta códigos normativos y es una de las formas posibles de resolución de conflictos dentro de las organizaciones criminales (Reuter, 2009). Entre grupos, posibilita la solución de problemas y es una forma de posicionamiento y defensa (Goldstein, 1985) La literatura señala que, a pesar de ser un entorno marcado por el ejercicio y la amenaza de la violencia, esta no es del todo frecuente y “es usada de mala gana, probablemente para evadir problemas con el público y con la policía” (Beckert & Wehinger, 2012, p. 6; trad. propia). Empero, según los resultados, esta sí impacta en la percepción de los habitantes y parece ser una característica del CHCM, en particular del perímetro B (véase la Figura 2), si se tiene en cuenta que es la zona más insegura de la ciudad.

Si bien es cierto que en la fundamentación teórica no se explicitan nociones económicas para explicar el CO, sí se contempla su importancia para la comprensión del delito en general, ya sea a escala individual o a nivel área (Ramírez, 2014), además de su factibilidad empírica. La variable de pobreza, observada por alta marginación, señala que, a mayor marginación, hay una mayor percepción de CO. El nivel de marginación alto se concentra básicamente en ubicaciones fuera del perímetro A, esto es, allende la zona de intervención de los procesos de renovación. La marginación para el polígono es baja, lo que se debe a que el IMU puede ser un observable imperfecto porque capta carencias del hogar y no pobreza en su escala multidimensional11. No se hace uso de las preguntas relativas a ingresos del hogar, dado que casi la cuarta parte de los encuestados (24 %) no dieron respuesta al respecto.

En el caso de corrupción por parte de oficiales públicos, los hallazgos apuntan a que, a mayor desconfianza, se está frente a una policía más corrupta, lo que incrementa el CO. El tema no es trivial, pues se inserta en toda una discusión presente en la literatura en general (Hagan, 2006). La corrupción, ya sea por acción u omisión de funciones, conforma un incentivo a la acción criminal. De hecho, las organizaciones criminales pueden competir no por el control territorial, “sino por los derechos a pagar a funcionarios corruptos que controlan canales específicos [aduana, carretera, puerto, etc.]” (Reuter, 2009, p. 277; trad. propia). Así, el acceso a agentes corruptos se vuelve un asunto estratégico.

La presencia de grupos con recursos, capacidades y experiencia tanto en el ejercicio de la violencia como en tareas específicas puede materializar actividades como la venta de drogas y la amenaza y el uso de la violencia, que pueden ser repetidas, rutinarias y vinculadas con un modus operandi en particular (Derek & Clarke, 2001). En este caso, las pandillas dan cuenta de ello. El coeficiente generado es altamente significativo, es el más robusto en magnitud y cuenta con la direccionalidad esperada. Esto implicaría que la percepción de CO tiene una relación manifiesta con grupos que hacen presencia en el territorio con capacidades operativas, a pesar de ser pandillas. Quizás en el imaginario público pesan modelos interpretativos como el burocrático, y las pandillas pueden ser un rescoldo, un brazo o una vía de acceso a una organización de mayor calado.

En un contexto de alta desconfianza y con problemas de cooperación propios de actividades ilegales y al margen de regulaciones formales, los vínculos pueden facilitar la interacción entre actores, sobre todo pensando en territorios específicos. La variable de cohesión social no fue significativa; no obstante, se tiene que señalar que esta bien pudo haber sido teorizada desde una perspectiva opuesta, donde se asume que en comunidades con mayor densidad de vínculos e interacciones se ejerce un control social tendiente a la autorregulación de las comunidades urbanas, lo que debería derivar en una menor cantidad de delitos. Las pruebas empíricas para homicidio y narcomenudeo de este enfoque, para el caso de la Ciudad de México, arrojan una evidencia opuesta (Díaz Román, 2021a; 2021b; 2022), lo cual puede indicar limitaciones de la propia teoría y una generalización no aplicable para contextos latinoamericanos.

En el fondo, los vínculos y la densidad de redes pueden ser ambivalentes y tener “efectos positivos y negativos para el control social a través de procesos de mediación específica” (Patillo, 1998 p. 754; trad. propia). Este contrasentido puede tener asidero en redes afincadas en “los altos niveles de propiedad de la vivienda y en la residencia de larga data, lo que ha creado un intrincado sistema de socialización que produce políticos de alto nivel para la ciudad, así como para los líderes máximos de pandillas” (Patillo, 1998, p. 761; trad. propia).

Conclusiones

El CHCM es el epicentro de la vida política y social del país. Su configuración actual se debe a los programas de recuperación del espacio público y la reubicación del comercio ambulante a inicios del milenio. Con ello se definieron zonas de intervención que modelaron dos perímetros. En el perímetro A se aplicaron programas de recuperación, peatonalización, inversión pública y repoblamiento, lo que atrajo al turismo y a inversionistas. Al perímetro B se desplazó a habitantes de vecindades y en situación vulnerable, así como al comercio popular marcado con la impronta de la degradación urbana y la inseguridad. Para hacer ello posible, se aplicaron distintas iniciativas de seguridad pública que modificaron los modelos de operación de la policía de la Ciudad de México. El resultado, entre otras cosas, fue una paradoja: en menos de diez kilómetros cuadrados converge el área más vigilada de la ciudad y con mayores capacidades de reacción con la zona más peligrosa de la ciudad.

La evidencia acumulada en torno a la inseguridad en el centro es múltiple y proviene de distintos enfoques. Desde los estudios que analizan iniciativas públicas hasta los estudios urbanos, se destaca la importancia de la intervención, así como la finalidad de posicionar a la Ciudad de México de cara a la globalización. Además, se sustenta la diferenciación, segregación e insularización que promovió la acción pública.

Los estudios de corte antropológico resaltan la presencia de actividades como el contrabando y el comercio ilegal derivados del impacto de la introducción de mercancía asiática, el vigilantismo y la economía de favores, así como la presencia de prácticas extorsivas. Mientras que las investigaciones orientadas a variables señalan el polígono, en especial el perímetro B, como punto de agrupación no aleatoria de actividades relacionadas con venta de drogas y delincuencia en general. Esto puede indicar la presencia de CO en el área; a pesar de ello, no hay investigaciones sólidas sustentadas en una problematización con fundamento teórico, acompañadas de instrumentos de observación construidos rigurosamente y con una técnica apropiada que garantice resultados no sesgados.

La fundamentación teórica sobre CO viene del análisis de la criminología norteamericana, donde, al parecer, existen dos enfoques: uno centrado en organizaciones estables ilegales cuyos miembros se involucran sistemáticamente en actividades criminales, y otro centrado en una serie de actividades criminales llevadas a cabo con la finalidad de obtener ganancias. Los elementos en común para observar el CO pueden ser la presencia de mercados ilegales, como el de las drogas; el uso o amenaza de la violencia como forma de dirimir conflictos y generar disciplina; la corrupción de oficiales públicos para posibilitar las operaciones criminales con el menor riesgo posible; la presencia de vínculos sociales como forma de generar cooperación en entornos minados por la desconfianza y la ilegalidad, además de la existencia de grupos con capacidades operativas que puedan estar dotados de recursos, capacidades y experiencia.

Aunque el estudio del problema en cuestión es elusivo, esto no impide conocerlo mejor. Para superar esta dificultad, se han tomado las apreciaciones de la teoría y se indagó sobre la percepción del fenómeno mediante la encuesta. Los resultados del modelo dan soporte a las apreciaciones de la teoría: la percepción del CO entre los habitantes del CHCM está dada por el nivel de presencia de mercados ilegales, la frecuencia de actos de violencia, la corrupción de los oficiales públicos observada por los niveles de confianza a la policía y la presencia de grupos con capacidad de operación. La cohesión social no fue significativa. Adicionalmente, se agregó una variable indicativa de pobreza que sí fue significativa.

En síntesis, los resultados aportan a la discusión académica y pública sobre esta problemática. Posicionan una línea de generación de conocimiento con una marcada veta empírica y saldan un vacío en la literatura. Por otro lado, señalan y revelan un problema público que, al menos en la administración de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), se trató de ocultar mediante falacias y ficciones (como la irreal historia de una jauría de canes como causantes de asesinatos múltiples), aun a pesar de la creciente evidencia de CO en la Ciudad de México, como la desaparición forzada de trece jóvenes en un solo acto (Bar Heaven en 2013) y el despliegue de elementos y vehículos tácticos y aeronaves de la armada en 2017 para capturar al “Ojos” en la Alcaldía de Tláhuac. Quizás un primer elemento para la acción pública sea reconocer el problema, diseccionarlo e indagar en sus posibles causas y soluciones.