Introducción

El 7 de septiembre de 2006, cinco cabezas humanas fueron arrojadas a la pista de baile de un club nocturno en el municipio de Uruapan, Michoacán. Crónicas periodísticas hablaron de 15 a 20 hombres con armas largas que llegaron al lugar en tres camionetas y, sin pronunciar palabra, entraron y salieron del lugar (Martínez et al., 2006). El silencio lo interrumpió una narcomanta colocada momentos después: “La familia no mata por paga. No mata mujeres, no mata inocentes. Sólo muere quien debe morir. Sépanlo toda la gente, esto es justicia divina” [sic] (citado en Relea, 2006). Este mensaje se convirtió en el prólogo de un conjunto más extenso de textos escritos, firmados, publicados y difundidos por un par de grupos criminales con un peculiar discurso de arraigo local: La Familia Michoacana (LFM) y Los Caballeros Templarios (LCT).

Este artículo reseña la producción editorial de grupos criminales en Michoacán desde el punto de vista de la legitimidad política. Se argumenta que, a pesar de tener heterogeneidad narrativa, todos los textos comparten un rasgo homogéneo en términos de su objetivo sociopolítico: difundir un discurso de autoridad vinculado a un proyecto de autoridad criminal, a partir de una representación narrativa de estatalidad, aunque caracterizada por la criminalidad y la localidad. Este análisis se construye a partir de un corpus de seis textos que se describen más adelante y condensa dos esferas que se combinan en escenarios de violencia y criminalidad donde, además, existe un despliegue comunicativo por parte de un grupo criminal. Por un lado, la dimensión comunicativa, en la que participan grupos criminales con algún grado mínimo de organización. Por el otro, la carga de contenido político sobre la que se basan los mensajes desplegados.

Siguiendo a Moretti-Fernández, la comunicación criminal es, simultáneamente, una interfaz y una práctica (2015, p. 84), pero también un debate de rasgos locales basado en la materialidad y universos simbólicos asociados con el poder (Matos, 2009, p. 114). Vale la pena aclarar que LFM y LCT no recurrieron exclusivamente a manuscritos para sus propósitos comunicativos vinculados a la construcción de autoridad. Entre otros recursos, también se enlistan videos en YouTube, narcomantas, un himno y plegarias. Aunque todas esas expresiones son auxiliares a la misma interfaz y construyen expresiones de la misma práctica comunicativa, el corpus analizado aquí explícitamente apela y gira en torno a un debate de transformación del poder con sólidos rasgos locales. Lo es no solo por la prosa de los manuscritos en sí, si no también por lo que le rodea, y que Genette (2001) llama el paratexto: “[...] una zona no solo de transición sino también de transacción: un lugar privilegiado de una pragmática y una estrategia, de una influencia en el público [...] que, bien o mal entendida y lograda, está al servicio de una mejor recepción del texto” (pp. 1-2; trad. propia). Así, no se trata solo de lo que dicen los textos, sino también del contexto y el despliegue en el que tienen o buscan tener sentido.

Para realizar el análisis, la investigación se construyó sobre dos fuentes. Por un lado, el análisis directo de los textos reseñados y, por el otro, una serie de entrevistas realizadas en el marco de una investigación más extensa sobre el vínculo entre grupos criminales y la legitimidad política (Peña, 2020). Aquella investigación implicó un trabajo de campo en Michoacán entre 2017 y 2018, donde se obtuvieron los manuscritos analizados para efectos de esta investigación, así como entrevistas con personas cercanas al fenómeno en el terreno1.

El artículo se divide en tres secciones. En primer lugar, se presenta el marco conceptual que permite abordar los conceptos de legitimidad y autoridad criminal. Posteriormente se describe el contexto michoacano en particular y mexicano en general que documenta la crisis general de legitimidad y autoridad en que se producen esos textos. La tercera sección aborda el contenido de los textos que constituyen la producción editorial criminal. Finalmente se presentan tanto la discusión de resultados como algunas ideas a manera de conclusión.

Legitimidad y criminalidad. El Estado como recurso simbólico

A pesar de que es un punto de partida común concebir los grupos criminales como colectividades orientadas prioritaria o exclusivamente hacia intereses lucrativos, alrededor del mundo abundan casos que sugieren que los grupos criminales tienen intereses políticos. Estos intereses pueden motivar prácticas, acciones y relaciones, tal como sucede con otras colectividades (Wainwright, 2016). Incluso, además de actores políticos, un grupo criminal también se explica como un fenómeno social vinculado a la construcción o mantenimiento de poder, generalmente local. Es por eso que, antes que crimen organizado, resulta más productivo conceptualmente pensar en la organización del crimen (Escalante, 2012).

Como parte de esa organización, puede haber casos de colectividades criminales articuladas mediante un discurso de separación respecto al resto de la sociedad. El interés de grupos criminales por la legitimidad se deriva de proyectar la idea de un grupo separado del resto de la sociedad, unitario, identitario, agencial y capaz de decidir sobre la vida pública. Este es un recurso útil para generar legitimidad en torno a esa imagen (un referente que, por cierto, también funciona para el Estado formal). En ese sentido, la legitimidad es instrumental y contextual. Racionalizar para qué funciona como instrumento permite entender qué y cómo se disputa, lo que variará en función del caso.

Ahora bien, ¿puede una colectividad ilegal, y concretamente un grupo criminal, pretender u obtener legitimidad? Esta idea invita a cuestionar si la legitimidad es una categoría normativa o descriptiva (Peter, 2016; Duyvesteyn, 2017)2. Si es normativa, los actores políticos deben alcanzar características, virtudes o estándares para convertirse en legítimos (por ejemplo, ganar elecciones o cumplir con requisitos legales establecidos previamente como una sucesión en el trono de alguna monarquía). Ello generalmente impediría a cualquier actor ilegal pretender cualquier noción de legitimidad. Sin embargo, si la legitimidad política es una noción flexible o incluso volátil con características que varían de un caso a otro, entonces la estandarización normativa del concepto no funciona para profundizar en su entendimiento. En su lugar, es la práctica y la objetivación de fenómenos concretos y localizados la que define una forma específica de construir al agente social legítimo.

Como categoría descriptiva, la legitimidad deja de ser una atribución o adjetivación para convertirse en una concepción, que implica un conocimiento y reconocimiento de cómo ocurren en el terreno los procesos de construcción de autoridad y su historicidad. Estudiar la legitimidad omitiendo las peculiaridades del contexto conlleva un riesgo epistemológico significativo. Implica, por ejemplo, obviar “por qué el poder se ejerce de manera más coercitiva en algunos contextos que en otros” (Beetham, 1991, p. 6; trad. propia). Por ello, comprender cómo se construye y reconstruye la autoridad requiere de un enfoque local para reconocer cómo operan ahí las prácticas, los símbolos y los marcos y alcances de lo que se reconoce como legal o ilegal.

Los actores no estatales, especialmente los armados, pueden encajar en el escenario de una autoridad fragmentada y ejercerla. En este caso, la legitimidad también estará en juego y los grupos criminales pueden mostrar interés en ella. Dicha legitimidad, como concepto relacional, involucra dos lados: el interesado en convertirse en legítimo (que podría ser más de un agente) y la(s) audiencia(s) sobre las que se ejerce la autoridad. Siguiendo a Schlichte y Schneckener (2015, pp. 417-418), los textos que componen la producción editorial criminal de Michoacán cumplen con las características de ser fuentes de legitimidad para un actor armado no estatal. Como se verá, desde su heterogeneidad, esta producción editorial apunta a construir un discurso de legitimidad basado en la autoridad criminal.

El contexto. Criminalidad y legitimidad en Michoacán

Michoacán es práctica y simbólicamente relevante en la guerra contra las drogas en México por dos razones. En primer lugar, porque fue el primer campo de batalla de la guerra, y en segundo porque Michoacán es el estado natal del expresidente Calderón. La producción criminal editorial de Michoacán comienza en este contexto. Los productos editoriales analizados aquí no son ni el primer ni el último caso de comunicación criminal. De hecho, y en el marco de la discusión sobre la narcocultura, se reconoce la diversidad y complejidad de estos ejercicios comunicativos. Al respecto hay ejemplos como las narcomantas (Maihold, 2012), el narcomarketing, ya sea en la industria turística (González-Díaz et al., 2020) o en las redes sociales (León, 2023), hasta la profunda reflexión de Valencia (2016) sobre la performatividad de la violencia criminal vinculada al capitalismo.

Además, en otros contextos internacionales también se han observado casos de relativa similitud. La prensa brasileña, por ejemplo, ha registrado desde hace décadas la filtración de un reglamento presuntamente atribuible al grupo criminal Primeiro Comando da Capital. El manual, de 32 puntos, exhibe “[...] un conjunto de reglas de fidelidad y castigo para los miembros traidores de la organización criminal” (Alves & Codazzi, 2019). Incluso, desde los noventa existe registro de otras versiones de este documento interceptadas en cárceles de este país que, o bien son preliminares, o son documentos distintos (Panda & Alves, 1997).

En Colombia, Villar y Cottle (2011, p. 72) documentaron la forma en que el diario Medellín Cívico, periódico fundado por uno de los tíos de Pablo Escobar y financiado por el propio Escobar, solían publicarse posicionamientos antiextradición que favorecían al cartel de Medellín. Usualmente firmados por el editor, el origen del patrocinio hizo de este periódico una especie de vocero indirecto de las ideas del líder del cartel colombiano. Incluso, cuando Escobar resultó electo para el Congreso en 1982, Medellín Cívico se encargó de presentarlo como un hombre de espíritu libre, que contrastaba con el establishment político de Colombia, y el mismo Escobar utilizó este medio para defenderse de críticas y acusaciones (Villar & Cottle, 2011, pp. 73-74).

Sin embargo, la producción editorial de Michoacán, se argumenta, es excepcional por dos factores: el amplio rango narrativo conjugado y la diversidad de audiencias hacia donde se dirigían los textos. En Michoacán, como afirma Maldonado, no es que durante el periodo en el que se realiza esta producción editorial hubiese una ausencia de Estado; antes bien, había un exceso de prácticas de estatalidad (2010; 2014)3. En estos contextos, el ejercicio de la violencia se distribuye y reparte entre una diversidad de actores, quienes, en consecuencia, pueden mostrar un gran interés en disputar la legitimidad política, dado que, como instrumento que aporta eficiencia al control, la legitimidad le permite a un actor social en condiciones de coexistencia y competencia de autoridad ejercer la suya de manera más eficiente y sostenida. Michoacán es, al respecto, un caso ejemplar.

Existe un consenso relativamente amplio respecto a la excepcionalidad de LFM y LCT. Más allá de si se trata del mismo grupo criminal en diferentes fases, o de dos completamente ajenos entre sí, ambos grupos construyen un sólo continuum en términos del despliegue simbólico y político atípico atribuible a un grupo criminal. Según Sicilia (2015, p. 13), LCT eran un grupo criminal New Age. Apelan lo mismo a rituales, mandatos, principios y simbología del catolicismo; que a recursos de la literatura de autosuperación; derechos sociales y políticos; así como a recursos de rebeldía basados en paramilitarismo, guerrilla y reivindicación de lo local. Todo ello, cruzado por un voraz espíritu capitalista basado en la transacción de mercancías legales e ilegales, pero controladas bajo un mandato criminal.

La citada excepcionalidad de estos grupos criminales también se refleja en una suerte de mezcla práctica e ideológica, lo que les permitió intersectar en una sola narrativa referencias católicas, campesinas, medievales, de autosuperación, entre otras, lo que las convierte en una suerte de mafia posmoderna (Grillo, 2017, p. 11). Aunque coincidiendo en la excepcionalidad, Lomnitz (2019) sugiere que este caso “[...] contiene un componente estratégico que refleja y revela una lógica cultural que trasciende el caso de Michoacán” (p. 98; trad. propia). En efecto, el proyecto de sistema político, moral y cultural al que apelan estos textos estaba contenido en una coyuntura amplia de expansión de violencia, transformaciones sociales e intensificación de flujos. En ese contexto, la disputa por la construcción de la definición y solución del problema en México se agudizó. El gobierno federal fue protagonista de esa disputa a partir de la declaración de guerra contra las drogas basado en una guerra metafórica justificada sobre la base de una concepción binaria de la sociedad y de un conflicto entre ellos y nosotros (Astorga, 2015).

En ese contexto, LFM y sobre todo LCT tomaron parte en la disputa por la definición y solución del problema, tal como dan cuenta los textos. El contexto abrió (si no es que amplificó) una ruptura en términos de legitimidad política. Esa crisis abrió un dilema de suma cero en términos de legitimidad política (Duyvesteyn, 2017), es decir, escenarios en los que la legitimidad obtenida por uno era perdida por otro. Así, la producción y publicación de textos por parte de LFM y LCT constituyó una herramienta de legitimidad funcional (aunque no la única) para que estos grupos criminales tomaran partido en ese dilema de suma cero. Para ello, se argumenta que los textos apelaban a construir una idea de representación de prácticas de estatalidad en el sentido de Maldonado, así como un ejercicio de autoridad desde la criminalidad con profundo arraigo local.

La producción editorial criminal en Michoacán

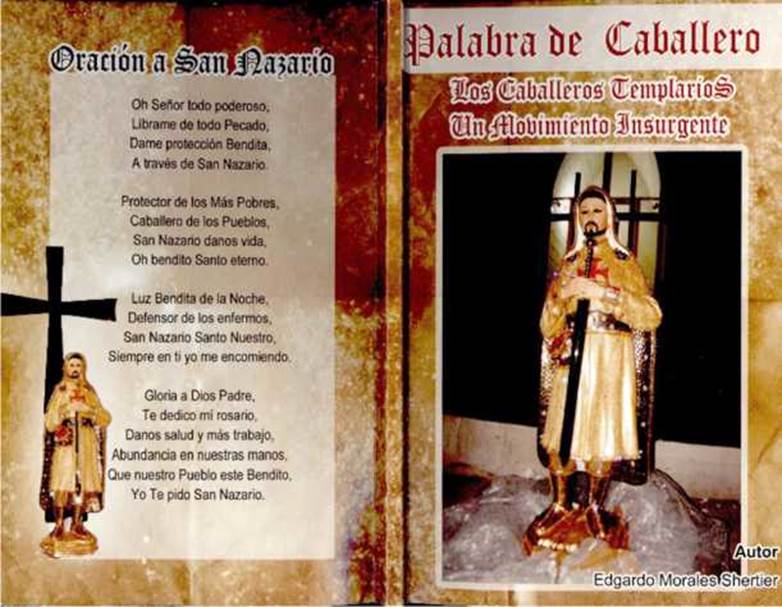

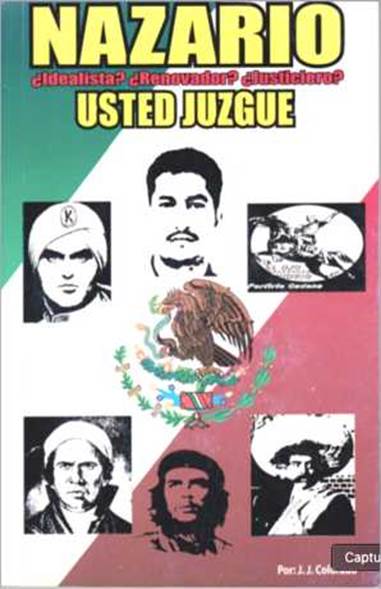

Al menos seis textos llevan el “sello editorial” de LFM o LCT, grupos criminales vinculados a Michoacán, los cuales construyen el corpus que aquí se analiza. Estos son: 1) “La Familia Michoacana”, un desplegado publicado en la prensa local; 2) Me dicen “El más loco”, la autobiografía del líder del grupo, Nazario Moreno; 3) Nazario ¿Idealista? ¿Renovador? ¿Justiciero? Usted juzgue, una apología de Nazario firmada por J. J. Colorado; 4) Código de los Caballeros Templarios de Michoacán, sin autor; 5) Palabra de caballero. Los Caballeros Templarios. Un movimiento insurgente, firmado por Edgardo Morales; y 6) Pensamientos de La Familia Michoacana4. Se trata de un corpus profundamente heterogéneo en términos del estilo narrativo. Allí transitan el texto de divulgación, la biografía en primera persona, la propaganda, la investigación periodística, el dictado moral y de conducta, y hasta la auto- superación.

El desplegado en prensa

El 22 de noviembre de 2006, días antes de la toma de posesión de Felipe Calderón y su posterior declaración de guerra contra las drogas, una inserción pagada apareció publicada en los diarios El Sol de Morelia y La Voz de Michoacán (figura 1). Se trata del primer texto de este corpus, publicado apenas unos meses después del violento evento en Uruapan reseñado al inicio. En aproximadamente media página, el texto firmado por “La Familia Michoacana”, se componía de cinco apartados: “¿Quiénes somos”, “Misión”, “Objetivo”, “¿Por qué nos formamos?” y “Para reflexionar”. Desde este temprano texto, las referencias que mezclaban seguridad, localidad y arraigo concretaban la narrativa de una amenaza externa, ajena y foránea, es decir, una objetivación de enemigo común.

Fuente: El Sol de México (22 de noviembre de 2006)

Figura 1 Desplegado en El Sol de México firmado por LFM.

El texto comienza como una presentación en sociedad:

[Somos] Trabajadores nativos de la región de Tierra Caliente en el Estado de Michoacán, organizados por la necesidad de salir de la opresión, de la humillación a la que siempre fuimos sometidos por personas, que siempre tuvieron todo el tiempo el poder [sic]. (LFM, 2006)

Entre los culpables de ese sometimiento se enlistan precisamente a grupos criminales cuyos delitos, dicen, “perjudican la paz de los michoacanos” (LFM, 2006). En consecuencia, sus objetivos contemplan la erradicación de la ocurrencia de delitos, la venta de metanfe- taminas (“ICE”) y de “[...] vino adulterado que se comenta viene de “Tepito”, y sabemos lo que viene de ahí es de mala calidad” [sic] (LFM, 2006). Entre sus líneas no se identifica ni interpela a ningún gobierno oficial como el causante de los problemas; en cambio, sí se define como enemigos a grupos criminales con presencia en Michoacán.

El texto cierra interpelando al “michoacano”: “Tú qué harías como michoacano. ¿Te unirías a la familia si ves que estamos combatiendo estos delitos? o ¿Dejarías que sigan creciendo?... Danos tu opinión” [sic] (LFM, 2006). Aproximadamente tres semanas después, el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra las drogas y anunció que Michoacán (su tierra natal) sería la primera región del país donde se implementarían los denominados Operativos Conjuntos. En febrero de 2007 comenzó tal operativo en Michoacán. La guerra contra las drogas ha sido ampliamente documentada como una estrategia de seguridad que provocó más violencia, incrementó los niveles de inseguridad y abrió un vacío de justicia sin precedentes (Astorga, 2015; Trejo & Ley, 2020; Peña, 2014). Precisamente en materia de justicia, y de acuerdo con Saúl (2013), de las 9233 personas detenidas por crimen organizado durante el sexenio de Calderón, solo 1059 fueron consignadas y solo 682 recibieron una sentencia. Eso significa que solo aproximadamente el 7 % de los casos conoció un destino legal.

Sin embargo, el déficit de impartición de justicia era compensado con un despliegue mayúsculo en términos de “ponerle rostro al enemigo” de la guerra contra las drogas (Escalante, 2012). El caso de Nazario Moreno, líder de LFM y LCT, es un buen ejemplo. En diciembre de 2010, el gobierno federal mexicano informó que fuerzas de seguridad federales lo abatieron a tiros. Meses después, en marzo de 2011, rumores locales hablaban de que Nazario habría (re)aparecido por la zona de Tierra Caliente, vestido con túnica blanca (Nájar, 2014). Alrededor de esas fechas, el ejército mexicano decomisó altares con figuras de un presunto “San Nazario”, además de “biblias”, como llamó el diario Reforma (10 de julio de 2012) al Código de los Caballeros Templarios de Michoacán, que se aborda más adelante. Nazario, sin embargo, fue abatido “nuevamente” en marzo de 2014 por fuerzas federales, y nuevamente en Michoacán, pero esta vez durante la administración de Enrique Peña Nieto. Así fue como Nazario realizó el arte de morir dos veces, todo en un contexto en el que los muertos se cuentan por centenas de miles.

La autobiografía

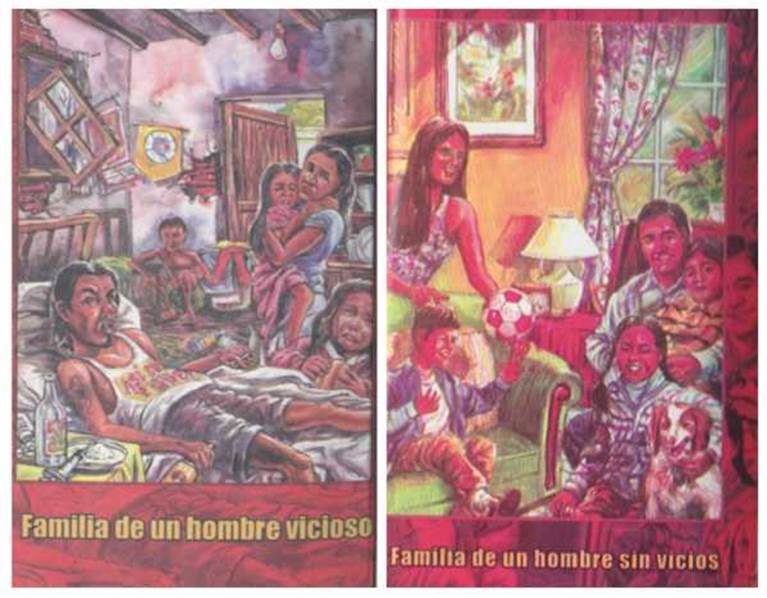

En Me dicen “El más loco”, la portada roja con la cara de Nazario en tonos negros presenta la cara del líder en lenguaje propagandístico, como las portadas del libro rojo de Mao Tse-Tung o Mein Kampf de Adolf Hitler, líderes carismáticos de regímenes totalitarios. En su guarda anterior, ilustra a la “Familia de un hombre vicioso”, y en su guarda posterior, a la “Familia de un hombre sin vicios”, que ciertamente ilustra a una familia de los suburbios estadounidenses de mediados del siglo XX (Lomnitz, 2019) (figura 2). Este libro apunta a constituirse como un viaje de transformación5.

En su autobiografía, Nazario presume de sí mismo como el responsable de expulsar a los Zetas de Michoacán y liberar el estado de esos “tumores cancerosos”:

Muchos de los que me apoyaban me preguntaban con admiración y curiosidad como le había hecho para desterrar a los temibles malvivientes, que ni siquiera el gobierno panista había podido o querido; yo les contestaba con una enigmática sonrisa que “eso era secreto de estado” [sic]. (Moreno, 2011, p. 75)

Se trata de una reiteración para participar en la definición del problema y de su solución. La referencia a la admiración mezclada con la incomprensión y el dilema de justificarse es recurrente, así como la identificación de un enemigo que atenta contra el orden local y que debe ser expulsado, ya sean otros grupos criminales o el propio gobierno federal. Nazario, de hecho, comienza su autobiografía negando que esté escribiendo para justificar sus acciones y retratarse a sí mismo como “un angelito”66. Quienes lo piensen así “están equivocados y lo comprobarán al avanzar en la lectura de estas, digamos, confesiones, vivencias o razones de mi proceder ante la sociedad” (Moreno, 2011, p. 4). Rápidamente, sin embargo, comienza a justificarse:

En primer lugar, me veo en la imperiosa necesidad de explicar al pueblo mexicano la verdad sobre mi conducta, pues ésta ha sido alterada malévolamente por el gobierno panista y sus corifeos los periodistas [...] que me han atacado con saña, tergiversando mis actos y mis anhelos de provocar un cambio en las condiciones que prevalecen en nuestra patria, ya que lo único que se les ofrece a mis compatriotas es desolación, hambre e injusticias en todos sentidos [sic]. (Moreno, 2011, pp. 4-5)

No solo se trata de la primera referencia de LFM al gobierno oficial, sino también de su identificación como un calumniador y potencial enemigo. Es, de hecho, un acuse de recibo de la narrativa binaria impulsada desde el gobierno federal. Es presumible que Nazario haya escrito sus memorias en medio de la guerra contra las drogas, un escenario de conflicto abierto donde él (narcotraficante) es identificado como un enemigo del Estado: “ningún mexicano, incluyéndome, está exento de ser víctima de los esbirros torturadores de Calderón. El gobierno debe saber que el poder sin justicia solo genera violencia” (Moreno, 2011, p. 67). La tentación por hacer pública su verdad y su versión corresponde con el contexto. Más allá de una justificación simple, se trata de narraciones dirigidas a transformar la justificación en validación, y la validación en legitimidad. Nazario, por ejemplo, subraya su situación de penuria explicada mediante un discurso de superación individualista de la pobreza a través de convertir la debilidad en fortaleza y valentía. En sus palabras:

Nosotros, los que nacimos con el santo al revés, o sea, los que fuimos pobres, sufrimos y batallamos mucho y en infinidad de ocasiones expusimos nuestras vidas para ganar dinero, aún en forma ilícita, y aunque reconozco que estábamos fuera de la ley, no teníamos otro camino, pues todas las puertas se nos cerraban debido a nuestra misma ignorancia y falta de oficio por estar vedadas las escuelas y la cultura para nosotros; también, por que no les importábamos ni un comino al gobierno ni a nadie [sic]. (Moreno, 2011, p. 7)

La historia de Nazario apela a constantes del escenario michoacano: pobreza, mar- ginación, migración indocumentada a los Estados Unidos, retorno e, incluso, deficiencias educativas y laborales. Sin embargo, también apela a la construcción de una típica forma legítima de dominación weberiana basada en el carisma (Weber, 1964). Nazario se asume como un marginado que se convirtió en superdotado. En su autobiografía, afirma que, aun cuando no asistió a la escuela, Kalimán, un superhéroe mexicano de culto de los años setenta, lo inspiró a educarse. Además de psíquico sabio, Kalimán poseía poderes mentales, era experto en artes marciales y vestía una túnica blanca junto con un turbante:

Nunca fui a una escuela, por la sencilla razón de que la que había en mi rancho nunca tenía profesor, como sucedía en muchas del medio rural. Crecí prácticamente salvaje. A leer y escribir aprendí yo solo cuando tenía más de diez años por pura curiosidad para leer las revistas de Kalimán y otras de moda [...]. Eran famosas las palabras de Kalimán de que lo más poderoso era “la paciencia y la mente humana”, y para el efecto, yo practicaba con los animales. [...] ahora de grande siento tener algo extraño en mí mismo que me hace comprender algunas cosas en los animales. En ciertas ocasiones me adelanto a lo que van a hacer, o mejor dicho, de antemano sé qué es lo que van a hacer en los siguientes segundos. No me explico ese fenómeno, pero así es [sic]. (Moreno, 2011, pp. 16-19)

Me dicen “El más loco” da cuenta de la doble muerte de Nazario. Con 101 páginas, contiene un epílogo titulado “Capítulo de lágrimas y luto”, que comienza en la página 84 y continúa hasta el final. En este epílogo, el narrador deja de ser Nazario, y un tercer narrador se alterna. Primero, un alto comandante del grupo criminal explica en nombre de los otros comandantes que las fuerzas federales mexicanas han abatido a Nazario y que han acordado no hacer cambios en el manuscrito original de Me dicen “El más loco”.

La descripción del asesinato toma 8 de las 18 páginas del epílogo y se compone de hazañas heroicas desarrolladas por Nazario el día del ataque, junto con los honores funerarios realizados después de su asesinato. Ahí, el líder de LFM expresó su pleno respeto: “Fue tanto nuestro dolor a pesar que muchos soltamos el llanto y nos cuadramos militarmente [ante el cadáver de Nazario] en señal de obediencia y respeto ante su cuerpo ensangrentado y mutilado” (Moreno, 2011, p. 90).

En las páginas restantes del epílogo, la narración es asumida por varias personas que supuestamente conocieron a Nazario cuando estaba vivo. Esta sección se titula “Opiniones de personas que se reunieron y trataron con Nazario Moreno en sus diversas etapas de la vida”. Su madre, un “amigo y asesor”, un “colaborador” y un “combatiente” componen el resto de los testimonios. En cualquier caso, ya sea hablando del texto o del epílogo, e incluso si fue el propio Nazario quien lo escribió, el interés de legitimidad permanece. Al final, contar su propia historia es una acción de autoempoderamiento, que refuerza el interés de legitimidad al a) presentar al grupo/líder; b) justificar acciones, intenciones, creencias y planes, y c) difundir la agenda. Además, hay un espíritu iluminado en poder contar la propia historia: no todos han merecido hacerlo, lo que significa reconocer la inteligencia de quienes sí lo hicieron.

La propaganda

Nazario. ¿Idealista? ¿Renovador? ¿Justiciero? Usted juzgue es un libro que funciona como una invitación en la que el dilema de juzgar al líder criminal se resuelve rápidamente. Desde el prólogo, el autor muestra admiración por Nazario después de leer sus memorias:

Desde el día que terminé de leer el libro “Me dicen el más loco”, de la autoría de Nazario Moreno González, me nació un deseo enorme de conocer más detalles de este personaje tan singular que tuvo intenciones de mejorar la pobre situación de su familia, de sus conocidos y de la humanidad entera, inspirándose en personajes de ficción” [sic]. (Colorado, s. f., p. 4)

La prosa de este libro, excesivamente barroca, incluye constantes adjetivos positivos sobre las virtudes de Nazario junto con las de “su grupo”. Nazario, dice el autor, era el jefe de un bien organizado grupo de hombres decididos a llevar sus ideales, como ellos dicen, al triunfo:

[...] que sometieron a balazo limpio a otras bandas de peligrosos narcotraficantes y que al tratar de imponer sus convicciones y defender su territorio también cayeron en el ámbito de la delincuencia, sino que por su vida y acción más pareciera personaje de una obra de Kafka [sic]. (Colorado, s. f., p. 9)

Llama la atención que, a lo largo del texto, se recurre a eufemismos para evitar llamarlos delincuentes y narcotraficantes. En su lugar, se utilizan otros nombres, que van desde insurgentes hasta campesinos (figura 3).

Fuente: Colorado (s. f.)

Figura 3 Portada de Nazario. ¿Idealista? ¿Renovador? ¿Justiciero? Usted juzgue.

Nazario y LFM se relativizan repetidamente:

[...] el proceder de Nazario Moreno y su gente tiene dos caras: todo depende del color de la lente con que se vean. Si se miran con la lente de las familias que no han sido atacadas por los malhechores, o si se mira con la lente de las víctimas que sí han sido ultrajadas, [por lo tanto] yo aplaudo y apruebo, también sin remordimientos, la justicia que aplicaba Nazario. Es justicia histórica y bíblica: “Ojo por ojo, diente por diente”. (Colorado, s. f., pp. 13-14)

En este texto, la voz en tercera persona opera como agente externo al contexto descrito, lo que contribuye a posicionar una voz de imparcialidad, que apunta a incrementar la legitimidad de la argumentación, en este caso, para justificar la idea de justicia impartida por el grupo criminal:

Nazario es o era [el autor parece dudar de la muerte de “El más loco”], un idealista que se cubre con piel de lobo para defenderse de las trampas y las traiciones, pero en su fuero interno es alegre, juguetón, carismático y de corazón noble. Enérgico hasta imponer miedo, jovial hasta la carcajada y extrovertido hasta contar chistes o detalles graciosos que le han sucedido. Todo eso lo pone de manifiesto claramente o entre líneas en el libro de su autoría. [...] A Nazario Moreno hay cosas que le torturan el corazón, por eso hay que comprenderlo más por sus sentimientos que por sus acciones. Está formado de carne, huesos, sangre y sentimientos, al parecer, en la misma proporción. Lo que pasa es que sus sentimientos más recónditos e íntimos los oculta, quizá creyendo que si los expone se le considerará débil de carácter. [...] La violencia se justifica moralmente cuando todos los demás caminos se cierran y tapan el camino de los ideales, del progreso y de la justicia social. Por eso las revoluciones apoyadas por el pueblo, podrán ser ilegales en su inicio, pero históricamente se reivindican a así mismas ya que son fuertes por su base moral [sic]. (Colorado, s. f., pp. 24-27)

En Usted juzgue, Nazario es comparado con personajes heroicos de Inglaterra, de carácter casi mitológico, dice el autor, que rebatieron “el orden establecido, ayudaron a los pobres, impusieron en el territorio dominado por ellos su peculiar concepto de justicia, fueron difamados, perseguidos por los representantes de la ley y convertidos, como el mismo Nazario lo dice, en ‘perros del mal’” (Colorado, s. f., p. 5). Incluso cuando el libro presuntamente está escrito para ofrecer una visión general imparcial de Nazario y su grupo, y mantener abierta la pregunta del título (juzgue por usted mismo), el autor resuelve el dilema desde la página 24 de un total de 103 que tiene el texto. Nazario, como un “idealista que se cubre con piel de lobo para defenderse de las trampas y las traiciones”, opera construyendo una imagen de nobleza y astucia que funciona como un discurso de legitimidad porque justifica moralmente la violencia y llama a las acciones del grupo criminal “justicia social”.

El código

Al gran marco de violencia e impunidad que significa la guerra contra las drogas lo atraviesa la mencionada narrativa binaria de buenos y malos. Si LFM participó de esta distinción con la autobiografía de Nazario, LCT lo hicieron con el Código de los Caballeros Templarios de Michoacán (s. f.). Este libro, dirigido ya no a un auditorio general, sino a los miembros del grupo criminal, distingue entre lo bueno y lo malo al combinar referencias teológicas y seculares con directivas conductuales. Desde una perspectiva de legitimidad política, es intrigante a quién le estaba hablando el código, pues incluso cuando, desde el primer mandamiento, la audiencia del código son los miembros de la “orden”, la gente local en Michoacán posiblemente fue la principal audiencia, dada la distribución realizada en espacios públicos y barrios de Michoacán.

El código, en ese sentido, parece funcionar como una herramienta para difundir la agenda criminal. Hubo al menos dos ediciones del código. El que se extendió fue un pequeño folleto de fácil lectura, y la que confiscó el ejército mexicano hecha presuntamente de oro. Una copia de esta edición está bajo su resguardo en el “Museo de Narcóticos”, en la Ciudad de México. De entre todos los libros producidos como parte de la producción editorial criminal de Michoacán, el Código de los Caballeros Templarios de Michoacán es probablemente el más serio y ceremonioso. En sus 24 páginas, 53 mandamientos y un juramento final están dirigidos a los miembros del grupo. Se identifican como la orden de los Caballeros Templarios, un símil de los cruzados templarios medievales (cuya imagen aparece en la portada del código). La redacción moral y dominante explícita recuerda los diez mandamientos cristianos.

El código funciona como un texto fundacional: “Los Caballeros Templarios de Michoacán nacen el 8 de marzo de 2011, su misión principal es la de proteger a los habitantes y al territorio sagrado del Estado libre, soberano y laico de Michoacán” (s. f., p. 1). La hipótesis de que LFM y LCT eran mafias posmodernas es ágilmente verificada a lo largo del código. En este breve texto, el grupo criminal promueve una amplia gama de valores e ideologías a través de mandamientos: la existencia de Dios, lucha contra el “materialismo”, “Injusticia y tiranía en todo el mundo”, defensa de los “valores morales”, patriotismo, libertad de expresión y de fe, así como la “justicia natural”, es decir, el “derecho de los pueblos y las naciones a gobernarse a sí mismos”.

Este conjunto de posiciones se complementa con otras actitudes que se esperan de los miembros, como la humildad, el coraje, la nobleza, la cortesía, la honestidad, la dignidad y el honor (Código..., s. f.). Además, el código prohíbe ciertas conductas de los miembros del grupo, como la violencia brutal. El comportamiento “ebrio ofensivo” (p. 8) y el consumo de drogas también están prohibidos; el código obliga a los miembros a pasar pruebas antidopaje.

El secuestro está prohibido y la fuerza letal está regulada a través de la autorización de un miembro del Consejo, ya que no se permiten asesinatos por placer o asesinatos por dinero (pp. 16-17). El código de LCT es el documento que exhibe cómo este grupo criminal construyó un discurso político moderno desde la criminalidad que combinó los pensamientos religiosos y el mesianismo con esbozos de derechos humanos y políticos. Los castigos también están estipulados: si un miembro comete una falta o pierde su lealtad hacia el grupo, será asesinado junto con sus familiares y LCT confiscará sus pertenencias:

Si por desgracia yo traicionara mi juramento, ruego ser ejecutado por la orden como un traidor [...]. Yo consiento, si falto a mi palabra de honor, en ser ejecutado por las armas de los buenos compañeros o ser devorado por las bestias salvajes del bosque. (pp. 23-24; fragmento escrito en mayúsculas en el texto original)

Por supuesto, la evidencia empírica exhibe todo tipo de contradicciones entre estas expectativas de los mandamientos y las actividades reales de violencia y crimen llevadas a cabo por el grupo criminal. Sin embargo, en lugar de buscar la coherencia entre las prácticas y lo que se profesa en estos libros, el interés aquí es comprender el ángulo de legitimidad en esta historia, así como la elaboración de una narrativa de autoridad criminal. En este sentido, el hecho de combinar ritos medievales con actividades filantrópicas, en un contexto de violencia, narcotráfico, extorsión y de creación de un sistema de justicia alternativo y de gestión de impuestos criminal, aunque puede ser, de hecho, contradictorio, da forma a una legitimidad política criminal atípica. El código sintetiza estos fenómenos y la contradicción en la narrativa, junto con un instrumento de disciplina interna y una advertencia pública a la población local sobre quién gobierna.

La investigación periodística

Palabra de caballero. Los Caballeros Templarios. Un movimiento insurgente, es un texto que también apunta hacia el mismo objetivo, pero desde un estilo narrativo diferente. Firmado por Edgardo Morales (s. f.), periodista local que fue marginado por el gremio periodístico de Michoacán después de su publicación, es presentado como el resultado de un trabajo de investigación periodística independiente. En lugar de ello, Morales conformó con su libro un material de propaganda, útil en una estrategia de legitimidad debido a su presunta independencia. En 2012, Morales denunció las amenazas y el acoso de un comandante del ejército mexicano como resultado de la publicación del libro, y defendió su trabajo como producción literaria, que debe protegerse bajo la libertad de expresión que se debe otorgar a cualquier periodista (Castellanos, 2012).

Morales narra cómo fue trasladado a un lugar secreto con los ojos vendados para conocer cómo son en realidad LCT. Su narración, desde una presunta posición periodística, pretende documentar la versión de los narcotraficantes en Michoacán en el contexto de la guerra contra las drogas (Morales, s. f., p. 4). Según él, existen tres posturas en este escenario. La primera es el gobierno, la segunda es la sociedad y la tercera es la postura del crimen organizado. Curiosamente, esta es la única referencia en el texto a los grupos criminales como “crimen organizado”, aunque después el autor concluye que más bien se trata de un movimiento insurgente.

[...] en éste proceso [de la guerra contra la delincuencia organizada] existe la tercera posición [además de la del gobierno y la sociedad], la llamada delincuencia organizada, esa que debe tener sus razones y fundamentos, esa que quizás tiene algo que manifestar a la sociedad y que como todos, creo debe tener la oportunidad de defensa. Por eso surge la idea en el marco de nuestra libertades, de buscar efectuar un trabajo periodístico de investigación, el cual dé a la sociedad los fundamentos para deliberar su posición y tener una visión clara de esta guerra anunciada por el gobierno de la república [sic]. (Morales, s. f., p. 4)

Después de presentar esa justificación, Morales narró cómo recibió una carta de un miembro de LCT que posicionaba el grupo criminal hacia el contexto político actual en México y Michoacán. Días después, el 6 de marzo de 2012, Morales describe que recibió una llamada telefónica de una persona llamada Marcos. Según Morales, Marcos le contó del interés de un miembro de LCT en tener una conversación cara a cara para discutir el posicionamiento general de LCT (Morales, s. f., p. 14). Dos horas después, se encontraron en un punto acordado de Michoacán y viajaron hacia la región de Tierra Caliente. Luego de minutos conduciendo, en algún momento, se le pidió a Morales que se acostara en el sofá de la camioneta y que se cubriera la cara con una máscara para mantener el secreto del lugar de reunión, es decir, la presunta sede de LCT.

A pesar de la posible tensión, Morales (s. f.) no duda en decir que se sintió seguro en todo momento: “Al final estaba seguro de que solo me había invitado a conocer su posición y regresaría sano y salvo a mi domicilio” (p. 16). Morales cuenta que recibió comida y, posteriormente, la conversación comenzó: “Don, yo le expreso el verdadero sentir de la mayoría de los michoacanos en el sentido de las acciones del gobierno” (p. 21). Este libro agrega otra capa al discurso de legitimidad y autoridad criminal de LCT: la existencia de una organización social, objetivos políticos y movilización social. A lo largo de la conversación que Morales tuvo con estos supuestos miembros de LCT, el grupo criminal fue llamado “in- surgencia”, “movimiento popular”, “resistencia civil”, “fraternidad” y “movimiento social organizado”.

Además, varios elementos de legitimidad política dan forma a la prosa. Por ejemplo, Morales cita a su entrevistado cuando explica que este “movimiento” surge como un

[...] reconocimiento a todos los hombres y mujeres que siguen en este movimiento organizado de la sociedad civil y que desde las entrañas de las tierras michoacanas dan forma y seguimiento de defensa a los principios ideológicos de quienes verdaderamente buscaron el orden, la justicia y la libertad para nuestro Pueblos [sic]. (Morales, s. f., pp. 39-40)

Después de su entrevista, el periodista escribe una serie de breves capítulos en los que, motivado por sus datos, formula una pregunta: “¿Cuál fue el delito cometido por Chayo [Nazario] para morir de esa manera?”. A lo que responde: “[...] existen antecedentes que [señalan que], más que la sociedad, ha sido el gobierno quien emprende una campaña contra quienes en su dicho que, son delincuentes y no encuadran en su forma de gobierno [sic]”. Con esto se refiere a “campesinos, profesionistas, estudiantes, dirigentes de oposición al sistema político mexicano y otros tantos sectores de la sociedad” (Morales, s. f., pp. 57-58).

El discurso periodístico tiene una legitimidad incorporada. Aunque en este caso el texto sea más ficticio que periodístico, su supuesta objetividad, así como la pretensión de verdad bajo ese umbral narrativo, lo hicieron parecer como un reportaje real. Pero dejando de lado las contradicciones y la falta de rigor, lo que resulta primordial es la función de legitimidad que se muestra en el texto. Después de declarar al gobierno culpable de perseguir a LCT, Morales termina su libro afirmando que ya había dado “voz” a cada una de las “posiciones”. Por lo tanto, al hacerlo, concluye que LCT es un movimiento insurgente que defiende una sociedad marginada apelando a los postulados de Nazario (Moreno, s. f., p. 62).

El texto de superación personal

Un último texto analizado como parte de este corpus es Pensamientos de la Familia Michoacana (Moreno, s. f.). Aunque esta investigación tuvo acceso restringido al texto completo, todavía hay un interés de legitimidad política en este manuscrito, que se estudia aquí. Es decir, cómo Nazario utilizó explícitamente este libro como instrumento de enseñanza durante los cursos forzados en los que los asistentes eran funcionarios públicos locales, miembros de grupos criminales y empresarios locales, entre otros. Estos cursos fueron diseñados como espacios para difundir la agenda de LFM o LCT, especialmente desde el punto de vista de la creencia moral. Los cursos solían durar días o incluso una semana entera. Pensamientos es un libro de frases en tono de superación personal redactadas por Nazario, que incluyen alusiones a Dios e instrucciones sobre cómo superar las dificultades de la vida.

Un ejemplo de esas frases es este: “Si quieres puedes llegar a ser un buen cristiano, recuerda para esto, no debes preocuparte por levantar murallas o barreras, sino puentes para unir pueblos. El más loco [sic]” (Moreno, s. f.). El propio Nazario e informantes entrevistados durante el trabajo de campo coinciden sobre el aprendizaje de superación personal que el líder criminal recibió en los centros de rehabilitación en California (Moreno, 2011). Nazario también usa lenguaje mesiánico y connotaciones bíblicas que ubican al propio Nazario como una fuente de confianza e inspiración, así como un líder que merece ser seguido:

Le pedí a dios fuerza y me dio dificultades para hacerme fuerte,

Pedí sabiduría y me dio problemas para resolver,

Pedí prosperidad y me dio cebero y músculos para trabajar,

Pedí valor y me dio obstáculos que superar,

Yo no recibí nada de lo que pedí pero he recibido todo lo que necesitaba.

[...]

Todos ven el sufrimiento como un mal, yo no lo veo así, pues cuando el dolor se vuelve liberación de paz es cuando uno aprende a vivir con él y curiosamente ese dolor desaparece y se convierte en paz. Bien aventurados los enfermos porque serán curados, bien aventurados los que lloran en soledad porque serán consolados con la palabra de dios.

[...] Si algún día sientes ganas, muchas ganas de llorar, háblame, no prometo hacerte reír, pero puedo llorar contigo. Si algún día sientes triste búscame, no prometo alegrarte el día, mas puedo estar contigo. Si algún día quieres contar con alguien, ven corriendo a mí que tal vez yo pueda escuchar mi amigo [sic]. (Moreno, s. f.)

En este contexto, el adoctrinamiento opera como un instrumento de sumisión auxiliar al convencimiento, especialmente cuando este no basta. El auditorio de Pensamientos era presumiblemente más acotado, pero también profundamente dirigido, aunque, como en otros casos, existieron también auditorios indirectos en la población local y hasta en los propios miembros del grupo criminal.

En síntesis, en primer lugar, debe decirse que la sola idea de enunciar y publicar estos textos configura ya una práctica de autoridad. El peso simbólico de la letra escrita en forma de ley, aspiración de ley o simple reglamento por un actor criminal contribuye a la difusión de miedo, sometimiento y conflicto con quienes también pretendan convertirse o sean autoridades.

Ahora bien, la narrativa de todos los textos analizados, aunque en un lenguaje persuasivo, de justificación, explicación, instrucción y hasta recomendación, finalmente apunta hacia definir el problema y la solución. Y lo hace siempre apelando a lo local. Estas dos características hacen que LFM y LCT expliquen su fundación, detecten quiénes son los enemigos, cuenten las razones por las que hacen lo que hacen y, finalmente, dicten cuál es la solución del problema. Este último punto es transversal a los textos, y medular para comprender la construcción implícita de esa autoridad criminal. En cada texto se especificaba, a través de reglas, recomendaciones, lecciones, moralejas o anécdotas, cómo debe ser el comportamiento en sociedad. A partir de ahí se establece una regulación de la violencia, del crimen, del consumo y del comportamiento en el espacio público. Finalmente, los textos son reiterativos en construir la idea de un solo líder y justificar su mandato a partir de sus cualidades.

Discusión de resultados: análisis transversal de la producción editorial

Conducir un análisis transversal a través del corpus que ocupa esta investigación supone destacar tres elementos. En primer lugar, cabe insistir en lo dicho a lo largo de este artículo: en estos manuscritos, la heterogeneidad narrativa no obstaculiza sino que armoniza la homogeneidad del mensaje presente y persistente a lo largo de los seis textos analizados, esto es, la intención de construir un discurso de autoridad desde la ilegalidad, así como de dotarlo de legitimidad política hacia el grupo criminal, ya sea LFM o LCT. Para ello, cada texto apela a voces y recursos literarios diversos y disímiles que, en conjunto, ayudan a construir un solo lenguaje de autoridad criminal legítima que involucra poder, violencia y localidad.

En segundo lugar, para construir dicha autoridad, los textos usan tanto la función simbólica de la palabra escrita como el simbolismo material del libro impreso. La idea de que los grupos criminales son fundamental o exclusivamente agentes sociales con intereses económicos es desafiada empíricamente por casos como este. Así, esta investigación conduce a reconocer que destinar recursos para escribir, editar, imprimir, publicar y distribuir estos textos implica, de varias maneras, muestra que estos grupos poseen y expresan algo más que intereses económicos. En este sentido, se debe reconocer que la complejidad del fenómeno de la organización del crimen es, más allá de lo económico, también política y cultural.

Finalmente, como último elemento del análisis transversal del corpus, desde el punto de vista de la legitimidad política, los libros exhiben un conjunto de referencias dispersas porque se desarrollan a través de muchas rutas discursivas, pero concretas en cuanto comparten un mismo objetivo. Aunque cada uno de estos textos posee una narrativa diferente, se conectan en el interés del discurso político de criminales con justificaciones morales, evaluaciones éticas, pautas de obediencia, la representación de los enemigos y la presencia de un líder capaz, poderoso, carismático y benevolente.

Además, para integrar este discurso vinculado a un proyecto de autoridad criminal, los textos apelan constantemente a una representación narrativa de estatalidad. Todos estos elementos discursivos, en su condición política, dialogan con una expectativa sobre lo que el Estado podría o debería cubrir: liderazgo, seguridad, administración de la violencia, reivindicación, justicia, entre otras funciones.

Conclusión

Aunque cada documento tenía una o varias audiencias (que a veces se cruzaban) y un estilo narrativo diferente, a manera de conclusión, es relevante destacar que, en todos los casos, ni el texto ni el paratexto funcionan solos. Ambos operan en el marco de una intención de legitimidad. Para ello, es indispensable observarlos como una producción política y cultural integral en la que cada pieza funciona con la otra y no de manera separada. Esta producción editorial criminal condensó un discurso iniciado por LFM e impulsado por LCT, combinando pensamientos religiosos, mesianismo y valores políticos modernos, junto con un intento de construir un régimen feudal basado en el nacionalismo y el localismo, pero con actividad de negocios criminales capitalistas y globales.

La producción editorial criminal de Michoacán puede interpretarse desde varios ángulos. Este artículo lo hace desde la perspectiva de un mensaje político particularmente para la población local, quienes veían circular la producción editorial a lo largo de espacios públicos y privados. Finalmente, esta producción editorial criminal fortalece la comprensión de la relación entre los grupos criminales y el contexto en el que operan, al mostrar cómo se construyen y generan fuentes de legitimidad desde la ilegalidad. Al final, la materialidad cultural opera paralelamente en el terreno de fuentes de legitimidad materiales e inmateriales. Después de todo, no se trata solo de lo que esos textos enuncian, sino de cómo se dice y cómo esto cobra sentido en el contexto social en el que se difunden los textos.