Introducción

La presentación del síndrome de Mirizzi varía desde la compresión extrínseca de la vía biliar hasta una fístula, colecistobiliar, colecisto-entérica o ambas, con presencia de íleo biliar. A nivel internacional, se describe una incidencia de 0,05 a 4 % en los pacientes sometidos a colecistectomía 1,2 y, en Latinoamérica, alcanza el 5,7 % y afecta principalmente a las mujeres (relación de 7 a 3) con edades comprendidas entre los 53 y los 70 años 3. En Colombia, Díaz, et al., reportaron una incidencia de 3,5 % de síndrome de Mirizzi en una muestra de 300 pacientes a quienes se les había practicado colecistectomía por laparoscopia 4; una cifra similar fue descrita por Aldana, et al., en 1.234 pacientes con el mismo procedimiento, y observaron un porcentaje mayor con la colecistectomía de urgencia en comparación con la programada (4,3 Vs. 2 %) 5.

El síndrome de Mirizzi y algunas neoplasias malignas de la vesícula y de las vías biliares, sobre todo en los estadios iniciales, pueden presentar un comportamiento clínico y hallazgos de imágenes similares. Asimismo, los niveles séricos de antígeno carbohidratado 19-9 (CA 19-9), glucoproteína asociada a las neoplasias malignas hepatobilio-pancreáticas, gástricas, ováricas y colorrectales, pueden elevarse en ambas entidades; la ictericia obstructiva es la causa más común de falsos positivos 6.

Se describe con detalle la estrategia empleada para el diagnóstico y el tratamiento de un paciente con síndrome de Mirizzi de tipo IV, en quien se sospechó inicialmente una neoplasia biliar.

Caso clínico

Se trata de un hombre de 56 años de edad, con antecedentes familiares de neoplasias malignas (madre fallecida por cáncer de cuello uterino, padre fallecido por cáncer de pulmón). Negó antecedentes personales médicos o quirúrgicos relevantes, así como ingestión alcohólica o tabaquismo.

Consultó por un cuadro clínico de ictericia, coluria, hipocolia y pérdida progresiva de peso (8 kg), de dos meses de evolución, no asociado a fiebre, prurito, emesis, melena o dolor abdominal. Inicialmente, consultó a un centro médico de otra localidad, en donde plantearon "neoplasia maligna biliar" fundamentados en los hallazgos de laboratorio, la colangiopancreatografia retrógrada endoscópica y la colangiorresonancia (figura 1), y fue remitido a nuestro servicio en el Hospital Universitario "Dr. Luis Razetti".

Figura 1 (a) Colangiorresonancia: dilatación de vías biliares intrahepáticas, con ausencia de señal en el tercio proximal de la vía biliar principal. (b) Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica que demuestra defecto de llenado, irregular, en el mismo segmento de la vía biliar.

Durante la primera semana de hospitalización, se observó un patrón oscilante en la intensidad del tinte ictérico y la coluria, apreciándose dolor moderado a la palpación profunda del hipocondrio derecho, sin aumento de volumen ni signos de irritación peritoneal.

En los exámenes de laboratorio de ingreso se encontró: hemoglobina, 12,3 g/dL; hemato-crito, 33 % y leucocitos, 9.500 por mm3 (neutrófilos, 60 %); bilirrubina total, 3,5 mg/dL (directa, 1,6 g/dL); fosfatasa alcalina: 668 U/L, ALT 139 U/L, AST 124 U/L; CA 19-9, 248 U/ml (normal: hasta 33 U/ml), y CEA, 7,8 ng/ml (normal: fumadores ≤2,5 ng/ml, no fumadores ≤3,4 ng/ml); además, la serología para hepatitis viral (A, B y C) fue negativa.

Después de una nueva evaluación clínica, se solicitó tomografía abdominal trifásica, nueva colangiografía endoscópica, citología biliar por cepillado, biopsia con pinza (figura 2) y laparoscopia exploradora durante el mismo acto anestésico; estos dos últimos procedimientos fueron realizados por el mismo equipo de especialistas del servicio.

Figura 2 Tomografía computarizada trifásica de abdomen que demuestra un cálculo biliar, sin evidencia de lesiones tumorales o metastásicas en el hígado: corte coronal (a) y axial (b). Exploración endoscópica de las vías biliares: (c) colangiografía endoscópica. (d) toma de biopsia de la vía biliar para estudio de citología.

En la colangiografía endoscópica se observó una imagen bien definida de ausencia de llenado en el tercio proximal de la vía biliar principal, no móvil, de aproximadamente 3 cm y con concavidad de superficie regular y dilatación de las vías biliares proximales a la obstrucción (figura 2), por lo cual se colocó una prótesis biliar plástica. La citología y la biopsia de la vía biliar fueron negativas para neoplasia maligna.

Durante la laparoscopia exploradora, se observó fusión entre la vesícula y la vía biliar principal e incremento de la consistencia de sus paredes, descartándose la presencia de lesiones de aspecto tumoral, metastásicas o adenomegalias, con lo cual se fundamentó el diagnóstico de síndrome de Mirizzi.

Mediante laparotomía, se extrajo el cálculo biliar y se hizo una anastomosis en Y de Roux entre el conducto hepático y el yeyuno; además, se apreció compromiso de más de dos tercios de las paredes de la vía biliar principal (figura 3).

Figura 3 (a) Laparotomía: fusión entre la pared de la vesícula biliar y la vía biliar principal. (b) Fístula colecisto-biliar y cálculo de 3 cm en el interior de la vía biliar principal. (c) Compromiso de más de dos tercios del perímetro de la vía biliar principal. (d) Características macroscópicas del cálculo biliar que originó el síndrome de Mirizzi

La evolución posoperatoria fue satisfactoria; la vía oral se inició a las 48 horas y el egreso fue al quinto día. Igualmente, se observó mejoría de sus condiciones generales, normalización de las pruebas de laboratorio y ganancia de 15 kg de peso corporal. A los 72 meses de seguimiento, el paciente permanecía asintomático, con ultrasonido abdominal y función hepática normales, y con persistencia de la permeabilidad del flujo bilio-entérico.

Discusión

El síndrome de Mirizzi es una complicación inflamatoria crónica de la colecistolitiasis, en la cual los estudios de imágenes pueden demostrar alteraciones similares a las observadas en algunas neoplasias malignas biliares Esta entidad, originada por la compresión sobre la vía biliar y compromiso de sus paredes, producidos por un cálculo localizado dentro de la vesícula, fue descrita inicialmente por Kehr (1905) y Ruge (1908) y, luego, detallada por Mirizzi (1948) 3. Las consecuencias del proceso inflamatorio en el síndrome de Mirizzi van desde colestasis, por compresión extrínseca de la vía biliar, hasta fístulas colecisto-biliares (con diferentes grados de afectación de las paredes de la vía biliar) colecisto-entérica o ambas, con presencia en ocasiones de íleo biliar.

Con base en lo anterior, se han planteado diferentes clasificaciones. Inicialmente, Mirizzi describió el síndrome que hoy lleva su nombre como una compresión extrínseca de la vía biliar 7.

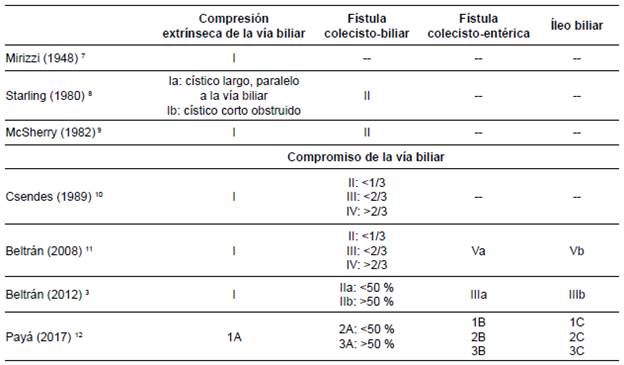

Starling lo subdividió en tipo 1A: conducto cístico largo que corre paralelo a la vía biliar, obstruido por cálculos, y tipo ib: conducto cístico corto, completamente obliterado por cálculos, sin fístula 8. McSherry (1982) 9, Csendes (1989) 10, Beltrán y Csendes (2008) 11 y, finalmente, Beltrán (2012) 3, plantearon clasificaciones más detalladas, siendo las de Csendes y Beltrán las más frecuentemente utilizadas; la propuesta por Payá-Llorente, et al., fue la más recientemente publicada 12 (tabla 1).

Tabla 1 Clasificación del síndrome de Mirizzi según diversos autores. Se evalúa el compromiso de la superficie de la vía biliar, la fístula colecisto-biliar, la fístula colecisto-entérica y el íleo biliar

El caso descrito se agrupa dentro del tipo IV de la clasificación de Csendes 10, cuya incidencia es, aproximadamente, 3 de por cada 100 pacientes con síndrome de Mirizzi, según lo reportado por Rodríguez, et al.13, y Beltrán, et al.3.

Por otra parte, la ictericia obstructiva puede ser una manifestación clínica común en enfermedades biliares benignas y malignas. En el síndrome de Mirizzi, la ictericia y el dolor en el hipocondrio derecho se describen en más de la mitad de los casos y, ocasionalmente, los pacientes presentan inicialmente colangitis aguda 14. Aunque por lo general el diagnóstico de síndrome de Mirizzi se hace intraoperatoriamente, su confirmación en el periodo preoperatorio permite planificar la estrategia quirúrgica más adecuada, para lo cual se requiere tanto de la sospecha clinica, como del apoyo en estudios de imágenes 15,16.

La exploración endoscópica de las vías biliares y la colangiorresonancia se consideran el método diagnóstico estándar 14. Con la combinación de la colangiorresonancia y la tomografia computarizada abdominal, se alcanza una sensibilidad del 96 %, una especificidad del 93,5 %, un valor predictivo positivo del 83,5 % y una precisión del 94 % 17. Un defecto excéntrico o la excavación en la pared lateral de la vía biliar principal a la altura del conducto cístico o la bolsa de Hartmann, la exclusión de la vesícula biliar y la dilatación de vía biliar proximal a la obstrucción son hallazgos frecuentes en los estudios de imágenes de los pacientes con síndrome de Mirizzi. Estas alteraciones también se pueden apreciar en el carcinoma de la vesícula biliar o el de las vías biliares 1. El ultrasonido endoscópico tiene una sensibilidad del 95 % y una especificidad del 97 % para la detección de litiasis biliar 18; sin embargo, hay escasos reportes sobre su uso en el diagnóstico del síndrome de Mirizzi 19,20. Wehermann, et al., reportaron una sensibilidad diagnóstica del 97 % y una especificidad del 100 % empleando el ultrasonido intraductal 21.

En este paciente, aunque los estudios iniciales de imágenes (colangiorresonancia y colangiopancreatografía retrógrada endoscópica) orientaron hacia a una enfermedad biliar maligna, una nueva evaluación clínica enfocada en el patrón oscilante de la ictericia y la ausencia de sangrado reciente o antiguo en las heces, así como los posteriores estudios de extensión, permitieron establecer correctamente la etiología del cuadro clínico. La tomografía abdominal, la colangiografía endoscópica y, finalmente, la laparoscopia exploradora fueron herramientas fundamentales para el diagnóstico definitivo.

El CA 19-9 es una molécula de adhesión intracelular, sintetizada normalmente en el páncreas, la vía biliar, el estómago, el colon y el endometrio.

La concentración sérica de esta glucoproteína puede aumentarse en las enfermedades biliares benignas (61 %) o malignas (86 %) 22, por lo que su medición no se debe considerar un método diagnóstico estándar para estas últimas, sino como un complemento útil durante su seguimiento. La sensibilidad de este marcador es del 80 al 90 % en las neoplasias malignas del páncreas y del 60 al 70 % en las neoplasias malignas de las vías biliares 6.

El incremento de la presión en la vía biliar, que conlleva inflamación local, acumulación de CA 19-9 en la luz, aumento de la permeabilidad de la barrera entre bilis y sangre e incapacidad para degradar el antígeno en el hígado debido a la disfunción hepática, explican su elevación en presencia de obstrucción benigna de las vías biliares que condiciona colestasis, colangitis o ambas, al igual que durante los episodios de pancreatitis 23.

La concentración sérica de este marcador tumoral puede ser influida por el estado secretor del paciente. Los pacientes con genotipo negativo para el antígeno Lewis (de grupo sanguíneo A o B negativo) que, en general, representan 4 a 15 % de la población, no sintetizan el CA 19-9 24. En los pacientes con enfermedad biliar benigna, la concentración sérica de CA 19-9 se normaliza después de eliminar la causa de la obstrucción 25. Incluso, se han reportado pacientes con síndrome de Mirizzi y elevación de este marcador tumoral por encima de 23.000 U/ml, cuyos niveles se han normalizado después de resuelta la obstrucción biliar 26-28. En el presente caso, con ictericia obstructiva, pérdida progresiva de peso y antecedentes familiares de neoplasias malignas, el CA 19-9 se encontró aumentado en siete veces su valor de referencia y se normalizó después del tratamiento quirúrgico.

El tratamiento del síndrome de Mirizzi depende del grado de compromiso de la vía biliar principal y de otros órganos afectados (en caso de fístula colecistoentérica, íleo biliar o ambos), y abarca una amplia variedad de técnicas quirúrgicas, desde la colecistectomía hasta la anastomosis bilio-entérica y resecciones gastro-entéricas 29. En el presente caso, se exploraron las vías biliares y se practicó una anastomosis en Y de Roux hepático-yeyuno por tratarse de un síndrome de Mirizzi de tipo IV, con fusión de las paredes de la vesícula y la vía biliar principal. Esta conducta quirúrgica es similar a la recomendada por diversos autores, entre ellos, Rodríguez y Aldana del Hospital de San José (Bogotá), quienes la llevaron a cabo en dos pacientes con síndrome de Mirizzi, de tipo III en uno y de tipo IV en el otro 13, y obtuvieron resultados satisfactorios.

Las conclusiones basadas en el reporte de un caso clínico poseen escaso nivel de evidencia, por lo que su aplicabilidad es baja; esto se convierte en una limitante en este artículo.