Introducción

La Inmaculada Concepción de María no fue una revelación, ni un hecho milagroso, ni un pronunciamiento surgido del seno de un concilio. Fue una construcción teológica que enfrentó a lo largo de varios siglos a los teólogos más destacados. Esta condición específica se vio reflejada en el papel que varios estamentos de poder desempeñaron desde sus lugares de producción. Por una parte, estaban las órdenes religiosas, que producían los discursos teológicos en dos vertientes: los inmaculistas (preservación), liderados por los frailes menores (franciscanos o minorita), y los maculistas (santificación), en cabeza de la Orden de Predicadores (dominicos)1. Por otra parte, estaban las otras dos entidades que intervinieron en el debate: el papado, que ejerció un papel conciliador, ambiguo y diplomático cuyo fin era mantener el orden entre la catolicidad, y la Corona española, que desde antes de los Reyes Católicos ya se declaraba inmaculista. Tal escenario privilegió la utilización de las imágenes para exponer el desarrollo del debate, explicar la teología sobre la preservación de toda mancha de María, conseguir una imagen que expusiera el misterio teológico y que fuera entendida por la sociedad y, por último, realizar imágenes devocionales sobre el Misterio.

En Francia a partir del siglo XII se comenzó a celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción, fiesta que levantó muchas polémicas, en cuanto que no estaba autorizada por el papado. Lo importante de ello es que la sociedad empezó a familiarizarse con la creencia de la concepción inmaculada de María. A pesar de todos los esfuerzos que los papas por medio de breves y decretos promulgaron para que el debate no se expandiera entre el pueblo y se mantuviera entre los muros claustrales y universitarios, el intento fracasó, con el agravante de que desde los púlpitos, las imprentas, los impresos y las imágenes, cada corriente teológica expresaba sus respectivas posiciones. Esta fue la disputa que llegó al Nuevo Reino de Granada. El siglo XVII se iba a convertir en la centuria más conflictiva entre los opositores. Tal situación habría de generar acciones más concretas de los entes políticos papado y Corona, acciones más severas de las órdenes religiosas inmaculistas y maculistas y expresiones más visibles de la sociedad. Entrado el siglo XVIII, la doctrina inmaculista era aceptada casi por todas las órdenes, menos por la dominica. Dicha aprobación se dio en parte por los pronunciamientos favorables del papado y por la madurez y solidez de la doctrina. El cambio de la casa reinante de España supuso un renovado pensamiento y una nueva actitud que se vieron reflejados, entre otras formas, en las expresiones y los temas visuales del asunto.

Problema

El presente artículo parte de la siguiente pregunta: ¿cómo utilizaron los frailes menores cinco imágenes de los siglos XVII y XVIII referentes a la Inmaculada Concepción de María, ubicadas en el templo de San Francisco, en el convento de la Purificación y en el colegio de San Buenaventura? Esta pregunta se formula desde las posturas teóricas y consecuentemente metodológicas del lugar de producción del discurso (De Certeau), los mecanismos de reproducción, el capital cultural heredado, la escolaridad (Bourdieu) y los espacios sociales practicados (De Certeau, Bourdieu).

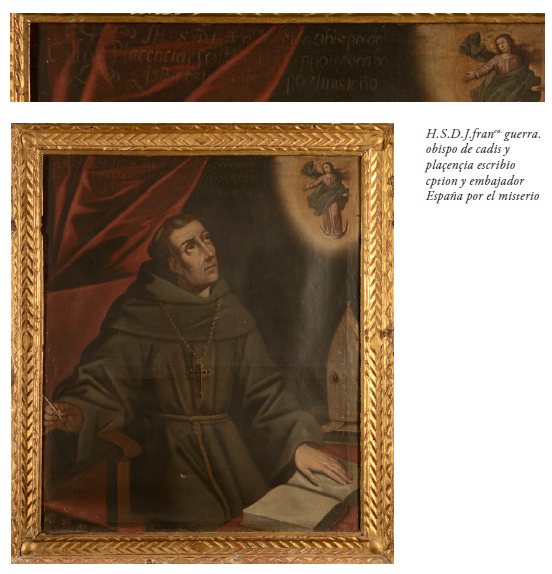

El objetivo del empleo de dichas imágenes fue el de divulgar la participación de la Orden de Frailes Menores en el largo debate sobre la Inmaculada. El problema por resolver es analizar las formas en que estas imágenes, correspondientes a una escultura de bulto y un lienzo de Duns Escoto (figuras 4 y 5) -teólogo y doctor de la Orden de Frailes Menores-, una del siglo XVII y la otra del siglo XVIII, y tres lienzos del siglo XVIII en los que se representa a fray Bernardino de Bustis, fray Francisco Guerra y fray Pedro de Alva y Astorga (figuras 1, 2 y 3), frailes pertenecientes a la llamada "escuela franciscana", fueron utilizadas en los distintos espacios franciscanos del convento de la Purificación, del colegio de San Buenaventura y del templo de San Francisco. El criterio para la selección visual se basó en que estas imágenes se encuentran en los ámbitos teológico-políticos y no en los puramente devocionales, razón por la cual exponen otras narrativas visuales que la Orden de Frailes Menores utilizó para expandir el capital heredado escotista inmaculista. Partimos de la hipótesis de que la Orden Menor, abanderada de la causa inmaculista, empleó estas imágenes, entendidas desde la perspectiva de objetos sociales, como estrategia de reproducción del capital doctrinal escotista, desde los distintos espacios practicados (claustros y templo), para expandirla a la sociedad, con el objetivo de acrecentar la devoción de la preservación de toda mancha de María, madre de Dios, desde el objetivo político de una pronta declaración como dogma de fe2.

Fuente: anónimo, siglo XVIII, óleo sobre tela, convento de la Purificación, Bogotá, provincia franciscana de la Santa Fe (OFM). Fotografía de Clark M. Rodríguez.

FIGURA 1 Fray Bernardino de Bustis

Fuente: anónimo, siglo XVIII, óleo sobre tela, convento de la Purificación, Bogotá, provincia franciscana de Santafé (OFM). Fotografía de Clark M. Rodríguez.

FIGURA 2 Fray Francisco Guerra

Fuente: anónimo, siglo XVIII, óleo sobre tela, convento de la Purificación, Bogotá, provincia franciscana de la Santa Fe (OFM). Fotografía de Clark M. Rodríguez.

FIGURA 3 Fray Pedro de Alva y Astorga

Fuente: Joaquín Gutiérrez, siglo XVIII, óleo sobre tela, sacristía del templo de San Francisco, Bogotá, provincia franciscana de la Santa Fe (OFM). Fotografía de Sandra Ruiz.

FIGURA 4 Juan Duns Escoto

Fuente: anónimo, siglo XVII, tornavoz del púlpito del costado oriental en templo de San Francisco, provincia franciscana de la Santa Fe. Fotografía de Samuel Ángel.

Figura 5 Duns Escoto

El desarrollo de la doctrina inmaculista tuvo varias aristas. Para responder al problema planteado sobre cómo fueron utilizadas las cinco imágenes, hay que trazar un camino transversal de todos los actores del debate desde el ámbito político, entendiéndose con ello los entes de poder (Corona, papado, Orden de Frailes Menores), desde el aspecto teológico -no solo el desarrollo de la doctrina sino su evolución y sus problemas- y desde el espacio social, entendido este como los espacios diferenciados del conjunto franciscano: templo, claustros, colegio y aulas, en cuanto que receptores de la devoción. Por ello, es necesario puntualizar en los conceptos teóricos de lugar de producción, mecanismos de reproducción del capital cultural heredado y espacios sociales practicados.

El lugar de producción de las fuentes visuales y los espacios receptores

Conocer el lugar de producción del discurso visual es fundamental para analizar la narrativa de las imágenes. Por qué y en qué circunstancias se produjo, a la luz del espacio de su recepción, entendiendo el espacio como un lugar de prácticas, de acuerdo con la escolaridad y el capital cultural heredado de este, o de quien habita ese espacio, en este caso el espacio franciscano. En los claustros, frailes, frailes-estudiantes y estudiantes laicos, y en el templo la heterogénea sociedad santafereña. El lugar de producción permite situar los discursos históricamente en cuanto obedecieron a contextos y prácticas específicas. Tal proceso es indispensable para percibir las dinámicas y el sentido de los discursos, las disposiciones de los estamentos de poder y, por supuesto, las prácticas de un grupo social determinado históricamente. Lo anterior permite analizar desde los lugares de producción toda fuente escrita y visual de estos siglos. Como tal, la escritura de la historia es una práctica, es decir, un conjunto de procedimientos de análisis con sus propias reglas cuyo resultado es un texto cerrado que permite la inteligibilidad de tales discursos, lo que lleva a la conclusión de que "en tanto que los discursos históricos hablan de la historia, están siempre situados en la historia y es posible estudiar las relaciones existentes entre el texto escrito y su contexto histórico" (Ríos 110). Por tanto, "habría que señalar que los mensajes contenidos en los discursos históricos no pueden ser comprendidos si no se toma en cuenta el lugar de producción en el que son elaborados y 'la práctica de la que proceden'" (De Certeau 88). En otras palabras, todos los documentos escritos o visuales hacen parte de una estructura de la cual no pueden abstraerse.

El lugar de producción de los discursos corresponde a dos ámbitos geográficos: el europeo y el neogranadino. El europeo concierne a la teología de la preservación desarrollada por Duns Escoto, a la defensa de dicha gracia mariana de la Orden de Frailes Menores, a las acciones de los adeptos a la santificación, a los pronunciamientos del papado en pro y en contra de dicha gracia, cristalizados por medio de bulas, breves y decretos, y a las políticas proinmaculistas de la Corona. Con respecto al lugar de producción neogranadino, este parte de la recepción del contexto foráneo, productor a su vez de discursos de acuerdo con las especificidades del contexto santafereño. De este punto parte el primer análisis de los discursos contenidos en las imágenes y de las prácticas resultantes de tales discursos.

Espacios receptores

Los espacios resultan multirreceptores de acuerdo con la sociedad y la escolaridad (Bourdieu, La reproducción) de quien recibe los discursos y la entidad que los crea. Señalemos cómo opera el capital cultural heredado y su incidencia en los espacios del conjunto franciscano correspondiente al templo y los claustros del convento y del colegio de San Buenaventura. El capital cultural heredado (Bourdieu, "Los tres estados") permite comprender las diferentes recepciones de un discurso-fuente, de acuerdo con el grado de educación de la sociedad que lo recibe y lo adecúa según sus objetivos. En este diálogo, el objeto -la imagen- cobra especial preeminencia desde lo histórico, lo simbólico y lo social, a partir del lugar de producción del objeto, del discurso del objeto que hace inteligible el mensaje simbólico en una sociedad determinada por el espacio -lugar y tiempo- concreto. De igual manera, los objetos-imágenes crean sus discursos de acuerdo con esos espacios multirreceptores, pero los discursos cambian según el contexto de recepción, es decir, a qué tipo de sociedad se dirigen y qué grado de escolaridad, educación, tiene quien recibe esos discursos. De ahí la importancia de conocer los distintos espacios del conjunto franciscano y el tipo de sociedad heterogénea que los habitaba y los practicaba.

Según una descripción de 1779, el conjunto franciscano se componía del templo -que tenía cinco altares-, una capilla con la imagen de san Francisco, el imponente retablo con sus relieves3, la capilla de Nuestra Señora y tres patios claustrados. El primero de los claustros, llamado de definidores, se hallaba al lado del templo; el segundo, conocido como de la enfermería y noviciado, pertenecía al convento; y el tercero y más grande hacía parte del colegio de San Buenaventura. De acuerdo con la descripción, el convento tenía dos claustros. En uno de los claustros se encontraba la librería (biblioteca) del convento y en otro lugar la biblioteca del colegio (Arcila 138).

Años después, en 1824, John Potter Hamilton, viajero inglés, fue invitado por el padre Candia a visitar el convento e hizo la siguiente descripción: "Había tres patios grandes; las paredes de los corredores del primer patio estaban adornadas con grandes cuadros pintados al óleo con la historia de San Francisco, fundador de la orden" (Hamilton 119-120). Hacía referencia al patio de los definidores. En la segunda planta del mismo claustro, en "las paredes del corredor hacia arriba estaban adornadas con los retratos de los frailes notables de la orden; entre el número de cuadros vi cinco que habían ocupado la presidencia, Ganganelli fue el último y diversos cardenales" (Hamilton 120). Como presidencia se refería a que fueron papas.

La biblioteca del convento poseía las obras de los Santos Padres, de los más importantes expositores, canonistas y moralistas, en tanto que la biblioteca del colegio, más pequeña, también poseía libros muy selectos en materias profundas y trascendentales, como teología, entre otros temas (Arcila 138). En el interior del convento y del colegio de San Buenaventura había frailes y estudiantes, padres lectores, padres de la provincia, definidores y lectores de teología y filosofía para los estudiantes de filosofía y teología. Algunos de los habitantes de los claustros eran personas doctas y estudiantes, conocedores de los libros selectos de las bibliotecas, y entre ellos había versados en latín. Una pequeña sociedad letrada, no por eso homogénea en su escolaridad. También habitaban estos espacios frailes sencillos que no poseían una educación esmerada. Tal hecho corrobora la recepción diferenciada de las imágenes de acuerdo con la escolaridad de la comunidad.

Según Arcila y Hamilton, tanto en la nave del templo como en los claustros había imágenes religiosas, además de imágenes de escritores notables de la orden. Esta última referencia posiblemente correspondía a una serie de 31 lienzos de mediados del siglo xviii, la cual se compone de "retratos" de teólogos, filósofos, escritores místicos, canonistas, moralistas, predicadores y cuatro santos de la llamada escuela franciscana (Leal). De esta serie de 3i lienzos, que muy seguramente era más numerosa, apenas fueron representados cuatro santos4. Esta escasa representación indica que la intención de la serie no era hagiográfica, lo cual le otorga otra función. Vamos a analizar tres lienzos de la serie en los cuales hay menciones a la Limpia Concepción, que corresponden a los frailes Bernardino de Bustis (+1513), Francisco Guerra (+1657) y Pedro de Alva y Astorga (+1667). Además, dos imágenes del teólogo Duns Escoto, una del siglo xviii, del pintor Joaquín Gutiérrez, que posiblemente se encontraba en los claustros o en las aulas, y la otra, la escultura que se encuentra en la parte superior del tornavoz del púlpito oriental del templo, del siglo XVII.

Todos los lienzos llevan textos escritos, mientras que la escultura de Escoto fue acompañada con la representación de una imagen de la Inmaculada y un libro. El objetivo es exponer la forma en la cual los franciscanos utilizaron estas imágenes, desde la perspectiva de objetos sociales, como estrategias de reproducción del capital doctrinal escotista, desde los distintos espacios practicados, claustros y templo, es decir, la sociedad receptora, con el objetivo de acrecentar la devoción de la preservación de toda mancha de María.

Las formas de trasmisión del capital cultural escotista inmaculista

Las cinco imágenes tienen su propio discurso, a partir del primer lugar de producción que fue el debate sobre la Inmaculada Concepción de María, desde la perspectiva histórica y teológica de la Orden de Frailes Menores. De acuerdo con lo anterior, cada imagen creó espacios multirreceptores, entendiéndolos como lugares de prácticas, en relación con la escolaridad de quien habitaba esos espacios receptores. El lugar de producción de un discurso visual, aparte del aspecto estético, se analiza con base en el espacio de su ubicación y el contexto en el cual se crearon las imágenes en cuanto que objetos-imágenes-sociales, con el fin de comprender cómo la orden minorita o de Frailes Menores expandió este capital cultural inmaculista a la sociedad. Se ha destacado la importancia del lugar de producción del discurso como proceso esencial para la escritura de la historia, así como del espacio en cuanto que lugar practicado, en la medida en que es habitado y trasformado. Esto se dinamiza con el capital cultural heredado (Bourdieu, "Los tres estados"), que permite indagar cómo un grupo social determinado, en este caso la Orden de Frailes Menores, expuso mediante las cinco imágenes estudiadas la participación de la orden en el debate sobre la Inmaculada Concepción de María y cómo estas imágenes fueron parte de la estructura estructurante de los franciscanos, cuyo objetivo fue arraigar y transmitir el capital cultural escotista inmaculista.

Estos dos conceptos se comprenden en relación con la sociedad y con un conjunto de personas con características comunes que los activan. El conjunto franciscano presenta espacios sociales diferenciados. Uno era el templo, espacio mixto que recibía a frailes, estudiantes del convento y del colegio y a la sociedad, en un marco devocional amplio. Este espacio se presenta como dinámico y heterogéneo en la recepción de las obras visuales. La sociedad que acudía a la misa, escuchaba los sermones y observaba las imágenes en el templo era bien distinta, en varios aspectos, de aquella que se encontraba en el interior de los claustros. Incluso los frailes y los estudiantes del colegio que participaban en misas y demás celebraciones, de acuerdo con su escolaridad, percibían de manera distinta las imágenes del templo y aquellas que estaban en los claustros, las aulas y otras estancias del conjunto. A pesar de que las imágenes procedían de un lugar común, la Orden de Frailes Menores difundía un discurso diferenciado, de acuerdo con la educación y la intelectualidad de la sociedad que lo recibía (Bourdieu, "Los tres estados").

El espacio y el lugar se dinamizan con el contexto inmaculista de los siglos XVII y XVIII, propiamente. Este contexto es imprescindible para comprender por qué fueron representados estos temas específicos. Al establecer la importancia de cada tema visual se logra el objetivo discursivo histórico que contiene cada imagen, de acuerdo con el espacio y el lugar de su ubicación. Teniendo en cuenta lo anterior, es menester exponer qué importancia tuvo Duns Escoto5 para la orden minorita, específicamente en la teología de la Inmaculada Concepción de María, con el fin de comprender por qué nos referimos a capital cultural heredado escotista inmaculista.

En 1305, en la Universidad de París se programó una quaestione disputatio sobre si María había contraído el pecado original, como todos los hombres, por lo que sería necesario que fuera redimida como toda la humanidad. Tal posición había sido sustentada por san Agustín, san Bernardo, Pedro Lombardo, Tomás de Aquino y el franciscano Buenaventura, entre los más destacados. Escoto plantea que María nunca tuvo el pecado original porque su hijo, como perfectísimo redentor, preservó a su madre de toda mancha. En otras palabras, según Escoto, la mediación de Cristo tuvo su mayor envergadura por medio de la prevención de toda mancha de su madre, que es para el Doctor Sutil el fruto más precioso y sublime de la pasión de Cristo (Villegas 114). Luego de este debate, la doctrina inmaculista expuesta por Escoto tomó fuerza y se fue expandiendo a las demás órdenes religiosas y a toda la jerarquizada sociedad. De tal suerte, el debate se instalaba fuera de los muros doctos.

Imágenes, contexto y estrategias de reproducción

Los lugares y los espacios del conjunto franciscano se convierten en espacios practicados, de acuerdo con el contexto inmaculista de los siglos XVII y XVIII y la consideración de las imágenes como objetos sociales dinámicos y retóricos. Por lo tanto, es necesario trazar un tejido transversal de dicho conjunto desde tres aristas: política, iconográfica y social, en el espacio intelectual franciscano santafereño.

Desde principios del siglo XIV, cuando Duns Escoto expuso la doctrina de la Preservación de María en la Universidad de París, en 1305, prontamente las órdenes religiosas y los reinos españoles tomaron partido por alguna de las posiciones del debate. Rápidamente y muy a pesar del papado, que deseaba que esta discusión no traspasara los muros doctos, por cuanto repercutiría en la sociedad iletrada que solo encendería divisiones innecesarias entre los católicos, las posiciones antagónicas se instalaron en la sociedad. Desde mediados del siglo XIV se comenzaron a fundar cofradías bajo la advocación de la Inmaculada. En el siglo XV se fundó el primer convento inmaculista, las Concepcionistas, con el beneplácito de Isabel la Católica. El siglo XVII se va a convertir en la centuria más conflictiva y la sociedad en protagonista más activa en el debate. Tratados, oraciones, novenas, cantos, imágenes y miles de sermones se convirtieron en herramientas de divulgación que lejos de apaciguar las disputas acrecentaron las distancias entre cada posición. Cada vez y con mayor rigor, el papado emitía documentos para frenar las desavenencias. La Corona, inmaculista declarada, deseaba paz en sus reinos al tiempo que abogaba ante los papas por una pronta proclamación dogmática.

Para el siglo XVIII el debate inmaculista había perdido fuerza debido a los pronunciamientos favorables del papado sobre el asunto. Por medio de la bula Commisi Nobis (2 de diciembre de 1708), Clemente X declaraba la fiesta de la Inmaculada Concepción de precepto para toda la iglesia. En 1725 Benedicto XIII concedía indulgencia plenaria el día de la Inmaculada Concepción en todas las iglesias franciscanas. El 27 de septiembre de 1748 Benedicto XIV concedía indulgencias a los miembros de congregaciones marianas mediante la bula Aúrea Glorosae Dominae, y en 1758 elevaba la fiesta de la Inmaculada a fiesta papal. En 1759 las Cortes proclamaban a María Santísima con el título de "Inmaculada Concepción, patrona de todos los reinos y dominios". El 8 de diciembre de 1760 Clemente XIII, por medio de la bula Quantum Ornamenti, concedía el patronato universal de Nuestra Señora en la Inmaculada Concepción en todos los Reinos de España e Indias. En el espacio teológico, la única orden contraria a la Preservación de María era la dominica, aunque en el seno de esta había posiciones más favorables.

Paralelamente al desarrollo de la teología de la preservación sin mancha alguna de María, la heterogénea iconografía de la compleja teología inmaculista había encontrado una imagen capaz de englobar el Misterio. Las imágenes de los padres de María, de la Tota Pulchra, de la Virgen Apocalíptica y sus variantes, habían desaparecido puesto que una vez superados los escollos teológicos ya no era necesario demostrar con atributos la limpieza de la Virgen. Tal situación se tradujo en otros tipos de imágenes, como representaciones de la historia del debate o la exposición de los protagonistas de dicho enfrentamiento, imágenes que aludían al largo desarrollo desde distintas perspectivas, políticas y teológicas, más como historia que como prueba de limpieza.

En el ámbito de la Orden de Frailes Menores en Santafé de Bogotá a finales del siglo XVII, se fundaba el colegio de San Buenaventura al lado del convento de la Purificación. El colegio trajo consigo estudiantes dispares, incluidos los frailes del convento. Unos eran frailes comunes, a los cuales no se les pedía mucha educación, otros eran los estudiantes regulares que seguirían la bastante exigente carrera eclesiástica, en tanto que otros más eran los estudiantes laicos; es decir, en el espacio franciscano, colegio y convento, había diferenciada escolaridad. En el colegio se enseñaba la Sagrada Teología y Artes, materias necesarias para la vida religiosa y el sacerdocio. La fundación del colegio aseguraba la trasmisión del capital cultural de la orden, la espiritualidad y la historia franciscanas, entre ellos el papel que la orden tuvo en el largo desarrollo del misterio inmaculista.

Con base en los puntos anteriores hay que pensar estos ícono-documentos para analizar el discurso y la práctica de ellos durante el siglo XVIII, porque de acuerdo con las descripciones del conjunto franciscano, las imágenes se ubicaron en espacios doctos (claustros, aulas y bibliotecas) y en el mixto (templo).

Estructuras de memoria

Los cuatro lienzos presentan características comunes. Los frailes fueron representados en espacios de estudio con bibliotecas al fondo. Las imágenes se acompañaron con textos, mediante filacterias, cartelas e inscripciones. En los tres lienzos de la serie -Bustis, Guerra y Alva y Astorga- los textos se escribieron en castellano y en el de Escoto en latín, diferencia fundamental para analizar las estrategias de reproducción del capital cultural de los franciscanos en el ámbito de la Limpia Concepción de María y del impacto de estos lienzos en ese espacio social determinado. La escultura de Escoto se acompañó con dos atributos o textos visuales. Todos son ícono-textos, para ser vistos y leídos incorporando imagen y memoria, mecanismo apreciado en estos siglos tanto como el arte de la oratoria.

Los tres lienzos-documentos que hicieron parte de la serie mayor de la "escuela franciscana" se abordan desde otros ámbitos de la estructura escotista de la preservación de María, en el contexto de memoria y acción de la orden de los menores en el siglo XVIII ante la sociedad de Santafé, como herramientas y estrategias de comunicación y como elementos constitutivos de la estructura franciscana. Los lienzos en la parte superior tienen una inscripción en castellano, lo que de por sí les otorgaba un objetivo: que fueran comprendidos por toda la sociedad, no por unos cuantos. Establecer la importancia que tuvieron estos frailes en el marco de la controversia inmaculista durante los siglos XVI a XVII, en el lugar de producción y en el siglo XVIII es indispensable para leer estos ícono-textos y comprender la recepción en el espacio franciscano y el lugar en la estructura franciscana inmaculista, así como el objetivo sobre la sociedad (Bourdieu, "Los tres estados"). Estos lienzos fueron estrategias de conocimiento del papel de la Orden Menor en el largo debate en dos escenarios sociales: uno, el espacio interno franciscano, y el otro, el espacio social santafereño. En el primer caso, se aseguraba la trasmisión del capital cultural franciscano en un ámbito concreto, y en el otro, el prestigio de la Orden Menor como defensora y abanderada de la causa inmaculista ante la sociedad. En otras palabras, ayudaban a estructurar el habitus inmaculista y a su vez se comportaban como actualizadores históricos de ese habitus inmaculista de cara a la sociedad (Bourdieu, El sentido práctico).

La serie en general constituyó un elemento más de la estructura franciscana y, en concreto, parte de la estrategia de trasmisión de conocimiento desde los espacios religioso, político y teológico por medio de prácticas sociales. Las inscripciones de cada lienzo fueron documentos de unas prácticas y unas estrategias que es necesario leer desde el lugar de producción de las actividades que describen las inscripciones, en el contexto del debate en los ámbitos político, teológico y social.

En el lienzo de fray Bernardino de Bustis se expone que este clérigo compuso el Pequeño Oficio de la Concepción. Esta oración fue adoptada por toda la orden a partir de 1480 y luego se difundió rápidamente entre los devotos al Misterio. Las congregaciones marianas también ayudaron a su propagación, incluso cada una poseía una edición especial que era rezada todos los días. En 1480 el debate estaba candente, por lo tanto, que la Orden Menor y las congregaciones marianas lo rezaran constituía un claro mecanismo de difusión y devoción hacia el Misterio6. En otras palabras, fue una herramienta que ayudó a arraigar una creencia que todavía era pía, pero que al ser adoptada por la sociedad y rezada por las comunidades religiosas inmaculistas, tanto en el Viejo Continente como en las Indias, se constituyó en una práctica religiosa y un dispositivo muy poderoso de presión para Roma. Años más tarde, el jesuita Alfonso Rodríguez (+1617) lo difundiría argumentando que era el más bello himno de alabanza a la Inmaculada Concepción.

La inscripción de fray Francisco Guerra da cuenta de otro espacio del debate. A raíz de los disturbios surgidos en Sevilla en 1613, Felipe III, en una acción política, creó la Real Junta de la Inmaculada (Meseguer 16). Esta junta fue un organismo tanto teológico como político cuyo objetivo era insistir por un rápido pronunciamiento dogmático, resultado de las políticas regias inmaculistas españolas. La Junta funcionó dos siglos, entre 1616 y 1820, pocos años antes del pronunciamiento dogmático en 1854. Cada cierto tiempo España enviaba embajadas para observar cómo iba el asunto, además de tener de forma permanente agentes de la Junta en Roma. A partir de 1644 la Real Junta de la Inmaculada adquirió el funcionamiento de una institución y el rey decidió conformar otra junta con teólogos insignes que estudiaran la controversia desde este campo. Tal cambio obedeció a un grave acontecimiento en el marco del debate y de las aspiraciones por alcanzar el pronunciamiento dogmático lo más pronto posible. En 1644 el Santo Oficio, controlado por dominicos, expedía un decreto prohibiendo escribir en los libros de sermones y demás Inmaculada Concepción de María; ahora debería escribirse Concepción de María Inmaculada o sin pecado original, cambio que afectaba directamente el Misterio. A causa de lo anterior, la Corona reactivaría la Real Junta en dos frentes: el diplomático y el doctrinal7. Para que esta vez la Junta no fracasara en Roma, el rey por consejo de algunos religiosos decidió conformar otra junta de teólogos insignes, para lo cual le escribió a fray Juan Merinero, también representado en la serie, importante teólogo (+1663) llamado "oráculo de esta monarquía", refiriéndose a la Real Junta para que diera su consejo sobre quiénes podrían conformarla8. A raíz de lo anterior, en 1652 Merinero le envió a Felipe IV un tratado teológico sobre el asunto. Por esta época, 1657, la Junta se reunía y en las sesiones se encontraba fray Francisco Guerra (+1657), que era obispo de Plasencia y nombrado por el rey embajador extraordinario por la causa, como lo expone la inscripción en su lienzo, actividad que no ejerció debido a su muerte.

Lo relevante de su inscripción en el marco de la historia inmaculista franciscana y desde la óptica de la trasmisión del capital heredado de la historia de la orden en el debate y desarrollo de este, es lo que significó pertenecer a la Real Junta, por una parte, y de otra ser nombrado embajador de la causa ante el papado. En otras palabras, la Orden de Frailes Menores representada en fray Francisco Guerra, personificaba el anhelo de la Corona española. El prestigio de las órdenes religiosas ante la sociedad era fundamental puesto que así aumentaba su poder y el respeto hacia ellas. El hecho de que el fraile participara en la Junta y además hubiera sido embajador de ella ante Roma era un rasgo de distinción de la orden ante la sociedad santafereña. En 1688 Carlos II ordenaba que la Real Junta celebrara cada año misa solemne con sermón en honor a la Inmaculada y en 1758 disponía que los teólogos que tomaran plaza en la Real Junta juraran defender el santo misterio como si fuera dogma de fe.

La forma de representación y la composición de una pintura o escultura constituyen en sí mismas discursos que es necesario develar para comprender el mensaje contenido en ellos. El único lienzo en el que, de manera intencional e inteligible para el observador, se escribió el título de un libro fue el de Pedro de Alva y Astorga9. ¿Con qué intención?, esta pregunta se formula desde el lugar del sujeto que observaba en el siglo XVIII y desde el lugar de producción del fraile del siglo XVII. Insistamos en que el siglo XVII fue la centuria más difícil en el desarrollo del debate inmaculista. Los opositores no cesaban sus ataques desde plazas distintas pero entrelazadas: políticas, teológicas y sociales. Este lienzo apunta a la contraofensiva desde el aspecto teológico, que finalmente era el que más peso tenía, por encima del político.

Sol Veritatis cum ventilabro seraphico pro candida Aurora Maria in suo Conceptioni sortu...apeccato originalipraeservata fue un libro prohibido, vetado por la Inquisición española en 1665 y por el Santo Oficio de Lima en 1657 y 1662. Tales prohibiciones no impidieron que circulara y que se reprodujeran los grabados que lo acompañaron. ¿Por qué fue censurado en el marco del debate inmaculista? El estudioso fraile dejó al descubierto 33 000 errores o inexactitudes de distintos teólogos con respecto a la gracia de María. El libro se constituyó en un arsenal en contra de los maculistas. Fue tan importante que la Real Junta lo utilizó para su objetivo. De hecho, el Sol y los otros libros inmaculistas del fraile se encontraban en las bibliotecas franciscanas y en las bibliotecas de otras órdenes10. En el contexto del siglo XVIII, este lienzo fue un desafío a las prohibiciones anteriores. Este libro censurado, que dejaba en entredicho la autoridad teológica de varios doctores, incluyendo a santo Tomás de Aquino, reafirmaba la superioridad teológica de los franciscanos en la doctrina de la preservación. Desde las prácticas, apuntaba al conocimiento de la historia de la controversia, a conocer a fondo el debate, a estudiar a los teólogos inmacu-listas y su doctrina y de esta manera trasmitirla a la sociedad santafereña y a toda la provincia de la Santafé.

Pluralidades sociales-espaciales

Espacio docto

La trasmisión del capital cultural heredado se dinamiza de manera dispar de acuerdo con el espacio y el lugar donde se desarrollan estos mecanismos de reproducción. Las imágenes como objetos sociales trasforman y activan esos espacios, convirtiéndolos en espacios practicados, es decir, espacios sociales que fortalecen, perpetúan y expanden ese capital cultural a través de la sociedad que los habita y que los propaga por medio de estrategias de reproducción.

Fue por medio de las órdenes religiosas, sobre todo, que se conocieron las fuentes sobre las cuales se asentaba la doctrina de la limpia concepción de la Virgen. En los espacios claustrales, la devoción inmaculista se apoyó en los escritos eruditos que venían las más de las veces de España: tratados sobre el Misterio, libros de sermones inmaculistas, escritos sobre la controversia de tinte histórico, cantos e imágenes mediante los cuales se exponía la doctrina. Justamente porque el Misterio fue una construcción teológica de siglos que partía de los centros del saber, como lo fueron las escuelas de las órdenes religiosas y las universidades, fue en estos centros donde surgieron los discursos eruditos que luego se tradujeron en prácticas y expresiones devocionales. Por medio de las bulas que una y otra vez se despacharon desde Roma, previniendo y prohibiendo que desde el púlpito se destilaran las distintas posiciones sobre el asunto, se evidenciaba que había distintos espacios devocionales de acuerdo con el capital cultural heredado que resultaban en distintas prácticas sociales. Así como en los centros intelectuales de las órdenes religiosas proinmaculistas se estudiaban las posiciones proclives al Misterio, en los centros del saber no proclives a esta gracia se estudiaba a aquellos eruditos que sentaban sus respectivas posiciones. Como fuere, desde estos centros se afianzaron las estructuras en pro o en contra del Misterio y se expandieron al conjunto de la sociedad.

Los variados documentos visuales inmaculistas tratados en este artículo contribuyeron a perpetuar la estructura inmaculista franciscana, desde la perspectiva de convertirse en estructuras estructurantes del habitus inmaculista a través de estrategias de reproducción desde distintos discursos de la historia del debate (Bourdieu, "Los tres estados del capital cultural"). La pluralidad de mensajes, aparentemente de un mismo tema, plasmados en las obras visuales se trasforma, convirtiéndose en un documento híbrido susceptible de lecturas diversas de acuerdo con el espacio social practicado por estos documentos-visuales. Las dos imágenes del teólogo Duns Escoto dan cuenta de esta pluralidad y de esta jerarquización de la escolaridad visual.

En la primera de ellas, Escoto fue representado en un ambiente de estudio elaborando un manuscrito. Es la representación de un fraile pensador. Todos los textos del lienzo son legibles, por lo tanto, hubo una clara intención de que fueran leídos y comprendidos, no por todos sino por unos cuantos, debido a que están en latín, idioma que correspondía al tipo de información que allí se plasmó. La Sagrada Teología se enseñaba en latín en cuanto era el lenguaje de la trascendencia y de la Iglesia. Las verdades se expresaban en este idioma. En los estudios, la teología era la cátedra más importante de todas y el grado más significativo de ellos, lo que conllevaba una estrategia de comunicación y cohesión de un grupo determinado por medio del nivel de educación. Estos textos son fragmentos de otros textos que implicaban conocimiento de parte de quien observara la imagen. La imagen invitaba a sumergirse en la elaboración de la doctrina de la preservación presentada por Escoto.

Dignare me laudare te, Virgo Sacrata era una parte de la antífona Ave Regina Caelorum. En los estantes con libros se leían los títulos correspondientes a textos bíblicos (Esther 16, 12; Cantar 4, 7; Eclesiástico 24, 31), mediante los cuales Escoto llevó a cabo parte de la sustentación teológica de la doctrina de la preservación, el manuscrito abierto basado en escritos de san Agustín y san Anselmo11, otros títulos donde se encontraba la doctrina inmaculista escotista y en la parte inferior un texto histórico y no teológico como los demás.

Concepta est Virgoprimi sine labeparentis. hic tulit, hoc dictopraelia dura dedit, que resumía la manera en la cual el papa, o mejor la Iglesia, había tomado la doctrina de Escoto y la había hecho suya. Los textos en latín implicaban de parte de quien observaba la imagen conocer el idioma de la trascendencia para leer las doctrinas mencionadas en los libros que allí se escribieron. No todos los estudiantes del colegio ni del convento tenían un conocimiento tan profundo del latín. Solo los más adelantados lo poseían. Por lo tanto, era para un grupo de estudiantes versados y selectos que luego harían parte de la estrategia de reproducción de la doctrina teológica de Escoto. Ello aseguraba que este capital escotista inmaculista se perpetuara en el seno de la orden y se trasmitiera correctamente, no solo en el espacio intelectual del colegio y convento, sino a través de la provincia de la Santa Fe, mediante los estudiantes residentes del convento y del colegio (Bourdieu, "Los tres estados"). Tal conocimiento reproducía un habitus (Bourdieu, La distinción), se diría escotista, de tal forma que, al pasar este conocimiento a otros, se consolidaba la estructura franciscana inmaculista.

Este texto-ícono establecía un objetivo: la trasmisión a las futuras generaciones de la doctrina inmaculista y la trascendente figura de Escoto, puesto que la Orden Menor era escotista. En ese sentido, la imagen como tal era una estrategia y al tiempo una práctica que trasformaba el espacio en el cual se encontraba en un espacio de reproducción de la teología de la preservación de María, reproducción que se establecía por medio de los estudiantes de los claustros. Se puede catalogar esta imagen como la génesis del conocimiento de la doctrina de la preservación. Era un documento que surgía en el seno de un espacio claustral docto, cuyo objetivo era su desdoblamiento y expansión de la mano de los religiosos, estudiantes y sacerdotes que habitaban los claustros.

La trasmisión de este conocimiento se llevó a cabo empleando diferentes mecanismos, uno de ellos poderoso y contundente: el sermón, la oratoria. El conocimiento se adquiría en los claustros y se trasmitía desde los púlpitos, objetos-sociales bisagra, a un espacio mixto.

Espacio para todos

Del concilio tridentino surgieron varios decretos y disposiciones con objetivos variados, todos ellos buscando la unidad perdida del catolicismo. Por medio del decreto de 1563, a las imágenes visuales se les otorgó una renovada función cuyos objetivos fueron impactar y conmover, enseñar y ejemplificar virtudes, entre otros. Juntamente con las imágenes, a la oratoria y al sermón se les concedió un nuevo impulso cuya finalidad era adoctrinar mediante la palabra y la elocuencia de lo que se aprendía en los claustros. Para ello fueron fundamentales los escenarios de la palabra, los púlpitos. Desde esta perspectiva, el objeto-púlpito se trasformó en un objeto social, en cuanto que desde allí, por medio de la palabra, se moldeaba la sociedad. Además del púlpito como objeto social hay otro ámbito: como imagen que contiene un discurso. El púlpito como objeto social y lo que allí se producía, el sermón, fueron fundamentales después de Trento, debido a la refutación que los reformistas habían realizado del pecado original, la justificación de Cristo, la doctrina de los sacramentos y los méritos por las buenas obras. Desde el púlpito, la Iglesia tridentina buscó la correcta administración de la revelación escrita al pueblo cristiano, y para esta tarea se ordenó el estudio de las Sagradas Escrituras y la mejor preparación del clero secular, así como del regular. A raíz de lo anterior surgieron muchos tratados sobre la oratoria sacra, "De tal suerte, que en el siglo XVII hablar de retórica, era referirse a la preceptiva del púlpito" (Villegas 27).

El templo de San Francisco de Santafé, como muchos templos de los siglos XVII y XVIII, tenía dos púlpitos a ambos lados del arranque del arco toral, como se describe en 1779: "[...] dos púlpitos del mismo modo, sobre cuyas copas están dos grandes estatuas de Sn. Buenaventura y el Dr. Sutil" (Arcila 140). En la parte superior de cada uno de ellos había un tornavoz. Encima de este, en el costado occidental, se encontraba una imagen de bulto de san Buenaventura, y en el oriental, una imagen de bulto de Duns Escoto; uno santo, el otro no, los dos los teólogos más importantes de los menores.

A fines de 1613, en Sevilla, burlando las órdenes papales sobre el silencio que desde los púlpitos debía existir en torno al debate de la preservación o santificación de María, un fraile dominico pronunció un sermón en contra de esta pía creencia que encendió los ánimos de uno y otro bando. El malestar prontamente se expandió por toda la península hasta que a finales de 1615 tal ofensa llegó a Tunja y a Santafé de Bogotá. Conscientes del poder de la palabra y del púlpito, los protagonistas del enfrentamiento de la doctrina teológica utilizaron este privilegiado escenario para desde allí exponer sus puntos mediante la elocuencia. De esta manera, se involucraba e incitaba la participación de la sociedad. Fue tal el poder de este lugar de la palabra que el papado en varias ocasiones intervino, mediante bulas, decretos y breves12, para que desde allí no se profundizaran las diferencias entre los teólogos que apoyaban la doctrina de la santificación y aquellos que apoyaban la doctrina de la preservación. El año 1616 estuvo marcado por encendidos sermones en pro y en contra de la doctrina, procesiones, vigías, cantos y altares provisionales que hospedaron la imagen de la Inmaculada del templo de San Francisco que salía por las calles de Santafé para ser honrada por los devotos de la gracia de María. La sociedad fue llamada a la movilización de acuerdo con las convicciones de uno y otro grupo. La elocuencia, la retórica y el escenario fueron fundamentales para ello ("Relación de las fiestas").

¿Qué significó en los siglos XVII y XVIII que en el tornavoz oriental fuera representado Escoto, que no era santo sino teólogo?, y ¿al lado de la capilla de Nuestra Señora? Una de las respuestas la ofrece el reverendo padre fray Joseph Ximenez, exministro de la Orden Menor, teólogo y participante de la Real Junta de la Inmaculada:

Aun mas vrgente motiuo para la piedad de V.Rma es, que la defensa de la autoridad del el Doctor Subtil tenga alguna conexión con la defensa de la Inmaculada Concepcion de la Reyna del Cielo. Es Escoto el patrono de la sentencia piadosa, el que la restauro en la iglesia, en que la introdujo en la Escuela. (Ximenez 35)

Imagen y palabra (Velandia), discurso y símbolo discurren por senderos comunes trasformando un espacio -el templo- en un lugar de prácticas. La imagen de Escoto en el tornavoz oriental desafiaba desde la opacidad del símbolo las prohibiciones papales. Esta imagen fue un discurso político desde la perspectiva del púlpito-imagen, objeto social que tiene el poder mediante la retórica, no solamente oída sino visual sobre la sociedad.

Esta imagen apeló al texto visual y no al escrito, como las anteriores. El Doctor Sutil, como era conocido, lleva en una mano un libro que representa los escritos de su doctrina de la preservación de María, mientras que en la otra mano porta una pequeña efigie de María, iconografía que corresponde a la Inmaculada. Durante los siglos XVII y XVIII estos atributos fueron parte integral de la gramática de lo visual, del ícono-discurso (Durand 107-108). Por otra parte, la efigie del teólogo en sí misma recurría a la memoria artificial en la forma de su representación. Duns Escoto es el teólogo de la Inmaculada Concepción de María, y la Orden de Frailes Menores la abanderada y la encargada desde el púlpito, mediante la palabra y las autoritas, de expandir su devoción a la heterogénea sociedad santafereña durante los siglos XVII y XVIII. Es un discurso figurativo franciscano por medio del cual se enseñaba la doctrina inmaculista a los letrados e iletrados de Santafé (Ortega). Este potente mensaje se afirmaba aún más con la representación de san Buenaventura en el tornavoz occidental, debido a lo que este santo y doctor significaba dentro de la Orden Menor. Considerado, después de san Francisco, el segundo en importancia, el Doctor Seráfico era el otro gran pilar de la teología franciscana desde el cristocentrismo de los menores13. En otras palabras, el cristocentrismo y la mariología eran las dos columnas de la espiritualidad franciscana que desde el púlpito y todo el escenario presidido por el tabernáculo mayor se irradiaba, no solo en Santafé sino a toda la provincia de la Santa Fe.

Conclusión

Los frailes menores utilizaron las imágenes referentes a la preservación de María de diferentes formas, de acuerdo con los espacios en los cuales estas se encontraban en el conjunto franciscano. Todas desde su forma representacional trasforma-ron un espacio en un espacio social, determinado por la sociedad que recibía e interactuaba con ellas, mediadas por el discurso espiritual de los menores. La imagen de Escoto en el tornavoz del templo masificaba la devoción a la Inmaculada, mientras los otros lienzos lo hacían desde otros espacios sociales que, si bien estaban delimitados por la jerarquización del saber, constituyeron bisagras entre un espacio docto y concreto y un espacio social heterogéneo cuando los religiosos trasmitieran estos conocimientos a lo largo y ancho de toda la provincia de la Santa Fe. Las imágenes mencionadas fueron textos organizados que trasformaron determinados espacios en espacios practicados, discursos propios durante los siglos XVII y XVIII. Desde la distancia de los siglos, son documentos útiles para entender cómo la Orden Menor instauró en el marco del debate estrategias de comunicación y reproducción del habitus escotista inmaculista, en una sociedad desigual en todo sentido.