INTRODUCCIÓN

Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Japón han estado marcadas por los intereses económicos y la cooperación. Desde 1908, cuando firmaron el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, hasta un siglo después, en su conmemoración, ambos países manifestaron su voluntad de continuar cooperando y estrechando sus relaciones. No obstante, durante el siglo XX las relaciones entre ambos países fueron débiles y la relación con Japón "no avanzó tanto como en otros países" (Ramírez, 1999, p. 5). Desde una perspectiva regional, la relación es más estrecha con países como Brasil, Chile, Perú y México.

Se debe tener en consideración que la geopolítica acerca la economía japonesa a la región, pues esta busca, por un lado, seguridad energética y alimentaria y, por el otro, ampliar su área de influencia frente a China1. Conviene recordar que este último país mantiene un flujo comercial con América Latina diez veces superior a Japón (Kuwayama, 2015) y que Colombia busca mejorar su inserción comercial en Asia Pacífico2 (Vargas et al., 2012). De acuerdo con lo expuesto, Colombia y Japón decidieron iniciar negociaciones desde el 2012 para lograr un acuerdo comercial. Así, hasta el 2017 se han llevado a cabo trece rondas de negociación, dos minirrondas y siete reuniones de negociación para tratar temas específicos, como normas de origen y acceso a mercados de productos agrícolas, que en algunos casos se asocian más a temas culturales -de interés japonés- que económicos.

En cuanto a los obstáculos, las negociaciones se encuentran estancadas en algunos puntos particulares, como el acceso a mercados de café, lácteos y hortalizas. A menudo se discute la necesidad de establecer acuerdos en estos temas; sin embargo, varios gremios se oponen a su negociación, mientras que el Gobierno defiende su necesidad por las ganancias que se pueden obtener.

Dado lo anterior, el objetivo de este artículo es realizar un análisis ex-ante de los efectos, sobre el comercio de bienes, de un posible acuerdo comercial entre Colombia y Japón. La hipótesis de trabajo es que el acuerdo trae ganancias para ambos países en términos de importaciones más baratas y mayor flujo de exportaciones. Para ello, se calculan indicadores de comercio internacional y se utiliza un modelo de equilibrio parcial que estima los efectos de creación, desviación y bienestar del comercio. El documento consta de las siguientes partes, además de la presente introducción: la primera realiza una revisión de la literatura respecto a la integración económica y establece un marco teórico que permite comprender los resultados del modelo; la segunda presenta el panorama económico y comercial de ambos países; la tercera muestra un análisis de las relaciones comerciales a través del cálculo de indicadores de comercio; la cuarta presenta la metodología del instrumento econométrico y explica el tratamiento de los datos; la quinta discute los resultados; por último, se presentan las conclusiones pertinentes.

MARCO TEÓRICO

Uno de los efectos principales -aunque no el único- de un acuerdo comercial es la reducción arancelaria. Teóricamente, reducir los aranceles tiene efectos sobre tres agentes de la economía: a) los consumidores, que se benefician dada la reducción de precios de productos importados; b) los productores, que se ven perjudicados por cuanto se disminuye la demanda y c) el Estado, que percibe una menor renta fiscal. Tal es el resultado del análisis de la reducción arancelaria unilateral. No obstante, la naturaleza de los acuerdos comerciales es la reciprocidad, de modo que también se deben analizar los efectos de la reducción arancelaria del país socio, para analizar costos y beneficios. Así, además de los efectos anteriores, un nuevo efecto sobre los productores se puede evidenciar en sus beneficios, a partir de una reducción del precio de sus productos en el extranjero, incrementando la demanda externa de estos. Por lo tanto, en términos netos, un acuerdo comercial incrementa el bienestar general de la economía.

La teoría seminal del análisis de la liberalización comercial es propuesta por Viner (1950), que determinó algunas de las causas que generan efectos positivos y negativos sobre el bienestar económico, principalmente haciendo explícitos los mecanismos de creación y desviación del comercio. La creación de comercio ocurre cuando la oferta de un determinado bien se desplaza de un productor nacional hacia un productor extranjero más eficiente, como consecuencia de la reducción arancelaria. La desviación de comercio ocurre cuando la oferta de un determinado bien se desplaza de un productor extranjero eficiente que no se beneficia de la reducción arancelaria hacia otro productor menos eficiente, pero que sí de la reducción arancelaria. Así pues, si la creación de un área de libre comercio logra desplazar productores más costosos por otros que lo sean menos, se originan incrementos en el bienestar en el país que realiza las importaciones. En caso de ocurrir lo contrario, entonces surgen incentivos para un mayor proteccionismo y, en consecuencia, el bienestar de ese país se reduce.

El trabajo de Viner enfrentó tres críticas principales:

Cada acuerdo involucra países distintos y, por lo tanto, suponer ofertas y demandas totalmente elásticas conduce a error. En consecuencia, si se flexibilizan estas condiciones3, se produce la expansión del comercio, que genera ganancias incluso cuando existe desviación del comercio (Meade, 1952).

Para determinar los efectos sobre el bienestar, también debe tenerse presente el consumo, y no solo la producción, como lo hizo Viner. Lipsey (1960) incorporó el análisis de la variación de los precios relativos ante una reducción arancelaria, y encontró que a mayor proporción de comercio con el socio del acuerdo, se incrementa el bienestar, y que los países que más participación tienen en el comercio global, más se benefician de las reducciones arancelarias.

Una crítica adicional son las pérdidas y ganancias de los diferentes agentes económicos, para así comprender los efectos sobre productores, consumidores y gobiernos (Corden, 1972).

De este modo, los efectos estáticos del comercio son herramientas básicas de análisis frente a los acuerdos comerciales que permiten cuantificar con relativa precisión las ganancias y las pérdidas de los agentes económicos de los países miembros del acuerdo y de aquellos fuera de este.

Más adelante, y como consecuencia de la complejidad que la integración económica estaba adquiriendo, los trabajos comenzaron a incorporar al análisis otro tipo de efectos, además de los relacionados con la producción y el consumo de bienes, esto es, los efectos dinámicos, que ocurren por la internalización de las externalidades como consecuencia del comercio internacional. Entre ellos se encuentran las economías de escala, los flujos de inversión, el capital humano, los costos de transporte, el crecimiento económico y el mercado laboral (Balassa, 1961). De igual modo, la reducción arancelaria puede generar presiones competitivas, favorecer productores domésticos por la disponibilidad de materia prima importada de menor costo y estimular las cadenas globales de valor (Porter, 2009).

Las aproximaciones estática y dinámica también pueden percibirse como el estudio de impactos a corto plazo (efectos estáticos) y a largo plazo (efectos dinámicos) (Maesso, 2011). Cabe resaltar que un acuerdo comercial es recíproco, y por ello los productores domésticos también logran un mayor acceso al mercado del país socio. Finalmente, la naturaleza de los acuerdos comerciales es la reciprocidad, pues ambos países realizan concesiones comerciales a su socio, y de este modo existen costos y beneficios.

PANORAMA COMERCIAL DE COLOMBIA Y JAPÓN

Las relaciones comerciales entre Colombia y Japón, medidas por sus flujos de importaciones e importaciones, aunque muestran valores pequeños, han presentado un crecimiento durante el siglo XXI. Como se evidencia en la figura 1, las importaciones se han duplicado, al tiempo que las exportaciones se han incrementado más de tres veces, alcanzando en el 2017 su máximo valor histórico. Estos resultados hacen de Japón el socio comercial más importante de Colombia en Asia, después de China, y por encima de India y Corea del Sur. La balanza comercial para Colombia ha sido deficitaria durante el periodo analizado, aunque esta brecha ha presentado una disminución relativa.

Fuente: elaboración propia con base en datos de Trademap.

Figura 1 Comercio bilateral Colombia-Japón (2001-2017).

Los principales productos exportados por Colombia en el 2017 fueron café y sus preparaciones, carbón, flores, ferroaleaciones y productos químicos. Estos productos concentran el 96% de las exportaciones a Japón. En el periodo, las ventas de carbón se multiplicaron por seis, alcanzando US $148 millones, lo cual se explica, en parte, por la decisión de Japón de reemplazar la energía nuclear por el carbón, tras el desastre de Fukushima en el 2011 (Coca, 2017). Por otro lado, los productos más importados por Colombia desde Japón corresponden a vehículos, maquinaria, fundición de hierro y acero, caucho e instrumentos médicos.

Además de las anteriores mediciones, una manera útil de evaluar la profundidad del impacto de un acuerdo comercial es a través del cálculo del índice de participación comercial (IPC), que permite medir el peso relativo del comercio de ambos países. Una mayor participación comercial significa que los cambios en los patrones de comercio bilaterales impactan de manera más profunda las economías implicadas (tabla 1). El índice toma valores entre 0 y 100 y su fórmula es la siguiente:

Tabla 1 Índice de participación comercial Colombia-Japón (%).

Fuente: elaboración propia con base en datos de TradeMap.

En la fórmula, X ij representa las exportaciones del país i al país j; M ij . son las importaciones del país i al país j; XT ¡ son las exportaciones totales del país i, y MTi representa las importaciones totales del país i.

Un análisis de la década 2008-2017 evidencia que aunque Colombia, de manera sostenida en el tiempo, tiene una mayor participación de Japón en su sector externo, para ambos países los resultados son muy bajos, aunque levemente crecientes, lo que sugiere que el impacto del acuerdo comercial sería mínimo. Con la finalidad de realizar un examen más detallado, a continuación se calculan varios indicadores de comercio internacional.

INDICADORES DE COMERCIO INTERNACIONAL

Los indicadores de comercio exterior permiten realizar un análisis de la posición comercial de una economía determinada respecto a un socio o grupo comercial. La información estadística utilizada en el presente documento proviene del International Trade Centre, se encuentra desagregada a seis dígitos según el sistema armonizado y abarca la década 2008-2017 (cuando los indicadores lo permiten). Para determinar el potencial de comercio entre ambas economías, se calculan los índices de complementariedad y de diversificación. Para evaluar los riesgos, se usa el índice de similitud. Finalmente, se detallan los productos que enfrentan potencial y riesgo a través del índice de ventaja comparativa indicadores de comercio internacional. revelada según la formulación de Balassa (1961) 4.

Índice de complementariedad (IC)

El IC permite determinar el potencial de intercambio comercial entre dos economías, calcular la coincidencia entre las exportaciones de uno y las importaciones de otro; en otras palabras, muestra si los bienes exportados por un país son demandados por un socio comercial (figura 2). Siguiendo la metodología descrita por Michaely (1996), el IC se calcula con la siguiente fórmula:

Donde

es la participación del bien k en las importaciones del país i;

es la participación del bien k en las importaciones del país i;

es la participación del bien k en las exportaciones del país j, y n es el número de bienes. Como se indicó, se toman datos para Colombia y Japón según el sistema armonizado a seis dígitos (5291 productos).

es la participación del bien k en las exportaciones del país j, y n es el número de bienes. Como se indicó, se toman datos para Colombia y Japón según el sistema armonizado a seis dígitos (5291 productos).

Existe una complementación moderada en ambos países y relativamente estable para Colombia. La complementación es mayor para este último, lo que demuestra que existe un potencial comercial mayor para Colombia que para Japón. La reducción de la complementariedad de Japón desde el 2015 responde a la devaluación del peso colombiano, pues redujo la compra de mercancías, incluidas las ofertadas por el país asiático. Se observa entonces que en ambos países existe demanda de los bienes que exporta su socio comercial y, en consecuencia, hay potenciales ganancias respecto al acuerdo.

Índice de diversificación comercial (IDC)

Continuando con el examen de comercio bilateral, y para responder cuestiones acerca de si Japón diversificó sus exportaciones hacia Colombia, el IDC es otra herramienta que permite conocer la profundidad del impacto de un acuerdo comercial (figura 3). El IDC toma valores entre 0 y 100, de los cuales se interpreta que un valor entre 0 y 10 significa exportaciones diversificadas; entre 10 y 18 son exportaciones moderadamente concentradas, y superior a 18 son exportaciones concentradas. Se destaca que entre más diversificado sea un mercado, existe mayor potencial de aprovechamiento de un acuerdo comercial. La fórmula es la siguiente:

Fuente: elaboración propia con base en datos de TradeMap.

Figura 3 Índice de diversificación comercial.

Donde p

2 corresponde a la participación sectorial de las exportaciones de i hacia j elevada al cuadrado, esto es:

; n corresponde al número de productos (k), y j corresponde al país socio. Se toman datos para Colombia y Japón según el sistema armonizado a seis dígitos (5291 productos).

; n corresponde al número de productos (k), y j corresponde al país socio. Se toman datos para Colombia y Japón según el sistema armonizado a seis dígitos (5291 productos).

La diversificación de exportaciones es diferente para Colombia y Japón. Para el caso del primer país, se encuentra que las exportaciones están concentradas, aunque existe una tendencia decreciente, pasando de un valor de 46 en el 2008 a un mínimo de 29 en el 2017. Para el caso del segundo, el punto más alto fue 4 en el 2017, pues la reducción de importaciones de otras mercancías generó una mayor concentración en vehículos y sus partes. Dada la diversidad de exportaciones, Japón tiene una mayor oportunidad de beneficio del acuerdo, y Colombia podría, entonces, beneficiarse de este para ampliar su canasta de exportaciones.

Índice de similitud (IS)

El nivel de competencia que se presenta entre dos países puede calcularse utilizando el IS, pues permite medir la homogeneidad de las exportaciones de dos economías y así determinar si las exportaciones del país socio suponen un riesgo para la producción nacional (figura 4). Los resultados posibles se encuentran entre 0 y 1. Si las economías tienen estructuras de exportación completamente heterogéneas, se obtendrá un resultado de IS = 0 y, por lo tanto, la competencia será inexistente. En contraposición, cuando las economías tienen estructuras de exportación totalmente homogéneas, el resultado obtenido será de IS = 1 y, por ende, existirá una fuerte competencia. El análisis histórico del IS permite determinar la convergencia o divergencia de las estructuras de exportación. La fórmula matemática es esta:

Donde

es la exportación del bien k del país ¡;

es la exportación del bien k del país ¡;

es la exportación del bien k del país j; XT

¡ es el total de la exportación del país ¡; XT

j es el total de la exportación del país j, y n es el número de bienes. Colombia será el país ¡, Japón será el país j, y n corresponderá a 5291 productos, según la clasificación del sistema armonizado a seis dígitos.

es la exportación del bien k del país j; XT

¡ es el total de la exportación del país ¡; XT

j es el total de la exportación del país j, y n es el número de bienes. Colombia será el país ¡, Japón será el país j, y n corresponderá a 5291 productos, según la clasificación del sistema armonizado a seis dígitos.

Los resultados evidencian que la similitud de exportaciones es baja; es decir, la estructura exportadora de Colombia y Japón es heterogénea en niveles cercanos al 90%, de modo que es mínimo el riesgo que suponen las exportaciones del país socio (en ambos casos) para la producción nacional. Esto se debe tanto a las diferencias en estructura industrial como al tipo de productos que ambos países exportan, pues Japón cuenta con un fuerte desarrollo industrial y sus exportaciones a Colombia son principalmente del sector automotor. Colombia, por su parte, tiene ventajas en bienes primarios y sus exportaciones hacia Japón son principalmente de textiles, alimentos y minerales. Así las cosas, un acuerdo comercial entre Colombia y Japón supone un bajo riesgo para la producción nacional de ambas economías.

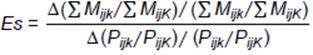

Índice de Balassa

Es importante determinar cuáles productos cuentan con ventajas comparativas, pues estos son los que generarían los mayores beneficios económicos y permitirían el aprovechamiento del acuerdo. El índice de ventaja comparativa revelada (IVCR), según la metodología de Balassa (1961), permite realizar los cálculos correspondientes. Puesto que el índice se normaliza para obtener valores entre +1 y -1, su interpretación es que un valor superior a 0,3 demuestra ventajas para ese producto, y un valor entre 0,3 y -0,3 demuestra presencia de comercio intraindustrial. El índice se obtiene a través de la siguiente fórmula:

Donde

es la exportación del bien k por el país ¡ al país j; XT

ij es la exportación total del país ¡ al país j;

es la exportación del bien k por el país ¡ al país j; XT

ij es la exportación total del país ¡ al país j;

es la exportación total del bien k del país ¡, y XT

i es la exportación total del país ¡.

es la exportación total del bien k del país ¡, y XT

i es la exportación total del país ¡.

Se toman datos para Colombia y Japón según el sistema armonizado a seis dígitos, para un total de 5291 productos.

Se encuentra que en Colombia existen 27 productos con ventaja y potencial exportador, entre los que se destacan: alimentos diversos, cueros, flores, papel, sombreros, instrumentos médicos, juguetes y productos químicos. Por su parte, para Japón esta cifra asciende a 262 productos, entre los que se destacan neumáticos de diverso tipo, autopartes, relojes, cuajo, medicamentos, semillas, aparatos electrónicos (impresoras, cámaras fotográficas, otros de tipo médico), insumos industriales, maquinaria y sus partes, vehículos, cangrejos y pulpo (v. anexo).

¿Lo anterior significa que el acuerdo será benéfico para Japón y perjudicial para Colombia? No, el hecho de que las ganancias puedan ser asimétricas -como es de esperarse según la literatura- no quiere decir que sean inexistentes. En primer lugar, Colombia también tiene productos con ventaja y potencial exportador. En segundo lugar, los resultados reflejan la capacidad industrial de cada país, de modo que el resultado está supeditado a las condiciones domésticas y no es inherente al acuerdo comercial. En tercer lugar, como lo demostró el resultado del índice de similitud, las estructuras productivas son disímiles y los productos japoneses no suponen mayor riesgo para la industria nacional colombiana. Ahora bien, esto último supone que no exista ningún riesgo, pues un claro ejemplo son algunos vehículos y autopartes.

DESCRIPCIÓN DEL MODELO Y DATOS

Las estimaciones de liberalización comercial son realizadas principalmente a través de tres métodos: los modelos de equilibrio general (MEG), los modelos de equilibrio parcial (MEP) y los modelos gravitacionales (MG). Tal como lo reconocen Contreras, Mendieta y Huerta (2012), estos modelos están basados en supuestos que impiden que sean totalmente exactos; por eso, su elección debe ser cuidadosa, pues el tamaño de las economías, el flujo comercial, la inversión extranjera y el tipo de cambio son factores específicos para cada conjunto de países analizados.

Por lo general, las investigaciones que relacionan varias economías y desean observar los efectos sobre diferentes ámbitos de la economía (empleo, inversión, salarios, etc.) utilizan modelos gravitacionales. Algunos ejemplos de su aplicación en Colombia se encuentran en Cárdenas y García (2005), Correia (2008), Bolívar, Cruz y Pinto (2015) y Ávila (2017). Por su parte, los modelos de equilibrio general permiten estimar variaciones al interior de bloques comerciales o entre ellos (Boyer y Schushny, 2010; Domingues, Haddad y Hewings, 2008); no obstante, estos modelos no permiten observar impactos específicos sobre productos o subsectores, emplean una gran cantidad de datos y presentan sesgos de agregación. Estos modelos han sido utilizados en el caso colombiano por Esguerra, Iregui y Ramírez (2004), Martín y Ramírez (2005), Gracia y Zuleta (2009), Hernández (2014) y Suescún y Steiner (2017).

En relación con los modelos de equilibrio parcial, estos permiten observar resultados detallados sobre sectores o productos específicos, asumiendo que las condiciones en el resto de la economía se mantienen constantes; por consiguiente, únicamente contemplan los efectos en una economía y no permiten capturar el impacto en otros ámbitos (Laird y Yeats, 1990). Algunas estimaciones que siguen esta metodología se encuentran en Chique, Rosales y Samacá (2006) y Garay, Barberi y Cardona (2010).

La selección de los datos implica una mirada a la iniciativa conjunta del Banco Mundial, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Centro de Comercio Internacional (ITC), a partir de la cual se creó la plataforma virtual WITS (World Integrated Trade Solution), donde se reúnen bases de datos económicas y comerciales. Como parte de las herramientas de la plataforma, se encuentra SMART (Software for Market Analysis and Restrictions on Trade), que tiene como finalidad realizar simulaciones de los impactos causados por las modificaciones arancelarias. Su fundamentación metodológica parte del trabajo de Laird y Yeats (1986), que consiste en analizar los efectos estáticos del comercio a través de un modelo de equilibrio parcial. El modelo considera tres elasticidades en la estimación:

La elasticidad de oferta, que se supone es infinitamente elástica, lo que conlleva una oferta también infinita; por lo tanto, el mercado se ajusta solo a través de cantidad, y no de precio.

La elasticidad de sustitución, que supone la sustitución imperfecta entre bienes domésticos y extranjeros, de modo que la sustitución no se genera netamente por variación en los precios.

La elasticidad de demanda, que varía para cada producto, haciendo que el consumo sea sensible al cambio en los precios y, por lo tanto, a la reducción arancelaria.

El modelo muestra resultados para creación de comercio, desviación de comercio, efecto ingreso, efecto bienestar (excedente del consumidor) y efecto comercio (las ecuaciones del modelo se encuentran en el anexo 1). Algunas aplicaciones del modelo SMART para evaluar el impacto del cambio en la política comercial se encuentran en Hernández (2007), Otheino y Shinyekwa (2011) y Mugano, Le Roux y Brookes (2013). Para el caso colombiano, los únicos estudios hallados que aplican la metodología SMART son los realizados por Pereira, Gómez y Herrera (2012) y Gómez, Pereira y Gaitán (2013).

La simulación de equilibrio parcial realizada en el presente trabajo tiene las siguientes especificaciones:

El año base a partir del cual se realizó la simulación de rebaja arancelaria es 2016; en consecuencia, los aranceles establecidos en ese periodo serán objeto de la simulación de desgravación.

Se supone una desgravación arancelaria total e inmediata para todos los productos.

Los productos incluidos están clasificados según el sistema armonizado a seis dígitos (SA-6).

Para calcular los efectos de desviación del comercio, se incluyen 200 países.

La elasticidad de oferta de exportación se considera infinitamente elástica, con un valor de 99. La elasticidad de sustitución se considera imperfecta, con un valor de 1,5. Finalmente, la elasticidad de demanda es específica para cada producto y es tomada de la base de datos WITS.

RESULTADOS

Resultados de la simulación de equilibrio parcial

Los resultados de la simulación se muestran desde la perspectiva de país y producto, para ambos países. La perspectiva de país muestra los efectos que tiene la desgravación arancelaria de uno de los países miembros del acuerdo sobre el otro, además de aquellos países que no forman parte del acuerdo. Los efectos que se indican son:

Desviación de comercio: representa ganancias para el socio del acuerdo, pero pérdidas para los países cuyo comercio se desvía; mientras que para el país que desgrava el efecto es nulo, pues el incremento de exportaciones del socio del acuerdo se compensa con la disminución/desviación de exportaciones de los países no miembros del acuerdo.

Creación de comercio: representa ganancias para el socio del acuerdo, pues es el incremento en el valor de las exportaciones como resultado de la desgravación y el aumento en la demanda.

Efecto comercio: entendido como la suma de creación y desviación de comercio; representa la totalidad de las ganancias para el país socio del acuerdo y el aumento neto de importaciones del país que realiza la desgravación.

La perspectiva del producto muestra los efectos que tiene la desgravación arancelaria de uno de los países miembros del acuerdo sobre el otro a nivel de producto. Los efectos que se indican son:

Ingreso: representa el recaudo que deja de percibir el país que desgrava.

Bienestar: corresponde al excedente del consumidor del país que realiza la desgravación, esto es, la cantidad de dinero que ahorra por comprar los mismos productos a un precio inferior.

Efecto comercio: muestra el aumento neto de importaciones del país que desgrava, mas no el incremento de exportaciones del país socio del acuerdo, pues en el efecto comercio se resta la desviación de comercio, que representaría también una ganancia.

Resultados de la desgravación de Colombia hacia Japón

La simulación de desgravación arancelaria total e inmediata de Colombia a favor de Japón muestra que los beneficios totales para el país asiático ascienden a poco más de US $266 millones, lo que implica un aumento de importaciones japonesas de US $166 millones, principalmente en industria automotriz y autopartes.

Los resultados de efecto comercial para Colombia presentados en la tabla 2 muestran que las ganancias totales generadas por la desgravación arancelaria ascienden a poco más de US $166 millones. Evidentemente, el país que más se beneficia del acuerdo comercial es Japón, pues su efecto comercio asciende a US $266,3 millones, de los cuales US $166 millones provienen de creación de comercio; es decir, ese es el valor que el acuerdo comercial generaría a partir del desplazamiento de productores nacionales ineficientes por productores extranjeros más eficientes. Por otra parte, del total efecto comercio, US $100,2 millones son causados por la desviación de comercio, esto es, productores ineficientes de Japón desplazan a productores más eficientes de otros socios comerciales de Colombia, principalmente México, Estados Unidos y Corea del Sur.

Tabla 2 Creación, desviación y efecto comercio en socios comerciales de Colombia (USD$ miles).

Fuente: elaboración propia con base en SMART.

La tabla 3 presenta los 25 productos con mayor efecto comercio como resultado de la desgravación arancelaria realizada por Colombia, de modo que estos productos generan mayor beneficio del acuerdo comercial. Para este país, se aumenta el bienestar en US $38,8 millones, mientras que el efecto comercio indica que las importaciones se incrementan un total de US $166 millones. Las pérdidas fiscales para Colombia por concepto de aranceles, equivalentes al efecto ingreso, alcanzan la cifra de US $145 millones.

Resultados de la desgravación en Japón hacia Colombia

La simulación de desgravación arancelaria total e inmediata de Japón a favor de Colombia muestra que los beneficios totales para este último ascienden a casi US $9 millones, lo que implica un aumento de importaciones colombianas de US $4,6 millones, principalmente en alimentos, agroindustria y textiles.

Los resultados de efecto comercial para Japón presentados en la tabla 4 muestran que las ganancias totales generadas por la desgravación arancelaria ascienden a US $4,6 millones. El país que más se beneficia es Colombia, pues su efecto comercio alcanza la cifra de US $8,8 millones, de los cuales US $4,6 corresponden a desviación de comercio, que es el valor que se genera al desplazar a productores de otros países socios de Japón que son más eficientes que Colombia pero que no se benefician de reducción arancelaria. El resto del valor del efecto comercio es causado por creación de comercio, que es el valor que se genera al desplazar a productores japoneses que son menos eficientes que los exportadores colombianos, principalmente Nueva Caledonia, Brasil y China.

Tabla 4 Creación, desviación y efecto comercio en socios comerciales de Japón (USD$ miles).

Fuente: elaboración propia con base en SMART.

La tabla 5 presenta los 25 productos con mayor efecto comercio como resultado de la desgravación arancelaria realizada por Japón, de modo que estos productos generan mayor beneficio del acuerdo comercial. Para Japón, se aumenta el bienestar en US $0,34 millones, mientras que el efecto comercio indica que las importaciones se incrementan en US $4,6 millones. Las pérdidas fiscales para Japón por concepto de aranceles, equivalentes al efecto ingreso, alcanzan la cifra de US $3,86 millones.

Tabla 5 Efecto comercio, efecto bienestar, efecto ingreso y excedente del consumidor en Japón.

Fuente: elaboración propia con base en SMART.

En resumen, la simulación muestra que la desgravación arancelaria presenta beneficios para ambos países, aunque asimétricos y obtenidos de formas diferentes. Para Japón, las ganancias se encuentran en el incremento de sus exportaciones (US $266,3 millones), pero no así en el bienestar de su economía (US $0,3 millones); sus importaciones netas se incrementarían en US $4,6 millones. Por el contrario, las ganancias de Colombia están en el aumento del bienestar general de la economía (US $38,8 millones), mientras que el efecto para los exportadores es menor (US $8,7 millones); sus importaciones netas se incrementarían en US $166 millones.

CONCLUSIONES

El acuerdo comercial entre Colombia y Japón presenta efectos positivos pero pequeños. A pesar de que los flujos comerciales entre ambos países se han incrementado notablemente durante el presente siglo -alcanzando en el 2017 los máximos históricos-, en términos relativos (como proporción del comercio de cada país) no superan 0,13% para Colombia y 2,1% para Japón.

Los resultados de la simulación arrojan que Japón incrementaría sus exportaciones hacia Colombia en US $266 millones de dólares, y Colombia hacia Japón lo haría en US $8,8 millones. No obstante, en términos netos las importaciones colombianas se incrementarían solo en US $166 millones y las japonesas lo harían en US $4,6 millones, puesto que el incremento total descrito anteriormente incluye desviación de comercio de otros países. Así las cosas, la desgravación arancelaria incrementaría las exportaciones de Japón a Colombia en 24% y las importaciones totales de Colombia en 0,4%. Por otra parte, las exportaciones de Colombia a Japón se incrementarían en 2% y las importaciones totales de Japón lo harían en 0,01 %.

Aunque mínimos, los efectos son positivos. Ambas economías son complementarias por cuanto demandan los bienes que el otro país exporta. Asimismo, dado que el acuerdo facilita las exportaciones, se puede aumentar la diversificación de productos exportados por Colombia hacia Japón, pues la concentración es muy elevada actualmente. En cuanto a los riesgos, la evidencia indica que son muy bajos, pues al tener estructuras productivas marcadamente diferentes, sus exportaciones son distintas casi en un 90%. No obstante, se presentan riesgos para los productores colombianos en la industria automotriz y sus partes, aunque el beneficio para los consumidores sería notable.

De manera detallada, los principales productos colombianos que se benefician del acuerdo son: alimentos diversos, cueros, flores, papel, textiles y productos químicos. Por su parte, para Japón los beneficios están altamente concentrados en la industria automotriz, de motocicletas y las piezas de ambos, así como medicamentos, insumos industriales y otro tipo de maquinaria, y en cuanto a alimentos, se destaca el cangrejo y el pulpo.

El hecho de que las ganancias sean pequeñas y asimétricas -mayores para Japón que para Colombia- en modo alguno significa que el acuerdo sea perjudicial. La teoría indica que el comercio genera ganancias, no ganancias equivalentes, y que el resultado del comercio es incrementar el bienestar de una economía, no incrementarlo más que su socio. El comercio internacional no es un juego de suma cero en el que las ganancias de una parte ocurren a expensas de la otra, y esto se ve reflejado en las cifras de creación de comercio y de bienestar, que en conjunto suman alrededor de US $171 millones y US $30 millones, respectivamente.

Cabe destacar que los resultados de este estudio son aproximados (maximizan los beneficios y los riesgos) y no evalúan el impacto total del acuerdo. Lo primero ocurre puesto que en el acuerdo real que se negocia entre Colombia y Japón: a) no se desgravan todos los bienes, b) la desgravación no ocurre de inmediato y c) no necesariamente se reducen todos los aranceles hasta cero5. Esto se explica porque, al enfocarse únicamente en la desgravación arancelaria, deja de lado los temas que también se incluyen en el acuerdo, tales como inversión, solución de controversias, normas de origen, compras públicas, comercio electrónico, comercio de servicios, propiedad intelectual, comercio sostenible, cooperación internacional, servicios financieros, viajes de negocios y barreras no arancelarias.

Finalmente, el hecho de que los impactos de la reducción arancelaria en el comercio de mercancías sean tan pequeños podría indicar que las razones para el desarrollo del acuerdo se explican mejor por otras variables. Por un lado, en los beneficios de los otros temas incluidos en el acuerdo (previamente mencionados); por otro, en una estrategia para expandir las relaciones de Colombia en Asia, pues el país únicamente cuenta con una ventana de entrada a dicha región (a través del acuerdo comercial con Corea del Sur); por último, en el beneficio fundamental de eliminar la desventaja que enfrenta Colombia respecto a México, Chile y Perú, países cuyas empresas se benefician desde hace varios años (2006, 2007 y 2014, respectivamente) de preferencias arancelarias en Japón6.