Introducción

La desaparición es uno de los flagelos más antiguos de la humanidad. Montañez y Reyes (2019) indican que los antecedentes de la misma, datan desde el derecho romano, bajo una figura denominada ius postilium, la cual atendía a las personas romanas que al darse por muerto el jefe de la familia que había sido capturado en la guerra, se presumía que no volvería y se daba la presunta muerte. En este sentido, se enuncia que no existió en términos legales, sino hasta después de la segunda guerra mundial en el marco del holocausto nazi, asociado con los juicios de Núremberg y la Noche y Niebla. En lo que corresponde a Latinoamérica, el registro data, según lo indica Maestre (2015), en Chile, con los trabajadores del salitre producto de las reivindicaciones laborales en 1907. Para el caso de Colombia, de acuerdo con lo indicado por Maestre (2015), se registran desde la masacre de las bananeras en 1928, en donde desaparecieron no solo las víctimas, sino también las evidencias de lo ocurrido; posteriormente en la década de 1970, período marcado por una fuerte ola de violencia y el ejercicio de los derechos un poco más limitados. Sin embargo, hace apenas algunos años, al menos para el caso de Colombia, se empezó a centrar la atención en este problema. Sandoval (2012) hace alusión al informe de amnistía internacional de 1998, en donde en 1978 se tuvo evidencia de los "escuadrones de la muerte", que amenazaban a los abogados de presos políticos y miembros de la Corte Suprema de Justicia, quienes presentaban opiniones contrarias al Estatuto de Seguridad Antiterrorista.

El presente artículo da cuenta de la revisión y clasificación del fenómeno de la desaparición. Asimismo, se planteó la revisión y análisis de literatura nacional e internacional con la metodología Delphi, una de las más utilizadas y reconocidas en el mundo académico investigativo; porque mediante el empleo de métodos como la revisión bibliográfica, análisis de contenido, análisis sintético, fue posible el análisis y cotejo de lo expuesto en textos, como libros, artículos científicos, ensayos, tesis de grado, entre otros documentos (Cañizares-Cedeño & SuárezMena, 2022), lo que permitió el abordaje, que finalmente y una vez analizado el espectro amplio del término, se llega a la categoría de desaparición forzada y todas las subcategorías asociadas a la misma, como lo atinente al conflicto armado, víctimas, afectaciones (físicas, psicológicas), así como la memoria histórica. Es así que se hace explícito al final del documento dichas particularidades encontradas.

Cabe destacar que aunque es un tema casi tan antiguo como la historia de la humanidad, como lo plantean Montañez y Reyes (2019), en algunos países hasta las últimas décadas apenas ha sido reglamentado, producto quizá de lo intangible del problema, que, a su vez, genere que no se logre visibilizar en su totalidad los aspectos asociados al mismo, incluidos los casos de violencia, las situaciones vinculadas a los desastres naturales, las desapariciones forzadas de las que es responsable el Estado o por grupos al margen de la ley; los efectos físicos y psicológicos en familiares y amigos del desaparecido, entre otros aspectos. En este sentido, surge el interés del presente artículo de revisión que pretende dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿cantidad de documentos encontrados por base de datos respecto al tema de desaparición?, ¿a qué tipo de desaparición hace referencia el documento?, ¿qué tipos de documentos predominan?, ¿en qué año se ha producido el mayor número de documentos respecto al tema?, ¿en qué países se ha generado el mayor número de investigaciones respecto a la temática? Esto se refiere a preguntas generales relacionadas con el mismo tema, así como a características comunes que se presentan en diferentes investigaciones.

Se establecieron como criterios de elegibilidad que los artículos estuvieran relacionados con la desaparición de manera amplia, sin importar los motivos de la misma; que los documentos fuesen de acceso abierto; como fuentes de información se eligieron las bases de datos científicas Scopus, Scielo y Redalyc. Las fuentes antes mencionadas se consultaron por última vez en noviembre de 2022. Asimismo, para la decisión de tomarlas dentro del estudio, se verificó que, si se desarrolló entorno a los desaparecidos, sus familiares, la normatividad, efectos en la salud física y mental de los círculos sociales de los desaparecidos, entre otros.

En el proceso de recopilación de datos se utilizó la herramienta Excel; para tal fin, un investigador se encargó de recopilar la información y posteriormente analizarla. La tarea inicial consistió en aplicar un primer filtro a la base de datos con la terminología de desaparecidos, desaparición forzada, conflicto armado. En la base de datos Scopus se encontraron 262 artículos, elaborados 72 en España, 23 en México, 21 en Estados Unidos, 18 de Argentina, 15 en Chile; se registraron 219 artículos, 22 artículos de revisión, 7 cartas, 4 capítulos de libro, 4 editoriales. Entre los temas desarrollados se encuentran las narrativas de las víctimas de desaparición, estigmatización a los familiares de los desaparecidos, el derecho a la búsqueda de los familiares desaparecidos, efectos psicosociales de la desaparición, normatividad en el contexto del derecho internacional humanitario, métodos de búsqueda de personas desaparecidas.

En la base de datos Scielo, contempla 101 documentos, de los cuales 33 son de México, 31 de Colombia, 13 de Argentina, 12 de Chile, 6 de Ecuador, 5 de Brasil y 1 de Costa Rica, dentro de los cuales se encuentran líneas de desaparición por dictaduras, trata de personas, entre otros. Los documentos se publicaron entre el 2006 y 2022; se encuentran 93 artículos, 3 artículos comentarios, 3 reseñas de libro, 1 editorial.

En la base de datos Redalyc, registra 74 180 artículos, de los cuales 15 707 son producidos en México, 14 165 en Colombia, 10 774 en Brasil, 10 034 en España, 6154 en Chile, publicados entre 1969 y 2023; se registran documentos asociados con los desaparecidos como sujetos políticos, los conflictos familiares generados por la desaparición, colectivos en torno a la desaparición, prácticas de memoria de los desaparecidos, representaciones artísticas de los desaparecidos.

Metodología

La tarea inicia desde un ámbito general, aplicando un primer filtro a la base de datos con la terminología forced disappearance y enforced disappearance en el título, abstrac y keywords de los artículos, en el portal de Scopus, Redalyc y Scielo. A su vez, se realizó un ejercicio de revisión sistemática; se utilizaron los siguientes criterios para la selección de artículos: (a) tipo de estudio incluyendo el enfoque investigativo, (b) estudios asociados con la desaparición, no solo aquellos enfocados a la desaparición forzada, que son los productos predominantes en los casos de conflicto armado, sino también los asociados con la desaparición por desastres naturales, (c) se utilizaron como bases de datos de consultas: Scopus, Redalyc y Scielo, (d) como palabras clave combinaciones como desaparición, desaparición forzada, víctimas de desaparición, (e) período de tiempo, se seleccionaron los artículos producidos entre 1992 y 2022; se eligió este período puesto que en las bases de datos inician registros desde esta fecha. Se definió la desaparición forzada para precisar el tema del estudio, teniendo en cuenta que el espectro de la desaparición es amplio, como se indicó previamente, por lo que se fue delimitando el término.

Los artículos y documentos se ingresaron en una tabla de Excel, relacionando año de publicación, país de estudio, tipo de diseño y número de participantes. Los datos se agruparon por categorías, con el fin de dar respuesta a temas predominantes que se dan en los casos de desaparición forzada; a su vez, teniendo en cuenta que la revisión forma parte de una macroinvestigación que desarrolla el tema de la desaparición forzada desde esta perspectiva, según la temática abordada, generando un estudio comparativo frente a las investigaciones que se desarrollan bajo las variables analizadas: afectaciones físicas, sociales, psicológicas, estrategias de resiliencia, actividades de agencia.

Resultados

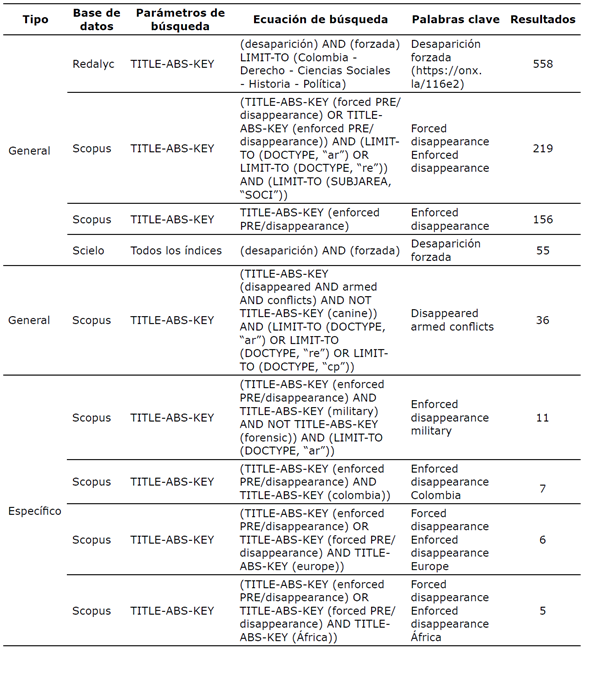

De acuerdo con lo anterior, en el primer componente asociado con el análisis estadístico, se encontró que utilizando las palabras clave “desaparición forzada” en sus diferentes traducciones al idioma inglés, así como en español, se obtuvieron los siguientes datos con relación al tema puntual de desaparición forzada: un total de n = 558 archivos coincidentes en Redalyc, en Scopus n = 219 documentos y n = 55 publicaciones en Scielo, limitando la verificación a artículos y revistas. Mientras que al utilizar el término “desaparecidos en conflicto armado” se evidenciaron n = 36 publicaciones relacionadas en Scopus. Posteriormente, se realizó una segmentación más específica por territorio, obteniendo datos vinculados a la desaparición forzada en Colombia de n = 7, en Europa de n = 6 y en África de n = 5 (Tabla 1).

Tabla 1 Cuadro resumen de resultados de revisión bibliográfica

Fuente: Elaborada a partir de la revisión en la base de datos Scopus, 2022.

Así las cosas, una vez analizada la información compilada, en los gráficos que se presentan a continuación se muestran las características más destacadas respecto a la temática en cuestión. La Figura 1 muestra que el 77% de las publicaciones científicas relacionadas con la desaparición forzosa de individuos se realizaron entre el 2007 y 2021 (n = 426), siendo el año de mayor cantidad de artículos el 2021 con n = 97; se elige este rango de período dado que es a partir de dicha fecha donde se dan de manera más continua las producciones respecto a la temática. Como se observa en la gráfica, las bases de datos registran información desde 1992, siendo este período donde se da de manera más regular la producción de los mismos.

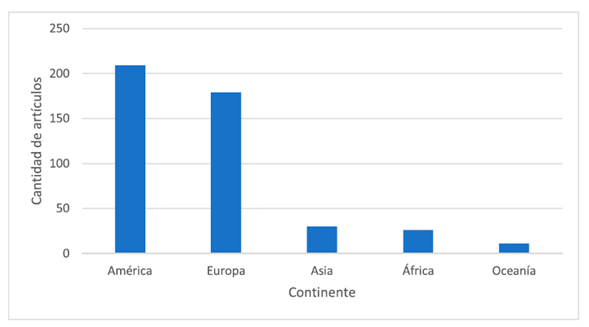

Por otra parte, de acuerdo con el análisis de la Figura 2, es posible determinar que en el ámbito internacional el número más elevado de publicaciones se asocia con el continente americano con n = 209, que representa el 46% de la producción; seguido por Europa con n = 179 (39%), mientras que Asia, África y Oceanía en conjunto equivalen al 14.7% de los documentos. Este aspecto puede estar asociado con la lucha contra los regímenes dictatoriales. Según Ruiz et al. (2022), la tradición latinoamericana atiende a dos frentes: por un lado, la revolución francesa y americana, asociada con principios liberales democráticos, cimentados en órdenes militares y de control; por otro, se han creado figuras con poderes gubernamentales extraordinarios, así como el control de ejércitos y que se dieron desde 1.823 aproximadamente. Entre los catorce países que han vivenciado dichos hechos se encuentran: Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, Brasil, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, República Dominicana, Haití, Cuba, especialmente en el siglo XXI; asimismo, para el caso particular de Colombia, el período de más de 60 años de violencia producto del conflicto armado interno, que ha incrementado unas amplias y dolorosas cifras en el país.

A su vez, se clasificó la información, respecto a los diferentes continentes, como se evidencia en la Figura 2.

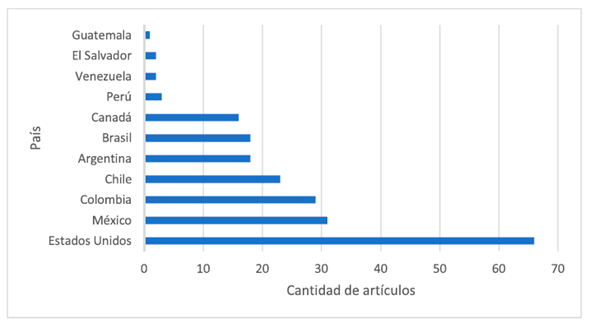

Además, como se refleja en la Figura 3, es importante destacar particularmente en América que los países con mayor contribución científica respecto a la desaparición forzosa son Estados Unidos con n = 66, seguido por México con n = 31 y en tercer lugar está Colombia con n = 29. Es de resaltar lo atinente a la mayor cantidad de las producciones norteamericanas, por medio de las cuales se han dado a conocer los resultados de investigaciones que se han llevado a cabo en Latinoamérica, como una forma de visibilizar las realidades que se entretejen en torno a la desaparición forzada, en las naciones de habla hispana, que durante décadas han vivido diversas formas de violencia social. De igual forma, se infiere, según los resultados, que el 44.5% de la producción intelectual de este estilo proviene de exponentes de América del Sur, siendo Colombia, Chile y Argentina los más representativos, sin lugar a duda por el devenir histórico y características contextuales de dichos países, donde la guerra y la violencia social han estado presentes.

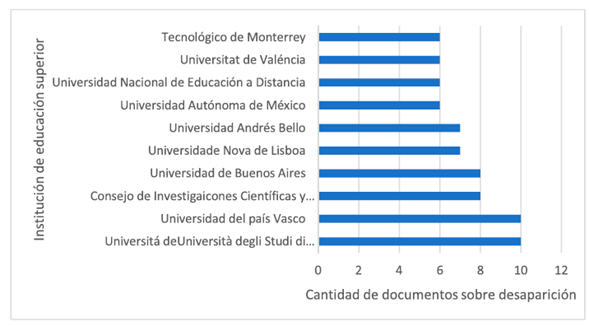

Ahora bien, en el contexto mundial, detallando el índice de publicaciones de acuerdo con la institución que avala la investigación, en primer lugar se encuentra la Università degli Studi di Milano-Bicocca (Italia), que en la actualidad posee n = 10 artículos vinculados a este tópico; seguido de la Universidad del País Vasco (España), también con n = 10; luego se distingue el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina) y la Universidad de Buenos Aires (Argentina) con ocho documentos cada uno, siendo estos los principales proponentes. Vale la pena destacar que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas cuenta con un índice de 123 757 documentos publicados, de los cuales 7381 están orientados hacia el área de las ciencias sociales. Este aspecto puede evidenciar que no toda la producción científica se da desde las universidades y esta surge igualmente desde centros de investigación independientes o entidades comerciales. Asimismo, y como se indicó al inicio del documento, no todas las bases de datos enunciadas generan clasificación de los documentos por país y por la institución productora de los mismos (Figura 4).

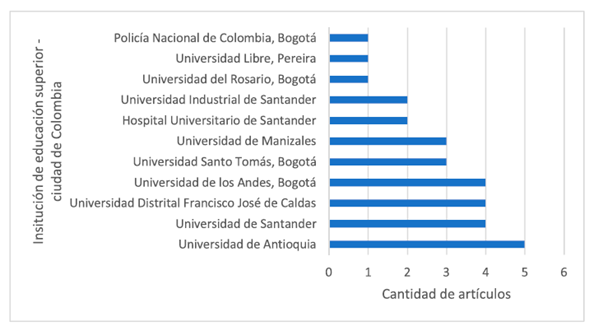

Respecto a las producciones académico-investigativas colombianas, la Figura 5 da cuenta de las principales instituciones con artículos científicos relacionados con las palabras clave “desaparición forzosa”, obteniendo los siguientes hallazgos, en su orden con cantidad de producción: Universidad de Antioquia n = 5; Universidad de Santander, Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Universidad de los Andes, cada una con n = 4; Universidad Santo Tomás y Universidad de Manizales con n = 3 cada una. Cabe destacar que la Universidad de Antioquia en la actualidad posee un índice de publicaciones que alcanza los 16 989 documentos, donde 1320 de ellos están centrados en estudiar aspectos propios de las ciencias sociales.

También, al revisar la información obtenida de la base de datos de Scielo (Figura 6), utilizando como parámetros de búsqueda las palabras clave “desaparición forzada”, se obtuvo que, al igual que la investigación realizada en Scopus, México es uno de los países de América Latina que cuenta con el mayor número de documentos científicos vinculados a esta temática (n = 26), seguido de Argentina (n = 11), Chile(n = 9), Brasil (n = 5), Colombia (n = 3) y Ecuador (n = 2). Predominan, a su vez, las publicaciones de universidades públicas, con datos superiores a 4, las universidades de Antioquia, Santander y Francisco José de Caldas; del cuarto lugar en adelante registran universidades privadas como los Andes, Santo Tomás, Universidad de Manizales. De ahí en adelante se registran producciones de 2 o 1 documento.

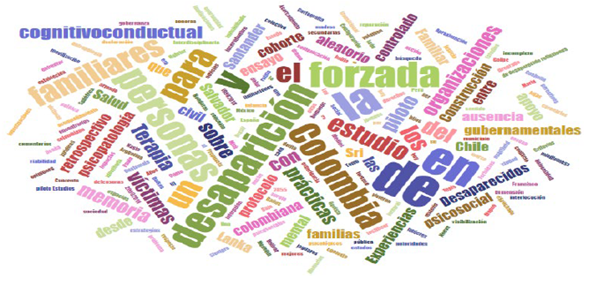

Con el objetivo de ampliar la búsqueda de información, se rastrearon 50 artículos, documentos e informes, obtenidos de las bases de datos de Scopus, Redalyc y Scielo, de los cuales se seleccionaron 30. Vale la pena señalar que los criterios de exclusión de 20 de los textos estuvieron determinados porque no evidenciaban ruta metodológica, no presentaban resultados de investigación, enunciaban desaparecidos asociados con culturas, dialectos, entre otros, aspectos que no aplican a la finalidad propuesta por la investigación. Por su parte, los 30 documentos seleccionados tuvieron como criterios de inclusión, el estudio de palabras comunes utilizadas en los mismos, en donde se encontró que en la nube predominan los términos de desaparición, forzada, familiares, personas, organizaciones, psicosocial, aleatoria, terapia, cognitiva, memoria, categorías clave, asociadas al énfasis de la revisión documental, como se presenta en la Figura 7.

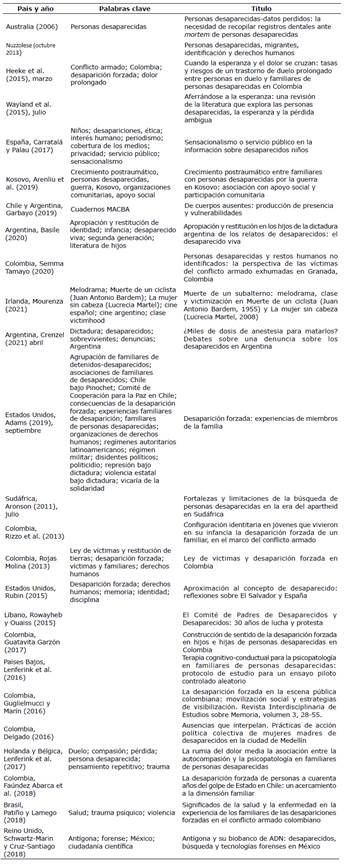

En consonancia con lo anterior, de los documentos revisados, 20 se elaboraron en Colombia, 3 en África, 3 en Países Bajos, y un producto para cada país, en el caso de México, Austria, Estados Unidos, Reino Unido.

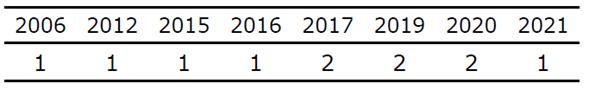

Se descartaron 10 artículos o documentos de acuerdo con las siguientes consideraciones: (a) algunos no plantean una metodología de investigación, corresponde a informes o descripción teórica o normativa de la desaparición, (b) estudios repetidos, (c) algunos hacen alusión a desapariciones culturales y sociales, en sí colectivos, clasificados de acuerdo con el año de publicación, así (véase Tabla 2).

En total se seleccionaron 30 documentos, entre artículos e informes de resultados de investigación, según las categorías ya mencionadas. Estos documentos debían evidenciar la metodología desarrollada en los estudios. La Tabla 3 presenta la temática abordada y la cantidad de publicaciones al respecto.

Tabla 3 Estudios publicados bases de datos Proquest, Scopus, Redalyc, Scielo, repositorio y publicaciones

En la Tabla 3 se muestran las palabras clave registradas en los documentos encontrados. Cabe señalar que no se limitan exclusivamente a las mencionadas desapariciones forzadas, lo que genera combinaciones con conflicto armado, víctimas, trauma, duelo, memoria, postraumático, aspectos asociados con la desaparición de personas. Con relación a las categorías de análisis centrales evidenciadas en las investigaciones revisadas, asociadas con la temática de desaparición forzada, se encuentra que predominan las palabras: conflicto armado, desaparición forzada, dolor prolongado, estrés postraumático, derechos humanos, memoria, duelo; palabras que pueden ser clave para hacer una búsqueda efectiva del tema de interés.

Respecto a los tipos de estudio, predominan los estudios con enfoque cualitativo. En los casos revisados, 27 en total, con este enfoque y 7 cuantitativos. Entre los diseños metodológicos se tienen estudios de caso, estudios etnográficos, revisión documental, investigación acción participación.

Entre los instrumentos utilizados para la recolección de información, se encuentran las entrevistas, la testificación, la oralidad, las historias de vida, la etnografía, el muestreo intencional. En su mayoría, con muestras pequeñas, de casos específicos, con el objetivo de particularizar y evidenciar lo ocurrido. Además, se destaca la participación mayoritaria de mujeres.

Aspectos psicosociales de atención en los documentos seleccionados

Entre las terapias de acompañamiento de los familiares de los desaparecidos, se enuncia el mindfulness, especialmente en la atención de casos de depresión, trastorno de sueño. Otra de las terapias enunciadas de tratamiento, es la terapia cognitivo-conductual (TCC). En su gran mayoría, la participación de familiares de las víctimas corresponde a mujeres, esposas, madres, hijas de los desaparecidos.

Afectaciones psicosociales

En las investigaciones revisadas, se encuentra que predominan los problemas emocionales, como estrés postraumático severo, trastorno depresivo, duelo perturbado. Los síntomas más fuertes se presentan en aquellos que no tenían ningún tipo de indicio, frente a quienes fueron los victimarios. Se generan sentimientos de autocompasión, que se vinculan directamente con la depresión, consecuencia de duelos prolongados o de duelos cerrados.

A propósito de los duelos, se encontró que los trastornos de duelo prolongado se presentan especialmente en aquellas familias que no recibieron los restos de la persona desaparecida, lo cual genera la incertidumbre y a la vez la esperanza del regreso. Por otra parte, Arenliu et al. (2019) sugieren que la recuperación psicosocial de los familiares de los desaparecidos, así como los impactos del estrés postraumático, han sido menores los efectos en aquellos que participaron en su proceso de recuperación en organizaciones comunitarias, que se ocupaban de temas afines.

Igualmente, Andersen et al. (2020) plantean que se evidencia una mejor recuperación por parte de los familiares de los desaparecidos, mediante el apoyo psicosocial, de tal forma que sea posible sobrellevar la incertidumbre de su familiar, disminuir los síntomas asociados con la angustia, así como el aislamiento social y establecer conductas que le permitan generar mayor funcionalidad en su vida personal, familiar y social. De acuerdo a lo expuesto en los diferentes artículos y como lo plantean Klochok y Herrera-Espiñeira (2021), la desaparición generó cambios personales, familiares y comunitarios o sociales, especialmente demandaban la necesidad de apoyo emocional y el reconocimiento de su sufrimiento. En estas investigaciones se percibe escaso apoyo familiar, para el afrontamiento de lo ocurrido.

Entre las afectaciones psicosociales, se encuentra la pérdida ambigua, caracterizada como un fenómeno psicológico, que se presenta en los familiares de los desaparecidos, dado que es un duelo que no se puede superar, según Isuru et al. (2021). Lenferink et al. (2016) afirman que se generan especialmente afectaciones como estrés postraumático, trastorno depresivo y duelo perturbado, en las compañeras sentimentales de los desaparecidos, quienes presentan la mayor afectación por la desaparición.

Afectaciones físicas de familiares de los desaparecidos

Los familiares asocian todas sus afecciones físicas con la desaparición de su familiar, asociando la enfermedad con la experiencia de violencia; ante la generación de pensamientos de ansiedad, a la espera del regreso de su ser querido.

Afectación por género y edad

Según algunos artículos, se produce mayor vulnerabilidad frente a la mayor afectación en los casos de esposas, madres y otros familiares adultos, o que contaban con antecedentes de enfermedades mentales. Andersen et al. (2020) refuerzan este argumento, al señalar que el ser madre de una persona desaparecida, forma parte de los predictores de depresión severa. Además, superar los 50 años, así como la ansiedad, desencadenaba en enfermedades somáticas en el 77%. Crocker et al. (2021) comprobaron que el sufrimiento emocional en los familiares, que no tenía fin, por la constante búsqueda de su familiar, provoca enfermedades físicas, como dolores de cabeza, ansiedad, depresión, insomnio y diversas enfermedades crónicas.

Otros aspectos asociados, destacados en los documentos

Además, se observa que ante la desaparición se registran noticias de los desaparecidos durante los primeros días de su desaparición; en lugares destacados de las noticias locales e incluso nacionales. Sin embargo, posteriormente, las noticias relacionadas con este tema desaparecen casi por completo con el paso del tiempo. Arenliu et al. (2019) afirman que las noticias relacionadas con la desaparición adquieren un matiz sensacionalista, lo que da lugar a un discurso del miedo.

Adams (2019) indica, igualmente, que se genera en los familiares de los desaparecidos una ruptura con su vida antes de los hechos victimizantes; es decir, se produce una serie de cambios en las actividades cotidianas, para dedicarse a la búsqueda de su familiar: abandonar los estudios, el empleo, emigrar a otras zonas por temor. Manifestaron, asimismo, empobrecimiento familiar, debido a los recursos y tiempo que deben invertir para la búsqueda; en donde, según lo plantea el documento, las asociaciones pasan a ocupar dicho lugar. Risco et al. (2021) exponen la importancia de la simbología de las fotografías de los familiares desaparecidos, en donde estas representan un eslabón de la historia, así como la realidad de la tragedia humana producto de los hechos violentos. En este sentido, Risco et al. (2021) plantean que las fotografías se convierten en objetos de memoria, incluso de memoria colectiva, teniendo en cuenta las búsquedas que realizan los familiares de manera colectiva en diversas movilizaciones, como una forma de resistirse al olvido, así como un acervo probatorio del desaparecido; asimismo, el rostro del desaparecido presenta una expresión "serena y resignada", lo cual genera lazos identitarios colectivos en las diferentes exposiciones, como una forma de clamar justicia y símbolo, a su vez de no repetición.

Discusión

Tras la revisión de la literatura se concluye que ciertamente es un tema de interés social a escala mundial. Sin embargo, no se evidencia una importante cantidad de artículos científicos que expongan la realidad de la desaparición y que no cuente con el sesgo de enfocarse en la desaparición forzada; o en los otros casos encontrados, se registran datos de desaparición por desastres naturales, sobre todo en el personal de las fuerzas militares. No obstante, es en América Latina en donde se ha realizado el mayor número de aportes, encabezados por México, Chile y Colombia. Asimismo, se sostiene la necesidad de abordar esta temática desde la perspectiva del personal policial, dado que no se observó suficiente literatura que reflejara este fenómeno.

Es oportuno continuar con producciones investigativas alusivas a la desaparición forzada; empero, con énfasis en la población de policías, sus familias y otras víctimas, lo cual permite ampliar las fronteras del conocimiento referidas al tema.

Se evidencia aumento de la producción académica, donde surge un pico en el 2014, y posteriormente desde el 2017, el aumento de la producción en torno a la desaparición ha sido progresivo, con un incremento significativo en el último año.

América, Europa, Asia y África, en su orden, son los continentes que presentan mayor número de producción respecto a la desaparición. En el caso de América, el país con mayor producción corresponde a Estados Unidos.

Frente al análisis realizado, se encuentra que predominan los estudios cualitativos, seguidos de las investigaciones con enfoques cualitativos; por último, las investigaciones mixtas. Surge la necesidad de fortalecer los procesos investigativos que permitan evidenciar las situaciones particulares de las víctimas, las dificultades de los procesos de recolección de información, especialmente en lo que corresponde a la recolección de memoria histórica; en donde confluye la construcción colectiva de la historia del país. Se evidencia, a su vez, la necesidad particularizada de las familias; es decir, podría pensarse que las necesidades no son las mismas. En todos los casos, la prioridad consiste en encontrar a su ser querido, pero no en todos los casos se plantea prioritario el tema económico, social, el apoyo psicológico; esto es, las necesidades son variables. A su vez y referenciando lo planteado por autores como el duelo generacional; es decir, que se transmite el dolor de la violencia de generación en generación. Asimismo, el acompañamiento psicosocial debe desarrollarse en este sentido y sostenerse a lo largo del tiempo.

Se identifican investigaciones relacionadas con la desaparición, no solo forzada o víctimas de la violencia, sino también en la búsqueda de personas desaparecidas, las rutas de atención, las afectaciones psicosociales, entre otros aspectos. Además, se observa un cierto sesgo con relación a la desaparición, dado que es escaso el material disponible en el caso latinoamericano a otro tipo de desapariciones de personas, así como a militares o policiales, producto de los hechos violentos.

Como lo afirman Andersen et al. (2020), frente al acompañamiento de las víctimas es necesario brindar apoyo psicosocial para superar situaciones de salud mental y dificultades psicosociales; especialmente en las generaciones que pertenecen a las familias de los desaparecidos, ya que se ha demostrado que el dolo es transmitido de generación en generación, por lo que la atención requiere ser integral.

Se evidencian las necesidades que requieren la incorporación de la tecnología, en la búsqueda de personas, mediante la minería de datos, el reconocimiento facial y dental, que se conecten entre sí, entre las entidades y los países para que los sistemas de búsqueda sean de mayor impacto. Además, es importante profundizar en las múltiples necesidades de investigación en torno a los desaparecidos; entre otras, la necesidad de explorar los factores que inciden en la esperanza de las familias en la búsqueda de sus desaparecidos, aspecto que influye en el sufrimiento no resuelto.

Es reiterativo en los diferentes artículos la alusión a la importancia de la memoria. El traer el ausente o desaparecido, mediante los relatos, historias, entrevistas, permite que quienes tuvieron el propósito de “desaparecer" su existencia, de no dejar rastros, hace que no se cumplan sus propósitos; y puesto que, como bien lo indican los diferentes artículos consultados, se trata de un relato ambiguo, dado que en la alusión al desaparecido por parte de sus familiares, donde no saben si presentarlo en la conversación como en pasado y ya fallecido o aún presente y vivo desde algún lugar.

Es reiterativo en las investigaciones encontrar que las víctimas evidencian ausencia del Estado para su atención, como lo plantea Vargas (2022), en donde las familias se sienten en cierta medida utilizadas y cosificadas por la normatividad y la inoperancia del sistema para resultados efectivos. Asimismo, aspectos en donde no coinciden los relatos oficiales con la vivencia de las víctimas frente a los hechos. Por lo que se consideran pertinentes las líneas de investigación en este sentido, respecto al impacto o efectividad de las acciones del Estado con las familias de los desaparecidos.